脊椎圧迫骨折

概要

脊椎に圧迫力が加わることによる椎骨の骨折です。中高年以降の骨粗鬆症を患っている方のように骨密度が低下した人に多く発症しやすいです。転倒などの軽い外力によって生じる場合や受傷機転が不明な場合もあります。状態にもよりますが、脊柱の安定性は保持されることが多いとされているが、稀に脊髄症状を伴う症例も確認されています。

病態

原因:加齢、骨粗鬆症、多発性骨髄腫、転移性骨腫瘍、外傷

好発部位:Th10ーL2。胸椎から腰椎の移行部

加齢と骨粗鬆症が組み合わさった状態にて、転倒し受傷することが多いと感じられます。また、上記の他の原因(多発性骨髄腫、転移性骨腫瘍)により受傷します。

若年者では高所からの転落などの外傷により生じます。

関連疾患

・多発性骨髄腫

多発性骨髄腫は、白血球の中のリンパ球のうち、B細胞から分化(未熟な細胞が成熟した細胞になること)した形質細胞けいしつさいぼうががん化して骨髄腫細胞になり、骨髄腫細胞が主に骨髄で増える病気です。形質細胞は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から体を守る抗体をつくる働きをもっていますが、がん化した骨髄腫細胞は異物を攻撃する能力がない抗体(Mタンパク)をつくり続けます。多発性骨髄腫は、骨髄腫細胞やMタンパクが増えることによって、さまざまな症状が起こります。(引用:がん情報サービス)

・転移性骨腫瘍

転移性骨腫瘍とは、身体の他の場所にできた悪性腫瘍のがんや肉腫などから腫瘍の細胞が血液などから運ばれて骨に辿り着き、そこで成長したもの転移をいいます。

骨腫瘍により骨密度が低下し、骨粗鬆症と同じく骨折しやすくなります。

診断

画像診断:主にレントゲン、CT、MRIを用いて明確に骨折場所を判断します

症状:疼痛、神経症状などの確認を行います

画像診断では、レントゲンにて椎体変形を確認できますが、新規骨折かどうかは判断しにくくなります。その場合にMRIを使用されます。CTでは、治療方針を検討する上での骨折形態を詳細に確認します。

治療

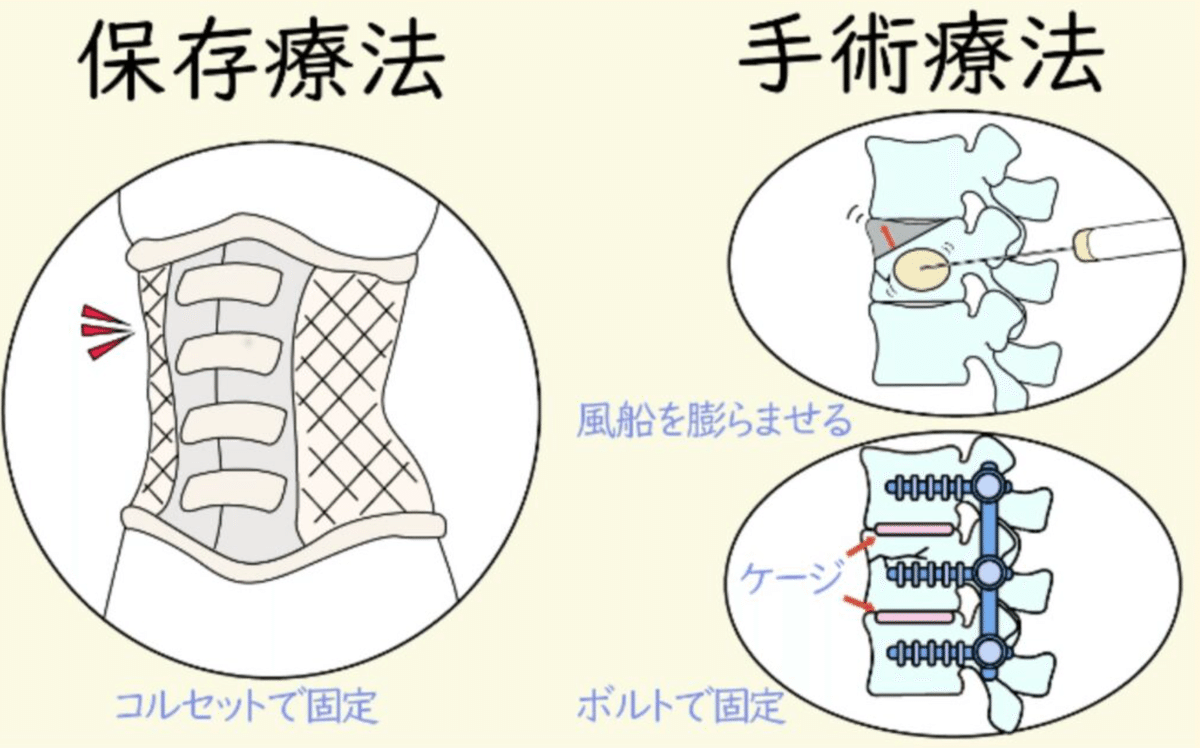

保存療法:破裂骨折など骨折の状態が重症でなければ保存療法でコルセット着用または非着用にて安静臥床となることが多いです。近年では、コルセット着用により体幹機能低下となり治療が遅延する症例もみえるためDrによってはコルセット非着用を推奨している場合があります。また、骨折の状態が重症の場合にはコルセットよりも固定性が強いギプス固定となるか、手術療法となることがあります。

手術療法:固定術、椎体形成術があります。

・経皮的椎体形成術(BKP,PVP)

経皮的椎体形成術(けいひてきついたいけいせいじゅつ)は2椎間以内の比較的軽度の圧迫骨折に用いる手術法です。経皮的椎体形成術(PVP)はつぶれた椎骨をセメントで整復する方法です。PVPは日本では保険診療の対象外で施術する病院は限られています。次にバルーン椎体形成術(BKP)はバルーンを用いて椎骨や脊柱の変形した部分を元に戻して、セメント注入を行なう施術です。こちらは健康保険の適応になっています。(引用:圧迫骨折白書)

・後方進入椎体固定術(TLIF,PLIF)

多発性圧迫骨折の場合に有効な手術法【TLIF・PLIF】は、3椎間以上の圧迫骨折で用いられる手術法です。手術法は片側進入腰椎後方椎体間固定術(TLIF)と後方進入腰椎椎体間固定術(PLIF)の2種類があります。施術内容は左右もしくは両側の椎間関節を切除して椎間板を摘出します。そこに骨などを詰めたケージと呼ばれる人工物を挿入して圧迫を解消し、ネジとロッドと呼ばれる金属(チタン)の棒で骨を固定します(引用:圧迫骨折白書)

・低侵襲腰椎前方進入椎体固定術(XLIF)

低侵襲腰椎前方固定術(XLIF)は神経の圧迫箇所を間接的に除圧でき、神経症状を解消できるすぐれた術式です。XLIFでは胸腰椎に脇腹あたりから皮膚を切開して脊椎にアクセスし施術します。TLIFやPLIFと比べて大きなケージを設置でき、脊椎が沈み込みにくく安定感が増します。デメリットは手術の難易度が高いので対応できる医師が少ないことです。(引用:圧迫骨折白書)

リハビリ

安静臥床時のポジショニング:クッション材など使用し骨折部への負担軽減、安楽肢位を考慮する

禁忌事項、禁忌動作の伝達:体幹屈曲・伸展・回旋など

筋力強化訓練:体幹支持するコアマッスル、下肢筋力強化

基本動作、ADL動作訓練:禁忌動作の回避方法、身辺動作などの獲得のための指導など

環境設定:ソックスエイド、ズボンエイド、リーチャーなどの使用

その他には、受傷後より全身状態に変化が生じていないかをその都度確認していくことが重要になります。神経症状、歩行障害、失禁など

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?