- 運営しているクリエイター

#Chaparral

事実は小説よりも奇なり-15: その嘘本当! 64 Road America 500 Miles

歴史を紐解くと、結構面白い出来事が見つかる。今回はそんな嘘でない真実を紹介する。

ChaparralフリークはChaparralあるいはJim Hallの文字を見ると直様収集しようとする。それでNo.67 Chevrolet Corvette Grand Sportを購入し、台座の解説を見て?と。

1964年9月13日、Elkhart Lake(6,437km)で行われたRoad Amer

重箱の隅をつつく-11 Can Am Mosport @1966

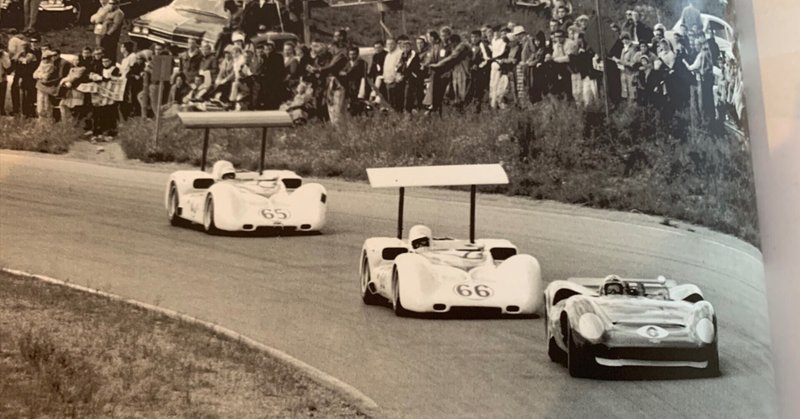

最近、SNSでピンボケだが珍しい写真を入手した。数冊のCan Am本を探したが同じ写真を発見することは出来なかった。色々な意見が闘わされていたが、それが何時のレースかも不明であった(後にMosportと判明)。最初、第2戦のBridgehamptonのレースと思った、それは新しいChaparralから。フリッパーと名付けられたハイウイングが黒で、フロントのスポイラーが無い、このレースが衝撃的なデ

もっとみる重箱の隅をつつく-10 レアモデル発見 !?

eBayのオークションでレアモデルを発見した。1963年のLaguna Secaを走ったChaparral 2。

この年のモデルは以前FranceのNestorから発売されたRiversideを走ったモデルを購入し、「note」に「異能β-3 テキサスの白い怪鳥-2 Chaparral-2から本領発揮」内で記載した。

今回のモデルはその1レース後のLaguna Secaを走ったとなっていて

レアモデル列伝-7 人呼んで烏賊の様な車

かなりのChaparralフリークでもこのモデルを持っている愛好者はそうはいまい。

Chaparral-1はScarabのTroutmanとBarnesが設計した車、エンジンは当時主流のフロント・ミッドシップに積んでいて、それなりの戦績を積んでいたがJim Hallは満足せず、種々の設計変更を行った。

その最終型は平べったい烏賊に似た車、No.9は63年3月Sebring 12hを走った車、No

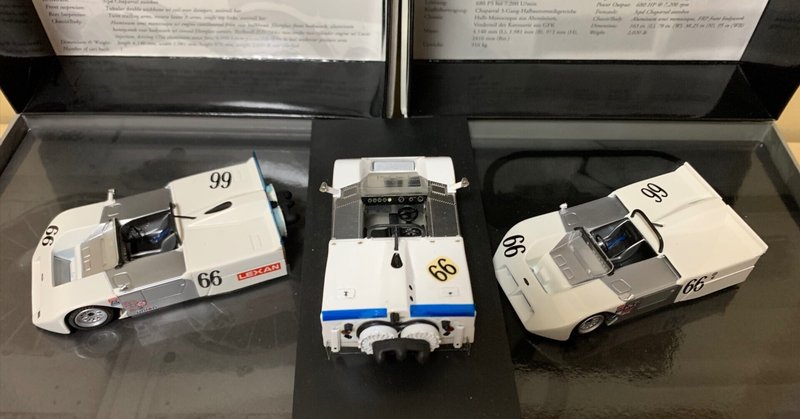

レアモデル列伝-11 Chaparral 2A & 2C @1965 Nassau Speed Week

Chaparralの中でも1965年のNassau Speed Weekに出場したNo.65の2AとNo.66の2Cは好きだ、それはこの車に興味をもった最初だったからかも知れない。1/43の2A初期型はAUTOartを始め色々なメーカーで発売されているが、所謂最終型は作られていない。2Cは1/24でLSとARIIからプラモデルがあるが、1/43はない。

歴史的にミッドエンジンとなったChapar

異能β-2 Jim Hallの奇策

奇策と言えば奇策だが、屁理屈でもあるので「リアモデル列伝」にも「重箱の隅をつつく」にも当たらないとして「異能β」とした1例

Chaparral 2Dは1966-67年まで活躍した車。No.7は1966年のニュルブルクリンク1,000kmで優勝したモデルで、これやルマンのモデルは良く目にする。 Chaparral 2Dモデルは上記以外で最初の2DであるNo.65のDaytonaのモデル(Mo

レアモデル列伝−12 見逃していたChaparral 2C

以前「NassauのChaparral 2A & 2C」で、Marsh Modelsの2Cが欲しいと書いて探していた。

最近オークションでMarsh Modelsの2Cが2台出品された。

良くよく見ると、マフラーの形が異なる。2Cといえば何と言っても前回この項に掲載したNassauの出場車。どのChaparral本には当然として、アメリカのレースカーの本でも同様なので、形はNassau(ESD

事実は小説よりも奇なり-4 Penske Racing前夜

Roger Penskeは1963年まではJohn Mecomのチームに属し、Jim Hallとは好敵手であったが、64年初頭にMecomチームからChaparralチームに移籍し、ドライバーとマネージャとなった。(64年3月21日のSebring 12hはJim Hallと組みNo.4のChevrolet Corvetteで参加したが、チーム名はMcKean Chevrolet Incとなって

もっとみる異能β-3 テキサスの白い怪鳥-1 Chaparral以前

今は昔、ビルの広い会場は勿論、デパートの催事場、ボーリング場の片隅、果ては町の小さな模型屋の離れ等々、色々な所にできたのがモデルカーレーシングのサーキット、今でいうスロットカーのサーキットだ。

そこで見かける車は、フェラーリ、ポルシェ、ロータス、ジャガー等々、ちょっと珍しくはマクラーレンエルバなどの車が有名であった。

暫くして非常に早くて、珍しい形の車がわが物顔で走り始めた。Cox製のCh

異能β-3 テキサスの白い怪鳥-2 Chaparral-2から本領発揮

Chaparralというと、Innovator(革新者)が代名詞になるくらい、革新的な技術が網羅された車。それらのメカニズムは現在のマシーンにも大きな影響を持っている。

2AはFRPモノコックフレーム、オートマチック・ギアボックスという新しいメカニズムを酷使した車である。FRPフレームは現在のカーボン・コンポジット・フレームの先輩に当たるし、オートマチック・ギアボックスは現在のF-1に用いられ

異能β-3 テキサスの白い怪鳥-3 Chaparral 2Dで世界戦に

1966年、J-Hはアメリカから飛び出し、耐久レースの世界選手権に参戦、ドイツのNurburgringで初優勝を納めた。

2Dは取り敢えず車体が2Aの改造型、ウインドスクリーン・ルーフ・ドアなどを追加し、ロールバー、スペアタイヤや荷物室も装備しレギュレーションに合致する様にした。

最初は2Aのフリッパーが付いたまま、ルーフを作製、太くなったタイヤのため前後のホイールアーチが大きくなり、グラ

異能β-3 テキサスの白い怪鳥-4 翼を広げた怪鳥Chaparral 2Eと2F

1966年から始まったCan-AmにJ-HはChaparral 2Eを開発して臨んだ。エンジンは5.36ℓのまま、その最大の特徴は巨大なウイングとサイドラジエーター。Chaparral 2Eと言えば予選では早いがフィニッシュが難しいため1勝しかしていない。しかしその1勝は圧倒的、DVDや各種の本でそれを確認することができる。

このウイングはアメリカの特許庁に申請され、そこにGMのエンジニア名が

異能β-3 テキサスの白い怪鳥-5 J-Hのレース人生を変えたChaparral 2G

1967年、2Eが思った程の成績を残せなかったので、J-Hは2Eをベースに2Eの5.36ℓエンジンから2Fの7ℓエンジンに変更、H-S やP-Hの引退から自身が1台のみで戦った。

車は出力が増したが、エンジン重量も増し、出力と重量増加に対する対処等で全重量も更に増すという悪循環に陥った。この7ℓエンジンはオイル漏れを起こしやすく、それによる遅れやリタイヤ等で2位が最高の成績で優勝は0回、67年

異能β-3 テキサスの白い怪鳥-6 白い鯨の2Hと異能β所以の2J

1969年、J-Hは全く異なるコンセプトになるChaparral 2Hを作った。空気抵抗を極端に減らすべく考えられた車。

J-Hはドライバーを辞めたので、ステアリングを握ったのは嘗てのライバルであったJohn Surtees(J-Su)。この車のコンセプトは2Gと同じスピードでコーナーを回り、直線のスピードアップを図るため空気抵抗を極端に減らしたもの(同じコンセプトでAVS Shadowという