工具用のラックを作ろう(試作その2)

最近すごい頻度で記事を書いてるなぁと自分でも思います。

数が多いとその分内容が薄くなる法則・・・いやいや、ちゃんと書きましょう。

前回の記事リンクはこちら。

今回は次なるステージへ進みます。

ホームセンターで板材を探してきました。6mmのファルカタ集成材にしました。300*900*6 で 650円ぐらいだったと思います。安い!軽い!板目が明るい!

おれはファルカタ材って滅多に使わないんです。アレルギー性結膜炎の原因になってるような気がしてて避けてました。それに屋外用途には向かないし、丈夫さももう一歩だし。

今回はそこまでの剛性はいらないし、ほんとに結膜炎になるかどうかの確認もあって選んでみました。

しかし・・・その後ニトリに寄ってこんなのを見つけました。

あれ?もうこれでよくない???えーい、買ってしまえ!

これはいくらだっけな。確か800円もしませんでした。安いね。よくこの値段で作れるよね。これは調味料の棚です。

この材は安い木製品によくありがちな板目なんだけど、多分ゴムの木です。

板目が明るくてキレイですね。広葉樹の割には軽めな気がする。といっても、上のファルカタと比べるとずしっときます。こっちは10mm厚だしね。

ゴムの木って耐久性は悪いみたいですが、決してダメではなく使いどころと仕上げ次第だと思います。大きいホームセンターの片隅にちょっとだけ置いてることがあったかも。

この時点ではまだどっちで作るかを決めてませんでしたが、しばらく悩んで後者ベースに決定!

(なぜなら後者は他に使い道がない)

さて解体です。

できた!

接着剤は使われてないし、ニスなどの表面処理もないので転用しやすい。

しかしなぁ、こんだけ解体するなら板材から作っても手間はかからんよなぁ。

細い釘で組み上げられてます。頭も小さいやつ。なんていうのかな。

どうしても中に釘が残ってしまう部分があるのであきらめて出っ張りだけやすりで削り落とす。

あんまり力はいれずしゃかしゃかと手早く削ります。力入れすぎると角落ちするし紙やすりが釘に負けてしまう。ゴムハンマーで叩いたゴム跡もいっしょに落とします。あとで思ったけど、木槌を使えばよかったな。

うちで余ってたこれも使います。サイズが合わなかったので両端をカットしたら際どいサイズになってしまった。やっぱ板材から作ればよかったなあ。

両端はこいつで削ります。中心のオレンジの芯部分は3Dプリンタで作りました。長いボルトが固定されるような形状になってて、紙やすりを挟み込む溝もついております。たま~に使う。

この作業をしながら、釘がないよなぁ。って思ってました。釘というか正確には「ピンタッカー」です。小さめの木工には欠かせないはずなんですが、今まではねじ止め or 木工ボンドでやってきたので持ってないんです。

たまに手動のコの字型のタッカー(ホッチキスの大きいやつ)を使うぐらい。

今後は多用するかもしれないので、工具を買うことにしました。

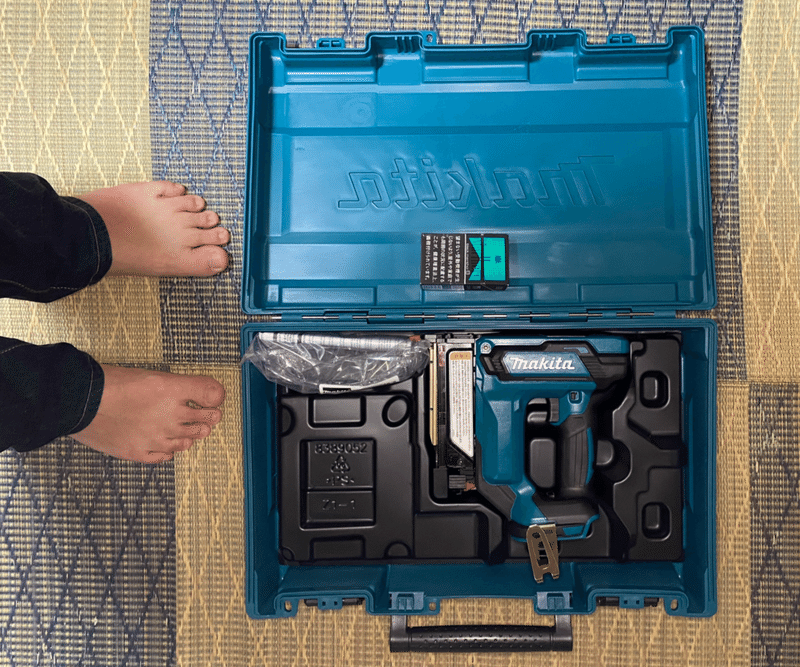

買ったのはこちら。

たっけーよ!まじでたけー。しかもバッテリー含まずのお値段です。

かなり悩んだのですが、先々はきっと使う!それに他のメーカー(SK11などの安いメーカー)でもそこそこの値段だったしマキタにしないとバッテリー交換できないからぽちった。

自分も家をセルフビルドしないと元はとれんかもしれん(それは言い過ぎ)

ほんで今日届いた。

ナニコレ、でかすぎー!ケースがやけに立派だ。

ちなみにですが、マキタのケースは使い勝手がよくて評判がよいらしい。

でも、おれは本職ではないのでケースはいらんのです。保管場所に困るし。箱だけオークションで売るかなぁ。

更にちなみにですが、ピンタッカーは電動ツールではなくエアツールだと割と安く手に入ります。

あぁ・・・そういや塗装用のコンプレッサーを買おうかどうか悩んでたことを思い出した。そっちに投資したほうがよかったのかもしれない。

あと、釘の代わりに、ピンネイルというものを使います。

長さがいくつかあるんですが、19mmにしてみました。3/4インチですね。

これ以上長くするような使い方はしない気がするんです。強度重視な場合はコーススレッドを使うか、ダボ穴とかほぞで接合するはずなので。

さて、話が横に逸れたので軌道修正します。

工具を並べるスロット部分を作り直しました。

サイズを調整したので全体的に配置を見直しました。

手前の分離パーツはソルダーアシストというひっかき棒みたいなやつを収納するために追加してます。これが上の隙間にサクっと入る(といいな)

このひっかき棒は3Dプリンタの出力物の整形でよく使います。見た目以上に硬くて丈夫な金属です。アダマンチウムかな?(うそ)

6本もいらんのですけどね。

試作2回目はこちら。

ひっかき棒用のスロットは押し込めば入りそうなんだけど、二度と抜けそうにないのでまだ押し込んでません。全体スロットの印刷時間が長いので何回も印刷したくないのです。

で、気づいたんだけどひっかき棒が倒れました。横に倒れないように仕切りが必要です。上から見ると、長丸の穴があいてるんですが、これを少し変形させて、六角を横につないだような形にしたほうがよさそうです。積層は0.2mmにしたのですが、これでも段が目立ちます。段が目立つと工具のさきっちょが引っかかるんです。上のほうだけ0.15mmとかにするかなぁ。すんげー時間かかりそう。0.6mmノズルで積層0.15mmとかいいかもしんない。それか溶剤を塗って溶かすとか。

あ、そうそう。印刷中にX5SAがハングして再起動しました。残り半分はどうすんだよー!って思ったんですが、再度電源を入れなおしたらresumeするかい?って聞いてきたので、OK押したら無事に再開できました。停電用の機能だと思ってましたが、こういうときに使えるんですね。いい機能である。

今日はここまで。

そういや、取っ手部分を考えてなかったな。

まだまだ先は長いぜ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?