【沖縄戦:1945年4月6日】津堅島に米軍偵察隊上陸 特攻機約300機での航空総攻撃─米艦船にたどりつくこともできない特攻の現実

津堅島に米軍の偵察大隊が上陸

勝連半島の南東に位置する津堅島には、重砲兵第7連隊第1中隊など第32軍の部隊と防衛隊あわせて数百人が配備され、速射砲や野砲などの兵器があった(これについては諸説ある)。

中城湾に米艦艇が侵入し、勝連半島や津堅島に艦砲射撃をおこなった5日、艦隊付属海兵隊(FMF)偵察大隊に津堅島への上陸命令が発せられ、同隊の2個中隊がこの日2時頃、勝連半島からゴムボートで津堅島に上陸した。日本軍部隊は米軍偵察部隊に銃撃や迫撃砲による砲撃をおこない交戦となったが、米軍偵察部隊は3時ごろには撤退した。

同隊は偵察結果をレポートしたが、日本軍部隊が野砲を秘匿し砲撃しなかったこともあり、兵力を少なく見積もって報告した。これが米軍の10日11日の本格上陸の際の苦戦につながったといわれている。

また住民は、津堅島に日本軍が配備され、陣地があることから米軍は上陸をおこなったのであり、浜比嘉、平安座、平敷屋、久高など日本軍の陣地がない島には米軍は攻撃しなかったと証言している。確かに日本軍さえいなければ島の住民が戦闘に巻き込まれることはなかった。「軍が住民を守る」という言葉について、私たちは慎重に向き合うべきだろう。

主陣地帯前縁での激闘

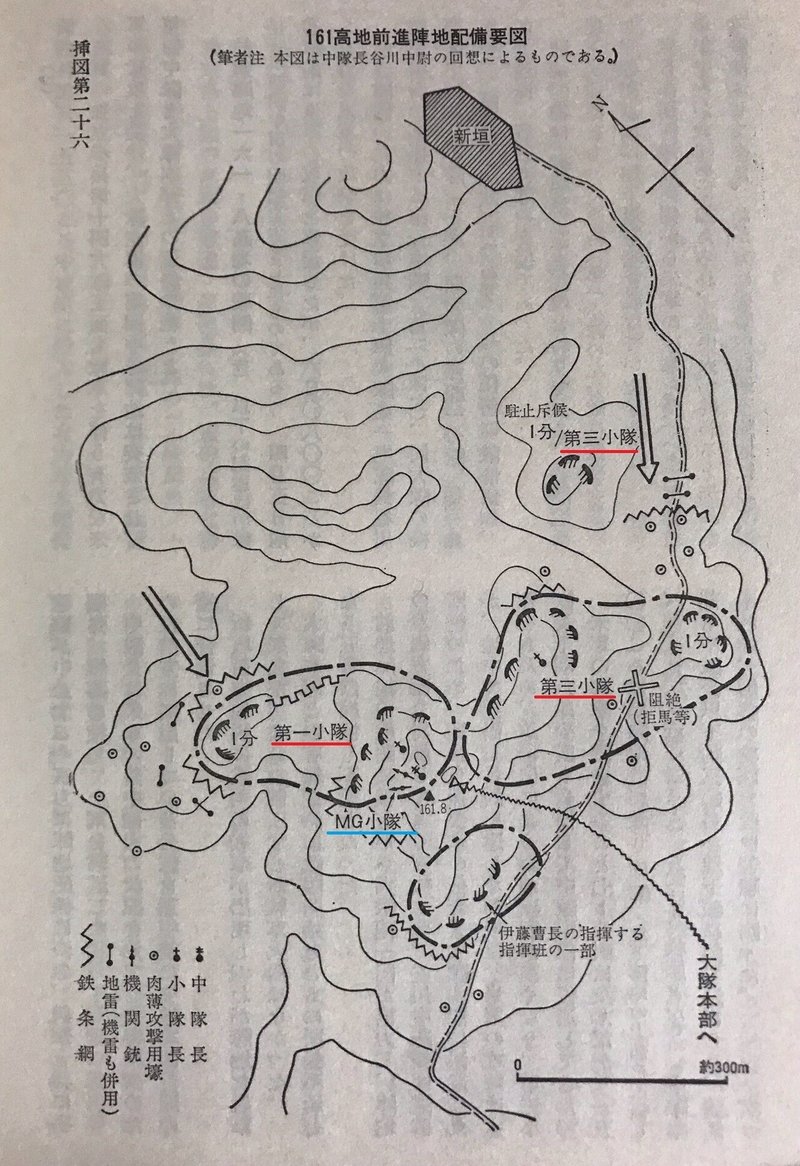

第32軍は、牧港ー嘉数ー西原ー我如古ー和宇慶のラインを第1線陣地とし、主力部隊を配備し堅牢な主陣地帯を構築していたが、この主陣地帯の前縁には85高地や161.8高地などを主陣地とした前進陣地が構築され、部隊が配備されていた。

米軍は、4日ごろより前進陣地に進出し、戦車部隊などで前進陣地守備部隊に猛烈な攻撃を開始していたが、この日、守備部隊は壊滅的な打撃をうけた。

現在の普天間飛行場付近の森川公園周辺にあたる85高地は、独立歩兵第13大隊第3大隊を基幹とする部隊が守備していたが、米軍の猛攻により全滅に近い状態となり、陣地を突破された。

現在の沖縄県中城村の県立消防学校の裏手に位置する161.8高地は、独立歩兵第14大隊の第1中隊(谷川中隊長、第2小隊欠)、機関銃中隊の1個小隊、5号無線機(94式5号無線機か)を有す無線1個分隊の総員約150名が配置され、敵情偵知や前進遅滞、賀谷支隊の支援に従事していた。

同高地は、昨日も米軍の攻撃をうけ撃退したが、この日早朝から再び米軍の攻撃をうけた。米軍は、まず砲迫撃を全陣地に集中させ、その後に歩兵部隊が前進してきた。部隊は砲迫撃中は地下陣地に退避し、砲迫撃がやむと陣地配備について前進する米兵を射撃するとともに手榴弾や爆薬を投じて撃退した。

谷川中隊長は、左前方の分隊を(第1小隊の1個分隊か)を中隊本部付近の壕に後退させた。新垣西方地区では、米軍戦車数両が出現し部隊陣地を射撃してきたが、部隊にはこれに対抗する対戦車火器はなかった。また大隊本部との有線電話は、戦闘開始とともに断線不通となり、分隊の5号無線機も不通となった。

161.8高地の戦闘には後方から大隊砲一門が協力し、陣地左側方面を射撃し支援した。谷川中隊長は通信断絶のため、大隊本部に砲兵の支援を要求する伝令を派遣したが、途中で死傷し目的を達せなかった。米軍の攻撃は猛烈をきわめ、第3小隊長も負傷し中隊本部に後退してきた。

中隊は、米軍の突撃を7~8回撃退させたが、午後3時ごろには陣地は馬乗り攻撃をうけるようになり、中隊本部も谷川中隊長以下約30名が地下壕に閉じ込められ、苦戦した。

夜になり米軍の攻撃が止んだため谷川中隊長以下壕外に出て各陣地を偵察したが生存者はほとんどおらず、やむなく142高地に後退した。

沖縄北部の状況

沖縄北部の国頭支隊宇土支隊長は5日、米軍の一部が仲泊、石川の線まで進出したのを知り各所に歩哨を配置し警戒を厳重にしていたところ、この日夜、名護南西6キロ幸喜に米軍が上陸を開始し、戦車15両が名護南南西5キロの許田に進出したとの報を受け、村上治夫隊長ひきいる第1護郷隊(第3遊撃隊)に戦車攻撃を命じるとともに、各隊に対戦車戦闘の強化を命じた。

なお村上隊長はこの日、名護付近での米軍の戦車上陸を拠点のタニヨ岳から観測しており、そこに加えた国頭支隊長からの戦車攻撃の命令をうけ、遊撃戦展開の状況に入る。

国頭支隊佐藤第2大隊長はこの日夕、次の命令を下達した。

第二大隊命令 四月六日一八一〇 真部山戦闘指揮所

一 敵ハ本四月六日一六五〇頃ヨリ輸送船二隻ヲ以テ侵入シ上陸用舟艇一四ヲ以テ幸喜ニ上陸ヲ開始シ其ノ戦車一五輌ハ許田附近迄前進シアルモノノ如シ

二 大隊ハ敵ノ攻撃ニ備ヘ主要道路竝ニ橋梁ノ破壊ヲ実施スルト共ニ肉薄攻撃ヲ配置セントス

三 各中隊長ハ速ニ既ニ準備ヲ完了シアル道路竝ニ橋梁ノ破壊ニ任スルト共ニ肉薄攻撃ヲ配置ニ着カシムヘシ

四 予ハ真部山第二大隊戦闘指揮所ニ在リ

また米軍の名護方面進攻が明白になったため、運天港に所在する海軍の第27魚雷艇隊白石司令はこの日夜、「当隊今ヨリ陸上戦闘移行、国頭支隊長ノ指揮下ニ入ル」と佐世保鎮守府司令長官、沖縄方面根拠地隊司令官、第32軍司令官に打電した。同夜、沖縄方面根拠地隊司令官は第27魚雷艇隊白石司令に次のように打電した。

電令作第一一号

一 一八〇〇名護湾許田ニ戦車二十北上中

二 第二十七魚雷艇隊ハ所在陸軍部隊指揮官ト協議、甲標的隊員[第2蛟龍隊ー引用者註]ノ合同ヲ容易ナラシメル如ク邀撃スベシ

三 甲標的隊指揮官ハ急速基地物件ヲ処分シタル後陸軍部隊ニ合同シ該部隊ト協同敵ヲ撃滅スベシ

運天港には、第27魚雷艇隊だけでなく第2蛟龍隊も配備されており、白石司令の電にはそうした第2蛟龍隊との合同についてもうかがえる。

第1次航空総攻撃

陸海軍の航空部隊はこの日、航空総攻撃を開始した。航空総攻撃はその後何次かにわたっておこなわれたため、この日の航空総攻撃を第1次航空総攻撃という。また海軍側では菊水1号作戦と称された。

陸海軍航空部隊の航空特攻は、基本的に連日実施されていたが、この日未明から夜間にかけて、第5航空艦隊、第6航空軍、第8飛行師団と陸海軍あわせて約300機が出撃し、24機が突入に成功した。米軍は空母や駆逐艦に沈没を含む損害をうけたといわれている。

ただし既に多くの隊員が技量未熟の状態であり、特攻も夜間飛行が難しいため、15時ごろに出撃し17時ごろの薄暮時に攻撃を行うことが多かったといわれる。機体も老朽機があてがわれ、整備も不十分であった。爆薬が増量されているため機体重量が増しており、燃料消費が激しく、途中で不時着する機体も多数あった。

こうした悪条件のもとで沖縄洋上まで辿り着けたとしても、米軍はレーダーピケット艦による高性能レーダーを用い、相当な遠距離から早期警戒網を構築しており、レーダー上に発見された特攻機はただちに空母から発進した米軍機によって撃墜され、米艦隊に近づくことすらできなかった。航空特攻とは、まず何よりも米軍の高性能レーダーピケットへの突入なのであった。

その上でレーダーピケットを奇跡ともいえる確率でくぐりぬけ米艦隊に接近したとしても、そこには空を覆うような猛烈な対空砲火が待ち受けており、特攻機は粉々に打ち砕かれていった。

さらに航空特攻には、物理的な本質的問題があった。爆弾を抱えた特攻機が敵艦船に向かって急降下し体当たりするのが航空特攻であるが、じつはこうした攻撃だと急降下の際に特攻機に揚力が生じてしまい、機自体がエアブレーキとなり、爆弾の破壊力や貫通力がかなり低減されてしまうのである。

こうした事実は、特攻隊員たちもすでに把握しており、特攻隊員たちの一部では、まず爆弾を投下して攻撃したのち、敵艦船に向かって急降下して体当たりをおこなった。爆弾を投下し損害を与えたのだから帰還してもよいはずだったが、すでに「特攻」そのものが目的となっていたのである。

第32軍、8日夜の総攻撃計画を策定

第32軍はこの日、8日夜を期して決行する総攻撃についての計画を策定した。また、軍司令官は、奄美諸島徳之島の独立混成第64旅団に航空基地の整備強化を命令した。

第三十二軍命令 六日一〇一〇 徳之島着

一 軍ハ八日夜ヲ期シ全力ヲ挙ケテ北(中)飛行場方面ノ敵ヲ攻撃セントス 陸海軍航空部隊ハ軍ノ攻勢ニ策応シ六日以降主力ヲ挙ケテ敵船攻撃ヲ決行ス 基地配備、整備竝ニ防空ノ当否ハ作戦成功ノ関鍵タリ

二 貴官ハ六日正午迄ニ其ノ主力ヲ飛行場附近ニ配備シ飛行場ノ対空防備及ヒ飛行機ノ分散、遮蔽竝ニ飛行場補修ニ遺憾ナカラシムヘシ

三 連日貴地出発ノ航空部隊ニ対シ強力ヲ深謝ス

通電先 大本営、聯合艦隊

連合艦隊はこの日の航空総攻撃(菊水1号作戦)の戦果が多大であると見込まれ、戦艦大和以下海上特攻部隊も8日朝に沖縄に突入する予定であることから、この日夜、第32軍に対し総攻撃を8日朝に決行することを要請したが、第32軍はこれを拒否した。

棚原付近の独立重砲兵第100大隊第2中隊(1小隊欠で15糎カノン砲1門)はこの日夜、航空総攻撃に呼応するように北、中飛行場方面へ制圧射撃を開始した。ただし12日、米軍の迫撃砲により中隊のカノン砲1門が破壊され、16日には残り1門も破壊された。

沖縄南部に配備されていた第24師団はこの日朝、歩兵第22連隊や同89連隊、野砲兵第42連隊を北方の前線へ転進するため準備を命じた。

戦艦大和の出撃

沖縄方面海上特攻出撃を下令された戦艦大和など海上特攻部隊は、昨日来より燃料や弾薬の補充、不要物件の陸揚げなど出撃準備をおこなっていたが、この日も引き続き出撃準備がおこなわれた。特にこの日は艦務実習中の海軍兵学校各科少尉候補生の退艦がおこなわれた。彼らは4月2日に大和などに乗船したばかりであったが、大和艦長の有賀幸作大佐(後に中将)の意向で退艦となった。

連合艦隊豊田司令長官はこの日、次の通り訓示した。

帝国海軍部隊ハ陸軍ト協力 空海陸ノ全力ヲ挙ゲテ沖縄島周辺ノ敵艦船ニ対スル総攻撃ヲ決行セントス 皇国ノ興廃ハ正ニ此ノ一挙ニ在リ 茲ニ殊ニ海上特攻隊ヲ編成壮烈無比ノ突入作戦ヲ命ジタルハ帝国海軍力ヲ此ノ一戦ニ結集シ光輝アル帝国海軍海上部隊ノ伝統ヲ発揚スルト共ニ此ノ光栄ヲ後昆ニ伝ヘントスルニ外ナラズ 各隊ハ其ノ特攻隊タルト否トヲ問ハズ愈々殊死奮戦敵艦隊ヲ随所ニ殲滅シ以テ皇国無窮ノ礎ヲ確立スベシ

15時過ぎ、戦艦大和以下海上特攻部隊は、山口県の徳山錨地を出撃し、日付がかわるころには大隅海峡へ進入した。

大和以下海上特攻部隊指揮官である伊藤整一第2艦隊司令長官は出撃後、次のように訓示を発した。

神機将ニ動カントス 皇国ノ隆替懸リテ此ノ一挙ニ存ス 各員奮戦敢闘全敵ヲ必滅シ以テ海上特攻隊ノ本領ヲ発揮セヨ

宇垣長官の日記より

第5航空艦隊宇垣司令長官のこの日の日記には、次のように記されている。

四月六日 金曜日 〔半晴〕

菊水一号作戦

沖縄周辺の敵に対し夜間攻撃を実施し早朝広範囲の索敵を行う。奄美大島の南方に敵機動部隊二群(空母六隻)を発見控置兵力を攻撃に指向す。午後に至りさらに二群(六隻の空母)を発見空母は食われずしてなお一二隻を存したり。

「我空母に体当たりす」と言うほか成果不明なるも敵電話の狼狽振り及び救助要求等より空母四隻を撃沈破せること概ね確実なり。海上視界の状況余り良好ならず雲量一〇にして敵を発見し得ざりしものは沖縄周辺の敵に向かって特攻するを以て無駄はなきなり。

一方正午過ぎ第一波戦闘機隊(二七機)は敵機の釣り上げを行い、第二、三、四波(各第一波と同機数)は沖縄島を制空し、陸軍戦闘機隊(約四〇機)は奄美大島線にバリカン運動(行きつもどりつするの意)を行いいずれも特攻隊の進出を容易ならしむ。

また陸軍司偵を以て東方に欺瞞紙(錫箔を塗りしテープ、電探に飛行機と同様の反対波を出すもの)を散布す。機動部隊に対する攻撃が南方より掬い上げの形となりたるとともに敵大部隊を南大東島方向に吸引せしむるを得たり。

この虚に乗じ海軍特攻隊は(一〇航艦の分)百十余機西方に迂回航路をとりて沖縄の敵艦船に体当たり攻撃を行う。六航軍陸軍特攻九〇機もまた概ね同時刻突入し、八航軍、一航艦の分もまたこれに策応したるを以て、沖縄島周辺はまったく修羅場となり偵察機の報告は黒煙一五〇本とも言いよく視認し得ざる状況なるごとし。

通信可能の特攻隊はいずれも敵戦闘機の攻撃を受けることなく敵を発見突入せるより見て、ほとんど大部が成功せるものと認む。この戦果に策応して陸軍は攻撃開始すべきに総攻撃を八日夜よりとして動かず。

豊田連合艦隊長官一六三〇着、一時将旗を当地に掲揚す。旗は四本となりバラックも手狭となり。草鹿参謀長は徳山に急行、水上特攻隊として八日黎明沖縄に突入すべき第一遊撃部隊に細目を指示しその出撃を見送りて夕刻帰還つらき役目を果たせり。

第二艦隊の空気は最初沈滞気味なりしが、伊藤第二艦隊長官の訓示にてその気になりたりと言う。しかして同隊は一八〇〇豊後水道を出撃し九州東岸に沿い南下せり。GF参謀は同隊の行動に対し当隊に迷惑かけずと言うも余は無関心たり得ざるなり。

連関ある作戦において出来得る限り友軍をしてその目的を達するごとく援助策応するは当然ことに属す。

新聞報道より

この日の沖縄新報には、次のような沖縄県の諭告が掲載された。「日本軍の勝利を固く信じろ」というあたりは常套句であるともいえるが、県みずから「スパイ」「デマ」を煽っているところに注目したい。

勝利を堅く信ぜよ

軍の布告を守り敵必殺

県諭告

(沖縄県諭告第二号)

一、皇軍の勝利を堅く信ぜよ お互の見聞きしているものは艦砲と爆弾と機銃と前線を非難して来た人々のおびえた言葉だ併し是は軍予定の作戦である、敵は刻々軍の思ふつぼにはまりつつある、毎朝日本の勝利の真心から皇大神宮に祈りつつ皇軍の勝利を堅く信ぜよ

二、軍の布告を身を以て実行せよ [略]

三、壕を敵に発見[ママ]られる様細心注意を払へ 敵は飛行機から軍艦からごうを血眼になって探している爆音があるときは絶対にごうの入口近□[ママ]を往復するな偽装をも□とよくせよあかりやけむりをごうの外に洩らすなほし物に注意せよごうに出りする人に注意為[ママ]よスパイも来るかも知れない

四、物資を極度に節約せよ [略]

五、食物をよくかんで腹八分目にせよ大小便はきれいに処分せよ衛生に充分注意せよ [略]

六、食物の生産に挺身せよ [略]

七、新聞をよく読んで人にはなせ 新聞に出ていることは軍の云はれること警察官義勇隊村当局のいわれること以外は皆うそである敵の作ったデマもある死を決して新聞を作って下さっている人々のことを考へて新聞をよく読み書いてあることは皆の前で朗読せよ新聞で見たことは其の通りに他の人に教へる

十二月八日を思ひ出せ日本が敗けるわけはない従って沖縄の戦争は必ず勝つ戦場で必要なる新[ママ]とは頭でない何が難かしい等と云はずに出来るだけのことを力一ぱい実行せよ

上陸から日をおかずして浜でコーヒーとドーナツを出す赤十字のテントを見て驚く兵士たち 1945年4月6日撮影:沖縄県公文書館【写真番号04-89-2】

参考文献等

・武島良成「1945年4月・沖縄県津堅島の戦い」(『京都教育大学紀要 』第131号)

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・同『沖縄方面海軍作戦』

・同『沖縄・台湾・硫黄島方面陸軍航空作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・吉田裕『日本軍兵士─アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書)

・同『アジア・太平洋戦争』シリーズ日本近現代史⑥(岩波新書)

トップ画像

小川清、安則盛三が操縦する特攻機が激突した直後の米空母バンカー・ヒル この特攻により同艦は沈没こそ免れたが400人近い戦死者を出した:沖縄県公文書館【写真番号80GK-5274】