【沖縄戦:1945年6月17日】「参謀は指揮官ではない。ここで死ぬ必要はない」─第32軍参謀たちの司令部からの“逃亡”

17日の戦況

摩文仁司令部右翼を守備する独立混成第44旅団司令部のある109高地は米軍の猛攻をうけ、また仲座北西端の混成旅団第2歩兵隊第3大隊の陣地は火炎戦車の攻撃をうけ、戦車数両は混成旅団司令部を攻撃し、さらにその後方をまで進出するに至った。

混成旅団司令部は洞窟陣地に立てこもって抵抗を続けたが、増援のため派遣されていた第62師団の独立歩兵第12大隊および第13大隊も戦車攻撃をうけ、かくて混成旅団の主陣地は突破されここに旅団の組織的戦闘は崩壊した。

鈴木混成旅団長は、旅団最後の時を迎えたとして残存兵力を率いて総攻撃を準備していたが、軍司令部のある摩文仁89高地へ撤退せよとの軍司令部の命令をうけたため、18日夜摩文仁へ撤退した。

前日、混成旅団司令部から連隊撤退の命令をうけた独立臼砲第1連隊の久保少佐は、この日未明、連隊本部へ帰還したが、入部連隊長以下多くが戦死していた。久保少佐は残存者を集め猛砲火のなか数百メートル後退し158高地南東に撤退したが、そこは陣地という陣地もなく、砲火にさらされ、夕刻までに生存者は久保少佐以下4名となった。久保少佐はやむなく部下3名と撤退前の混成旅団司令部に向かい、旅団司令部勤務となった。精鋭を誇った独立臼砲第1連隊であるが、ここに壊滅した。

与座岳および大里付近の残存部隊は頑強に抵抗を続けていたが、兵員は逐次死傷し、米軍は新垣北方高地、真栄平東方高地地区に進出してきた

摩文仁司令部左翼では国吉台地、真栄里高地は米軍の馬乗り攻撃をうけ、真栄里東方高地の歩兵第32連隊本部も攻撃をうけ、また有力な米軍は真栄里南方1キロメートルの伊敷付近にまで進出した。

真栄里南東73高地洞窟の歩兵第22連隊本部は米軍の爆雷攻撃をうけ、連隊長吉田勝大佐以下全滅したとの報告が第24師団を通じて軍司令部にもたらされた。

牛島司令官は右翼方面の作戦指導を踏まえて、第62師団司令部の摩文仁への進出を命じた。藤岡師団長は18日夜、参謀長以下少数の人員とともに摩文仁へ進出した。

なお、この日、米第10軍バックナー司令官からの降伏勧告が軍司令部に届けられる。

軍司令部参謀たちの“逃亡”

「ここで死ぬる必要はない」

八原高級参謀の回想によると、第32軍司令部の情報参謀である薬丸兼教参謀は、軍の運命が決したこのころ、軍の壊滅後、各参謀が米軍の占領地区に潜入し、各所の残存部隊や敗残兵を糾合、指揮した遊撃戦の展開を計画した。軍の敗北時、軍司令官や参謀などの幕僚たちは、いわゆる「万歳突撃」や自決によって最後を迎えることが日本軍の「伝統」であったが、薬丸参謀はこのころ、八原高級参謀に「参謀は指揮官ではない。ここで死ぬる必要はない」とささやいたという。

このころ薬丸参謀は、軍の組織的抵抗崩壊後、各参謀はアメリカ軍占領地区内に潜入し、各所に残存する小部隊を糾合操縦して、遊撃戦を行うべきだとの意見の下に、これが実行計画を立案して提示した。彼の所説に従えば、現在の戦況においては、敵線突破の成功率は極めて少ないが、参謀は全員この企図に参加し、三人に一人か、五人に二人かわからぬが、生き残った者が、あくまでこれを遂行すべきであるというにある。そして彼は私の耳もとで低く、しかし強く、囁いた。「参謀は指揮官ではない。ここで死ぬる必要はない」

他の参謀は黙してこれに同意した。私もこれを阻止する気持ちにはなれなかった。軍司令官は意見具申の通り決裁された。

軍司令官は翌18日、薬丸参謀の計画を許可し、木村正治参謀は沖縄南部で、薬丸参謀は同北部での遊撃戦展開を命じた。また三宅忠雄参謀と長野英夫参謀には本土帰還、戦訓報告を命じ、八原高級参謀にもほぼ同様の任務を命じた(戦史叢書では若干各参謀の任務が異なるが、差し当たり八原の回想に従った)。そして実際に彼ら参謀は19日夜、鉄血勤皇隊の少年たちを随行させ、軍の壊滅の直前に司令部を出撃するのであった。

六月十八日の朝、木村、薬丸両参謀は摩文仁を脱出し、木村参謀は沖縄本島南部地区、薬丸参謀は同北部地区において、遊撃戦に任ずべく、また三宅、長野の両参謀は、本土に帰還し、戦況戦訓を報告し、さらに奉公を励むべく命ぜられ、私にもほぼ同様の内意を含められた。

以上の命令は、後日の証のために、参謀長自ら通信紙に書いて各人に渡された。

各参謀の出撃を機とし、十八日夜軍首脳部最後の晩餐会が催された。出席者は両将軍、私、木村、薬丸、三宅、長野の各参謀、葛野、坂口、吉野、真崎の各副官ならびに参謀部付き松原、西野両少佐の十三名、場所は参謀部洞窟。非常に狭いので、先任者半数が鍾乳石で怪我せぬよう首を曲げて座し、他は通路上に立つ。ロウソク二本が、薄暗く洞窟内を照らしている。ご馳走は鰤、魚団、パインアップルのかん詰め少々、恩賜の賀茂鶴一本、それに若干の琉球酒泡盛があった。

司令官、参謀長の挨拶は淡々としたもので印象に残るような言葉はなかった。ちょっとでも刺激的な言葉が出れば、涙をさそう緊張した空気だ。参謀長は、一座の気持ちを引き立てようと努めて賑かに振る舞われる。牛島将軍の左側に座した私は、健康衰えて食欲進まず、パインのかけらを申しわけのように口に入れる。これらを見られ、司令官は、この間からせっせと小刀で削っておられた鰹節を、そっと私の前に出して、「これはうまいよ」と勧められた。宴は参謀長の酒のまわりのちょうど好いころ、はるか東方に向かい万歳を三唱して納めになった。

参謀らは、出撃を十九日夜に定め、それぞれ準備を始めた。行動は各人各個とし、随行者は各参謀に二名ずつとした。随行者として選ばれたのは、鉄血勤皇隊の十六、七歳の少年たちであった。薬丸を除くほか、皆軍服を脱いで変装した。ショート・パンツ、沖縄服等々珍奇ないでたちである。偽名も必要だし、敵を欺くための似つかわしい職業もなければならぬ。三宅は学校の剣道教師、長野は自動車の運転手といった類だ。薬丸はあくまで敵に捕えられぬ主義で、捕えられたときは即ち死ぬるときと観じ、偽りの名も職も要らぬと言った。携行品は白米一升、鰹節二本、乾パン二日分、かん詰め一個、塩若干、その他薬品等である。

敵状地形を研究の結果、一般の脱出方向は、具志頭と決まった。爾後海路を知念半島に出るか、八重瀬岳方向に進むかは、時の状況による。具志頭に出るのは断崖の下、海岸に沿うて進むのが定石であるが、司令部の洞窟からこの海岸に降りるのは難問である。副官部出口から降りると、どうしても例の死の泉に出てしまう。近ごろ敵の哨戒艇が数隻、ダニの如くこの海岸から離れようとしない。

「遊撃戦展開」のリアリティ

薬丸参謀は軍の情報参謀であり、沖縄に派遣された陸軍中野学校出身者の諜報要員たちをまとめ、秘密戦を指揮していた。例えば第1護郷隊の村上治夫隊長も薬丸参謀の指導をうけているし、離島残置諜者として離島に派遣された諜報要員も、もともとは司令部の参謀部情報班の要員であったりする。そして、こうした諜報要員たちは、徹底的に生き延びて、秘密戦を展開するよう命令されていた。

八原高級参謀の回想によると、沖縄に派遣された中野学校出身の諜報要員は、「私どもは、沖縄戦に参加するのが任務ではない。沖縄戦が終わって、第三十二軍が全滅してから、活動を始める。沖縄を占領したアメリカ軍の行動を偵知して、東京に報告するのが任務です」とまで述べたという。こうしたところから薬丸参謀は「参謀は指揮官ではない。ここで死ぬる必要はない」と考え、遊撃戦の展開を決意したのであろう。

しかし、このころにおいて「遊撃戦の展開」などという任務や作戦計画にどれほどのリアリティがあったのか。既に軍司令部と北部の諸部隊との通信は断絶していたが、軍司令部を出撃した浦田挺進隊、あるいは第1護郷隊から派遣された伝令班などの決死隊的な伝令により、軍司令部は北部の状況を一応把握していた。

浦田挺進隊からもたらされた情報や軍司令部が北部の各部隊に与えた指示などを総合すると、軍司令部は依然として北部における遊撃戦の展開、続行を企図していたものの、北部の国頭支隊宇土支隊長とは連絡が断絶しているような惨憺たる状態であること、北部の食糧事情は極端に悪化していること、防衛召集兵などの士気が低下していること、北部山中の兵たちは遊休兵となっていること、遊撃戦に対する米軍の警戒が厳であることなども把握していた。浦田挺進隊も護郷隊も諜報部隊であり、そもそも北部の秘密戦自体が薬丸参謀の指揮下にあるなかで、まして軍司令部の参謀である薬丸参謀がこれらの北部の戦況を承知していなかったはずはない。

「ここで死ぬる必要はない」という薬丸参謀にとって、「遊撃戦の展開」がリアリティのある任務や作戦だったとは思われない。もちろん薬丸参謀に遊撃戦の展開そのものをする気がなかったとまではいわない。しかし遊撃戦の展開がきわめて困難であり、既に司令部が制圧される寸前の状態で、遊撃戦の展開の戦略上の意味がどれほどのものであるか、薬丸参謀自身がよくわかっていたはずだ。

長参謀長の「仏心」

八原高級参謀の回想によると、戦況の悪化にともない、長参謀長には「仏心」が出ていたという。そうしたこともあってか、このころ長参謀長は「未だ万余の青年が生き残っているはずだ。彼らを本土に帰してやったらどんなに役に立つだろう。八原! 帰してやりたいな!」とよく呟いていたという。実際に長参謀長はそうした心情によってか、上掲の司令部参謀のみならず、軍の複数の要員に対し戦訓報告などの任務を与え、司令部を出撃させている。

第32軍司令部を最初に出撃したのは神参謀であり、続けて森脇中尉が出撃したことは以前取り上げた通りである。しかし、この森脇中尉の出撃自体がそもそも混成旅団の京僧参謀が「私情においてどうしても彼をここで殺すことはできません」と八原高級参謀に頼み込み、その上で軍司令官や参謀長が京僧参謀の願い出を了とし、司令部出撃を命じたものである。さらに八原高級参謀によれば、長参謀長はその京僧参謀自身も哀れと思ったのか、京僧参謀に本土帰還を命令したという。京僧参謀と連絡がとれず、この命令は上手く伝えられなかったのだが、長参謀長は自決の直前まで「京僧はおったか?」と問いかけ、京僧参謀に本土帰還の命令が伝わったか気にかけていたという。

このように考えた時、「戦訓報告」「大本営連絡」「遊撃戦展開」など様々な名目による司令部出撃とは、一体何だったのか。全体の状況を総合すると、司令部出撃とはすなわち司令部脱出であり、つまるところ戦線離脱、言うなれば事実上の「逃亡」と解するべきものであり、それは司令部内でも周知の事実であったといえるのではないだろうか。

言うまでもなく第32軍司令部の幕僚たちの計画と命令で、多くの将兵や住民が捕虜になることも許されずに命を落としている。さらに牛島司令官の最後の命令は「生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし」である。しかし第32軍司令部の高級軍人たちは、軍司令官や参謀長の情や仏心に触れれば、とってつけたような理由をつけて、司令部を脱出することができたのである。

高級軍人なのだから死ぬべきだとはいわない。誰であっても命は平等に大事なものであり、何としてでも生き延びるべきだ。それに高級軍人が自決をすればそれで責任をとったことになるわけでもなかろう。しかし高級軍人たちに「死ななくてもよい」という選択肢があっても、末端の兵士や住民にはそれはありえなかった。第32軍首脳は、高級軍人に与えた「情」「仏心」の100分の1でも住民たちに与えることはできなかったのだろうか。第32軍司令部幕僚、参謀、高級軍人たちの司令部出撃という「逃亡」に憤らざるをえない。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・「沖縄戦新聞」(琉球新報2005年6月23日)

・八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』(中公文庫)

・川満彰『陸軍中野学校と沖縄戦 知られざる少年兵「護郷隊」』(吉川弘文館)

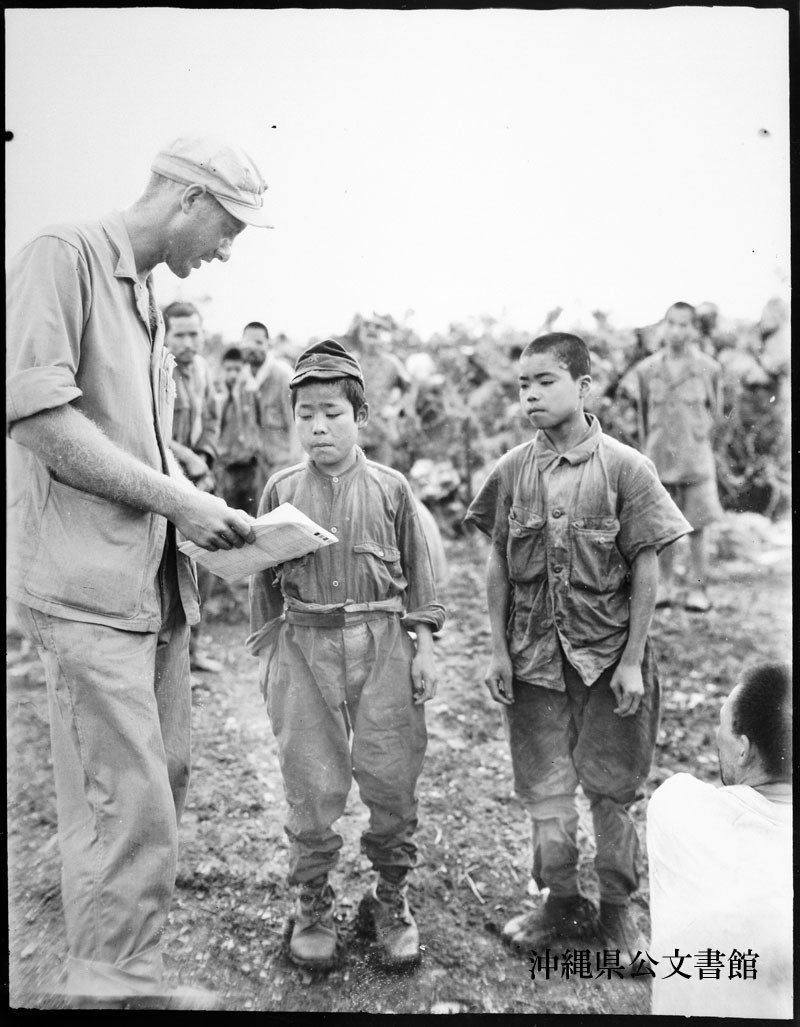

トップ画像

第32軍司令官、参謀長、高級参謀および海軍沖方根司令官以下幕僚たち:沖縄県公文書館【写真番号73-14-4】