【沖縄戦:1945年6月19日】「最後迄敢闘し生きて虜囚の辱めを受くることなく」─第32軍最後の軍命令 沖縄戦の組織的戦闘の終結について

19日の戦況

摩文仁司令部右翼では米軍が司令部まで数百メートルの地点に迫り、戦車の砲撃は司令部のある摩文仁89高地におよぶまでになった。

新垣、真栄平方面は米軍の包囲攻撃をうけるとともに、左翼では米軍が米須付近まで進出し、守備隊と混戦状態となった。すでに軍司令部と各兵団の連絡はほとんど断絶していた。

軍砲兵隊の砲撃兵器の大部分は破壊され、弾薬も底が尽き、歩兵戦闘に移っていた。なお残存していた高射砲は対戦車射撃を実施し、最後まで抵抗を続けた。

このころ連隊長クラスの戦死報告が相次ぐ。19日には歩兵第89連隊金山均連隊長および工兵第24連隊兒玉昶光連隊長の戦死が報告されている。また17日には歩兵第22連隊吉田勝連隊長、独立臼砲第1連隊入部兼康連隊長が戦死したことは以前述べた通りである。

また、この日、第10方面軍安藤司令官は第32軍および配属部隊に対して感状を授与した。感状は20日、軍司令部に到着した。

感 状

牛島部隊

右ハ陸軍中将牛島満統率ノ下三月下旬以降沖縄方面ニ上陸セル優勢ナル敵ニ対シ熾烈ナル砲爆撃ノ下孤立セル離島ニ決死勇戦三閲月此ノ間克ク其ノ精強ヲ発揮シ随所ニ敵ノ攻撃ヲ破摧シテ之ニ甚大ナル損耗ヲ強要シ以テ皇軍ノ威武ヲ中外ニ宣揚セシノミナラス多数ノ敵艦船ヲ牽制シ我カ航空作戦ノ偉大ナル戦果獲得ニ寄与セル処甚タ大ナリ

是軍司令官ノ適切ナル統帥ノ下挙軍一体尽忠ノ誠ヲ致シ平素訓練ノ精華ヲ遺憾ナク発揮セル結果ニシテ其ノ善謀敢闘ハ真ニ全軍ノ亀鑑タリ

仍テ茲ニ感状ヲ授与ス

昭和二十年六月十九日

第十方面軍司令官

第10方面軍からの感状について、八原高級参謀は戦後、次のように回想している。

[略]電報班長大野少佐が、方面軍から感状がきましたと叫びながら駆けてきた。まだ三分の一ほど翻訳ができておりませんが、と差し出す電報を読んで、私は歓喜した。当初から敗れるに定った戦闘、──本土のための戦略持久──であり、善戦よく任を尽くしたと確信してはいたが、それにしても心から湧き出る新しい喜びは禁ずることができぬ。支那事変以来、私は幾多の感状文を読み、かつ自ら起案したこともあるが、美辞麗句をもって綴られた最大限の称賛の辞には、何か空々しいものが感ぜられ、あまり好感がもてなかった。しかるに今読む感状文は、一字一句が躍動して、鮮やかに目にしみ、私の気持ちを優しく慰め、強く鼓舞する。[略]

この日、司令部では訣別の宴が開催され、その後に軍参謀や司令部の将兵約20人が大本営連絡や遊撃戦展開のため司令部を出撃したことは以前述べた通りである。ただし八原高級参謀の回想には、訣別の宴は前夜である18日夜に行われ、この日に参謀らが司令部を出撃したとある。確かにこの日に訣別の宴を行い、そのまま酒の入ったような状態で司令部を出撃するというのは不自然でもあるが、一応、戦史叢書の記述に従ってこの日に訣別の宴が行われ、その後に参謀たちが脱出したとしたとする(この日に訣別の宴が行われたという戦史叢書の記述も、八原高級参謀の回想に基づくとの註がしてあり、このあたりの事情はよくわからない)。

また、この日以降、鉄血勤皇隊やひめゆり隊などの学徒隊が「解散」となり、戦場をさまようことになる。こうした学徒隊の少女や少年たちの犠牲は、むしろ「解散」となったこの日以降に増加していく。これについては、あらためて確認したい。

最後の軍命令と組織的戦闘終了

第32軍牛島司令官はこの日、軍の運命は尽きたとし、最後の軍命令を下達した。その要旨は

全軍将兵の三ヶ月にわたる勇戦敢闘により遺憾なく軍の任務を遂行し得たるは同慶の至りなり 然れども今や刀折れ矢尽き軍の運命旦夕に迫る 既に部隊間の通信連絡杜絶せんとし軍司令官の指揮は至難となれり 爾今各部隊は各局地における生存者中の上級者之を指揮し最後迄敢闘し悠久の大義に生くべし

というものであった。この命令は軍の組織的戦闘の終焉をいうものであるが、一方で個々の兵士や残存部隊にはさらなる戦闘の継続を命じるものであった。無論、投降は許されていない。八原高級参謀の回想によれば、軍命令の最後には「最後まで敢闘し、生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし」とあったという。各兵団長の最後の訓示の要旨も同様のものであり、軍は壊滅してもなお兵士と住民は戦闘継続を強制されたのである。

参謀長は両翼概ね同時に崩れつつあるのを見て、これでよいのだと独言し、満足そうである。軍の統帥が至当に実施された責任感よりする喜びだ。今や一々軍命令を発して、諸隊を指揮するには戦線はあまりに混乱している。通信連絡もまたこれを許さない。軍司令官は麾下各部隊に下すべき最後の命令の起案を命ぜられた。

作戦命令の数は戦闘開始以来、積もり積もって二大冊となった。長野がわが子を愛撫するように命令綴を抱擁し、「高級参謀殿、これが最後の軍命令です! 参謀殿自ら起案して下さい」と言う。その声は沈痛で感動に震えている。私は「従来命令の相当部分は貴官に起案してもらった。この最後の命令も貴官に頼むよ」と彼になかば押しつけた。

[略]

右命令案を見られた参謀長は例の如く筆に赤インキを浸し、墨痕淋漓次の如く加筆された。「……最後まで敢闘し、生きて虜囚の辱めを受くることなく、悠久の大義に生くべし……」

軍司令官はいつものように、完全に終始一貫され、黙って署名された。最後の軍命令を下達し終わると、私は一切の重責から解放された安易さに、無限の深谷に落ちて行くような恍惚の快感に領せられてしまった。

ところで、一般的に6月23日が沖縄戦の組織的戦闘が終結した日といわれているが、戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』は、この最後の軍命令が出された19日をもって「軍の組織的戦闘終了」としている。

一方で我部政明氏は、戦史叢書などを含めこれまで18日に打電されたといわれる軍の「訣別電」が実際は21日に打電されたと指摘し、21日が第32軍の組織的抵抗の終わった日であり、米国の対応もこの日をもって戦時から占領体制に移行したとする。確かにバックナー中将から交代した米第10軍ガイガー司令官は21日に沖縄の占領を宣言している。

これについては、訣別電の打電はあくまで18日であるが、軍中央で正式に訣別電を回覧受理したのが21日であり、米国の対応も踏まえ、21日が沖縄戦の組織的戦闘の終了とする玉木真哲氏の指摘もある。

玉木氏の指摘する訣別電に対する軍中央の対応を、現地軍の組織的戦闘の終結と関連づける考えには若干疑問もあるが、いずれにせよ6月23日はあくまでも牛島司令官と長参謀長の自決の日、いわば第32軍壊滅の日であり、組織的戦闘終結の日は23日を数日さかのぼるということは間違いないだろう(なお牛島司令官と長参謀長の自決は23日ではなく22日という一定程度確度の高い根拠のある指摘もある)。

それでは現在、沖縄で6月23日が慰霊の日とされていることは妥当なのだろうか。実はこの日を沖縄戦終結の日、そして慰霊の日とすることへの批判や疑問は以前より提起されている。また、もともと6月23日が慰霊の日と定まっていなかったという事実もある。

沖縄の人々の感情も様々であり、慰霊の日に関する歴史も様々であろうからここで深く触れることはないが、6月23日という日に対する厳しい目が存在していることは知っておくべきことだろう。

「機密戦争日誌」より

この日の大本営の「機密戦争日誌」には次のように記されている。

昭和20年6月19日 火曜

[略]

一、次長明二十日ヨリ九洲地方出張ニ方リ特ニ種村ヲ招シテ

『松井石根大将来訪陸軍ノ戦争決意ヲ伝ヘタリ

1、南ヲ入レテ内閣ノ首班タラシムルノ意志ナシ

2、参謀総長カ総理タルコトナシ

3、沖縄作戦ノ責任ヲトリ総長引責セラルヽトセハ畑将軍位ナルヘシ

即チ三長官ノ重鎮タルコト

4、陸軍ヨリ首班ヲ出ストセハ阿南大臣ヲ措キテ他ナシ』

付テハ出張間異変アラハ然ルヘク処置セヨトノ事ナリ次官次長不在課長入院局長不行小官ノ任ニ稍々重シ奉行セヨ。

一、午後一時ヨリ地方総監会同ヲ行フ、大臣所信ヲ述ヘ協力ヲ求ム

局長之ヲ補足シ作戦準備就中航空及地上ニ対スル協力、小運送四国中国ノ軍管区新設等ニ就キ説明ス

会議始マルモ局長赴カス政治力発揮ノ気力無キヲオソル。

地方総監府主幹会議ニ於テ義勇兵役法ニ関シ兵務局長説明ス

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・「沖縄戦新聞」第11号(琉球新報2005年6月23日)

・玉木真哲『沖縄戦史研究序説 国家総力戦・住民戦力化・防諜』(榕樹書林)

・八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』(中公文庫)

・大城将保『沖縄戦を考える』(おきなわ文庫)

・原剛『沖縄戦における住民問題』(錦正社)

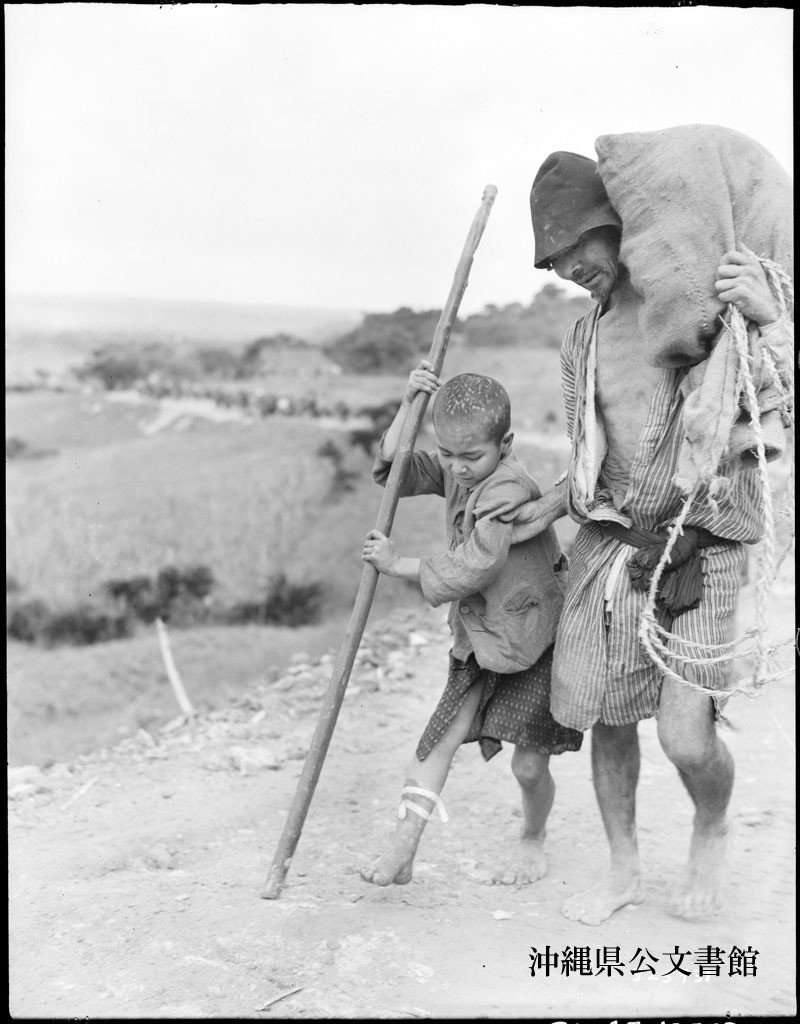

トップ画像

第32軍長勇参謀長:NHK「沖縄戦全記録」