【沖縄戦 :1945年2月12日】第32軍、戦力の自力増強のため海上挺進基地大隊を歩兵部隊に改編する

海上挺進基地大隊を歩兵部隊へ改編

第32軍牛島満司令官はこの日、球作命(「球」は第32軍の兵団文字符、「作命」とは作戦命令のこと)甲第102号をもって「海上挺進戦隊同基地大隊仮編成規定」による部隊の改編を命じた。編成初日が13日、編成完結は17日でされた。

改編の目的は、陸軍の特攻艇部隊である海上挺進戦隊に対応し、戦隊の船舶の泛水作業や整備作業など後方支援任務にあたる海上挺進基地大隊のうち絶対必要な一部の部隊を残し、残余の部隊を歩兵大隊に準じた独立大隊に編成し、沖縄島の各兵団に配属して戦力を増強するためであった。

第32軍八原博通高級参謀は戦後、海上挺進基地大隊の改編による戦力増強について、次のように振り返っている。

戦力の自力増強

まさに戦いに臨まんとするにあたり、今や中央に、兵力の増派を望むことは不可能になった。この上は創意工夫を凝らし、与えられた兵力を質的に強化する方策を講ずべきである。陣地編成の完璧、築城の徹底強化、訓練の精到、そして一木一草といえども、これが戦力化を図るよう全力を傾注しなければならぬ。

[略]

一、後方諸部隊の戦闘部隊への改編

戦闘開始後は、後方諸部隊の大部は、自然にその任務を解消する。そして最後には、第一線戦闘部隊とともに戦わねばならぬ。[略]我々は、今よりその場合を考慮し、事前の準備を整えておくべきである。[略]

1 独立歩兵七個大隊を編成す。

軍は、敵の輸送船、小舟艇等を必死攻撃すべき任務の独立挺進船隊[ママ]七個と、これに協同すべき同数の独立挺進基地大隊を持っていた。[略]後者は快速艇格納用の洞窟の構築、舟艇の整備ならびに出撃の際、これを海上に搬出泛水すべき任務を有し、総員約七百名である。[略]各戦隊の掩護施設大いに進捗した今日、以上の任務のために、基地大隊一隊の人員約七百名、七隊で計約五千の兵員を存置するのは、宝の持ち腐れだ。そこで船の整備要員約百名は依然戦隊に残し、主力は独立歩兵大隊に改編した。[略]

新編歩兵七個大隊を巡視し、威容概ね整ったのを見て、私は愉快禁じ得ないものがあった。[略]

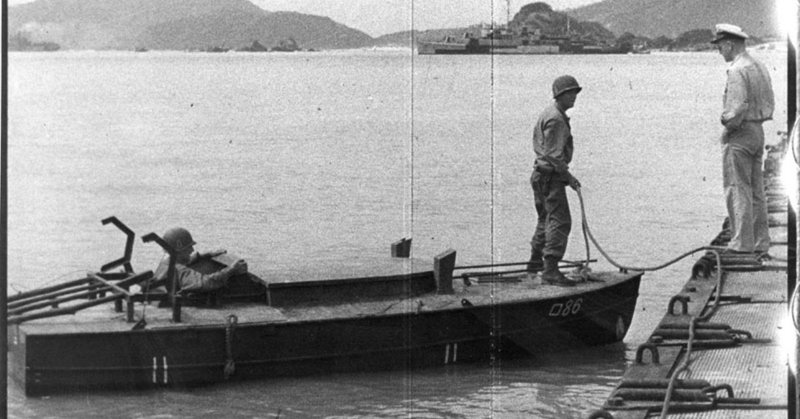

海上挺進戦隊と基地大隊

海上挺進戦隊は、一個戦隊あたり戦隊長以下100人前後で編成され、「マルレ(連絡艇)」といわれるベニヤ張りの特攻艇100隻を保有した。マルレには操縦席側両舷に120キロ爆雷が装着され、操縦する特攻隊員がマルレごと敵艦船に体当たりし自爆攻撃を敢行する作戦であった(一応、特攻隊員は敵艦船にぶつかる直前、マルレから脱出することになっていたが、それは不可能な話である。もし脱出できたとしても爆発に巻き込まれたり、海で溺れ死ぬ可能性があることを考えれば、やはり自爆攻撃であった)。

沖縄ではないが海上挺進戦隊の小隊長となった田島久生さんの証言:NHK戦争証言アーカイブス

海上挺進戦隊は沖縄各地に配備されたが、米軍が沖縄島西海岸に上陸すると見込んだ第32軍は、これを背後から攻撃するため、特に慶良間諸島に海上挺進戦隊を複数隊配備した。

また海上挺進基地大隊は一個大隊約900人(八原は700人としている)で編成され、ほとんどが臨時召集された未教育の補充兵であるが、この基地大隊が改編され、歩兵大隊に準じる独立大隊として各兵団に配属されたのであった。

なお基地大隊改編の後、いわゆる「朝鮮人軍夫」といわれる朝鮮出身者の軍属による特設水上勤務隊(水勤隊)が慶良間諸島の基地大隊に配備され、過酷な後方支援業務を担わされることになる。水勤隊や沖縄戦と朝鮮半島出身者についてはまたあらためて触れることになるが、差し当たり次の note 記事を参照して欲しい。

石垣島、伊平屋島、伊江島

この日、石垣島と伊平屋島に米軍機が来襲する。また伊江島では米軍来攻の可能性が高まったととの軍参謀情報がもたらされ、畑や道路に爆発物(地雷か?)の敷設がすすめられた。伊江島では前日の11日が紀元節ということで建国祭が開催され、島民は相撲や演芸に興じたが、誰もがこれが最後のものであろうとの哀愁を抱いたという。その上でこの日の米軍来攻の情報とそれによる迎撃態勢の構築である。住民はどのような思いであったろうか。

当時の報道より

この日の沖縄新報には、竹槍により米軍を倒すため竹槍訓練がおこなわれるといった記事が掲載されている。

米獣を田楽刺し

腕前鍛ふ竹槍訓練

那覇在郷軍人分会では現戦局に対応、国民の中核体たる在郷軍人の蹶起を要望し、□[ママ、以下同じ]郷滅敵の忠誠心の下絶□堅塁の布陣を固め郷土沖縄を盤石の皇楯たらしめようと、在郷軍人の闘魂、闘技に一層の磨きをかけ襲ひかゝる一兵をも余さじと猛訓練を行ふことになつた、各職域に対し最良の闘技たる竹槍刺突訓練を強要したが、既に検事局、裁判所、専売局では各員が出勤時間を1時間早め烈帛の気合頼母しく女子事務員も加はり逞しい腕前を見せてゐる、いざ白兵戦となれば竹槍は敵撃滅の最優位の武器であり軽いから縦横無尽に突きまくることが出来るわけだ、各自は最も多くの敵を突き殺すためにも刺突術上達に猛訓練を積まねばならぬと翁長分会長はその徹底を期している、各職域毎に郷軍査閲を次の日割で行ふ。

▷22日 内政部、経済部、食料営団

▷23日 郵便局、税務署、裁判所、検事局

▷24日 配電会社、市役所、繊維会社、専売局

その他、この日の沖縄新報には、県食糧配給課が北部疎開者のための食糧確保に乗り出すといった記事や、県が食料営団と協力し非常食のデンプンの生産を奨励するといった記事が見える。

釜井航空参謀の転出

なお、この日、前年9月に第32軍航空参謀に補職された釜井耕輝航中佐が沖縄から転出する。

釜井航空参謀は「飛行場づくりの名人」といわれたほどの人物で、第32軍は釜井参謀の指揮で沖縄での飛行場建設を進めたが、米軍上陸直前、飛行場の防衛は不可能として飛行場を破壊、放棄する。しかし、米軍上陸後より、この飛行場の防衛・奪回をめぐり、第32軍と大本営の意見が食い違い、軍の作戦方針は動揺を続ける。

また飛行場建設といえば軍ばかりではなく多くの住民が動員され、建設作業にあたった。このこともあらためて取り上げることになる。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『伊江村史』下巻

・『那覇市史』資料篇 第2巻中の2

トップ画像

慶良間諸島で米軍が接収した海上挺進戦隊の特攻艇:沖縄県公文書館【写真番号108-15-4】