近代戦の基礎基本、第一次世界大戦~火力の質量と突破~

1.昔Great Warっていう戦争があったんですけど

近代戦の基礎基本が完成したのはどの戦争か?と問われた場合、それはその人が考える『近代戦』の形によって異なると思います。

エアランドバトルを信奉している人ならば『湾岸戦争』と答えるでしょうし、治安戦を重視する人ならば『アフガニスタン戦争』と答えるでしょう。

しかし私は近代戦の形が完成したのは第一次世界大戦、Great Warだと考えています。

世界史的に見ると現在の欧州が出来上がったのは第一次世界大戦の結果と言えますし、第二次世界大戦は欧州に限ってみれば『第一次世界大戦 round2』と解釈する事だって出来ます。

欧州人にとってみれば第一次世界大戦は現在の世界を形作った戦争とさえ言えるそうです。

私は軍事についても同じことが言えると考えております。

現在、軍は様々な要素の発展を競争していますが、それらの殆どは第一次世界大戦で出揃っていました。C4ISRだってそうですし、近代的指揮所だってそうです。

その他に大量破壊兵器も、戦車も、航空機も、殆どの要素は第一次世界大戦の泥濘の中で要求され、そして完成されました。

今回のお話はそれについてのお話です。ゆっくりしていってね!

2.塹壕と機関銃と榴散弾 ~泥濘を添えて~

『火力の質量』について、知っておこう

近代戦とは何か?と聞かれた時、皆さんは何と答えるでしょうか、私は『火力の質量で勝負が決まる戦闘の形態』と答えます。

第一次世界大戦より前から、この『火力の質量』が戦闘の決着を左右するという傾向はありましたが、それが不可逆的かつ圧倒的になったのがこの第一次世界大戦だと考えられます。

ここで言う火力の質とは、的確な時空間に対して適切な火力を投射する事が出来るかを言い、火力の量とはどれだけの火力を投射出来るかを言います。

つまり『火力の質量』とは『的確な時空間に対して、どれだけ大量の火力を投射できるか』という概念であるのです。

現代で問題となっているC4ISRやデータリンク、FCSなんかは、火力の質量の内『質』を向上させる為の努力と言えるでしょう。

何故『時』空間かというとコレは簡単で、適切な時間と座標に対して火力を発揮できなければ、敵は移動し、或いは防護して火力の有効性を著しく損なうからです。

さて、人を殺傷する為に軍隊が用いる道具、一般には兵器とか言ったりしますが、このうち敵に所望する火力を投射する道具を要素ごとに分解していくと、破壊体、発射体、運搬体、運用体に分ける事が出来ます。

簡単に戦車について考えてみると、破壊体は砲弾や機銃弾、発射体は主砲や機関銃、運搬体は車体、運用体はFCSとなります。これを踏まえた上で、第一次世界大戦について見ていきましょう。

第一次世界大戦では何が起こったのか

まず第一次世界大戦はサラエボ事件でおっ始まった訳ですが、開戦劈頭では機動戦が行われました。

意外かもしれませんが、塹壕戦に陥ったのは双方の運動が停滞し、お互いを迂回しようとして囲碁宜しく塹壕が地形か国境にブチ当たるまで掘りまくってからになります。

基本的に兵隊というのは穴掘りを嫌がります。これには但し書きがあって、『砲火に晒された事が無い場合』というモノが付きます。

第一次世界大戦で何があったのかというと、端的に『火力の質量が飛躍的に向上した陣地防御力に対し、機動力と突破力が圧倒的に不足していた』という状態で戦争に突入した結果、あのような戦闘形態が発生し、それを打破する為の手段として考案されたのが今の近代戦という事では無いか? というのが今回のお話の本題です。

駐退機っていう装置の話

駐退機とは砲の反動を吸収する道具です。

複座機と併せて駐退複座機なんかと呼ばれたりしますが、コレを使った結果として何が出来るようになったかと言うと『単位時間あたりの火力の質量がべらぼうに向上した』という事になります。

もう少し具体的な話をしましょう。

駐退機は反動を吸収する事で、砲の諸元を維持する事が出来ます。

それ以前の砲は砲弾を撃ち出した反作用を、勢いよく転がることによって吸収しており、一発一発照準して再度諸元を付与してやる必要がありました。

しかし駐退機が登場した事によって砲の諸元を維持したまま何発も砲弾を発射できるようになりました。

この結果として砲が発揮する『火力の質量』がべらぼうに向上したのです。

敵部隊の移動なんて砲を数ミル動かしてやれば簡単に追従出来る訳で、これによって敵火砲の射程内では常時砲弾をバコバコ浴びせられるという事になりました。

間接照準射撃と効力射

そして駐退機が実用化した事により、今までは曲芸的な運用だった間接照準射撃というのがより一般的になり、更に効力射もまた『火力の質量のべらぼうな向上』にあやかる事になりました。

間接照準射撃とは簡単に言うと『砲手から直接見えない目標を、前進している観測者が指示して射撃する』というモノです。

これの何が良いかと言うと、地形や地平線を無視して、火砲の性能を目一杯発揮できるのです。

ご存知でしたか? 今我々が住んでいるのはスーパーフラットでは無いのです。

つまり地球表面はグッチャグチャのワッチャワチャであり、直線が数十キロ引けるところなんてほぼ無いのです。

しかし机上の空論というのはどの分野にも言えることで、各種要素を勘案して弾道を計算し、完璧な諸元を算出して砲弾を撃ち出しても、目標とズレてしまう事が良くあります。

これを修正する為に修正射を行い、有効と判断される諸元が出た場合にはその諸元目掛けて全力で撃ち込む『効力射』を行うのですが、駐退機の登場以前は『全ての局面に於いて』砲弾を発射する度に勢いよく後ろに転がっていってました。そして照準は再度やり直しです。クソ面倒くさいですね。

しかし駐退機が登場した事で、砲兵は指揮所からの指示で砲を僅かに動かし、再装填して発射、修正して発射、効力射の命令が来たら急いで発射という事をするだけで良くなりました。やったね。

具体的な話を細かい所まで並べて文字数を稼ぐ気はないので、具体的な大砲の名前とかはご自身で調べて頂きたいのですが、駐退機を搭載した砲の登場というのはこのような効果を砲兵隊にもたらした訳です。

そして当時、砲弾の中に散弾を詰め、時限信管で上空からばら撒くことによって人馬の殺傷能力を向上させた榴散弾という悪趣味な砲弾が大々的に使われ始めた為、各国は鉄製ヘルメットの配備を強いられたなんて事情も一応申し添えておきましょう。

※余談ですが実戦運用されて暫くした後、単純な榴弾の曳火射撃(空中で砲弾が炸裂する射撃)によってもほぼ期待する効果が得られると判明した為、高コストな榴散弾は殆ど使われなくなりました。まぁ第一次世界大戦以降、砲兵は人馬に対して空中から金属小片/球を空中から撒き散らして効率的に殺傷するようになったと理解していただければ十分です。

一旦砲について要素ごとに整理すると、破壊体は榴散弾(曳火射撃)、発射体は駐退機の登場によってその能力が飛躍的に向上したと理解できます。しかし運搬体は以前から大して進歩しておらず、運用体も同様でした。

機関銃(実用的な側防火器)

さて、機関銃の定義をATFや警察庁なんかに求めるときっと皆様の脳裏をバンプファイアストックやグロックスイッチが頭をよぎる事になると思うので一旦置いておいて、ここでは簡単に『諸元を維持したまま自動で連射が可能な銃』とします。

ここで特に問題にしたいのは重機関銃です。陣地防御用のクソ重い奴ですね。

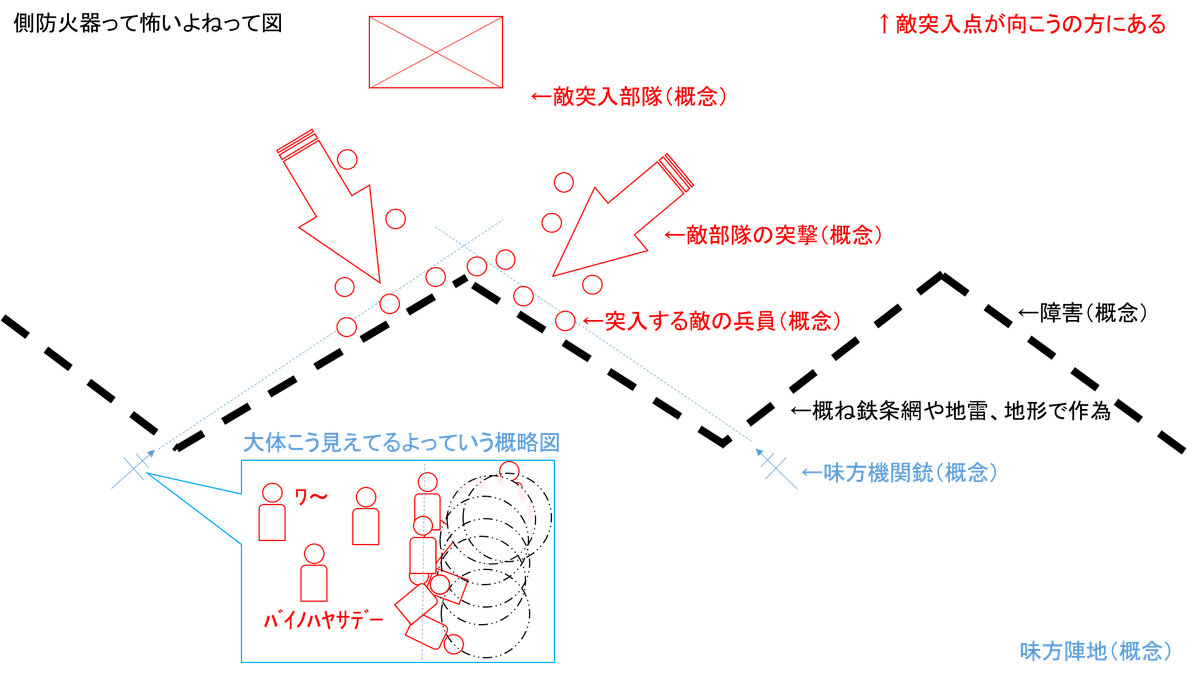

数百発を連射して敵兵を薙ぎ倒す事が出来るコレは『側防火器』としての活用が有名です。簡単に図に起こすと……

要するに『地形とか鉄条網とかで作為した障害に一列に並んだ敵を、横からバリバリ撃ちまくって突撃を容易に破砕できるようになった』という事です。

さよなら、全ての密集隊形戦術(但し警察を除く)

これらの要素が混合した結果、人類はティペラリーを惜しみつつピカデリーに別れを告げると同時に、木から降りてマンモス相手に組織的戦闘を行ってから猛威を振るい続けてきた密集隊形戦術にもさよならを言わなければならなくなりました。

だって死ぬもん。※

※但し警察では火力の質量では無く頭数と根性で勝敗が決するようなロマン溢れる警備活動をやらなければならないため、密集隊形戦術がバリバリで現役です。催涙ガス・放水・大盾という警視庁究極の方程式はきっとコレからも現役であり続けるでしょう。多分。でもアメポリとかだと『警察の軍隊化』が進行してるからそのうち火力戦闘始めるかもしれない。なんの話だっけ。

第一次世界大戦が膠着した原因

さて、これらを整理して見てみると『火砲の射程内ではバカスカ砲弾が降ってきて死ぬ』『敵に突撃しても機関銃で撃たれて死ぬ』という圧倒的な『死』が軍隊に突きつけられた訳です。

そして戦闘が一旦膠着すると、お互いが敵部隊を効力射すべく火砲が火を吹き始めるので、お互いが塹壕を掘って砲撃をやり過ごすしか無くなる訳ですね。はい、塹壕戦の完成です。お疲れ様でした^^;

さて、陣地を突破しようとした時、以前は密集隊形で突っ込み、白兵戦を以て敵を圧倒撃滅し陣地を確保、更に戦果を拡張するというのが一般的な形でした。勿論ココでは戦場の華、騎兵が敵部隊を追撃し、或いは陣地を突破する為にその重要な役割を果たしていました。

ここで榴散弾の説明を見返してみましょう。

砲弾の中に散弾を詰め、時限信管で上空からばら撒くことによって人馬の殺傷能力を向上させた榴散弾という悪趣味な砲弾

あかんやん。

そう、今まで突破の局面に於いて重要な役割を果たしていた騎兵は陣地火力の質量が向上した事により、容易に撃破されるようになってしまったのです。勿論榴散弾の他、機関銃でも撃破される上、騎兵部隊が入るような塹壕は上空に対して大きく暴露している為、砲弾が飛び込んできたら一巻の終わりです。どうしよう。

いや暫くどうしようも無かったので歩兵で突撃して屍の山を築き、なんとか陣地を奪取するしか無かったんですが……

こうして各国は『火力の質量が飛躍的に向上した陣地防御力に対し、機動力と突破力が圧倒的に不足していた』という問題に対しての対策を考える事になります。

3.いのぢがも゛っだい゛な゛い゛!゛

高級資源、人命

問題は人命が砲弾や毒ガスよりトータルで見ると高い事でした。

だって機関銃に撃たれて死んでなければ、働いて工業製品を生産したり、家庭を持って人口を生産したりが出来た訳です。いのぢがも゛っだい゛な゛い゛!゛

ここで問題になるのは『ぢゃあどうやって突破したら良いんだよ💢』という問題です。

国家としては総力戦に突入している以上、相手を打ち負かさなければ待っているのは破滅です。

そこで様々な施策が試みられる事になりました。

毒ガス撒こうぜ!害虫駆除みたいに!

まずドイツぢんが最初に思いついたのは化学兵器の投入です。

塩素ガスに始まりホスゲンやマスタードガスが投入されるようになり、その形態もボンベから風任せに放出するのでは無く、砲弾に詰めて的確に撃ち込むようになる……と洗練されていきました。

しかし化学兵器は防護装備で無効化が可能で、取り扱いの難しさに加えて両軍で対応が進むようになるとその有効性は減ずるようになり、戦局に決定的影響を与えるには及びませんでした。

戦車……いや『TANK』です。

そしてイギリスの海軍将校は『陸上戦艦』としての戦車を考えました。

これは当時実用化されていた履帯式トラクターを装甲化して砲を載せ『陸上戦艦』にすれば塹壕を踏破出来るのではというアイデアに基づくもので、チャーチル海軍大臣が認可した事によって具現化しました。

ここで再度榴散弾の説明に登場してもらいましょう。

砲弾の中に散弾を詰め、時限信管で上空からばら撒くことによって人馬の殺傷能力を向上させた榴散弾という悪趣味な砲弾

いけるやん。

戦車は『陣地火力の向上』という課題に対しての有効な回答となったのです。(もっとも、まだ未熟だった為決定的影響は与えませんでしたが……)

そして戦車を潰す為には、火砲の直射や近接しての対戦車手榴弾攻撃、その他必要な特別の措置を講ずる必要がありました。

これは『いのぢがも゛っだい゛な゛い゛!゛』という問題に対しても有効な回答となります。即ち、部隊はいのちをより大事に消費する事が出来るのです。やったね。

尚戦車不要論は登場時から常にありました。重いとか実用性が無いとか高いとか。

⊂二二二( ^ω^)二⊃ブーン(レシプロの音)

さて、一旦地上の泥濘と血肉、疫病と毒ガスにまみれた地獄から離れまして空に目を向けると、複葉機が飛び交っています。

一二三🚩🙋🛩️

🏁🙋🛩️三二一

あっ!旗を振りあって挨拶しています!かわいいね!

一二三😡🛩️ 一二三😭🛩️

航空戦が発生してしまいました。あーあ。

第一次世界大戦に於いて、当初航空機は専ら偵察用として用いられていました。

しかし戦争では高いビルからあの上司にモノ落としたらどうなるのかな~Lv.1000位の思考を求められるので、必然的に危害を目的として爆弾や手榴弾を投げ込むようになりました。

こうなると偵察や爆撃の妨害の為に、対航空機戦闘に特化した『戦闘機』や、爆撃に特化した『爆撃機』が必要となり、様々に専門化していきました。

しかし航空機は地上戦に対しては『バフ』や『デバフ』を掛ける以上の存在には今も昔もなれなかった為、戦争の決着を付けるには至りませんでした。(まぁご存知の通り戦争の行方と結末ぐらいは左右するぐらい極端なファクターなんですが……)

また、飛行船を用いた戦略爆撃も行われましたが、大勢に影響を及ぼす事は出来ませんでした。ペイロードがね……。

4.Great warの終わり

国家だって総力戦で息切れするんだよ

Great warの終わりは、結局のところアメリカの参戦と、それに伴うドイツの体力切れで訪れました。

国家の息切れに加えて飢饉、疫病があり、イギリスの海上封鎖も効いてきた結果、海兵が蜂起するまで国内情勢が悪化、警察力はこれを抑えきれず、結局皇帝が退位して停戦を余儀なくされ、ベルサイユ条約という第二次世界大戦への招待状に『ご出席』と書いて返送する羽目になったのです。

Great warが遺したもの

第一次世界大戦は、『火力の質量が飛躍的に向上した陣地防御力に対し、機動力と突破力が圧倒的に不足していた』という問題に対して『機動力と突破力』というソリューションを提供する事が出来たという意味で近代戦の基本が完成した戦争であると考えられます。

今、ウクライナで行われている戦闘でも、機甲戦力が不足している地域では塹壕戦が展開されている事から分かるように、機動力や突破力が不足している場合、いつでも流動的な現代戦は固定的な近代戦へと逆戻りしかねないというのは、頭の片隅に置いておいてもらって良いかと思います。

5.おわりに

ここまで長々とお読み頂きましてありがとうございました。

ご意見、ご質問、苦情、罵倒、反論、指摘その他は全部受け付けておりますので、是非ともTwitterかコメント欄でお知らせ下さい。またリクエストも受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。サラダバー!

鳥貴族は全品360円均一です。本noteのネットミーム成分はプレミアム・モルツとレモンサワーによって担保されています。