中田達也『英単語学習の科学』とてもためになった

これはとても良い本である。

それもそのはず。

TESOL保持者で、日本最強英会話ジムとの呼び声高い「らいおんとひよこ」代表のサラさんが強くおすすめしているからである。

「英単語学習の科学(研究社)」は以前から何度も言ってるけど、

— サラ🌐 「Q&Aサイトから読むアメリカのリアル」発売しました!🇺🇸 (@salah_backpack) September 5, 2021

個人的に英語学習の本で全書籍中おすすめ度No 1かもな本です✏️

超上級者でも語彙学習に終わりはないので、絶対に得るものがある

僕は線引きまくりで3周読みましたが、それくらいおすすめの本📚https://t.co/3doIJmMY2U https://t.co/EAEpiMLsNW pic.twitter.com/BGYb8QdwQR

買わないわけにはいかないよね。

本書には知っていたことも書いてあったし、知らないことも書いてあった。

知らなかったことのうちのいくつかは、けっこう衝撃的な内容だったり、言われてみればそうかもという内容だった。

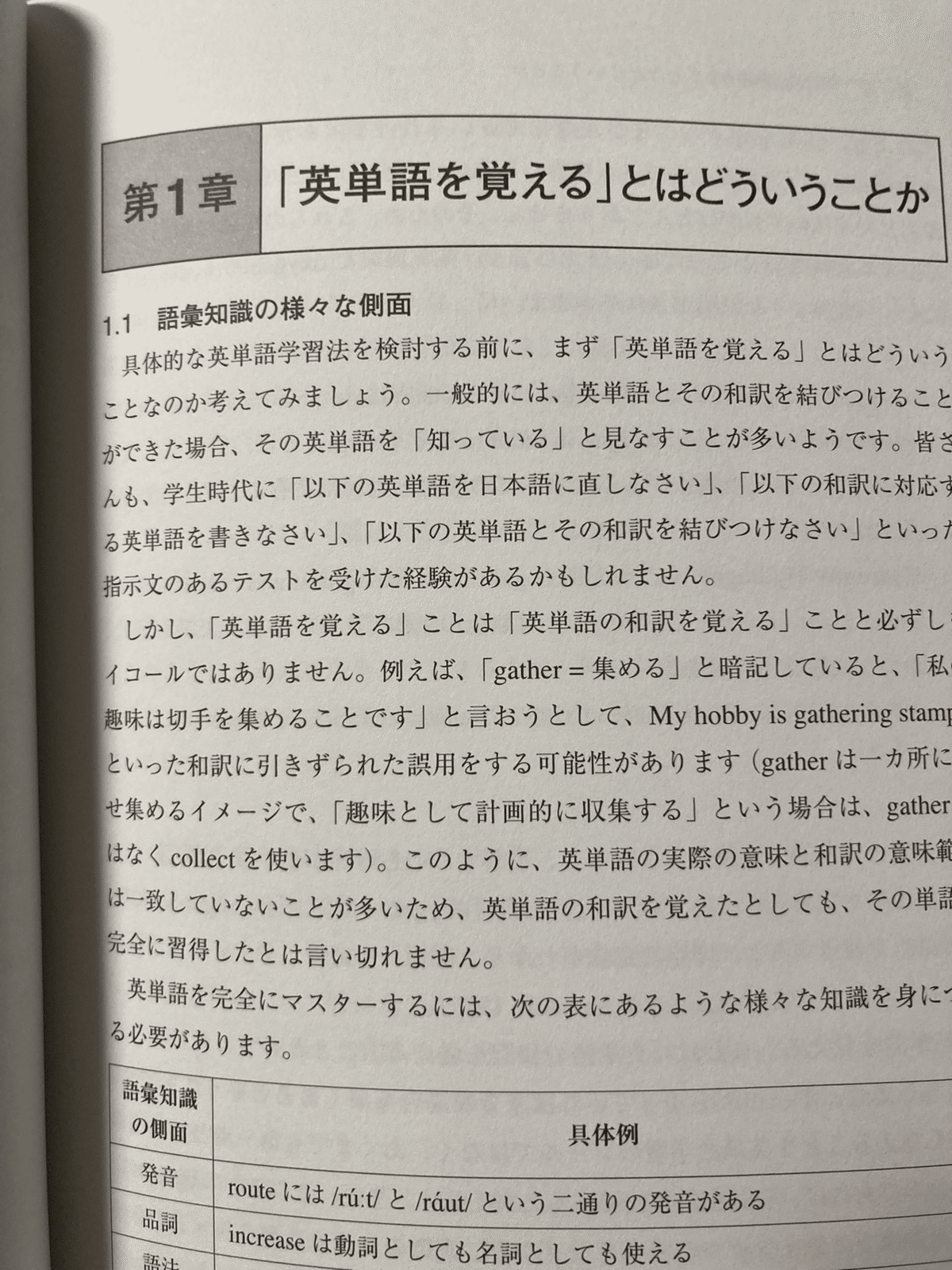

しかしまずなんといっても出だしが最高である。

こういう禅問答みたいな始まり方をする本は、だいたいにおいて良書である。

本書の素晴らしいところは、実験心理学の成果をふんだんに紹介しているだけでなく、引用元を明示し、結果を羅列するだけでなく、研究の限界や結果の解釈についての注意点も述べられていることである。

少し中身を紹介しよう。

1つの単語を覚えるのに、12回出会う必要があるという比較的頑健な研究結果と、そのために必要な読書量が明示されている。それによると3000語レベルであれば、30万語読めば少なくとも12回繰り返されるとのことだ。多読を推奨する人々は100万語嫁というが、根拠のあることなんだね。

多読といえば、単語集などを使って単語をまず覚えべき、いやたくさん読んでいれば覚えられる、という論争がしばしばある。これについても、多読のような付随的学習よりも、(単語を覚えるという観点からは)意図的に単語を覚えようとするほうが効率が良いという研究結果が提示されている。これはちょっと驚きだった。

もちろんこれは多読を否定するものではない。付随的学習には様々な利点があるし、そもそも単語だけを覚えるのはちょっと(単語沼にはまっていなければ)とても退屈である。逆に言うと、多読は効率が悪い、つまりたくさん読まないといけないのだけれど、楽しく続けられるので、長期的には効率が良いとも言える。

もうひとつ興味深かったのは、テスト効果である。単純にインプットするよりも、フラッシュカードなどでテストするほうが効率がいいというよく知られているセオリーだが、これが私が思っていたより大きな効果があるようだ。テスト的なものをもっと日常の学習に取り入れたほうがいいようだ。

次に拡張分散学習。Ankiユーザーにはおなじみの、学習間隔を広げていくというものである。これはあまり意味がないらしい。私もそんな気がしていた。インターバルの開け方によっては効率が落ちるだろう。間隔を開けていくのは、それで空いた時間で新しいことを導入するためであって、それ自体になにか意味があるわけではない。

Semantic clusteringについての議論も興味深い。関連語をまとめて覚えることだが、これは干渉がおこるので弊害が大きいという議論があったらしい。今では否定されているそうだが、そういうことが議論されていたことを知らなかった。

また語呂合わせはいいらしいよ。私は実はオヤジギャグが大好きなのだが、英単語学習においてはなにか邪道な気がして避けていた。これからは積極的に使っていこう。

この他にも、カタカナ語は注意点を守れば有用、単語カードの意味欄は日本語がおすすめなど、目からウロコ落ちまくりであった。

この記事が参加している募集

サポートは執筆活動に使わせていただきます。