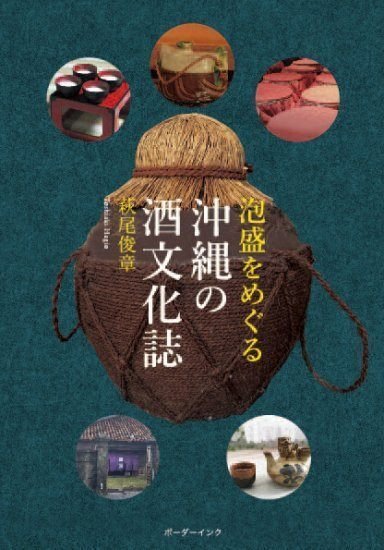

ユネスコ無形文化遺産登録を目指す、沖縄の泡盛をめぐる歴史と文化

現代の「泡盛学」決定版が登場した。琉球王国時代から続いている泡盛の歴史と文化を深く掘り下げるとともに、現在の泡盛酒造所の動向まで網羅した一冊である。

また、泡盛以外の伝統的酒の数々(口かみ酒、神酒、味醂酒、芋酒、クース、花酒)、さらにカクテルやリキュール、ラム酒など新たな味わいについても取り上げている。

私が泡盛について深く調査研究しようと思ったのは、一九九二年の沖縄県立博物館での展示会が契機であった。思えばもうだいぶん以前のことになってしまったが、その後二〇〇四年にボーダーインクから『泡盛の文化誌』を発刊した。泡盛を主とした歴史・文化を紹介した内容で、「泡盛について雑学的な本は数多く出ているが、これほどまでに幅広く奥深い本には初めて出会った。」とか「五〇〇年前の琉球王国にさかのぼるほどの、泡盛の奥深さを感じた。現代のビジネスモデルに生き残っていくしたたかさも感じた。」など好評な意見をいただいてきた。同書は二版・改訂新版と版を重ねてきたが、すでに一定の役割を果たしつつも絶版となっていた。

一方、二〇一三年、専修大学の樋口淳教授(当時)が日本学術振興会の科学研究費助成事業の基盤研究(C)の研究プロジェクト「沖縄民俗遺産の継承と新しい観光力の育成と情報発信」によって運営される沖縄民俗遺産研究所を立ち上げ、私も所員として関わらせていただいた。その研究成果報告の中で、二〇一五年にはインターネット上において「泡盛今昔 泡盛をめぐる社会文化史」というデジタル版を公開し始めていた。

そうしたなか、ボーダーインク代表・池宮紀子さんからは新たな泡盛の本に関する打診があった。「泡盛今昔」はデジタル版であるために、ネットと関わりのない諸氏には目をふれることはないため、書籍としてリニューアルすることも考え、本書の構想がスタートした。当初は新書版としての計画であったが、コロナ禍の中、これまでに発表してきた論考なども加えつつ、書き足しているうちに内容が膨らんでいった。

本書は泡盛にまつわる歴史や文化史的なことがらを記述しつつも、ミキ(神酒)、芋酒や味醂酒、あるいは現代沖縄におけるカクテル、リキュール、ジン、ラム酒なども取り上げた。これらの現代沖縄の酒事情に関する内容については著者の守備範囲を大きく超えるものであるが、なおざりにはできないため、現代の様相は書き留めておきたいとの考えから事象を系統的にまとめておく形で書き綴ってみた。沖縄の様々な酒類に関して触れた書物が少ないため、本書が沖縄の名酒・泡盛をひもときつつ、沖縄の酒にまつわる歴史や文化に親しむきっかけになれば幸いである。

目次

第一章 泡盛の由来と歴史

第二章 泡盛の生産地と酒造所の変遷

第三章 泡盛の周辺

第四章 沖縄の伝統的酒文化

第五章 飲酒習慣と食文化

第六章 現在の泡盛と酒類事情

終章 ユネスコ無形文化遺産と泡盛文化

資料編 泡盛の製造方法/泡盛に関する年表/泡盛酒造所一覧

萩尾俊章(はぎお としあき)

1957年長崎県生まれ(現在 本籍・沖縄県)

琉球大学卒業、筑波大学大学院修了

沖縄県立高校の教諭を経て、沖縄県立博物館の学芸員、沖縄県教育庁文化課文化財班長、沖縄県立博物館・美術館の博物館班長などを経て、教育庁文化財課長で定年退職

現職:沖縄県教育庁文化財課史料編集班・主任専門員(再任用)

【専門】民俗学・社会史

【著作等】『泡盛の文化誌』(ボーダーインク 2004年)、「琉球泡盛の話」『酒販ニュース』(醸造産業新聞社2021年9月~2022年5月)ほか

【その他】沖縄民俗学会会長、琉球料理・泡盛世界遺産登録推進委員会副会長、琉球大学非常勤講師、沖縄国際大学南島文化研究所特別研究員

『泡盛をめぐる沖縄の酒文化誌』萩尾俊章著

定価2,640円(税込)

https://borderink.com/?pid=169980175