授業参観の思い出。

ーーー(昨日、バトンをいただきました。いつもいつも堅苦しい文学のことばっかり書いている者です。たまには息抜きに思い出話をすることをお許しください。気軽にお読みいただければ幸いでございます。

宵待さん、バトンを渡していただきありがとうございました!!)ーーー

その教室は2階にあった。

季節はちょうど春先で、冬将軍の手心の入った生ぬるい風が積もった雪の表面を溶かしていく、そんな季節だった。

窓は閉まっていた。そして、中にいる少年少女らの心はまるで春に似つかわしくなかったらしい。どいつもこいつも暗く湿った顔をしていた。ただ、心の中には一人一人色の違うダイナマイト並みの若々しいエネルギーを持っていた。そのせいか、教室の中はまるで沸騰したお湯が入った鍋の中の如く、吹きこぼれそうな蒸気に満ち満ちていた。

保護者が入ってきた。

一般的な「授業参観」というもののご多分に漏れず、ほとんどが我が子を見に来たお母様方であった。僕の母も来ていた。普段は全く見たことがない真珠のように白くて光る珠を耳たぶからぶら下げながら、チラリ、とこちらをうかがってきた。

恥ずかしいような、ちょっと嬉しいような、そんな気持ちが僕を襲った。ただ、小学4年生男児たるもの、母親に甘えた様子を見せてしまっては沽券に関わる!!そんな謎のプライドが僕の中に渦巻いていた。僕は急いで母親から目をそらし、まるで彼女なんぞいない者として振る舞おうと心に固く決心した。

つまり、僕は非常に幸せな子どもだった。

さて、ついに先生が入ってきた。

授業のお題は、「飼い続けるか、それとも・・・」というものだった。

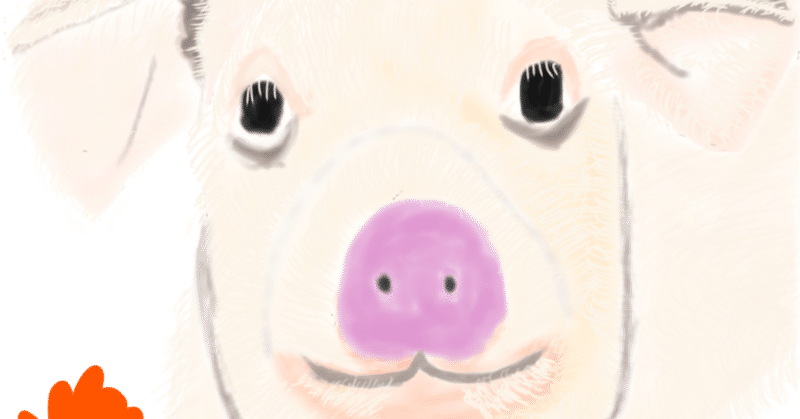

僕たち4年2組は、当時豚を飼っていた。その豚はもともと僕の故郷のとある養豚場から借り受けたもので、「教育」という名目のもと、僕たちの手に引き渡されたのだ。

僕らはその豚たちを、子どもらしくませた愛情で、たいそうかわいがった。で、今日ついに、その豚たちがちょうど出荷されるべき時が来たわけだ。

なんのことはない。毎日人間が水面下で行っていることを、ちょっと子供にもやらせてみた。それだけの話だった。

決まっていた。最初っからすべては決まっていたのである。僕たちがどう泣こうが喚こうが、彼らが屠殺場へ連れていかれることは決まっていた。それでも「大人の事情」とやらで、僕たちは議論の機会を設けられたのである。今まで半年、可愛がって育ててきた動物を自分らで食べるかどうか、その判断を子どもたちがするのはさぞ見ものだろう、というわけだ。

でも、子どもというのは現金なもので、みなそのような事情を分かっていた。残念だが、このまま学校の動物小屋で生きられても仕方がないのだ。僕たちは成長していくだろう。やがてここを卒業するだろう。悲しいには悲しかったが、それでも多数決ではみな「屠殺場へ送る」のほうへと手を挙げたのである。たった一人を除いて。

突如、ある一人の女の子が泣き出した。

「どうして?どうしてなの?どうして食べなきゃいけないの?」

プリキュアのハンカチが湿ってゆく。

先生はこの展開を予期していたのだろう。落ち着いた顔をして、女の子を座らせた。

「たしかに。○○さんの気持ちはよく分かります。一番かわいがってくれたもんね。」先生は言った。

「わ、わたし、もし食べるというなら、もう学校にいかない!」女の子は言った。

後ろの保護者達はこの展開に息を呑んでいた。ハンカチを目に当てているお母様もいた。

ただ、その女の子のお母様は授業参観に来ていなかったみたいだった。

僕たちはその女の子の性格をよく知っていたので、先生と同じくこのような展開を予期していた。勝ち気で、ちょっとませた優しい心をたくさん持つ女の子だった。その女の子の顔にはにきびがあった。春のようなにきびだった。

こういった場合、大人は全く無力だった。先生はただ、「気持ちはわかる。ただ、皆で決めたことだから。」という言葉を繰り返すだけだった。

女の子は泣きじゃくった。冗談抜きで、彼女の流している涙ほど美しいものはなかった。それは本当に他の命を思って流していた涙だった。純粋に、自分とは全く別の何かのために心を震わされ、涙を流す。あれ以来、こんな涙を見たことがない。今考えると、その女の子が愛おしくてならない。大人の社会の中で生きている、授業参観に来ていたお母様方には、なおさら刺さっていたのかもしれない。

彼女はずっと泣き続けた。たったひとりで。下された決断に反抗して。彼女は最後まで自分の意見を曲げなかった。保護者達はただ見つめていた。自分の子どものほうをちらりと見ながら、皆、その女の子の方をじっと見つめていた。

結局、彼女はなだめすかされ、保健室に連れていかれてしまった。屠殺は決定し、プリントが配られた。「今の気持ちを書いてください。」その下には数行の罫線が引かれていた。

「かなしかったです。」僕は書いた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?