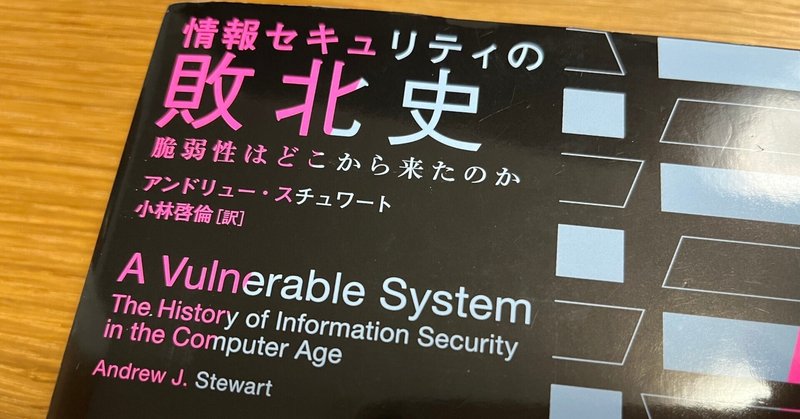

核攻撃にも耐えうる脆弱なインターネットの未来で: 情報セキュリティの敗北史 感想

かならず報いがもたらされるのに、未だ犯罪という災害が残る現代

どちらかが核戦争を起こせば、相手に報復されるため、どちらも核戦争を起こさない──これが「MAD(Mutually Assured Destruction): 相互確証破壊」として知られる理論である。しかしこの均衡が保たれるのは、米国が先制攻撃を受けた後に反撃できる能力を保持している場合に限られる。ソ連のミサイルの第一波で、米国の指揮系統が破壊されてしまうと、反撃できなくなってしまう。バランが解決しようとしていたのは、この問題だった。後に彼は、自分の仕事を「かつてないほど危険な条項に対応するため」に行なったものと表現している。

かつてポール・バランおじさんが夢想した世界。

それはいわば、必ず報いを完遂させるためのシステムだった。

このシステム、すなわち現代のインターネットは核抑止力に現実味を与えるものとなり、事実として核戦争は未だ起きていない。

しかし戦争そのものが止まった気配はどこにもない。

僕たちは、現プーチン政権がウクライナに攻撃を続けていることを知っている。

報いがもたらされているというのに、暴力や脅迫をはじめとする犯罪は、組織によるものから個人によるものまで、未だに繰り返されている。

安全保障という言葉が、ほとんどの人にとって日常になっているというのに。

iPhone やAndroidスマートフォンでインターネットに脳みそ直挿ししている人たちなら、国内ですらネット上でのヘイトスピーチや誹謗中傷と呼ばれる犯罪、すなわち脅迫罪や恐喝罪、名誉毀損罪や侮辱罪が日常茶飯事で行われていることはよく知っているはずだ。

犯罪者として罪を問われる彼らには開示請求とともに裁判を通じて報いがもたらされているというのに、犯罪の数は減少しているはずなのに、いまだそんな犯罪を繰り返す存在は後を絶たない。

核攻撃にも耐えうる脆弱な人的インターネットワークの未来で、我々はしがみつくように生きている。

それで僕はいよいよ考え始めたのは、犯罪とは人間による災害なのではないか、ということだった。犯罪は病のように、永遠に共にあり続けるしかないのかもしれない。

システムへの犯罪の被害者が、被害者に謝罪を求める現状

創造主の真似事をする人間が愚かなら、その被造物であるシステムが愚かでないはずがない。それはいかなる人々も知っているはずだ。

法律だっていつも抜け穴がないわけじゃない。そのせいで詐欺に遭ってしまった人たちがいる。

銀行の振込はたびたび犯罪に使われる。そのせいで大切なものを買えなくなってしまった人たちがいる。

プログラムは犯罪者のつけ込むバグが入り込む。そのせいで大切なものが奪われてしまうケースは後を絶たない。

そういうことがあるたびに、人がどのような反応をしているかというと、大抵の場合システムの運営者を責める。システムの運営者は謝罪会見を開き、責任者たちは頭を下げる。

個人情報保護法をはじめとする経済法によって、運営者には犯罪及び災害に対し対策を行うように求められてはいる。被害者が被害者に謝罪を求める構図は、そうして必要だからと繰り返されている。

報いへの諦観がシステム脆弱性を感情的なものにしている?

なぜ犯罪者はそっちのけになっているのだろうか?

自らに厳しい法を課すことこそが災害を回避し犯罪を不可能にする根源になるのは事実だ。経済法はそのためにあるし、僕ら国民はその有用性を理解して従っている。事実、僕たち民主社会の歩みは、集団飢饉を事実上なくしながら代々継承されてきている。

人を傷つける犯罪者は聞く耳を持たない、言っても仕方ない、というのは一定の真実を含むこともある。そもそも犯罪を行う時点で人の輪に参加することが困難になるほどの社会的弱者となっている事例は多かれ少なかれ存在する。

暴力団や現プーチン政権が更生して僕たちの社会に再び参加できるとは、僕自身考えづらい。各人の契約と取引こそが民主社会を支えているからだ。恐怖をもたらし、ときに煽って人を支配してきた犯罪者と契約し、取引したいと考えることは僕自身どうしても難しい。だから契約と取引を二度としないと宣言すれば終わりだと人は考えているのかもしれない。脇が甘いかもしれないが、事実ではある。

だがなによりも、僕たちはどこか諦めている側面があるのではないだろうか。犯罪者をみつけだすことができないのではないかと。仮に見つけ出したとしても、罪に問えないのではないかと。パワハラやセクハラという脅迫や恐喝を繰り返したり、空約束や虚偽申告という詐欺を繰り返す人間すら、注意はされどまったく社会的に排除されない組織にいたことがあるからこそ。こうして虚栄と暴力の支配する組織では、人は違法に無関心になるしかない。

だからインターネットが生まれ、電脳が溢れ、すべてを監視することが理論上可能になったこの未来においてなお、人は未だに報いのもたらすことのできる世界を、信じられずにいる。

だからこそ、僕たちの法への諦観の鏡として、被造物たるシステムの脆弱性への怒りは、感情的なものにしてしまっているのではないだろうか?被造物が怒り出すことがないから、ただ袋叩きにしているだけなのではないだろうか?

非常に網羅されていて鋭い指摘の多いこの本を読んでいる時、安全保障の穴をつくり、非難されがちなプログラマーの僕はどうしてもそんな被害者意識に陥る。僕自身が愚かだからこそ、システムとともに愚かでなくなる道は、みつけられそうにない。

脆弱性を止めるための安全保障《セキュリティ》という苦痛なハムスターホイール

僕を含むプログラマーは他の人々と同様に、いろんなものに頼って暮らしている。電車も使うし、電気も使うし、プログラムを書くためのパソコンだって買って使っている。ソフトウェアだって自分で書いたもの以外のほうが圧倒的に多い。noteもまた、当然だが僕自身の書いたプログラムではない。

だからこそ、攻撃の温床となる脆弱性を予測することは事実上不可能だ。

僕の知っている分野にほど近いソフトウェアとかであれば、どのバージョンはこういった脆弱性が出るからこう対策しよう、とかはわかるし、ほぼ毎日そういう情報を浴びながら暮らしている。

脆弱性の知識から、ソフトウェアへの理解が進む事例もかなり多い。だからこそ犯罪者の回顧録や映画をみて、彼らが入り込めない、あるいは報いをもたらすシステムを構想している。

けれど、システムの範囲を超えたら途端に僕は無力だ。

たとえば人が監禁され、包丁をつきつけられて脅迫されてしまえば、どんなシステムに格納された秘匿情報でも漏洩してしまう。僕がどれだけソフトウェアの脆弱性対策をしたとしても、情報漏洩も、あげく犯罪も、止めることはできないのだ。

けれど、現代においてはそうした犯罪を無視した安全保障の俗語が溢れている。

セキュリティ対策を行うとうそぶくコンサルやシステムなどの広告が目に付く。ハッキングやセキュリティ研究者なるものの話もこの本に出てくる。彼らの食いぶちは、MicrosoftのようにExcelやWindowsをつくることではなく、それらが攻撃されると恐怖を煽ることにある。そうとしか、どうしてもみえない。

「主任設計者が明かすF-2戦闘機開発」や「次期戦闘機開発をいかに成功させるか」、「液体ロケットの構造システム設計」においても、安全保障を理由に日米政府間協定などによって戦闘機やロケットのだいたいの技術情報は非開示となっていることが書かれている。アメリカと約束したなら当然、日本でも非開示にしないといけない情報がわんさか出てしまう。

例えば、F-2は日米合同のプロジェクトになったものの、アメリカとの契約によって試験データをもらえないから自分達でまた実験しないといけなかったとか、デジタル飛行制御は日本でまた自作しないといけないとか、そういった経済的非合理さが当然の世界となっている。OSSの豊かなコンピュータ世界が実在するというのに、地球の裏側でやられたであろう同じような実験を、この国で繰り返している。

そうした賽の河原のごとき安全保障の努力を鼻で笑うかのように、ソ連は核兵器をつくるに至ってしまっている。そして北朝鮮はICBMというロケット技術そのものを完成させ、それを喧伝している。中国にはF-35かF-22に似た戦闘機が、どういうわけかつくられている。

そしてそれらを継承した恐怖政治屋の彼らは、僕らにそれをちらつかせ、僕らはその脅迫や暴力に屈しないために国として軍事予算をまた引き上げないといけなくなっている。恐怖政治屋の国の罪なき人々と同じくらい、税金をまた高めに払うことになるのだろう。

ぜんぶ、犯罪者達が悪い。けれど、犯罪者を止める方法がない以上、苦痛の伴うこの安全保障というハムスターホイールを走り続けるしかない。しょうもない俗語は止めることは当然としても、結果はさして変わり映えしない。

本質的に、これは犯罪という人間による災害との戦いなのだ。

犯罪という災害の減災のためにできることは、犯罪によってなお壊れない世界をつくりあげること

平和というものはまだ見当たらない。毎日だれかが、犯罪の被害を被っている。結局犯罪を止めるには犯罪者に必ず報いをもたらし、隔離し、恐怖政治を無力化し続けるしかない。そのために行政と協力していく必要がある。

ひとりでも多く捕まえる。

ひとりでも多く裁判にかける。

ひとりでも多く罪を償わせる。

ただ、経済活動を担う僕たちには、まだやるべきことがある。

かつてポール・バランおじさんが夢想した世界、インターネットが現実にある以上、それと同じように、いかなる災害が起きたとしても経済活動を止められることがないようにすること、そして、報いをもたらせる機構を、行政を、全員で保持し続けることだ。

それは犯罪者や恐怖政治屋の目的と意志を挫く究極のゴールだ。そのとき犯罪者も恐怖政治屋も、ひとりずつ武器を置き、自らを罰し、契約と取引のテーブルにつくしかなくなるだろう。

犯罪を含む災害においてなお壊れないシステムをつくりあげるのは、誰もが知る通り苦痛の伴う仕事だ。

けれど僕はがんばろうと思う。

自らシステムを作り直し続けながら証明して、不可能ではないと宣言することが、いまのプログラマーな僕に、みんなが求めることなのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?