Perfect Daysというファンタジー

以前から気になっていた映画。

用事のついでに、ちょうど2時間ほど時間が空いていたので、マンハッタンのAMCで観てきた。

3月頭、金曜夜の上映で、席は半分弱の埋まり具合。

観客に日本の方はそれほどいなかったと思う。

観終わった後の充実感とは裏腹に、この映画に対するレビューは賛否両論で、なかなか自分の中で消化するのに多少時間が掛かった。

このモヤモヤの正体を自分なりに記したいと思う。

行き着いたのが、「こんなふうに生きていけたなら」というキャッチコピーへの違和感だった。

自分が鑑賞中に思い出していたのは、大学を卒業して上京した頃の週末だった。

就職して、初めて1人で自由に使えるお金を持った。

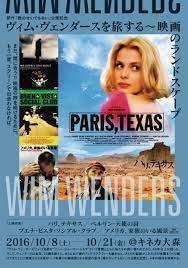

あまり贅沢な暮らしをしていた訳ではないが、初めての東京、古本屋や中古レコード屋を巡って、部屋でひとりレコードに針を落としたり、就寝前まで本を読む。それこそ、ルー・リードの中古レコードも、ヴィム・ヴェンダースについて書かれた本も買ったし、ヴェンダース特集の2本立ても観たりした。

たまに自転車に乗って、隣街のお気に入りのお店で食事をする。同じように1人で食事を楽しむ年配の人々を観察する。

人々の動きを眺めながら、ふとした変化に心を動かされる。

監督がVelevetsの大ファンだというの知ったきっかけ。

仕事でもそれなりに悩んだり、戸惑ったり、挫けたことはあったけど、大きな責任を持たされたわけでもなく、プライベートにおいても、今のように養う家族もいた訳でも無い。すぐ近くに友人もいない。

孤独といえば孤独。

それでも自分にとって、あの時期はとても有意義で充実した日々だった。

一方で、家族や社会に対して、何らかの繋がりと責任を果たす必要がある今がどうかというと、仕事や育児はトラブルの連続で、決められたルーティンなんてそうそうないし、残念ながら変化はもっとドラスティックで、否応なく巻き込まれる。

日常の中でささやかな幸せに目を向けるゆとりや余裕を楽しむことはなかなか出来ない。

ただ、そうした代償として、また違った形の見返りを得ている。

誰かとコミュニケーションを取ることは傷ついたり、不毛なこともあるけど、子供の成長だったり、仕事での達成感だったり、思いもしないような感動も得られる。

だから、あの頃に戻りたいかというと、少なくとも今すぐではない。

むしろ、その日が来るまで、自分の中のやりたい事リストは大事にとっておきたい。

そんな自分からすると、俗世から離れた場所で、自分の世界と、そのルーティンを守る平山の日常は浮世離れしている。

魅力的だけど、何かを失うことになるから、簡単には真似出来ない。

彼自身も姪のニコにこう語っている。

「この世界は、本当は沢山の世界がある。

つながっているように見えても、つながっていない世界がある。

僕のいる世界は、ニコのママのいる世界と違う」

いや、実際にこういう生活をしている人はいるだろうし、それで生活が成り立っている人はいるだろうけど、一部を除けば、きっとそこには葛藤なのか、または諦念があり、何かを犠牲にしていたり、優先順位で折り合いをつけているのではと思う。

強者が総取りするような世の中(そんな世の中にキャッチアップするのに必死で疲弊する人達も沢山いる)において、こういった選択もあってしかるべきだと思う。

貧しい生活を強いられている人には響かない、社会批判性が無いという意見はもっとも。

平山には選択の自由があったはずだからだ。

そのため、本作が作品賞として、映画賞を受賞するようであれば、確かに違和感はある。

自分もこの映画の製作に至るまでに、社会的な弱者が排除されたという経緯は心に留めておきたいし、トイレプロジェクトの功罪を認識しつつも、切り分けて考えたいなと思う。

そうした制作の過程等により、監督や演者までも見るに値しないと、バッサリと切り捨てられるのは、あまりにも勿体無いというのが自分の意見。

なぜなら、東京の失われつつある街並みや公共文化、市井の人々の様子や繋がりを丁寧に、美しく、時にノスタルジックに描かれていて、それに心を動かされたのは事実だから。(外の視点からの日本という点では、Lost in Translationを想起した。)

こういった作品を許容することが出来ない切迫した日本の社会に対して、ただそれが現実的な反応だと思うのもよく分かるので、そこに寂しさを感じる。

社会のネガティブな側面や、そうさせるに至った彼が抱える過去や闇は、この映画では必要以上に描かれない。焦点はあくまでミクロな世界観だ。

だから、「こんなふうに生きていけたなら」というのは、

あくまでソフトな側面(彼自身の仕事や生活への向き合い方)に対しての共感であり、ハードな側面(彼の仕事や、生活環境そのもの、その原因を生んでいる社会)には共感しづらい。

申し訳ないけど、「本当にそう思う?」と疑問が残ってしまう。

たまに訪れる偶然を慈しむPerfect Day、そんな日々の積み重ねはあっても、完璧な日々の連続なんて空想だと思うから。

平山も、家族との関係や距離感においては、Perfectになりえないことを自覚していて、自分が距離を取った過去の決断の報いを受けている。

それはまるで、Lou Reedの歌うPerfect Dayの終わりのリフレインのようだし、エンディングでNina Simoneが力強く歌い上げるFeeling Good と、役所広司の表情に繋がるのではと感じた。

結論として、「こんなふうに生きていけたなら」というキャッチコピーを言葉通りに受け取るのは僕にとっては少し乱暴で、

この世界には、幾重にも生き方もあって、どんな生き方にも光と闇があるということ。

木漏れ日のように、不意に光が差すこともあれば、影同士が重なることもあるということ。

こんな風に解釈したら、作品を素直に、心の動きに合わせて受け入れることが出来た。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?