ビジネスモデル講義03:ビジネスモデルと経営戦略

前回の記事でも紹介したように、ビジネスモデルは、経営戦略を策定するためのベースとなるものであると同時に、経営戦略を実際のビジネスプロセスへと結びつける橋渡し役を果たすものである。

ここでは、ビジネスモデルと経営戦略の関係について見ていこう。

1. 経営戦略の歴史的展開

まず、三谷宏治『経営戦略全史』をもとに、経営戦略の歴史的展開を整理する。

まず、経営戦略はその起源を(1)テイラーの科学的管理法、(2)メイヨーの人間関係論的管理法にたどることができる。その後の経営戦略の流れも、大きく定量的な大テイラー主義と、定性的な大メイヨー主義が、お互いに絡み合いながら進んでいくことになる。(そしてビジネスモデル・キャンバスは、そのふたつの流れを受け、統合するような役割を果たすツールとなっている。)

1-1. ポジショニング派

テイラー流の科学的アプローチの流れを受けて戦略論を展開したのが、ポーターのポジショニング論であった。ポーターは、企業を取り巻く業界構造とそこでのポジショニングによって企業の収益性が決定されるとし、5フォース分析や戦略の3類型(コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略)を提示した。ここにあるのは、コストと価値というのはトレードオフであるというミクロ経済的な視点である。

図1『[新版]競争戦略論Ⅰ』

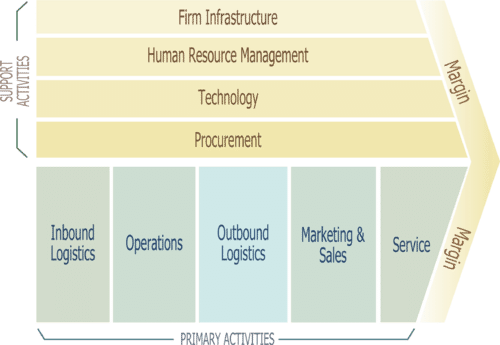

またポーターは、業界構造、ポジショニング以外にその企業のもつ能力(ケイパビリティ)によって収益性が左右されることに目を向け、「バリューチェーン(価値連鎖)」のフレームワークを提示する。どのように価値を生み出すかというプロセスの連鎖としてビジネスシステムを見ていくわけである。しかしポーターにとっては、こうしたケイパビリティもあくまでポジショニング実現の手段に過ぎなかった。

図2 バリューチェーン

ビジネスモデル・キャンバスは、こうしたビジネスをひとつのシステムとして捉えて記述できる。あとでまた触れるが、こうしたポーターの議論は、そのままキャンバスにも統合しやすい。

1-2. ケイパビリティ派

ポジショニング派が権勢を振るうなか、より積極的な意味をケイパビリティに見出そうとするケイパビリティ派が台頭する。その背景のひとつには、日本のメーカーの躍進があった。すでに飽和状態で強い競争相手のいる自動車産業に参入したホンダの躍進を、ポジショニング派は説明できなかったのである。その躍進を支えたのは分析や計画などではなく、直感と創発的な取り組みだった。テイラーから始まる「科学的管理」の限界が見えてきたのである。

そこで復権したのがメイヨーの人間関係論的な議論である。マッキンゼーの7Sには、戦略(Strategy)と構造(Structure)以外の要素が、経営上の重要な要素として組み込まれた。この7つの要素がそれぞれお互いにつながり強化し合うことによって、企業としてのパフォーマンスが高まっていくのだとした。

この7Sを考案したトム・ピーターズは著書『エクセレント・カンパニー』の中で、優良企業の共通点を抽出したが、そこでも企業を支える人の側面を丁寧に取り出し、メイヨー的な人間関係論的な経営戦略を展開した。またPascaleとAthosは、『The art of Japanese management』の中で、このフレームワークを使って松下電器とアメリカ企業を比較し、ハードのS(Strategy、Structure、Systems)ではなく、ソフトのS(Staff、Skills、Style、Shared Value)の違いが業績の違いを生み出しているのだと強調した。

図3 7S

さらにジム・コリンズは、『ビジョナリー・カンパニー2』で、どうすれば凡庸な企業が偉大な企業へと変容できるかという問いに答え、そのひとつにたとえば、「だれをバスに乗せるか 最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」という回答をする。これは、従来、戦略こそが重要であるという競争戦略論に対し真っ向から反論するものであった。こうした流れはさらに、1990年以降のピーター・センゲや野中郁次郎らによる「知識創造」というパラダイムへと引き継がれていく。

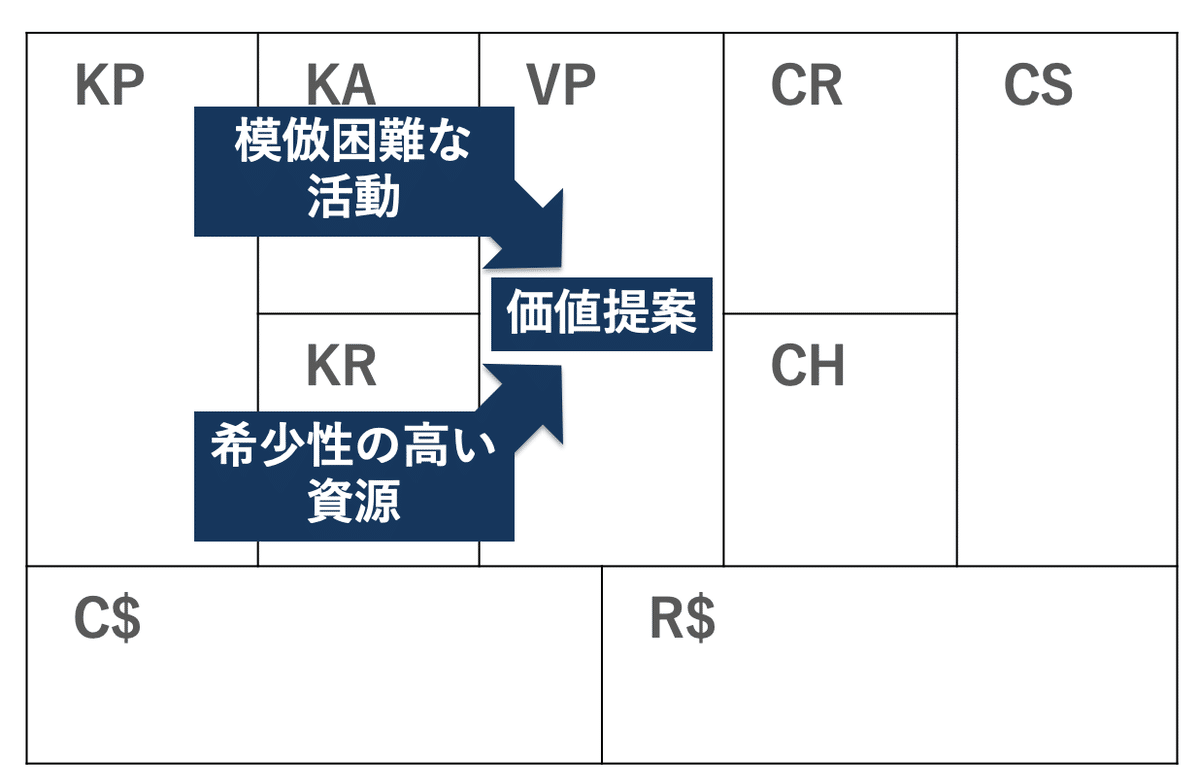

こうしたケイパビリティ派の中核コンセプトとなったのが、J・バーニーの「内部資源論(RBV:Resource-based View)」であった。内部資源を、有形資産だけでなく無形資産、ケイパビリティ(能力)にまで広げ、それらを4つの指標で評価するVRIO分析という手法を打ち出した。VRIOとは、(1)経済的価値(Value)(2)希少性(Rarity)(3)模倣困難性(Inimitability)(4)組織(Organization)の頭文字で、持続的な競争優位の源泉になりうるかどうかを評価した。これが低い資源については、すぐに他社からキャッチアップされ、持続的な競争優位としては有効ではないと考えたのである。

ビジネスモデル・キャンバスの左側、価値を生み出すエンジニアリングのパートは、こうしたケイパビリティ派の議論を踏まえた上で埋めていくとよい。ビジネスモデル・キャンバスの深さも変わってくる。

1-3. クラフティング戦略

このように、経営戦略は大きく、テイラー的な再現性のある科学的アプローチか、メイヨー的な一回性の人間関係論的アプローチに大別される。ビジネスモデル・キャンバスは、前回も触れたように、こうした経営戦略を支える建築的な構造として設計・構築されるものである。そしてそれは、IT技術がそうであったように、ビジネスモデルの変化によって経営戦略も変化を受ける相互依存的な関係である。また、戦略を実行するレイヤーに対しても同様の関係を持っている。これはすなわち、ビジネスモデルとは経営戦略と事業の実践とを橋渡しするものであると言えるのである。

図4 戦略とビジネスモデル、プロセスの関係

その意味で、ビジネスモデルの議論はミンツバーグの「クラフティング戦略」をベースに考えたほうがよいと筆者は考えている。「戦略がない」と批判されてきた日本企業は実際には、市場とうまく適合しない経営戦略を現場がうまく調整してきたし、そこでの創意工夫がうまく全社的に展開されてきたことを指摘し、これを「クライフティング戦略」と名付けた(ダイナミック戦略としてのH.ミンツバーグ『クラフティング戦略』)。筆者は『ビジネスモデル・ジェネレーション』のあとがきでも触れたが、ビジネスモデル・キャンバスは、経営企画が戦略を立案してトップダウンで実行するタイプのプランニングではなく、経営企画の戦略を現場の実情に合わせて調整・修正してくクライフティングしていくためのツール、共通言語なのである。

この議論はさらに、デビッド J.ティースの「ダイナミック・ケイパビリティ」の議論につながっていく。ケイパビリティを、市場環境などの外部環境の変化に合わせてどのように調整するのかという調整能力(ケイパビリティを生み出すケイパビリティ)を「ダイナミック・ケイパビリティ」と呼んだ。このダイナミック・ケイパビリティは、ここで見てきた経営戦略の流れに、多国籍企業論と垂直統合論とを加えて議論されてきた。多国籍企業が成功・成長するには、新たな競争優位につながるようなケイパビリティの獲得が必要であるし、また企業が垂直統合するにあたっても必要な軽パリティを再編成するようなかたちでの垂直統合がありうるのだとした(「ダイナミック・ケイパビリティとは何か」)。

これはつまり、環境変化に対して競争優位は一時的なものに過ぎず、本質的に環境変化への対応力こそがもっとも重要なケイパビリティだということだ。学習と方向転換というアダプティブ戦略である。それを新規事業開発に適用すれば、プロトタイプ制作により高速に試行錯誤を繰り返し、過ちがあれば柔軟にピボット(方向転換)するリーンスタートアップなどの方法論へとつながっていく。

図5 経営戦略の流れ

こうしたアダプティブな経営戦略を議論するのに、従来の経営戦略レベルでの議論は現場感のない抽象的で空中戦になりやすく、一方、現場での議論では自社のケイパビリティを組み替えるような大胆な議論が立ち上がりにくい。このときに、戦略と実行の間のビジネスモデルというレイヤーが有効になってくるというのが、筆者の見立てである。

それではいよいよ、こうした経営戦略がどのようにビジネスモデルへと接続されるのかをみていこう。

2. ビジネスモデルと経営戦略の連携

ビジネスモデル・キャンバスは、大きく分けて三つの領域に分けられる。(1)価値を顧客に届けるマーケティング領域、(2)価値を生み出すエンジニア領域、(3)事業を持続可能なものとするファイナンス領域、である。

図6 3つの領域

マーケティング領域については、ポーターのポジショニング戦略に応答して描かれる。ビジネスモデルは企業がコントロール可能な要素のみを描いているので、業界構造については記述できないものの、価値提案(Value Proposition)にPositionという言葉が入っているように、顧客が想定している他の選択肢に対するポジショニングが含まれている。ポーターに従えば、ここはコストリーダーシップ戦略か差別化戦略、もしくは集中戦略の三択となる。

一方、バリューチェーンなどで議論されるビジネスプロセスやビジネスシステムは、ビジネスモデル・キャンバスの左側にあるエンジニアリング領域に位置することになる。そこでどのように価値創造しているのかを描く。どのようなパートナーと一緒に、どのようなリソースを使って、どのような活動を行っているか。サプライチェーンも含めた、バリューチェーンの諸要素がここに記入されることになる。

図7 ポーター流経営戦略のビジネスモデル構造

しかし、すでに見てきたように、経営戦略はポジショニング戦略とバリューチェーンの構築だけで説明できるわけではなかった。7Sのフレームワークでは、価値観(Shared Value)といった要素の重要性が指摘され、J・バーニーの内部資源論では組織のケイパビリティ(能力)こそが企業の収益性を左右するのだという議論がなされた。

こうした議論を踏まえれば、左側はバリューチェーンの設計だけでなく、その組織自身が持っている有形無形の資産とケイパビリティが記述されるべきだということになる。内部資源を評価するVRIOフレームワークのうち、特に希少性(Rarity)と模倣困難性(Inimitability)という言葉をそのまま流用し、「模倣困難な活動」と「希少性の高い資源」でもって価値提案を生み出すという構造を作るよう意識する。

経営戦略の流れを意識しながら要素を入れていくと、ビジネスモデル・キャンバスもその企業独自のロジックを表現できる。

図8 内部資源論とビジネスモデル・キャンバスの連携

2-1. セブンイレブンとローソンのビジネスモデル比較

たとえば、セブンイレブンとローソンのビジネスモデルを比較してみよう。コンビニエンスストアを特徴づけるのは、24時間運営と多店舗展開である。街のいたるところに展開し、利便性を提供する。そのためには、多くの店舗に多様な商品をジャスト・イン・タイムで配送するコンビニの高度な物流システムが欠かせない。

図9 コンビニのビジネスモデル

各コンビニチェーンによって物流システムに小さからぬ違いがあり、それが競争優位にもつながっている。ドミナント出店などの規模の経済に加えて、暗黙的なノウハウの積み重ねが差別化につながっている。ただ、どのコンビニエンスストアも同様に取り組んでいるという意味で、経営戦略を特徴づけるというところまではいかない。あくまでオペレーションが優れたところが勝つという、オペレーショナル・エクセレンスという議論は可能だが、それ以上ではない。

そこからさらに、各コンビニチェーンの経営戦略を描くには、これまで見てきたような経営戦略の流れを踏まえ、特にケイパビリティを意識したビジネスモデル・キャンバスの記述が必要になる。

たとえば、セブンイレブンは、おいしいプライベートブランドによって差別化を図っているが、それはグループ会社やメーカーとのチームMDによる開発体制と、全国各地に設置されている専用工場によって実現されている。いずれも模倣困難であり、希少性の高い資源だと言える。顧客セグメントは絞り込むことなく全方位戦略を取り、ドミナント出店により流通を効率化しつつ「近くて便利」を実現している。広いマスターゲットを設定した差別化戦略を採っているということになる。

一方のローソンは、セブンイレブンと比較した場合、女性、シニアなどにターゲットを絞り込む集中戦略をとっている。それが典型的に現れているのが、店舗フォーマットである。ターゲットに合わせてナチュラルローソン、ローソンストア100、成城石井、ケアローソンなどを使い分けている。セブンイレブンが、頑なにそのフォーマットをひとつに限定しているのとは対照的である。おいしさと健康という価値の実現には店内調理という手段、ケイパビリティによって、他社との差別化を図っている店内調理のような模倣困難な活動を、高度に訓練された店舗スタッフという希少なリソースで実現している。

図10 セブンイレブンとローソンのビジネスモデルの違い

このように、戦略レベルでの議論ができることがわかるだろう。ここからさらに、二社のこれからの戦略を見ていくことも可能だ。セブンイレブンの場合は、あらゆる顧客に対応しようとする全方位戦略の中で、ニッチではない基本ニーズに基づいた商品・サービスを、その規模の経済を活かしながら高度化、高品質化していくという方向に向かっていくことになる。セブン銀行による金融サービスの高度化、nanacoによる決済経済圏の拡張といった総合サービスを志向していくことになる(7Payはケチがついてしまったけれども、基本的な戦略は変わらない)。

一方のローソンは、店内調理というオペレーションの充実という方向に向かうことになる。介護関係のサポートを行うケアローソンなど、より高度なサービスを店舗のケイパビリティを高めることによって実現するというかたちを取る。その際、自社だけで行うのではなく、薬局と連携して薬剤師を配置したり、郵便局と連携して郵便・配送サービスを充実させたりといった、同じような流通業とも組みながらケイパビリティの拡張を行っている。

逆に言えば、経営戦略についての知見が十分でない場合、あくまで事業プロセスを図式化しただけで終わってしまう可能性があるのである。

2-2. ピクト図解とビジネスモデル・キャンバスの違い

ビジネスモデルを表現するツールのひとつに、ピクト図解がある。ピクト図解とは、ヒト、モノ、カネという3種類のエレメント、エレメントをつなぐ2種類のコネクタ、さらに3つのオプションを使って、ビジネス上の3W1Hを記述していくツールである。このピクト図解とビジネスモデル・キャンバスの違いを見ていくと、ここまで議論してきた内容がより一層、理解しやすくなるのではないかと思う。

たとえば、同じAppleのビジネスモデルであっても、ビジネスモデル・キャンバスとピクト図解とでは、ずいぶん見え方も変わる(図11)。ビジネスモデル・キャンバスは俯瞰的であり、ピクト図解は取引プロセスの時間的な流れが意識される表現になっている。

図11 ビジネスモデル・キャンバスとピクト図解

これまでの議論を踏まえて二つの図解の違いを指摘すれば、ビジネスモデル・キャンバスはより経営戦略の記述に向いており、ピクト図解はビジネスプロセスの記述に向いていると言えるだろう。別の言い方をすれば、戦略レベルのビジネスモデル・キャンバスに対して、戦術レベルのピクト図解と言ってもよいだろう。

このふたつのツールは補完的な関係であり、優劣があるものではない。すでに見てきたように、経営戦略と現場のビジネスプロセスを橋渡しするものとしてビジネスモデルを位置づけた場合、どちらの側に近いのかという違いがある。経営戦略について議論するのであれば、ピクト図解はやや詳細すぎるし、内部資源、ケイパビリティの記述ができない。本稿での「ビジネスモデルと経営戦略」を接続して表現するということでいえば、ビジネスモデル・キャンバスを採用すべきだろう。一方、ビジネスモデルを実行する具体的なサービスプロセスを設計するには、ピクト図解は大きな力を発揮するだろう。

小山龍介(株式会社ブルームコンセプト代表取締役/名古屋商科大学大学院ビジネススクール准教授/ビジネスモデル学会プリンシパル)

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。