教員からみたBizWorld #1「そもそも学校現場でアントレプレナーシップはなぜ必要?」

今日は「そもそも学校現場でアントレプレナーシップはなぜ必要?」というテーマでお届けいたします。

ご笑覧いただけると幸いです。

■ そもそもアントレプレナーシップとはなにか?

「アントレプレナーシップ」という言葉をご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、

ここでは僕の独特の見方を紹介いたします。

※より詳しく知りたい方は、以下のChatGPT氏が推してくれた文献を読んでいただけると幸いです。

アントレプレナーシップに関して、以下の3つの重要な文献を紹介します。これらの文献は、起業家精神の理論や実践に関する基本的な知識を提供し、多くの研究者や実務家に影響を与えています。

1. ジョセフ・シュンペーター『経済発展の理論』(The Theory of Economic Development, 1911年)

この本では、シュンペーターは経済発展の過程において起業家の役割を強調し、彼らが技術革新を通じて新しい製品やサービスを市場に導入することで、経済成長を引き起こすと主張しています。この本は、現代のアントレプレナーシップ研究の基礎となっています。

2. ピーター・ドラッカー『イノベーションと企業家精神』(Innovation and Entrepreneurship, 1985年)

この本では、ドラッカーはイノベーションと起業家精神の関係を詳細に分析し、企業家が持つべきスキルや態度について論じています。また、イノベーションを推進するための実践的な戦略やツールを提案しており、現代の起業家やビジネスリーダーにとって非常に有益なガイドブックです。

3. スティーブ・ブランク『スタートアップ・オーナーのマニュアル』(The Startup Owner's Manual, 2012年)

スティーブ・ブランクとボブ・ドーフが共著したこの本は、現代のスタートアップ企業におけるアントレプレナーシップの実践的な指南書です。彼らは「リーンスタートアップ」のアプローチを提唱し、新しいビジネスを効率的かつ効果的に立ち上げ、成長させるための手法を詳細に解説しています。この本は、起業家や投資家の間で広く認知されており、多くのスタートアップ企業に影響を与えています。

※もしくは、 馬田隆明さんのブログが非常にわかりやすく、おすすめです。

アントレプレナーシップとは何か?を考える際にややこしいのは、色んな方がさまざまな角度で定義づけされていることです。

馬田さんも言及されているように、

「アントレプレナーシップ」を分解すると、

「アントレプレナー」と「シップ」にわかれます。

「アントレプレナー」、つまり、「起業家(企業家)」が宿している「シップ」、つまり「状態」や「性質」ということで、

解釈は多様にならざるを得ないのかなと考えています。

もう一度、ChatGPTに聞いてみると、氏は以下の10項目を挙げてくれました。

アントレプレナーシップ(起業家精神)に関連する重要なキーワードを以下に示します。

1. イノベーション (Innovation) - 新しいアイデアや技術を用いて、価値を生み出すプロセス。

2. リーダーシップ (Leadership) - 人々を導き、組織やチームを目標に向かって進める力。

3. リスク管理 (Risk Management) - 事業のリスクを評価し、軽減または回避するための戦略。

4. ビジネスモデル (Business Model) - 企業が利益を得るための収益の源や構造。

5. マーケティング (Marketing) - 製品やサービスの需要を生み出し、顧客との関係を築く手法。

6. ネットワーキング (Networking) - 他の起業家、投資家、顧客、業界の専門家との関係を構築すること。

7. 資金調達 (Fundraising) - 事業を立ち上げ・拡大するために必要な資金を調達すること。

8. スケーラビリティ (Scalability) - 事業が成長し、需要の増加に適応できる能力。

9. チームビルディング (Team Building) - 効果的なチームを構築し、協力して目標を達成すること。

10. カスタマーサクセス (Customer Success) - 顧客が製品やサービスを最大限活用できるようサポートし、長期的な顧客満足を追求すること。

これらのキーワードは、アントレプレナーシップにおいて成功を収めるために理解し、習得すべき重要な概念を示しています。

それらしい言葉が並んでいるのですが、

もう少し人肌のある言葉で表現できんもんかなと悶々と考えていると、

僕の中ではズバリ、2つの言葉が出てきました。

それが

「0から1を創ること」

そして

「お金・法律・コミュニケーションがもたらす障壁を乗り越え続けるためのあり方」

です。

この2つこそ、アントレプレナーシップを構成する重要な2つの要素だと考えます。

では、なぜこれらが学校現場で広がっていくことが重要なのでしょうか??

「アントレプレナーシップ教育」だけではなく、

そもそも「アントレプレナーシップ」が学校現場に広がって欲しいという話を次に述べたいと思います。

■ アントレプレナーシップと学校教育 その1「0から1を創る」

まずは

「0から1を創ること」

という視点。

これは、何か今までにない商品やサービスを0からつくることを指しているのではありません。

言葉を選ばずに言うと、

「価値を創る」

というものに近いかもしれません。

ん?商品やサービスを0からつくることは価値を創ることとは違うの?

と思われたそこのあなた。

はい。

異なります。

「価値」とは、

物事に内在するだけではなく、

その内在するものを人が見出すことを指します。

ある人にとっては大きな価値のある高級車も、

別の人にとってはただの「豪華だなぁ」と思うだけの車です。

つまり、商品やサービスを生み出したところで、

人が価値を見出さなければそこに価値があるわけではないということです。

こういった価値を創ること、を、「0から1を創る」と表現しています。

これは、これまでそこにあった(もしくはなかった)価値を再創造するという意味になります。

この視点で考えた時、

学校教育において「0から1を創る」というのは、

「今までにやっていなかった取組」を行うということもですが、

それ以上に

「今までやっていた取組」を辞めるということも含みます。

例えば、行事。

今の学校教育は長い歴史をかけて多様な取組にがんじがらめになっている印象があります。

既存の取組の「価値」を再解釈しなおすこと。

そのために、

目的について議論しなおし、

本当に必要な取組について精査すること。

この際、自分たちの持っている資源を考慮すること。

「教職員」も「生徒」も幸せではない状態で取組が続いているのは、資源の考慮も、取組の精査もできているとは言えません。年間を通して教職員が過労で体調不良になったり、不満があとを絶たない職場には欠陥があります。

こういった欠陥を改善するような新たなシステムを創ったとする。

それはその学校にとって今までになかった価値を生み出している、つまり「0から1を創る」ことをしています。

そして、こういった現状を改善しようと働きかけることこそ、アントレプレナーシップを発揮することと同義だと僕は考えています。

これは、次の

「お金・法律・コミュニケーションがもたらす障壁を乗り越え続けるためのあり方」

という視点と切り離せません。

■ アントレプレナーシップと学校教育 その2「お金・法律・コミュニケーションがもたらす障壁を乗り越え続けるためのあり方」

さきほどの行事の問題。

既存の取組の「価値」を再解釈しなおすこと。

そのために、

目的について議論しなおし、

本当に必要な取組について精査すること。

この際、自分たちの持っている資源を考慮すること。

と述べましたが、これは簡単なことではありません。

そのためにもっとも重要な「コミュニケーション」が多くの学校現場では形骸化しているからです。つまり、「コミュニケーション」そのものがもはや障壁になっている。

なぜ形骸化しているかというと、一番の要因は「余裕がない」ことだと僕は考えています。国からの要望だけではなく、「子どもたちのためにあんなこともこんなこともしたい」と思うのが我々教員の性。すでに資源がない中で、足し算で「するべきこと」を増やしてきたのが、学校現場といえるでしょう。そして結果的に余裕がなくなってしまい、コミュニケーションが形骸化してしまった。

なぜそうなってしまったのか。ここで、実は「お金」の問題が深くかかわってくるのです。

何かしらの取組をするということは、何かしらの「お金」の流れが存在します。そう、学校現場で最も無視されてきたことが「教職員の人件費」です。

「余裕がない」状態が続き、身体を壊す人も多いというのは、

健全な組織であるはずがない。これは「人件費」に関する「お金」の流れが健全でないことを証明しているのではないか??と僕は考えています。

「お金」の障壁をまったくもって乗り越えられていないということです。

「コミュニケーション」「お金」と続きました。

では「法律」についてはどうでしょうか。

さきほどの問題に対して、現在大きな動きがあります。

それが「給特法」に対する働きかけです。

※「給特法」…

給特法とは,「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の略称である。

一般的に,教員の職務は児童生徒を対象にしているだけに,「これでよい」という到達点がなく,無限な広がりがあるといわれる。したがって,勤務時間内に収まりきれないこともしばしばである。

この法律の第3条には,こうした教員の職務の特殊性をふまえて,公立学校の教員について,時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに,給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を一律に支給することを定めている。

教職員の世界では、残業代は一律にしていくらでも働けるというシステムが出来上がってしまっているんですね。一方で、この法律にはこういった側面もあります。

ただし,教員は時間外に勤務することが通例とならないために,「正規の勤務時間の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務は命じない」ことになっている。時間外勤務を命じ得るのは,生徒の実習,学校行事,教育実習の指導,教職員会議,非常災害等やむを得ない場合のみに限られる。というものがあります。

それでもここにある

「ただし,教員は時間外に勤務することが通例とならない」

ことが形骸化することがもはや通例になってしまっている。

そして多くの教職員が身体や心を壊してしまっている。

これも「法律」の障壁を乗り越えられていないということになります。

ネガティブな話が多くなってしまっています。

ですが、これが今の学校教育の多くの現場の現状なのではないでしょうか。

では、これらを乗り越えるためには、どうすればいいのか。

その解が、「アントレプレナーシップ」なのです。

「法律」を理解し、法律の中で働くこと。

実態にあっていない法律は改定するよう働きかけること。

「お金」の知識を身につけ、お金を動かす意識を持つこと。

どうすればお金を集められるかも考えていかないと、教育格差はどんどん広がります。

そして、「コミュニケーション」を通して、より良い人間関係をつくること。

Well-beingなつながりを学校現場でつくることが、今もっとも必要なことです。

学校教育の現場で、たしかに良き方向に向かって改善を続けながら(0から1を創りながら)組織のメンバーがイキイキと働ける、そして子どもたちがワクワクとした学校生活を過せている現場の管理職、ミドルリーダー、そして若手がいる学校は、法律を理解し、お金の流れが健全で、コミュニケーションが円滑です。

つまり

アントレプレナーシップを発揮している現場では、本当の意味で良き教育が行われている。

だからこそ、アントレプレナーシップそのものが学校現場でどんどんと広がって欲しいと、僕は考えているのです。

■ 本日のまとめ:どうすればアントレプレナーシップが広がるのか?

良きことを維持し、歪みに対してはチームで働きかける。

人のせいにはせず、システム思考を駆使して、より良い構造づくりをする。

こういった現場に根づいているものこそ、アントレプレナーシップです。

では、このアントレプレナーシップが学校現場に広がるためにはどのような手段が考えられるのか。

それが、「アントレプレナーシップ教育を実施する輪を広げる」ことなのだと僕は思うのです。

ここについては、次回のブログでさらに詳しくお話させていただければと思います。

またお会いしましょう!

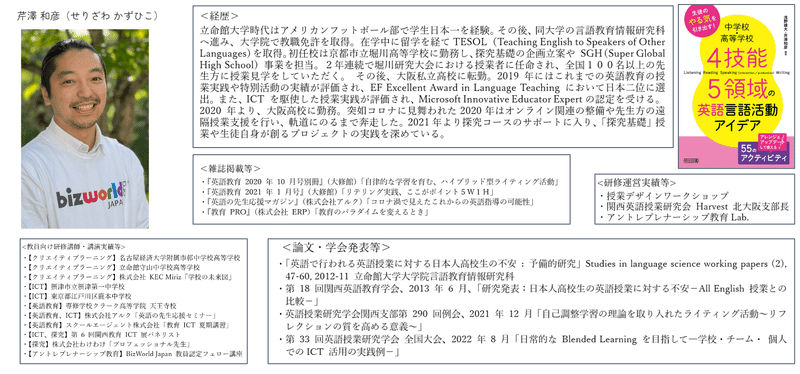

〈ライター〉

芹澤 和彦

私立高校教員

BizWorld認定フェロー兼アドバイザー

Vital Few Business Academy代表

<経歴>

立命館大学時代はアメリカンフットボール部で学生日本一を経験。その後、同大学の言語教育情報研究科へ進み、大学院で教職免許を取得。在学中に留学を経てTESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)を取得。初任校は京都市立堀川高等学校に勤務し、探究基礎の企画立案や SGH(Super Global High School)事業を担当。2年連続で堀川研究大会における授業者に任命され、全国100名以上の先生方に授業見学をしていただく。 その後、大阪私立高校に転勤。2019 年にはこれまでの英語教育の授業実践や特別活動の実績が評価され、EF Excellent Award in Language Teaching において日本二位に選出。また、ICT を駆使した授業実践が評価され、Microsoft Innovative Educator Expertの認定を受ける。2020 年より、大阪高校に勤務。突如コロナに見舞われた2020年はオンライン関連の整備や先生方の遠隔授業支援を行い、軌道にのるまで奔走した。2021年より探究コースのサポートに入り、「探究基礎」授業や生徒自身が創るプロジェクトの実践を深めている。

<BizWorld認定フェローになった想い>

アントレプレナーシップは必ず今目の前の子どもたちを救うチカラになる。

そして未来を、良き未来にする。

だから、日本中の学校現場に広げたい。

そのために、まずはアントレプレナーシップ教育を実現できる教員を増やしたい。

そう思っています。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

アントレプレナーシップ教育は、学校の先生ができる!

それがBizWorld。

このプログラムを実施することを通して、

教員自身が学び、変化し、授業力も高まる。

ご興味がある方はぜひこちらをご覧ください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?