EUと中国~東欧からみる二大国の地政学(Deeper寄稿記事転載)

※2021年6月24日にDeeperに寄稿した下記リンク記事の転載です。

===========

2050年にかけて、環境対策、気候変動対策、データ・AI社会への議論が進む中、注目を集めるのが、欧州連合(EU)と中国だ。大国による国際的な規制の枠組み作りが活発化している。

国際的な枠組みで優位に立つには、各国・各地域との政策協調し、国際会議の場でより大きな影響力を持てるかが重要になる。

4月下旬、コロナ禍のセルビアに一か月滞在した。

EU、中国という両大国に挟まれたバルカン半島に位置するセルビア。旧ユーゴスラヴィア連邦の中核国。人口700万人程度の小国である。

本記事では、大国の狭間に位置するセルビアから見た、欧州連合(EU)・中国の両大国の思惑を紹介したい。

大国に翻弄されて続けてきたバルカン半島

バルカン地域、特に今のセルビアの位置する地帯は、いにしえの時代から大国同士の争いに翻弄されてきた。近代においても、北のオーストリア帝国(ハプスブルグ帝国)と南のオスマン帝国(イスラム帝国)の争いの狭間で揺れた地域である。

二度の世界大戦を経たユーゴスラヴィア時代には、西側(アメリカ・西欧)と東側(ロシア・中国)の狭間に位置した。ユーゴスラヴィア連邦は社会体制を築くも、ソビエト連邦とは距離を置き、東西とは別の第三勢力の中心として国際政治でも重要な役割を担っていた。

初代大統領のチトーの死後、ユーゴスラヴィア連邦は解体。6つの構成共和国はそれぞれ独立した。

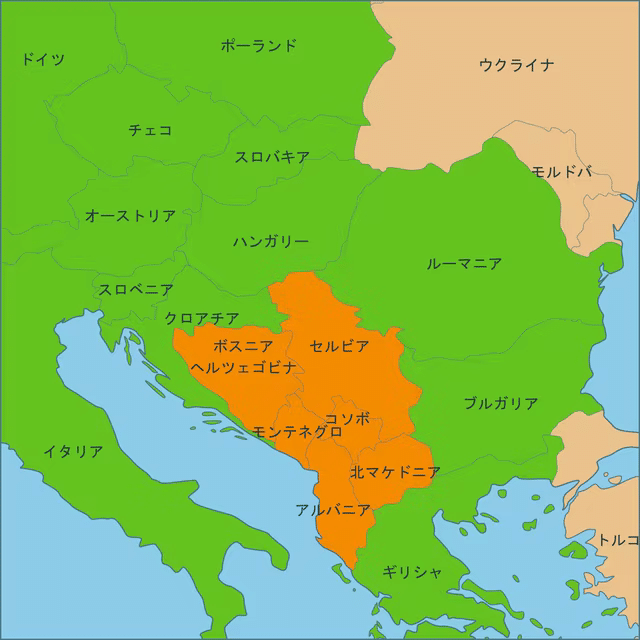

(スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロ、北マケドニア。コソボを含めると7つ。)

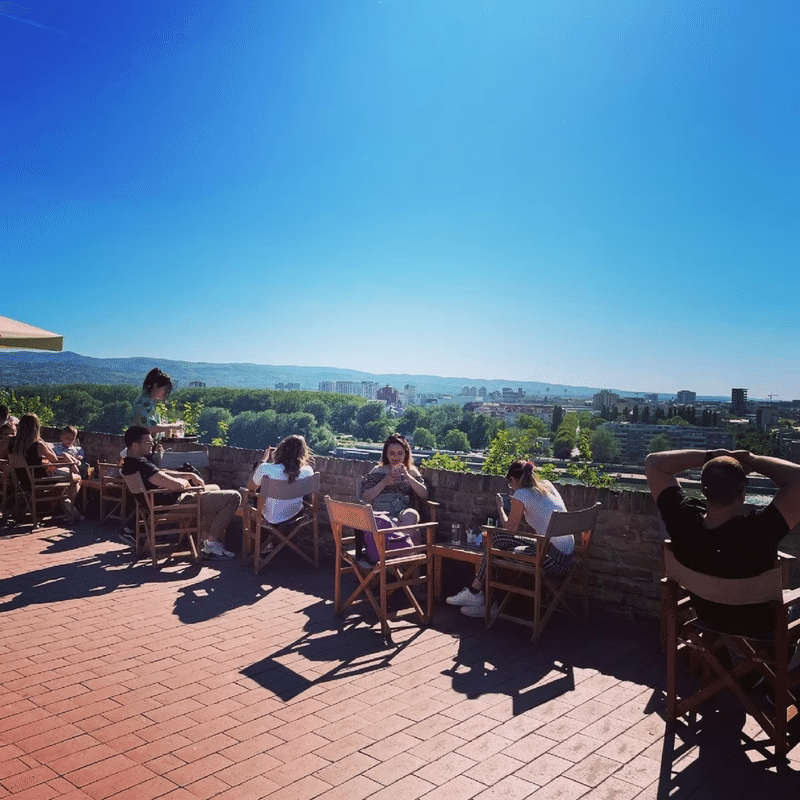

(ベオグラード要塞。ドナウ川を挟んで、オーストリア帝国とオスマントルコが争った場所)

セルビアの八方美人外交

現在のヴチッチ政権においても、EU加盟を標ぼうしEUとも良好な関係を保ちながら、同時に中国・ロシアとも良い関係を保っている。

現ブチッチ政権の評価はまちまちだが、外交面における評価は批判している層も含めて高い。

セルビア外交の特徴は、今回のCOVID-19のワクチン対策にも表れている。いち早くワクチン確保に動き、早い段階でファイザー、アストラゼネカ、シノファーム(中国)、スプートニク(ロシア)と、東西からワクチンを確保した。

今年1月、セルビアは中国製ワクチン、シノファームの欧州最初の受入国となっている。

また、3月にはセルビア国内にシノファーム(中国)およびスプートニク(ロシア)のワクチン製造工場を建設することを発表した。

4月にはCOVAXからもいち早くアストラゼネカ製のワクチンを入手している。

(※COVAXとは、新型コロナウイルスワクチンを共同購入し途上国などに分配する国際的な枠組み。高・中所得国と、ワクチンを自国で購入することができない低所得国の格差を埋める狙いがある。)

素早いワクチン外交の成果もあり、セルビアは世界でも最も早くワクチン接種を開始した国の一つだ。

また、EU加盟を目指し、行財政(債務削減)・司法改革や汚職対策、投資誘致を積極的に行ってきた。FDI(Foreign Direct Investment:企業による海外企業への投資活動)の流入額は、2010年には10億ユーロから、2019年には38億ユーロと4倍近くに伸ばしている。

貿易面においては、欧州・ロシア・米国等への特恵関税制度・FTAによる無関税での貿易が可能だ。

セルビアはEU入りを掲げ、EUからも資金を得つつ、中露からも支援を得るバランス外交を続けている。

EUの思惑~中露の緩衝地帯としての東欧・バルカン半島

EUから見た東欧は、中国・ロシアとの間に位置しており、古くから地政学上の重要地点だ。

旧ユーゴスラヴィア連邦のスロベニア(2004年EU加盟)、クロアチア(2013年EU加盟)を取り込み、その先にあるセルビア・モンテネグロの囲い込みを意識している。

しかし、2007年に加盟したルーマニア、ブルガリアとは少なからず課題(財政健全化など)も抱えており、以前のような積極的な姿勢からは一歩引いている状況だ

➔上記、オレンジ色はEU非加盟国

また、EUは環境・気候変動分野、データプライバシー分野の規制作りでリードしているが、国際社会での影響力を高めるには非EU加盟国との政策協調がカギになる。

EUの強みは、27の加盟国であり、それだけで国際会議では27票分の影響力を持つ。また、これらの施策はEUを抜けた英国も賛同している。

特に英仏は今でも旧植民地諸国への政治的影響力も有している。ここに東欧諸国一帯を取り込むことで、盤石の体制を築く事ができるのだ。

中国の思惑~「17+1」の中核となるバルカン半島

一方、東欧は中国の一帯一路政策においても、重要な地域となる。

中国は2012年、中東欧諸国と中国の協調を示す枠組みとして「16+1」を創設した。(現在は「17+1」になっている) 当初、ドイツは一帯一路に対して好意的な姿勢を示していた。しかし、近年、EU諸国は中国の「16+1」に対して警戒感を示している。(以下記事参照)

一帯一路の初期において、ドイツはこれに概ね好意的な視線を寄せていたと言える。2012年1月から2016年6月までのメディア記事の分析では、一方に中国の地政学的なプロジェクトだとの懸念は存在しながらも、アジアとの鉄道の連結性向上、ユーラシアの経済回廊、アメリカの影響力へのカウンターなどポジティブな描写も多く存在していた。2015年10月に訪中したメルケル首相も一帯一路の長期的な戦略的見通しをたたえ、「EUもその試みの一部となりたい」と述べている。

これは中国と中東欧の16ヵ国の対話・協調を促進するための枠組みであり、年に1度の首脳会合を通じて様々な合意を生み出すものとされているが、この「16+1」には早い時期から懸念も提示されてきた。

その最たるものが「分割統治」への懸念である。

(中略)

すなわち、「16+1」はEU諸国と非EU諸国を横断する枠組みであるため、そこで合意される投資がEUの規制や政策を掘り崩しかねないとの懸念をEU諸国やEU諸機関へ抱かせてきた。これに加えて、政治的観点からも中東欧への中国の浸透はEUの東西の連帯に亀裂を入れるものではとの懸念がある。

また、以下の記事でにおいても、欧州議会が、セルビア内での中国の影響力の高まりに対して懸念を示している状況が読み取れる。

先の記事でも、ハンガリー・セルビアの鉄道を例に取り上げ、欧州議会の懸念を示している。

ひとつの象徴的な合意となったのは、中国とハンガリー、セルビア間で合意されたベオグラードとブダペスト間の鉄道近代化の合意であったが、これも2017年までに既に最初の列車が走行しているはずが、2017年までにはハンガリー側の工事すら始まっていない。その主要な理由は、この工事契約がEUの定める基準を満たしていないのではとして欧州委員会が調査を行っていることにあるとされる。ハンガリー側はそのような調査の存在自体を否定するが、契約の詳細が公表されておらず不透明性の問題が依然として存在している

新たなプロジェクトが成功していないなか、ハンガリーがなぜ中国へ熱意を向けるのか。その要因としてしばしば指摘されるのは政治的なものである。2010年のオルバン政権成立以降、司法やメディアとの関係をめぐりEUとの軋轢を生んできたハンガリーにとって、中国との関係は政治的な梃子となる可能性を持っている。

セルビアはEU加盟を目指し、財政改革が上手くいっており、EU加盟の基準となる対外債務をGDPの6割以下に抑えている一方で、

モンテネグロの対外債務はGDP比の1.5倍に達しており、その中でも中国の高速道路の債務が重くのしかかっている。

改めて上記の地図 を確認したい。

東欧の両側に位置するのが、トルコとイタリアだ。

中国は一帯一路政策の中で、トルコへの影響を強めている。

記事)ウイグル人と民族的に近いトルコはなぜ中国のウイグル弾圧に沈黙しがちか

さらに、アドリア海を挟んだイタリアのミラノにも影響力を強めている。

これらを踏まえると、EUに加盟していないセルビア、モンテネグロ、ボスニア、北マセドニアなどのバルカン半島の国々を押さえる重要性が見えてくる。

(セルビア中西部のBajina Basta。奥側はボスニア国境)

EUの思惑と中国の思惑がぶつかる東欧

これまで東欧諸国のEU加盟に対して積極姿勢を取っていたEUであったが、ここ数年は一歩引いた姿勢を見せていた。ブレキジットで英国が抜けた事、ルーマニア・ブルガリアのEU加盟の課題などが要因と言われている。

しかし、近年の中国の積極的な動きに対して警戒感を強めている。

先月(2021年5月)、セルビアとモンテネグロに対して、EU加盟に対して新たな方針を示した。これまでは加盟に対して厳格な姿勢を取っていたのが、ここで段階的なEU加盟を認める新たな方針を打ち出した。

一方の中国も、この時期、東欧各国との外交で苦戦を強いられている。

中国からの投資が想定と比べて進んでいないことや安全保障の懸念からポーランドやチェコは中国との関係を見直している。一方、強権的な政治姿勢で欧州連合(EU)との関係が悪化するハンガリーは親中姿勢を鮮明にしている。

中国は中東欧を広域経済圏構想「一帯一路」の欧州側の玄関口と位置づけ、影響力拡大を目指してきた。道路や港湾、鉄道網の整備など中国による大規模なインフラ投資計画を打ち出してきたが、実際には計画は思惑通り進んでいない。

エストニアとリトアニアは両国とも中国によるウイグル族への弾圧など人権侵害を問題視しており、距離を置き始めているとの見方が強い。

中国離れのもう一つの原因が安全保障上の懸念だ。

例えば、ハンガリーはEUから親中へ傾く一方、エストニア、リトアニア、ポーランド、チェコなどは少し距離を置き始めている。

これを見ても、EU、中国にとってバルカン半島が地政学上、重要な地域になっていることが分かる。

(首都ベオグラードの開発地域Water Frontあたり)

セルビアのしたたかな思惑

この情勢を踏まえて上で、改めてセルビアの外交を眺めると、彼らの戦略が見えてくる。

セルビア滞在中に情勢に詳しい識者の方々から伺った見方を紹介したい。

『セルビアは焦ってEU入りする必要もないし、EUを離れて中国側に汲み入る必要もない。世界情勢が大きく動くまで今の状態をキープする方が良い。』と考えているのではないか。

EU加盟を目指して国内の基準を整備し、インフラ整備を進めるセルビア。EU基準に向けた取り組みであり、EUも補助金を惜しまない。

同時に、一帯一路の重要拠点として中国の支援も積極的に受けている。特に現政権になり習近平に接近し、親中の姿勢をアピールしている。

昨年、在セルビア中国大使とヴチッチ大統領が一緒にメディアに登壇し、中国アピールをするなど積極的な姿勢を見せている。

現地に長く滞在する方によると、『以前は少なからず嫌中感情を抱く市民も多かった。しかし、現政権のアピールもあり、最近では市民の間でも親中度合も高まっている。』という。

裏付ける例を一つ紹介したい。

セルビア滞在中にお会いした大半の方はワクチン接種を終えていたのだが、どのワクチンを接種したか尋ねると、意外にもシノファームを選択している人が多かった。

ちなみに、セルビアではワクチン申し込みの際に、どのワクチンを希望するか選択することができる。

(ワクチンの集団接種会場になっているエキシビジョン施設、Belgrade Fair。)

一般的には、セルビアのEU加盟の最大の障壁は、コソボ問題の解決にあると言われている。

しかし、経済面だけを鑑みると、セルビアはコソボ経済からほとんど影響を受けておらず、コソボの独立は大きな問題にはならない。(逆にコソボはセルビア経済に大きく依存している。)

そのため数名の識者からは、『セルビアはコソボ問題をEU加盟の時間稼ぎに使っている』と考えている。

つまり、セルビアは『コソボ問題の解決は、国内の世論を纏めるのに時間がかかる。焦らずに待っていてほしい。』とEU側に伝えているのではないか。EU加盟の争点を、民族問題に対する世論の調整にされては、EU側も強く迫れない。

セルビアにとっては、コソボ問題が未解決のままであれば、今後10年のEU・中国の覇権争いに巻き込まれずに、焦らず潮流を見ながらどちらにつくか判断できる。

その間もEU・中国からの資金援助をはじめとした支援を受け続けることができる。

セルビアの渡航を決めた際には、セルビアから欧州連合(EU)と中国の思惑に触れることができるとは思わなかった。

EU域内、中国国内の外にいるからこそ、気づける視点があるのかもしれない。

記事を読んでいただきありがとうございます!サポートしていただけると、より良い記事の励みになります!