エッセイ159.秋深まるレタス

夏になると、庇の深い我が借家の中には、ほとんど陽が射しませんので、水耕栽培が無理になってきます。

外に出すと、大葉やクレソン、ルッコラは葉や茎が固くなりますし、初春のころは屋外でいい感じになるレタス類も、ちょっと暖かくなるとあっというまに虫の食べ放題食堂になることは、今まで何回か愚痴った通りです。25度を越えると、室内でないとぐったりしてしまいます。それを無理して育てようとすると、室内でも日光不足で徒長してへろへろになります。

そういうわけで、陽が午後まで差し込み、外に置いても虫がいなくて、家でもコバエがいなくなる今ごろは、とても短いけれど、水耕栽培には理想的な季節です。

現在の庭では、ミニトマトは、枯れた枝に最後に残った緑の実が、放っておくと赤くなりますし、緑のままで取ってきて、チャツネにしてしまっても良い感じです。当初目指した「ミニトマトは買わない」というのは、2ヶ月ぐらいしか続きませんでしたが、楽しかったのでまたやりたいです。

さて、レタスです。

大きくなるのに時間がかかる割には、普通に本気で食べようとすると、すぐになくなって、あっけないことこの上なし。そこで、生協で別にレタスは買いつつ、お弁当の飾り用とか、インスタ映え用の気張った一皿用に(そこらへんに色気のある自分が嫌・・😅)、時期をずらしていくつも育てています。

私の水耕栽培は、理科の実験ですので、同じものを育てるのに色々やってみています。

上の写真ですが、全て「グリーンリーフレタス」というもので、結球に近い丸い形になるはずですが、やり方が悪いのか、そうなったことはありません。

一番左ですが、エリンギのケースにココピートを直接入れ、指で種を摘んでパラパラ直播きをしました。茶色い培養地には、何がどのぐらいにばら撒けたかわからないので、芽が出てきてびっくりの大混雑になりました。間引きというのがどうしてもできないので、こうなります。育てた時期によるのか、緑が一番濃く、あと、大雑把にやったためか、ルッコラやサニーレタスも混じっています。上からなのでよく見えませんが、結構高さも出てきたので、使うときに小さいハサミでちょこちょこ切りながら収穫しています。一株全部ではなく、一株から一枚だけ、なるべく間がすくように切るので、同じ株からまた葉っぱが出てきて楽しいです。

真ん中ですが、100均のケースです。食器ふせかごなので、ぴったりはまるざるがついていますが、そのざるに不織布のゴミ袋を切った一重のものを載せ、その上にパーライトとハイドロボールを混ぜた培養地を1センチぐらいの高さ(低さ?)になるように敷き詰めます。そこへ、エリンギケースの反省を踏まえて、かなりパラパラに間を開けて蒔きました。今見ると、ほんの10株ほどですが、のびのびとしています。根は、ざると本体の間がほんの1センチぐらいしかありませんので、あまり満々と液肥を満たしません。根っこも少しは空気に触れ流必要があると聞いたからです。で、いつもパーライトとハイドロカボールが湿っているように水やりをしています。白いのと茶色いのと、二種類の砂利状の焼成石を入れたのは、これでアオコがどういう手に出るか、というアオコに対する挑戦状でしたが、やっぱり白いパーライトはしっかり緑に染まりました。これからは使うにしても、表面に出る部分には、パーライトは使わないようにします。

一番右が、いくつかのブログで勉強させてもらった、タッパで育てるやり方です。最初は面倒です。タッパの蓋に、スポンジを入れる穴を切り抜き、アオコ防止のため遮光にアルミホイルをつけます。穴よりも2回り大きいぐらいにスポンジを切り、水を切らさないようにして種を蒔きます。撒いた時期が良かったのか、スポンジ一つに5粒蒔いたのが、全部出ました。

100%の発芽率です。

この辺は、パクチーにも見習って欲しいです。

(パクチーって、寄り目になって、種をていねいに割って、その殻まで剥いてやるのに、発芽率10%。なまけてるんじゃないわよと言いたくなりますね!)

さて、タッパレタス、スポンジから根っこが5センチぐらい飛び出した頃、水から液肥に切り替えましたが、無精をしてタッパ本体にホイルを巻いていませんので、蓋を持ち上げるとうっすら、アオコが発生しています。でも、大したことはないです。

それよりも、一度作ればずっと使えるタッパ栽培、これからじわじわ増やしていこうと思いました。

最近始めたのが、カップ・イン・カップ栽培。

いろいろ失敗したり、扱いにくかった経験から、少しずつ考えて行って、今のところこれでやってみたいという気持ちになっています。

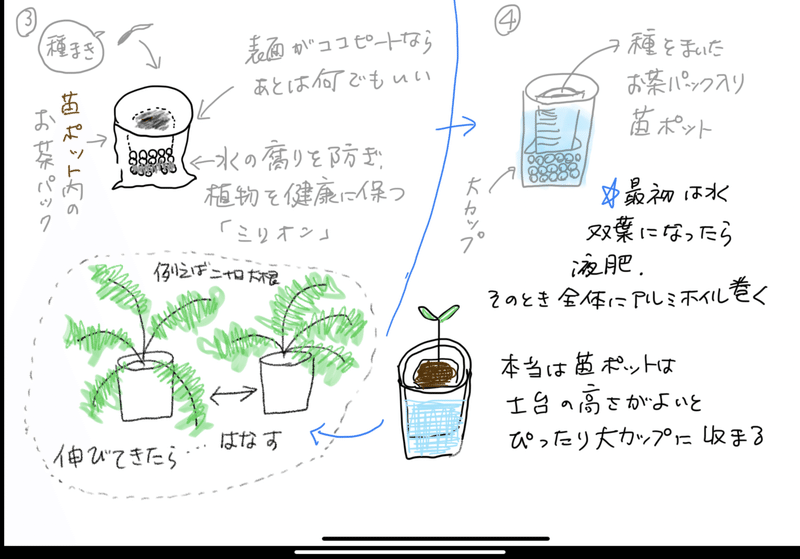

①100均の苗ポットの両端をまず切ります。それはハサミで楽らく、チョッキンと1発です。

今まで、プラカップにカッターをふるって苦労していたのが嘘のようです。

②お茶パックを苗ポットに入れ、二つの角を苗ポットの穴から引っ張り出します。

③その中に、ココピート・ハイドロボール・ミリオンを混ぜて詰め、表面だけココピートを5mmぐらい敷き詰めます。

④発芽した種をココピートに埋まるぐらいに入れます。

⑤一回り大きいカップに培養地材料を、下から5センチぐらい入れ、その上に種まきした苗カップを載せ、水を満たします。種が出るまではいつも苗ポットの上までしっとり湿っているように気をつけています。

⑥双葉が出て、ある程度しっかりしたら(根っこの長さはチェックできないので、ここで)、大カップの水を捨て、ホイルでカップをくるみ、小カップを戻して液肥を満たします。

これをやったわけは、

・アオコ対策がしやすい。

・催根をした種をまけば100%無駄なく育つ(間引き、混み合いを避けられる)

・葉っぱが伸びるものであっても、

トレイを増やしてカップごと位置をずらせる。

トレイは置き台であり、ぬるぬるになったトレイを洗うということがない。

・上記と同じですが、場所を移すときに楽。

・植え替えや終了時に、培養地に使ったものが飛び散りにくくて楽。

・表面に水が出ないので、コバエの季節にも発生が抑えられそう。

以上のようなことがあります。

考えてみたら、コロナ以前は、帰省する時期が決まってから、その前に収穫できるようにしたり、帰ってきてから そのときに蒔きどきのものだけ蒔くという制限がありましたが、今は旅行もできませんので、家で野菜を作るのは楽です。

でも、楽でなくていいので、帰省ができる世の中に早くなってほしいですね。

そうそう、これから風邪、インフルエンザの季節、

コロナもどうなるかわかりませんので、気をつけていきましょう。

芽が出ました。

写真撮ろうとしたらコバエが飛び出してきて、むっとしました。

もっと周りにぎっしりハイドロボールを詰めようと思います。

管理が楽そうです。

サポートしていただけたら、踊りながら喜びます。どうぞよろしくお願いいたします。