未来の食の救世主「ムングの慈しみ」

毎年、初夏と秋に一泊二日で濃密なインド体験ができる「インド時間@亀時間」というものをかれこれ10年開催している。アーユルヴェーダの講座やヨガを中心に学び、ベジタリアンの料理を昼、夜、朝と参加者の人たちのために私が作るのである。

梅雨の時期や暑い夏が近づいてくると、消化が気になる方が多い様でアーユルヴェーダの先生はしきりにムングを食べると良いですとよ。と言っていた。確かに私がインドに滞在していた時はひたすらムングを食べていた様な気もする。南インドでの学生時代はあまり食べなかった様な気がするし、私の田舎のグジャラート州に長く滞在していた時は毎日の様に食べていた様な気がする。

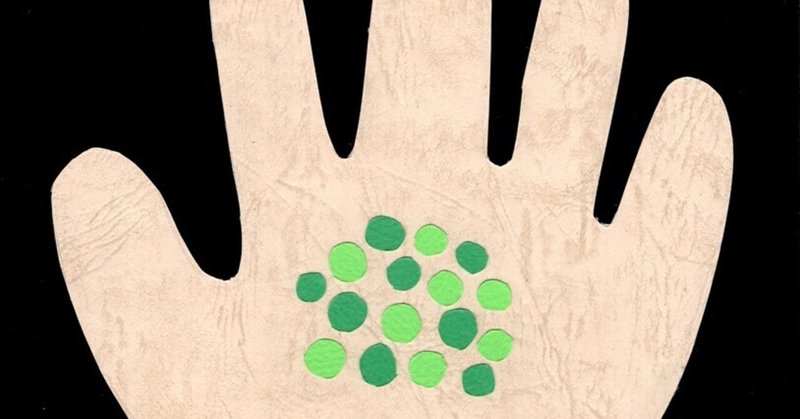

ムングというのはmung、green gram、maashなどと様々な呼び名があるが「緑豆」のことである。パキスタン、西インド、北西インドでは約4,500年前から栽培されていたと言われ4,000年前にはカルナータカ州でも栽培され始められたと言われている。南インド全体には3500年から3000年前に伝わり、2200年前にはタイでも栽培されていたらしい。日本には17世紀ごろに伝わり「もやし」にして沢山の家の食を支えている。

西インドから中国、東南アジア、日本に広がっていったムングは様々な形となりそれぞれの食文化に溶け込んでいった。西インドではムングの皮をむき半分にしたものをペースト状にしてスパイスで風味づけした「ダールタドゥカ」というものが食べられていたり、お米と一緒に煮込んでお粥みたいにした「キチュディ」というものもある。南インドではペーストにしたものを発酵させクレープの様に焼いた「ぺサラドーサ」というものがある。香港ではアイスクリームになっていたり、台湾ではお月見の時に食べられる「ムーンケーキ」に、韓国ではチヂミ、フィリピンではエビや魚などを入れたシチューの様なものが作られているらしい。中東ではお米と一緒に炊き上げたピラフの様な「maash wa ruzz」というものがある。

癖がなく、優しさに溢れている味わいはどこにでも受け入れられ、様々な形に変わっていったのであろう。西インド滞在時は野菜をスパイスで味付けしたサブジとチャパティを食べた後は必ずムングダールを煮込んで作ったダールカレーとお米を食べていた。毎日食べていたが、毎日食べたい味だった様な気がする。

十数年前、インドを一緒に旅した絵描きは最後に食べるならばムングダールのカレーを食べたいといっていた。たまにテレビなどでインド料理が好きといっている人の多くはダールカレーが好きだといっている。

ムングの効能は消化を助けるだけではなく、血中脂肪を下げる、コレステロール値を下げる、抗アレルギー、抗菌、抗癌、食欲増進、肝臓や腎臓の保護などの効用があると言われている。 解熱効果もあり、暑い日に最適である。

栄養が豊富なことから最近では肉の様に加工して流通し始めているとも聞く。

愛と優しさに溢れたムングは未来の食の救世主になるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?