途上国に絵本を寄付する意味

少し前だけど、シャンティ国際ボランティア会のワークショップに参加したときに思ったことの備忘録。

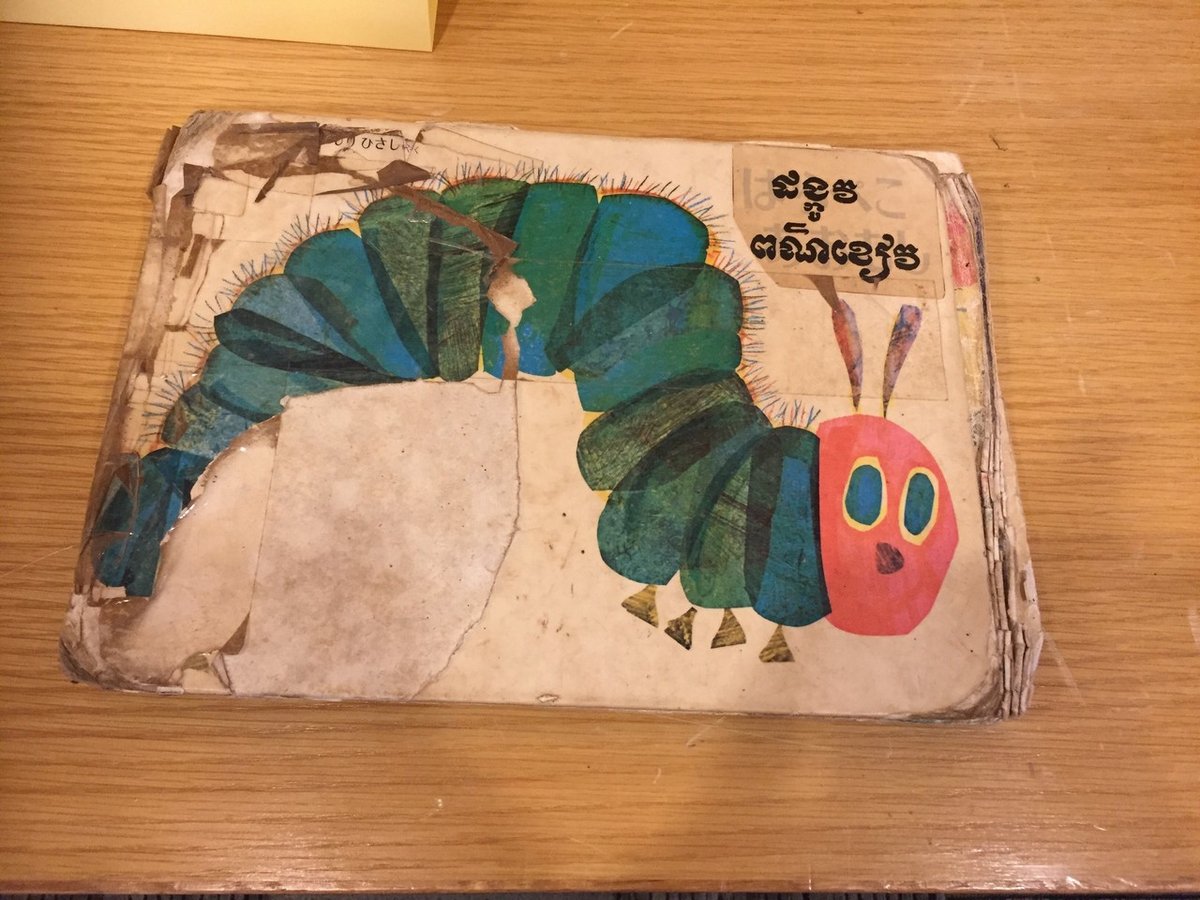

シャンティはアジアの国々を中心に、子どもたちに絵本を贈ったり図書館を作ったりする活動をしている団体。

その日のワークショップは、ビルマとタイ国境にある難民キャンプに届ける絵本にビルマ語の翻訳シールを貼っていく作業。

私が選んだのは「ぐりとぐら」。難しい作業ではないけど、絵にシールが重ならないように、上下を間違えないように、と結構慎重になる。

最後に、「この絵本を作ったのは◯◯です」というシールにビルマ語で自分の名前を書いてペタッと貼って完了。

ピクトグラムみたいなビルマ語のあいうえお表を見ながら、自分の名前を見よう見まねで書いたけど、これが一番むずかしい作業でした^^;

-

ワークショップではシャンティの活動紹介もあり、そこで感じたのが、子どもたちにとって絵本がいかに大切な存在であるかということ。

シャンティが活動しているのは貧しい地域や紛争のある地域なので、絵本を知らない、見たことがないという人も多いのだそう。

物があふれる日本にいると想像もつかないけど…。

お話の中で紹介されたビルマの難民キャンプにいる男の子は、絵本が大好きで、キャンプの中にある絵本の図書館に毎日通ってくるのだそう。

彼の夢は、いつの日かお医者さんになること。

難民キャンプから出ることのできない彼がその夢を叶えることができる可能性はほとんどありません、とシャンティの方は言っていた。

それでも、彼のお気に入りの絵本(ネズミがお医者さんになる絵本)を読んでいるときは、医者になるという夢を描くことができるんです、と。

かなわない夢を見させてあげることに何の意味があるのかと思う人もいるかもしれない。

けど、子どもって本来叶うかかなわないかなんて関係なく、好き勝手に夢をみるものじゃないかなと思う。

大きくなるにつれて現実が見えてきて、夢のサイズも小さくなるのかもしれないけど、子どものうちは何からも制限されることなく好きなだけ壮大な夢を見られる。それが子どもの特権なんじゃないだろうか。

夢すら見ることのできない子どもは、どんな大人になるんだろうか。

もう一人紹介されたのは、ゴミの山でお金になるものを探す仕事をしている小さな女の子。

この子の家族は難民キャンプに入れなかったので、日々の生活費を家族総出で稼がなくてはならない。

生活がかかっているから、大人も子どもも真剣勝負。その女の子も大人のような表情でゴミの山を漁っている。

でも、家に戻った時にシャンティの方が絵本を差し出すと、初めて無邪気な子どもの表情を見せてくれたのだそう。

お母さんいわく、いつも娘のことを大人扱いしていて(生活費の稼ぎ手であって子どもとしての存在ではもはやないということ)、家ではおしゃべりをすることも笑顔を見せることもあまりないのだそう。

だけど映し出された写真には、お母さんと弟と一緒に、その女の子が楽しそうに絵本を眺めている姿があった。

3人ともにこやかな笑顔で、よくある親子の姿に見えるけど、実際はこんなふうに親子としての時間を過ごすことはほとんどないのかもしれない。

でも絵本があることで、こんなふうに子どもらしい姿を見せてくれるんだというのがとても印象的。

-

自分自身が絵本好きなので、シャンティの活動は前々から興味があったんだけど、絵本を寄付するのってどうなんだろう?という疑問がなんとなくあった。

絵本でお腹がいっぱいになるわけでもないし、もっと優先すべきものがあるのにどうして絵本なのかな?と。

その答えがこのワークショップで少しわかった気がする。

絵本は子どもたちのお腹は満たしてくれないけど、心を満たしてくれるものなんだ。

子どもが子どもらしくいられるという当たり前のことすらできない状況で、絵本を読んでいる間だけは、想像力を膨らませたり、なにかに夢中になったり、夢をみたり、希望をもったりすることができる時間。

誰にも邪魔されずに、子どもとしての大事なものが守られる時間なのかも。

束の間でも、それは子どもたちにとって貴重な、幸せな時間なんじゃないだろうか。

もちろん生きていくために食料や医療が最優先であるのは確かなんだけど、そういう心を満たすサポートというのも欠かせないものなんじゃないかと思えた。

絵本が好きになると自然に字も覚えるから、識字率も上がる。それは貧困から抜け出すきっかけにもつながるのだそう。

シャンティの活動は、SDGsのうちの4番目「質の高い教育をみんなに」という目標に当たる。

ちょっと遠く感じていたSDGsだけど、こういう関わり方もあるんだなー。

私が翻訳シールを張った「ぐりとぐら」もそろそろ難民キャンプに着いているはず。

ぐりとぐらの焼くカステラのにおいを想像してわくわくする気持ち、こどもたちも味わってくれてるかな〜と想像して、こちらもわくわくするのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?