【インタビュー】理性的にも感情的にも、戦争に異議を唱える"平和学の体系化"を

ビープロダクションでは、これからの紛争解決学 / 平和学 / コミュニケーション教育のあり方を考えるべく、現在教育現場で実践されている先生方をインタビューし、ご知見・ご経験を発信するという企画を立ち上げました。

今回のインタビューでは「平和的手段による紛争転換を探求する」ことを掲げるトランセンド研究会共同代表の藤田明史さんにご協力いただきました。トランセンド研究会については下記より詳細をご覧いただけます。

藤田さんはノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥング(ペルー・エクアドル紛争などこれまで100以上の国家間、宗教間紛争を調停した経験を持つ)の著書の翻訳者、共著者としても知られています。ガルトゥングとともに平和学の発展に寄与されてきました。

(下の写真は左からガルトゥング、藤田さん。2015年スイスのバーゼルで行われた国際トランセンド総会にて)

【ご参考】下記は藤田さんの翻訳本の最新作です。巻末には編訳者による「解題」が付されています。

ここで、ヨハン・ガルトゥングをご存知でない方のために、ガルトゥング平和学の一部をかいつまんでご説明いたします。下記は、1997-1999年にガルトゥングが立命館国際関係学部で行なった平和学の講義の内容の一部です(出典は『トランセンド研究 ー平和的手段による紛争の転換』)。

1:平和研究の分析手法

平和研究とは、何をどのように分析するものなのか?

この点についてガルトゥングは以下の旨述べています。

「平和研究の分析の基本的単位は紛争であり、その基本的道具は診断・予後・治療(DPT)である。診断とは過去の記述であり、予後とは介入があった場合となかった場合の将来の予測であり、治療とは介入をともなった将来に対する処方箋である。過去の治療というのは、過去に何が可能であったか(仮定法過去)を示すことである。」

2:平和研究の前提

また、平和研究の前提として

- 平和研究にとって、紛争転換に代わる別の選択肢はない

- 紛争当事者(国)に受容可能で持続可能な結果をうるため、平和ワーカーは共感・創造力・非暴力を駆使して、紛争解決に至る途を探求する

ことが挙げられています。では平和研究の分析の基本的単位である紛争(これを転換する以外に選択肢はない)はどのようにして起きるのか。これを考えるために、まずは紛争が起きる舞台である "世界" を考察する必要があります。

3:世界の4区分

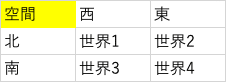

下の図Aは、ガルトゥングによる世界の4区分です。これらは相互に排他的であり、全体を網羅するもの。地理的な境界は下記のように説明されます。

南北区分の境界は、米国・メキシコ間からジブラルタル海峡・地中海・黒海を通り、旧ソ連国境を経て日本に至る。ヨーロッパの東西線の東側には、ロシア・ベラルーシ・ウクライナ・ルーマニア・ブルガリア・トルコおよびそれより以東の地域が入る。アジアの東西は、インドと中国の境界から、中国・ミャンマー・東南アジアの境界を結ぶ線での区分である。

図A

この区分は、(本記事で割愛させていただきますが)国・人種・経済成長・核保有・宗教・選民意識・栄光・トラウマなどの項目ごとに分けられることが図示されており、例えば国ごとに分けると下記の図Bのようになります。

図B

これらの区分は、ある種のジオ・ポリティクスであり、ジオ・エコノミクス(地理経済)、ジオ・ミリタリー(地理軍事)、ジオ・カルチャー(地理文化)からなり、次式が成立する、といいます。

地政学=地理経済+地理軍事+地理文化

決定=報酬的+懲罰的+規範的 力

権力=取引+威嚇+説得

ガルトゥングは、地理文化は「選民意識・栄光・トラウマ症候群によって支配される」といい、さらに遡ると「かつて世界は人種的・文化的に多中心的であった。しかし、この500年間に世界はより一極集中的になった。」と述べ、経済的な観点から考察すれば、世界4における仏教的・儒教的・集団的資本主義と、世界1 におけるユダヤ教的・キリスト教的・個人主義的資本主義との間における競争が起きているといいます。さらにその結果、豊かな対角線(世界1と4)と貧しい対角線(世界2と3)との対立が生じており、いわゆる第3世界と言われる貧困地域は世界2と世界3に存在します。ガルトゥングはこのように世界を4区分した上で、この4区分から発生する6つの関係についても解説しています。

4:トランセンド法

ガルトゥングが説くトランセンド(超越)法は、平和的手段による紛争転換の手法であり、次の手順に基づいて行われるといいます。

(1)紛争の形成を、全ての当事者・全ての目的・全ての論点について明らかにし、明確に表象する。

(2)紛争に重要な利害関係を有する、忘れられた当事者を導き入れる。

(3)全ての当事者と個別に共感に基づく対話を行う。

(4)各紛争ワーカーは1つの紛争当事者に特化しても良い。

(5)こうした対話において、受容可能な目的を全ての当事者の中に見つけ出す。

(6)新たな地平を開くような、忘れられた目的を導入する。

(7)全ての当事者に受容可能な、包括的な目的に到達する。

(8)目標設定を迅速かつ効果的に行う。

(9)そうした目的を念頭に、全ての当事者がなすべき仕事を明確にし、定義するのを助ける。

(10)そうした包括的な目的によって各当事者の諸問題がいかに実現可能であるかを明らかにする。

(11)転換過程が当事者自身によって維持可能となるように、当事者を一つのテーブルにつかせる。

(12)紛争ワーカーは、当該の紛争から撤退する。そして、オンコールで次の紛争にかけつける。

5 :平和学の教育実践

前置きが長くなりましたが、ここからは藤田さんの平和学実践に関するインタビューです。(ビ)はビープロダクション 広報による質問文です。

(ビ)平和教育をどのような授業を通じて実践されていますか。授業の方法や教材、題材について差し支えのない範囲で教えてください。

私は現在、関西の3つの私立大学で平和学(peace studies)およびそれに関連する科目の講義を担当しています。体力的・知力的にこれからどれだけやっていけるかはわかりません。それだけ結構ながくこの仕事を続けています。今のところ、飽きることはありません。

今年(2020年)の前期は病原微生物による感染下において遠隔授業を強いられました。社会科学における1つのディシプリン(専門的にすでに確立された研究分野という意味ではなく、その中で意味のある「学び」と「問い」が成立する開かれた研究領域という意味での「学問」)である(と私が考える)「平和学」を講ずるのに、この機会を利用して、私はむしろ自分の問題意識(ある意味では「偏見」)を明確に出そうと考えました。

このような意図から、第1回目の講義のテーマ「社会科学としての平和学(1)」のサブテーマとして、次のような命題を掲げました。すなわち、「平和研究者もまた戦争に反対することができる」。このやや逆説的な表現によって学生に伝えたかったことは、理性的にも感情的にも戦争に心底から異議を唱えることのできる、そうした平和学の体系化を私は目指しているのだ、ということです。果たしてそれが学生にどこまで理解されたのか? 正直に言ってわかりません。またこのようなやり方が果たして良いのかもわかりません。けれども、こうした命題を自分に課すことによって、ともかく緊張を持続しつつ15回の講義を乗り切ることができたと思います。心身ともに疲れましたが。15回の各テーマは次のようです。講義の内容が大体わかると思います。

『社会科学としての平和学』とは何か(1)(2)

平和とは何か(1)(2)

トランセンド・メソッド(1)(2)(3)

社会科学の歴史から―(1)マルクスの思想 (2)ヴェーバーの思想 (3)ガンディーの思想

芸術(音楽・文学)と平和

科学・技術と平和

平和学の体系化(1)(2)

(ビ)平和教育における授業の評価方法はどのようにしていますか。また学習効果をどのように測っていますか。

主として期末のレポート(A4:2~3枚)または期中での3回の小レポート(A4:1枚/1レポート)で評価しています。学生に好ましい効果があってほしいと祈るだけです。

(ビ)平和教育における学習効果を高めるために、どのような工夫をされていますか。これまでに方法を変更されたことやそれによる変化などがあれば教えてください。

私の話はどうしてもかなり抽象的になるので、通常の講義では内容に関連する映像を補助的に使うようにしています。ずっと以前に自分の関心から購入した映像が思いがけなく役立つことがあります。

(ビ)平和教育を行う上で、課題や不便に感じられることがあれば教えてください。

ともかくこうした講義の機会が与えられていることに私は感謝しています。

(ビ)平和教育に携わるようになられた理由、個人的な動機や原体験を差し支えのない範囲で教えてください。また、平和教育に対する想いや、今後実現したいことなど、未来への展望についてもお聞かせください。

私は、阪神・淡路大震災のあった1995年以後、politics of second chances(「試練を第2のチャンスしてとして立ち向かう姿勢」Anthony Giddens の著書 "Beyond Left and Right”(1994)『左右を超えて』に出てくる言葉。)に従って「第二の人生」を歩んでいます。

それまでは大学(経済学部)を出てかなりの期間サラリーマンをしていました(鉄鋼会社の事務屋)。大震災を契機に1995年3月に退社し、同年4月から立命館大学大学院(国際関係研究科)に社会人として入学し、安斎育郎教授のゼミで社会科学の観点から「核」の問題(核兵器と原発)を研究しました。同時に(私にとってたまたま)客員教授として来ていたヨハン・ガルトゥングに遭遇し、彼の研究助手を務めることを通じて平和学にも関心をもち、現在は「社会科学としての平和学」の体系化をライフワークとするに至っています。

(ビ)ガルトゥングと遭遇された時のことや、ガルトゥング平和学のどのような点に惹かれたのかについて、もう少し教えていただけますか。

私は1997-99年の各秋学期(9-12月)にガルトゥングの立命館大学国際関係学部における講義のTA(ティーチング・アシスタント)を務めました。講義は英語で行われ、私の仕事は指定された資料を準備することと、講義の後、その内容に関して質問することでした。そのため私は必死になって彼の話を聴きました。

さらに、正規の講義とは別に、当初は毎週1回、ガルトゥング主催のインフォーマル・セミナーが開かれました。ここでの私の役割は、テーマの決定、報告者の選定、それに司会でした。結構しんどい仕事でした。一度、やはり立命館大学の客員教授として来ていた加藤周一をセミナーに招待したことがありました。セミナー終了後の少人数での夕食会に私も参加しましたが、それまでのその日の仕事で疲れ果てていたこともあり、ガルトゥングと加藤周一の対談の内容に全くついていくことができず、自分の能力に関して身の程がはっきりと自覚され、ひどくみじめな思いをしたことを憶えています。

いまに至るも私にとってガルトゥング平和学はとても新鮮です。当初はその特異な発想に違和感をさえ覚えましたが、徐々にその精緻な体系が見えてくると、かえってその特異な魅力にとらえられたのです。

ガルトゥング平和学を通じて平和学そのものに出会ったように私は感じています。今後、残された時間に「平和学基礎論」といった150頁ぐらいの本が書ければと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?