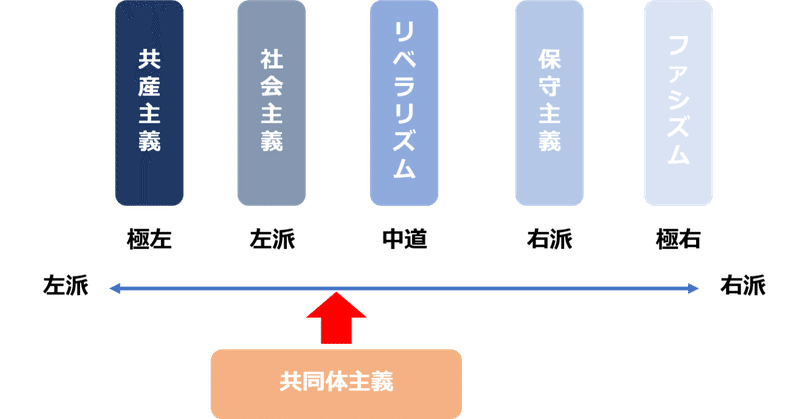

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】コミュニタリアニズム

「コミュニタリアニズム(共同体主義)とは、人間は共同体の中で他者からの影響を受けつつ人格形成を行うとともに共通善(道徳)の何たるかを学ぶ存在であることを強調する立場である。」(『社会学事典』より)

「「リベラル-コミュニタリアン論争」自由で自律した人間を前提に普遍的な正義の基準を考えるロールズらのリベラリズムに対して、サンデルらコミュニタリアニズムが、そのような普遍的な基準は人間の個別的な生の実感に合わない。」(『社会学事典』より)

「社会学事典」日本社会学会社会学事典刊行委員会(編)

マイケル・サンデル教授は、「民主政の不満」で、

「民主政の不満―公共哲学を求めるアメリカ〈上〉手続き的共和国の憲法」マイケル・J. サンデル(著)金原恭子/小林正弥(監訳)千葉大学人文社会科学研究科公共哲学センター(訳)

「民主政の不満―公共哲学を求めるアメリカ〈下〉手続き的共和国の憲法」マイケル・J. サンデル(著)小林正弥(訳)

「負荷のある自我」像(価値の文脈に埋め込まれていないがゆえに自由で自律的に選択できるというカント的人間像)を基礎に、自らの理想社会を描くべく、アメリカの憲法論争史を素材にして、

「アメリカ憲法理論史 その基底にあるもの」ブルース・アッカマン(著)川岸令和/木下 智史/阪口正二郎/谷澤正嗣(監修, 翻訳)Bruce Ackerman(編)

「アメリカ憲法 第2版」樋口範雄(著)

コミュニタリアニズム的共和主義という価値理念を、明確に打ち出している。

サンデルが擁護する解釈伝統は、橋本努さんに依れば、大きくわけて、以下の5つがあるとされており、

第一に、良心の自由にかかわる各人の信仰は、自由な意思に基づくものではなく、自由に選ぶことができない確信の問題であり、その確信は、市民的美徳を滋養することができるという主張。

第二に、ポルノグラフィーは、女性に対する集団的な名誉毀損や、共同体の道徳的水準の低下をまねくという理由で、禁止しうるという主張。

第三に、妊娠中絶に反対する立法は、たとえ憲法で認められないとしても、各州の法律に任せて実現可能にすべき、という主張。

第四に、同性愛者の結びつきは、婚姻と同様に神聖で相互貞節を特徴とする場合には、人間の重要な善を実現するものとして認めるべき、という主張。

そして、最後に、離婚した場合の扶養料は、離婚後に女性が経済的に自立しなくても、一人で子供を育てられる水準に引き上げるべき、との発想である。

以下の伝統に根ざしているようである。

「共和主義の伝統は、「特定の紐帯と愛着とを通して、公民性を滋養する」ことが必要だと考える。そしてその場合の「特定の紐帯と愛着」を、コミュニタリアンは「家庭、近隣、労働組合、改革運動、そして地方政府」のような共同体に期待している」(『民主政の不満』上巻、149頁)

さて、これからの世界が、どの様な方向に向かうのか、未だに不透明な世界情勢ではあるが、コミュニタリアニズムの観点から、将来世代に対する企業の責任といった立場からの研究も進んでおり、例えば、将来世代を、

「現代世代が亡くなった後にこの世に生を受ける人々」

と仮定してみると、現在から100年以上後に、この世に生を受ける人々のみ将来世代になってしまうことになるため、ビジネスというコンテクストにおいて考えた場合、前述の仮定では不十分となってしまう。

このため、子供や孫といった近い将来世代、すなわち、次世代に対する責任も重要な関心ごとであることから、将来世代について考えるなら、次世代及び将来生まれるであろう、遠い世代の両方の人々が含まれているものとした方が妥当であると考えられる。

そうなると、現代世代が、将来世代に対して、責任を負う根拠として、地球権を提唱する立場が出てきて、ミュニタリアニズム以外の規範的理論に基づいた企業の将来世代への責任を論じる必要があるだろうと推定される。

【参考図書①】

「テイラーのコミュニタリアニズム」中野剛充(著)

「「経済成長」の起源 豊かな国、停滞する国、貧しい国」マーク・コヤマ/ジャレド・ルービン(著)秋山勝(訳)

「経済政策で人は死ぬか? 公衆衛生学から見た不況対策」デヴィッド・スタックラー/サンジェイ・バス(著)橘明美/臼井美子(訳)

【参考記事】

【参考資料】

【関連記事】

【選書探訪:有難い本より、面白い本の方が、有難い本だと思う。】「集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険」仲正昌樹(著)(NHKブックス)

https://note.com/bax36410/n/ne6c2e038cf5f

今日の政治体制は、近代政治哲学が構想したものである。

【参考図書②】

「近代政治哲学 自然・主権・行政」(ちくま新書)國分功一郎(著)

「はじめての政治哲学」(岩波現代文庫 学術)デイヴィッド・ミラー(著)山岡 龍一/森達也(訳)

「よくわかる政治思想」(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)野口雅弘/山本圭/髙山裕二(編)

ならば、その基本概念を再確認すれば、いま私達の体制が抱える欠点についても把握できるはず。

グローバル化のなかの共生倫理を考える指標として、以下の政治哲学に関して、

■功利主義

■プラグマティズム

■リベラリズム

■リバタリアニズム

■コミュニタリアニズム

その当時に発刊されていた新書をテキストにして、今回は、「コミュニタリアニズム」について省みたい。

【テキスト①】「非戦の哲学」(ちくま新書)小林正弥(著)

[ 内容 ]

同時多発テロを契機に、アメリカ主導の「世界戦争」が始まった。

帝国化するアメリカの要請に唯々諾々としたがって、日本は自衛隊を海外に派遣し、国是である平和憲法は空洞化しつつある。

国連や国際法が無力化しつつある中で、日本はどのような道を選ぶべきなのか。

「文明衝突戦争」の時代における日本の平和主義を再構築し、地球的平和への寄与を提唱する。

[ 目次 ]

プロローグ―非攻への和戦

第1章 黙示篇―文明の象徴的崩落

第2章 文明篇―戦争に抗する「和」の原理

第3章 反戦篇―クーデター・テロ政府批判

第4章 平和篇―地球的新平和主義

第5章 非攻篇―平和国家の「国是」

第6章 非盟篇―文明間非同盟構想

第7章 運動篇―非戦平和運動

第8章 和戦篇―平和的努力

第9章 希望篇―非戦への展望

エピローグ―ウルトラマン神話の公共民的美徳

[ 問題提起 ]

本書では、「プロローグ」にあるように、「同時多発テロ以来、新世紀の世界は一転して大戦乱の時代に入った」との時代認識から、「その暗澹たる状況の中で『非戦』の声を挙げ、公衆の心に平和への灯火を掲げること」を目的にしている。

また本書は、実践的に反戦を訴えるとともに、それに思想的・理論的基礎を与えようとする試みであり、その意味では、公衆に語りかける「平和公共哲学」であるとされる。

本書で小林正弥さんは、日露戦争で「非戦」の旗を掲げた内村鑑三以来の非戦論の伝統を意識しつつ、「新しい非戦論=非攻(非攻撃)論」を提起している(7頁)。

これは非暴力的な抵抗や、(どうしてもやむをえない場合における)自衛戦争の可能性を排除することは、非現実的なので、内村のように絶対的非戦論を唱えるわけではない。

この点で、平和論の中では、むしろ東洋の平和論の古典である、古代中国の墨子の「墨守・非攻」(徹底的防衛・非攻撃)の思想に近いとする。

つまり、本書は絶対的に非攻撃の方針を貫くという点において、非戦論の伝統に連なっており、純然たる防衛において物理的抵抗の可能性を排除しない点においては、「新・非戦論」なのであるとされる。

それゆえ小林さんは、あえて「非武装(中立主義)」とは言わず、過渡期においては「非武装中立」ではなく、「(有)武装中立」の立場に移行せざるを得ないと主張する。

なぜならば、この必要性を自覚しない限り、現に存在する危険に対処する術がないから、非現実的な理想主義という保守派からの非難に対して、平和主義は返答することができないからである。

「日本が軍事的に侵略される危険が、今後いっさい存在しない」とは断言できないから、「非武装の立場は、信条倫理としては正しいものの、現実的倫理ないし結果倫理の立場からは正当化することが難しい」ことが強調される(146頁)。

[ 結論 ]

小林さんは、「墨守・非攻論」というリアル・ポリティックスとともに、イデアル・ポリティックスとして、コミュニタリアニズムの理論的革新として、「文明(論)的コミュニタリアニズム(共同体主義)」ないし「地球(文明)的コミュニタリアニズム」へと展開させ、その観点から平和思想の再構成として、「地球(文明)コミュニタリアニズム的平和主義」を提唱している(129、179-181頁)。

そして、マルクス主義へのアンチテーゼも絡めて(後述)、新世紀の運動は、(1)思想的には物質的側面だけではなく脱物質主義的価値、すなわち精神的・倫理的な観念的・理念主義的(idealistic)側面も重視すべきであり、(2)組織論的には各個人の自発性・内発性が尊重される柔軟な形態が考えられるべきであり、(3)運動論的にも非暴力的・平和的方法が用いられるべきであるとされる。

こうした非マルクス主義的なコミュニタリアニズムの立場から、小林さんは戦争に非暴力的に反対する「平和のための戦い」=「和戦」の観念を提示している。

具体的には、戦闘的で暗かった「旧平和運動」の問題点を乗り越え、精神性・芸術性に支えられた「新平和運動」が必要であろうとし、とくに日本の若い世代には、「明るく楽しい、喜びに満ちた平和運動」が適しているように見えるので、それを「和楽」と表現し、「和楽運動」による「和戦」の可能性を提起している。

「和戦」「和楽」という実践的提起とともに、小林さんは新世紀の友愛ネットワークとして、「公共哲学ネットワーク」と「地球平和公共ネットワーク」を立ち上げている(208頁、「あとがき」参照)。

私も両ネットワークのMLに登録しており、平和・公共哲学の視座を活発な議論の中から学ばせていただいている。

小林さんは、諸々のネットワークが相互に水平的にリンクされ、それらを含む大きなネットワークが広く形成されてゆくことにより、世論にも影響をあたえていくことができるだろう、という「メタ・ネットワーク」のイメージを描いている。

このようなネットワーキングの方法は、(1)脱物質主義的・倫理的価値観をも重視し、(2)ネットワークへの出入りは自由であり、かつ組織的な動員は存在しないから各人の自発性・内発性が尊重されているし、(3)ネットワークにアクセスすることは―中傷・誹謗が排除されれば―まったく平和的な営みだとする(197-202頁)。

これは先述の「新世紀の運動」3点に対応した「新世紀のネットワーク」の方法である。

[ コメント ]

小林さんは、こうした新世紀の運動・ネットワーク論と対比して、「マルクス主義的運動については、旧世紀の過去のものと見なされるべき」だとしている(197-202頁頁)この点については、マルクス派からは反論・異論はあるといえよう。

また、旧世紀の運動と新世紀の運動とをコントラストに描くだけでなく、前者を否定するようなことになれば、平和運動への対立を惹起させかねないという批判も起きるかもしれない。

マルクス主義の思想と運動の影響力は、冷戦後から急激に弱まっているのは否定できないし、諸々の運動の担い手の「高齢化」も著しい。

かといってマルクス主義の思想的意義は単純に切って捨てることはできないだろうし、過去の経験を「経験主義」におちいらず、冷戦後、9・11後の現代に断絶ではなく発展・継承することも考えられるだろう。

これについては、マルクス派や旧来の運動の立場からの建設的批判と対話も重要ではないかと思える。

なお本書に即せば、小林さんは、「グローバライゼーションについて、多国籍企業の世界制覇という側面を多分に含んでいるので、批判的分析に限定すれば、マルクス経済学的な概念装置が奇妙に有用である」とも述べている(29~35頁)。

また現在、小林さんは、思想・理論的には「憲政擁護」を提唱し、実践的にも日本のマルクス主義党派で唯一国会議席をもつ日本共産党も含めて、憲法政治を擁護する諸勢力との共同「平和への結集」の活動を展開しており、これはマルクス主義的運動の言葉で言えば「統一戦線」の重要な取り組みともいえよう。

【テキスト②】「自由主義の再検討」(岩波新書)藤原保信(著)

[ 内容 ]

資本主義の経済、議会制民主主義の政治を軸とする「自由主義」―それは社会主義体制の崩壊によって勝利したといえるのだろうか。

むしろ今こそ、その自己克服・修正が求められているのではないか。

近代の思想史を見直しながら、自由主義の本質と限界を明らかにし、二十一世紀にむけた新しい思想「コミュニタリアニズム」への展望を語る。

[ 目次 ]

序章 自由主義は勝利したか

第1章 自由主義はどのようにして正当化されたか(資本主義の正当化 議会制民主主義の正当化 功利主義の正当化)

第2章 社会主義の挑戦は何であったか(政治的解放の限界 私有財産と疎外

市場経済と搾取)

第3章 自由主義のどこに問題があるか(社会主義の失敗 自由主義の陥穽)

終章 コミュニタリアニズムに向けて

[ 問題提起 ]

かつて「ある自由主義者への手紙」で、「主義と名のつくものは日本に入って来るととたんにみんな公式に凝化する」と喝破したのは、丸山真男であった。

今日の自由主義(リベラリズム)も、この国では、一方ではF・フクヤマ流「歴史の終焉」論に、他方では規制緩和や「保守ーリベラル二大政党制」を待望する政策論へと実体化されがちである。

本書は、そうした風潮に対して「そもそもリベラリズムとは何か」と原理的に問いかける、平易だがシャープな切れ味をもつ政治哲学入門である。

[ 結論 ]

著者の立場は、序章・終章に明確である。

フクヤマ流の議論に対しては、南北問題や自然環境危機をあげ、「問われているのは『歴史のおわり』であるどころか歴史の根本的な軌道修正であり、むしろ新しい『歴史の始まり』である」「今日人類がかかえるさまざまな問題は、自由主義によって解決されるどころか、むしろ自由主義の所産であるようにさえ思われる」「自由主義そのものが自己修正し、自己克服を遂げていかなければならない」と。

1980年代欧米思想界を揺るがしたリバータリアンとコミュニタリアンの論争については、相互行為や言語コミュニケーションを重視するコミュニタリアニズムにつく、と。

だが「自由主義」は、日本に入る以前から多義的な概念である。

スミス風経済的自由主義とロック風政治的自由主義は、必ずしも幸福な結婚を遂げてきたわけではない。

著者は、自由主義の経済的側面としての資本主義、その政治的側面としての議会制民主主義の正当化の論理を近代政治思想の成立に遡って吟味し、両者に共通する「各人の利益を唯一の行動原理とする『自然的自由の体系』=功利主義」を自由主義を支える基本的人間観・価値観として析出する。

通常語られるホッブズとロックの自然状態の違いよりも、理性や道徳を手段化して「欲求的生を是とする価値のヒエラルヒーの転倒」の共通性を重視する。

ついで「社会主義の挑戦は何であったか」と敢えて問う。

自由主義の再検討になぜいまさら社会主義かというありうべき疑問に、著者は、体制としての社会主義の終焉は理念の終焉を意味しない、「自由主義の矛盾とその限界を告発し自覚させるための理念としての社会主義は、永久にその光を失わないかもしれない」と釘をさす。

その初期マルクス中心の社会主義思想の解説は凡百の自称マルクス主義者よりはるかに説得的で、二〇世紀社会主義さえある種の「道徳的な力」を持った事実に注意を喚起する。

そのうえでマルクス主義に内在する市場と計画、権力悪への無防備、「科学的必然」の独断による逆ユートピア化の問題を指摘し、社会主義を「たんなる忌まわしい過去の遺物」とせず「歴史の誤りは誤りとしつつ、なおも人類の共通の遺産として継承」すべきとする。

骨っぽい主張である。

[ コメント ]

ロールズ、ドゥオーキンら現代自由主義哲学の最先端に対しても、功利主義と同じ個人主義的・利己主義的前提の限界を批判し、「自然の相互依存と共生の体系と調和」しうる「自己解釈的で物語的な人間の能力」から出発するコミュニタリアニズムの優位性を力説する。

ただし、ここでのコミュニタリアニズムの説明はやや舌足らずで、予告された別著での展開が期待される。

そのさいにはぜひ、人間の本質を「労働」に見いだした近代的人間観総体の問題性をも、著者の説く開かれた環境倫理学の立場から、詳論してもらいたい。

【テキスト③】「日本を甦らせる政治思想 現代コミュニタリアニズム入門」(講談社現代新書)菊池理夫(著)

[ 内容 ]

格差社会、教育問題、愛国心論争、地域の荒廃、解決策はここにある。

現実の政治に有効な実践的議論。

[ 目次 ]

第1章 批判や誤解に答える

第2章 コミュニタリアニズムとは何か?

第3章 共通善の政治学

第4章 現代の政治理論との関係と影響力

第5章 家族と教育

第6章 地域社会

第7章 経済政策と社会保障

第8章 国家と国際社会

[ 問題提起 ]

この本は、良くも悪くも、コミュニタリアニズムについて考えさせられるものだった。

現代のコミュニタリアニズムというのは、コミュニティの共通の利益としての「共通善」を何よりも追求する考え方。

[ 結論 ]

著者によれば、この「共通善」に対する誤解や偏見が多く見られると述べている。

そして、コミュニタリアニズムが伝統的な「共同体主義」として、保守的な「右派」とみなされていると述べ、現代のコミュニタリアニズムは、平等で民主的なコミュニティを求める「中道左派」であることを強調している。

このコミュニタリアニズムのルーツについては、この本の中で分かりやすくまとめられている。

主な論者としては、

「美徳なき時代」を書いたアラスディア・マッキンタイア、

「美徳なき時代」アラスデア マッキンタイア(著)篠崎栄(訳)

「自由主義と正義の限界」を書いたマイケル・サンデル、

「自由主義と正義の限界」マイケル・J. サンデル(著)菊池理夫(訳)

「正義の領分」を書いたマイケル・ウォルツァー、

「正義の領分─多元性と平等の擁護─」M・ウォルツァー(著)山口晃(訳)

そして、チャールズ・テイラーらが、

「自我の源泉―近代的アイデンティティの形成―」チャールズ・テイラー(著)下川潔/桜井徹/田中智彦(訳)

取り上げられている。

例えば、マッキンタイアは、ギリシアのアリストテレス哲学を高く評価し、人間の本性とは、名誉や快楽、金銭などのような「外的な善」ではなく、コミュニティ全体にとっての善である「内的な善」を追求する得を所有することにあるとする考え方をとっている。

また、サンデルは、ロールズの「正義論」を批判し、

「正義論 改訂版」ジョン・ロールズ(著)川本隆史/福間聡/神島裕子(訳)

人間とは自己が所属するコミュニティによって自己のアイデンティティが形成される「間主観的」な存在である、つまり我々は特定のコミュニティやその歴史や伝統などを共通してもつ「負荷ある自我」であるという考え方をとる。

サンデルは、リベラリズムが重視する「正義」ではなく、「善」を重視し、また、地域社会のような中間的な形態のコミュニティの重要性を指摘している。

つまり、コミュニズムというのは、人間の共通性を追求し、それをコミュニティの中で「共通善」の形で実現していこうという考え方であるといえる。

菊池さんは次のように述べている。

「…人間は、相互のつながりを欠いて、自分の権利や利益だけを追求し、自分の権利や利益を守るために、自己決定によって、「政治的コミュニティ」に加わる「原子論」的個人ではありません。

むしろ、言語、歴史、伝統、コミュニティ、倫理(善悪)などの「負荷」が共通に与えられた存在です。

そのような負荷から、自己と他者の「関係性」や「共通性」を意識して、自分が帰属するコミュニティをともに形成し、「共通善」の実現をめざして、コミュニティに対する責任を果たしていく政治的存在です。」(50頁)

こうした人間観がコミュニタリアニズムを形成しているわけである。

私はコミュニタリアニズムについてよく知らないのであるが、リベラリズムが人間を原子のようにバラバラな存在として捉える傾向にあるのに対し、人間の共通性を追求しようというコミュニタリアニズムの考え方には、私も大いに共感する面がある。

平成19年版の「国民生活白書」では「つながり」がキーワードとなっていたように、今日の社会は、市場メカニズムの追求の行き過ぎによって、人間同士の「つながり」が損なわれつつあり、コミュニティを再構築しようというコミュニタリアニズムの方向性は、今日の情勢にマッチしたものであると言える。

しかし、「共通善」が何かを決めることは相当程度に難しい作業であると言わざるを得ない。

まず、どのレベルのコミュニティにおいて「共通善」を実現するのか、という問題があるように思われる。

例えば、この本の中では、マッキンタイアによれば「愛国主義」も「美徳」であり、テイラーによれば「共通善」であると書かれているが、そうなると、コミュニタリアニズムは「ナショナリズム」に近い面を持つことになる。

もちろん、ナショナリズムを一概に否定するつもりはありませんが、コミュニタリアニズムが「共通善」を実現しようとするあまりに、「共通善」に賛同しない人たちに対して「共通善」の実現を強いることにもなりかねない。

もちろん、「共通善」がどのようなものなのかにもよると思われるが、「共通善」の中身によっては、コミュニタリアニズムがナショナリズムの不寛容性を煽ることになってしまうのではないかという危惧を感じる。

しかも、どのような手続を経て、「共通善」を決めるかはさらに至難の業であろう。

この本の中で菊池さんは次のように述べている。

「いずれにしても、価値中立的な政府というものはありえません。

政党政治、議会政治も特定の原理、価値をめぐる闘争でもあります。

ただ、そのさい、与党の価値観、ヴィジョンは多数決によって選ばれたものであるとしても、そのコミュニティ全員の価値、「共通善」として、受け入れられるのです。

これは「全体主義」ではありません。たとえば議会で多数決によって決められた法律に全員が従うことが要求されることは全体主義でしょうか。

また、「国民主権」も個々の国民ではなく、あくまで総体としての、つまり全体としての国民であることを理解できていないのでしょうか。」(前掲書188頁)

これだけ読むと、多数決によって選ばれた与党が決める価値が「共通善」だということになるように見受けられますが、そうだとすれば、ちょっと違うのではないか?と首をかしげざるを得ない。

「民主主義」に対する理解が楽観的に過ぎるのではないかという疑問を持ってしまう。

[ コメント ]

この本の中では、コミュニティの「共通善」を重視する現代のコミュニタリアニズムは「多文化主義」とも関連すると述べられているが、選挙による多数決の結果で「共通善」が決まるということと、「多文化主義」とがどのように両立するのかについては、正直よく分からない。

つまり、様々な価値が共存する社会においては、「共通善」の実現を図るだけでなく、少数者の意見をどのように汲み取っていくかという重大な課題が存在するわけである。

コミュニタリアニズムがこの課題をどのように克服していこうとしているかは、極めて大きな問題として残されているのではないかと思う。

この点、東京大学の長谷部恭男教授の立憲主義に対する考え方の方が、私にははるかに説得力があるように思えた。

「憲法とは何か」(岩波新書)長谷部恭男(著)

【テキスト④】「国際正義の論理」(講談社現代新書)押村高(著)

[ 内容 ]

アメリカの正義、イスラームの正義、相互理解は不可能なのか。

[ 目次 ]

第1章 正義に「国境」ができるまで

第2章 「国際正義」の誕生と変転

第3章 正義の交錯としての戦争

第4章 入道的介入

第5章 貧困の放置は不正なのか

第6章 行動する主体と責任

第7章 文明と正義

第8章 人権をめぐる文明間対話

[ 問題提起 ]

国境外の出来事について日常的に“知る”ことが可能となった現在、飢餓やジェノサイドをはじめ深刻な人道問題を他人事として放置できるのか?という問いが政策決定上の要因として無視できなくなっている。

以前、このブログでもソマリア、ルワンダ、ダルフールの問題を取り上げたことがあるが、究極的なアポリアにぶつかってしまうのが軍事力の扱い、人道的介入の問題だ。

軍事力=絶対悪とみなす傾向がかつて日本の進歩的左翼に顕著に見られたが、現在、そうした絶対平和主義は少なくとも国際法・国際政治学などの分野では稀だと言える。

人道目的の武力行使が必要であることについては一定のコンセンサスが得られている。

ただし、“平和”という大義名分の下で恣意的な侵略行為を正当化しかねない危険は常に存するわけで、武力行使を可能にする要件を厳しくするのか、それとも緊急対応できるよう緩くすべきなのか、そうした要件設定の幅をめぐって議論がかわされているのが現状である。

本書や最上敏樹「人道的介入」を読むと、安易な結論を下すことの出来ない難しさにもどかしい戸惑いを禁じ得ない。

「人道的介入―正義の武力行使はあるか(岩波新書)最上敏樹(著)

[ 結論 ]

本書を読んで興味を持ったのは次の二つの論点。

第一に、“戦争の違法化”が本当に“正義”にかなうのか?というカール・シュミットの問題提起(90~93頁)。

第一次世界大戦後、ケロッグ=ブリアン協定によって戦争違法化の努力が進められたが、戦勝者が中心となって規範化を行なってしまうと、戦争という一時的・偶然的出来事による戦勝国・敗戦国の図式が固定化されてしまう。

戦勝国の論理が国際法という普遍性を身にまとう→規範の絶対性のゆえに反発もより強く、苛烈な闘争状態に陥るおそれがある、という。

同じ頃に書かれた近衛文麿「英米本位の平和主義を排す」という論文を思い浮かべた。

『「NO」と言える日本』と「英米本位の平和主義を排す」と 石原慎太郎と三島由紀夫と近衛文麿(7)石原慎太郎と近衛文麿の政治手法

第二に、格差原理を国際社会にまで広げて適用するのをためらったジョン・ロールズの議論(170~176頁)。

彼のいわゆる“公正としての正義” 論は主権国家の枠内においての社会政策の義務化を意図している(後述)。

だが、他国にまで社会正義の名の下で踏み込んでしまうと、相手国内におけるコンセンサスの秩序を揺るがしてしまうおそれがある。

主権国家の多元性を所与の条件としている以上、格差原理の適用はあくまでも国内限定で、国境の外に広げることは正当化しがたい、という。

私はロールズ「万民の法」は未読だが、

「万民の法」(岩波現代文庫)ジョン・ロールズ(著)中山竜一(訳)

「公正としての正義再説」でも、

「公正としての正義 再説」岩波現代文庫)ジョン・ロールズ(著)エリン・ケリー(編)田中成明/亀本洋/平井亮輔(訳)

自分の議論はあくまでも自分たちの社会に限定されるという趣旨の但し書きがされていたように記憶している。

ともすると、世界政府のような統一体の中で一元的な法体系→警察的抑止が可能となればいいと夢見たくなることもある。

しかし、シュミットやロールズの議論をみるにつけ、思惑の異なる様々なロジックがせめぎ合う中で辛うじて危ういバランスを保とうとしている国際法のダイナミズムそのものに興味がひかれてくる。

国益追求のため没価値的に戦争を肯定するリアリズムに対して、人道目的限定でルールを定めた上でなら手段として武力行使を容認する考え方を正戦論という。

正戦論は決して戦争を肯定してはいない。

ただ、現実に人間は戦争をしている。

武力を抑止できるのは武力以外にない。

この端的な事実に我々は一体どのように向き合えばいいのか?

マイケル・ウォルツァー「戦争を論ずる」は、

「戦争を論ずる―正戦のモラル・リアリティ」マイケル ウォルツァー(著)駒村圭吾/鈴木正彦/松元雅和(訳)

こうした正戦論の立場による論考を集めている。

ウォルツァーはコミュニタリアニズムの代表的論客として知られている。

ジョン・ロールズの公正としての正義論は、アトム的個人を前提→無知のヴェール→自分が不利益を被る可能性→不利益を最小限に食い止めようという動機が働く→配分的社会政策を正当化できる、という論理構成をとる。

これに対して、何を不利益と感じるのかはその人の属する共同体の価値観によって異なってくる、抽象的な“負荷なき”個人など現実にはあり得ず、ある共同体における価値意識が共有されていてはじめて他者への配慮があり得る、と批判したのがコミュニタリアニズムである。

特定の共同体の価値意識を排他的に称揚するというのではなく、様々なレベルにおいて共同体が共存することを模索しており、その共存の調整原理が“寛容”だとされる。(マイケル・ウォルツァー「寛容について」より)

「寛容について 新装版」マイケル・ウォルツァー(著)大川正彦(訳)

エスニシティの多元性を特徴とするアメリカ社会において、コミュニタリアニズムはマイノリティ擁護の論陣を張った。

正戦論とコミュニタリアニズムとの関わりでいうと、「緊急事態の倫理」という論文に興味を持った。

ウォルツァーの議論では、祖先から継承される生活様式の維持、そこにおいて一人の個人は共同体に分かちがたく組み込まれている、ということが前提となっている。

彼の議論はマイノリティ擁護という点ではリベラル左派だが、時間軸における共同体と個人との一体性を重視する点では保守主義的である。

日本の論壇における政治図式とは必ずしも重ならないので要注意。

価値観のそれぞれ異なる共同体の多元的共存が破られる状態、“寛容”が成り立たない状態、たとえばナチスによるホロコーストのような最高度の緊急事態においては、個人を前提とした功利計算による考え方では対応できない。

第一に、無辜の民を守るために自らの命を投げ出すリスクを負わねばならない。

第二に、自分たちの共同体の絶滅の危機を回避するための反撃において、相手側の非戦闘員を巻き込む可能性を排除できない。

その際、無辜の民を殺す可能性のある政治判断を行なう指導者は、自らの「汚れた手」の罪悪を自覚せねばならない。

自分というものを超えたレベルで共同体に価値的なコミットメントをしていなければ、命を投げ出すリスクと「汚れた手」の引き受け、プラスマイナス両面における道徳的強靭さに耐えることはできない、という。

[ コメント ]

緊急事態において通常の功利計算的な権利概念は乗り越えられるという考え方はカール・シュミットの例外状態の議論も想起させる。

例外は、我々が普段目を背けて考えようとしない問題を明瞭に突きつけてくる。

だからこそ、例外がすべてを説明する、とカール・シュミットは言っていた。

正戦論は戦争についての現実的な認識とそれを何とかしようという理想主義的な情熱とが絡まり合っており、そこにはらまれた逆説からは政治のより本質的な問題が浮かび上がってきて目が離せない。

【関連記事】

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】クリスチャンリアリズム

https://note.com/bax36410/n/nacae111ee25b

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】功利主義

https://note.com/bax36410/n/n8cfc4f589169

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】プラグマティズム

https://note.com/bax36410/n/nd8eab49c931f

【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リベラリズム

https://note.com/bax36410/n/n1d572d4c196e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?