【「嗜む」のすすめ】言葉の錬金術師に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

■テキスト

「千夜千冊エディション デザイン知」(角川ソフィア文庫)松岡正剛(著)

本書の冒頭の一夜、1520夜『デザインの小さな哲学』(ヴィレム・フルッサー)で、松岡さんは、デザインの本来を。

ヴィレム・フルッサー著「デザインの小さな哲学」

「「しるす」ことがデザインなのではない。

designとは、脱・しるし化であり、何かから脱却していく「意味の作用」だ。」

と説いています。

デザインには、

「意味」と「イメージ」

の二つのアプローチがあるそうです。

意味から入ると、コンセプトで身動きできなくなるため、イメージを、アナロジカルに限界まで広げてから、意味へと向かうことを勧めています。

「工作舎物語 眠りたくなかった時代」臼田捷治(著)

パソコンが一般化する90年代以前。

グラフィックデザインは、紙に文字を切り貼りするという手作業に支えられていたそうです。

若者たちは、憧れのクリエイターたちの鬼気迫る仕事を間近で見て、自らも手を動かし、デザイン能力を身につけていったそうです。

なかでも「遊」をはじめとした工作舎の刊行物は、私も何冊か読んでいるのですが、手間がかかっていましたね。

「キルヒャ-の世界図鑑 よみがえる普遍の夢」ジョスリン ゴドウィン(著)川島昭夫(訳)

「平行植物」レオ レオーニ(著)宮本淳(訳)

「精神と物質 改訂版 意識と科学的世界像をめぐる考察」エルヴィン シュレーディンガー(著)中村量空(訳)

けれども一方で、良いものを作ろうと、拘り、時間をかけても、報酬らしきものは、あるようなないような、という具合だったそうです(^^;

それでは、ブラック企業と変わらないと思う人もいるだろうけど、比較的短期間で工作舎を去った人も少なくないそうです。

確かに、お金がなければ生きてゆけないのも事実(^^;

けれども、効率を考え、労力を惜しんでは、真に良いものを作り上げることはできないのも事実です。

誰でも陥るジレンマだけど、当時の松岡さんは、そんなレベルを超えていたようです。

「は、お金?それが何?」

と言わんばかりの、吹っ切れたテンションで仕事をしていたんだとか。

自分だったら、どうしただろうかと問うてみる。

机の下で寝て、パンの耳を食べながら、居続けられるか・・・

やっぱり、そこには、好きこそものの上手なれ的な感覚が重要なのだと感じる。

<参考記事>

■26夜260冊目

2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)

みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。

どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。

そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。

その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。

さてと、今日は、どれを読もうかなんて。

武道や茶道の稽古のように装いを整えて。

振る舞いを変え。

居ずまいから見直して。

好きなことに没入する「読書の稽古」。

稽古の字義は、古に稽えること。

古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。

西平直著「世阿弥の稽古哲学」

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・

【「嗜む」のすすめ】言葉の錬金術師に焦がれ本を嗜む

Josef Muller-Brockmann: Pioneer of Swiss Graphic Design

Josef Muller-Brockmann

The Graphic Language of Neville Brody

Neville Brody

Herb Lubalin: Art Director, Graphic Designer and Typographer

Alan Peckolick、Gertrude Snyder

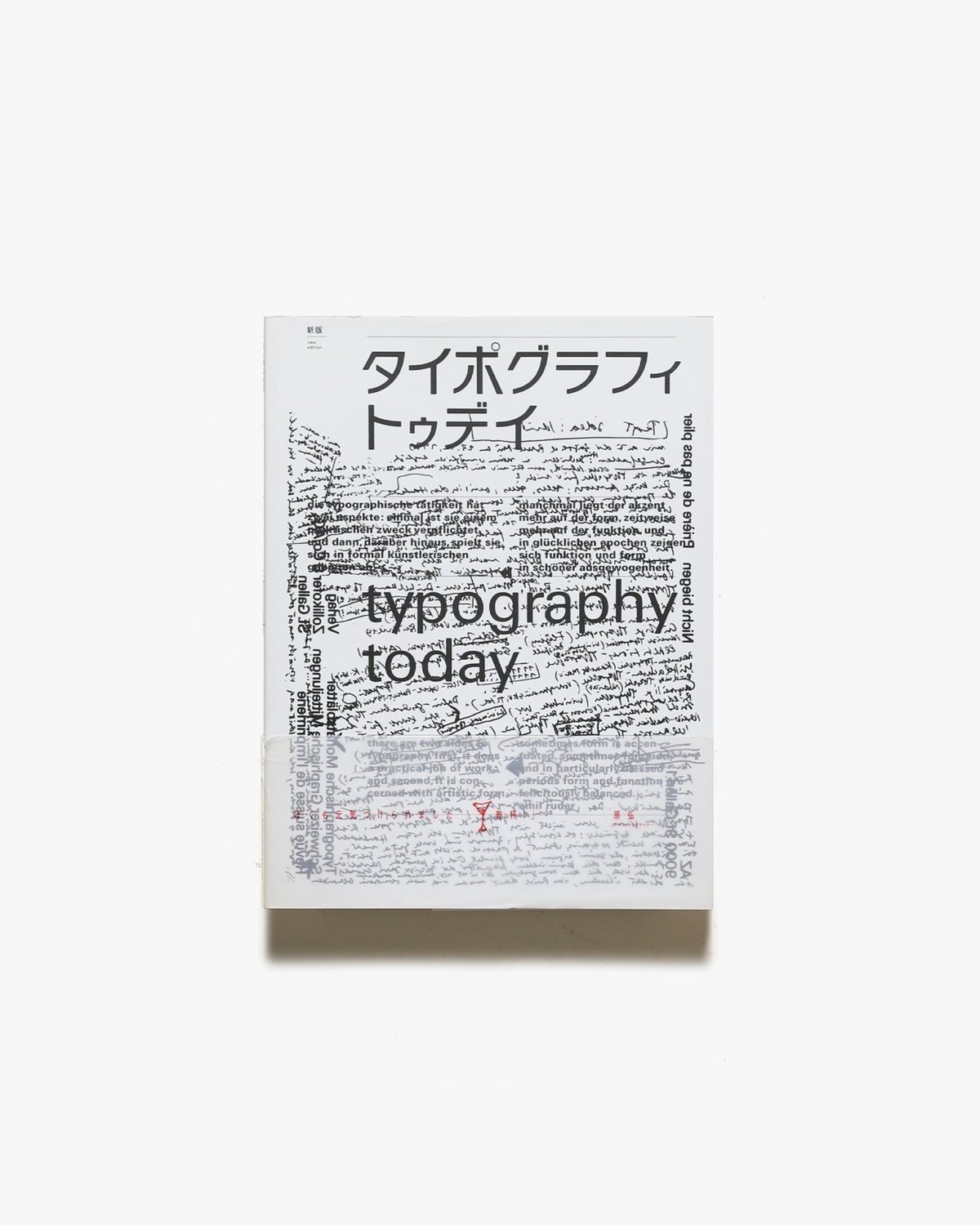

新版 タイポグラフィ・トゥデイ

ふたりのチヒョルト イワンとヤン

片塩二朗

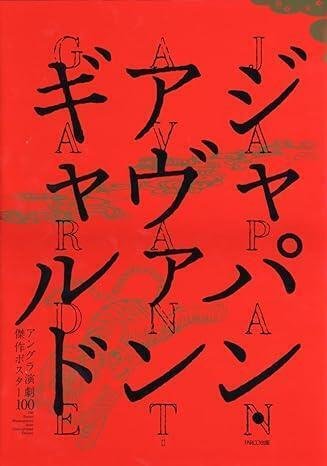

ジャパン・アヴァンギャルド -アングラ演劇傑作ポスター100-

桑原茂夫, 笹目浩之 (編)

現代演劇のアート・ワーク 60’sー80’s

唐十郎と紅テントその一党―劇団状況劇場 1964-1975

鎌鼬

細江英公

書を捨てよ、町へ出よう

寺山修司

■(参考記事)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?