懐かしの大阪都構想を、敢えて今おさらいしてみる

〜本記事について〜

・本記事の内容は、拙稿の一部、大阪府・大阪市「第2回特別区制度 (いわゆる「大阪都構想」) に係る住民理解促進のための意見交換」(2020年9月7日開催) 委員提出資料を、2021年末に自ら加筆・再構成したものです。

はじめに

今から遡ること53年、東京都の東 (あずま) 知事らは、大都市制度のあり方について意見を乞うため、英国を代表する行政学者ウィリアム A. ロブソン LSE教授を日本に招聘した。ロブソンはかつて著書『世界の大都市』の中で、都市は大きくなればなるほど行政は市民から遠ざかり、行政に参加する市民は減少していくとして、大都市には「より大きな区域と機関、より小さな区域と機関」の両方が必要であると説いた人物である。そして『東京都政に関する報告書』いわゆるロブソン報告を提出した彼は、その中で、広域行政体としての東京都の拡張とともに、都下全域を人口規模格差をできるだけ小さくした特別区に再編することを提案した。

当時の文献からは、このロブソン報告が地方政治家や研究者の間で議論を呼んだことがうかがえる。しかしそれは主に大東京、東京州といったかたちで拡張される広域行政体「東京」の是非についてであり、基礎自治体においては特別区をより活用するという彼の提案には、案外反発がなかったように見受けられる。

効率的な政府に求められるのは分権化か、集権化か。サミュエルソンらの公共経済学の時代からブキャナンを嚆矢とする公共選択論を経ても、なおその議論は続いている。

いわゆる大阪都構想 (以下、都構想と略す) ※1 について諸富 (2012) は、「(都構想は) 単に広域行政だけでなく、同時に狭域行政についても提案を行って」おり、「大都市圏ガバナンスのあり方について、広域と狭域の両レベルの提案を行おうとしている点は注目すべきである」とする。 都構想の企図する制度改革のうち、「市を特別区という自治体に分割し、そこにより権限を移譲して、身近なものは身近にさせたい」というのは分権化論である。一方、「広域的な行政は府が効率的に行おうとする」のは集権化論である。

2015年に開催された自治総合センター「21世紀地方自治制度についての調査研究会」では、地方分権を唱える Gerald E. Frug (ハーバード大学ロースクール教授) と、中央集権を支持するRichard Briffault (コロンビア大学ロースクール教授) を引き合いに、研究者から次のような見解が示された。

「大阪都構想の狙いは、Frugの狙いとBriffaultの狙いを両取りしたいということだったのではないか。市を5つの特別区という自治体に分割し※2、そこにより権限を移譲して、身近なものは身近にさせたいという意味ではFrug的である。一方で、広域的な行政は府が効率的に行おうとすることはBriffault的である。」

図1 は、現在の大阪府・大阪市体制における効率性と、都構想後の大阪府・特別区 (および一部事務組合) 体制による効率性の違いを筆者が概念化したものだ。このうち都構想によってもたらされる広域行政の集権化に関しては、前回 (2020年8月 14日の第1回意見交換) すでに議論されたところである。よって、本稿では分権化 (大阪市廃止・特別区設置) に視角を向ける。

※1 本稿でいう都構想 (大阪都構想) とは、「大都市地域における特別区の設置に関する法律 (平成24年法律第80号)」に基づき2020年8月28日に大阪府議会、同9月

3日に大阪市議会で承認された特別区設置協定書の内容に止まらず、大阪府・市統合の長年に渡る議論全体を射程とする。

※2 この会議で取り上げられた2015年当時の区割り案。

1-1. 政府の生産効率性と配分効率性

経済学的にみると、政府の効率性には「生産効率性」と「配分効率性」の2つの要素がある (長峯 1998、林宜嗣 2008)。

政府の活動における生産効率性とは、「一定の財・サービスを供給する時に、費用の最小化が図られているか、最小の費用で最大のサービスが提供されるようになっているかどうか」(長峯 2002) である。つまり都構想反対論として代表的な「大阪市を特別区に分割することでスケールメリット (規模の経済) が損なわれる」という見方は、生産効率性の低下を指している※3。

一方の配分効率性とは、「住民が望んでいる財・サービスが適切に供給されているかどうか、需要と供給のミスマッチが起きていないか、逆に住民が望んでいないものが提供されていないかという面での効率性」(長峯 2002) である。大阪市を特別区に分割することでスケールメリットが低下するとしても、いわばトレードオフの関係にある配分効率性は逆に改善される可能性がある。この両側面を無視して効率性を議論することはできない。

わが国では平成の大合併以来、「小さな自治体を合併して最適人口規模に近づける」という生産効率性の改善が図られてきた一方で、大きな自治体を分割して最適人口規模に近づけるという議論はほとんどされてこなかった。しかし、「小規模人口の市町村合併は促進するが大規模人口の都市は何もしなくてよい、というのは経済的根拠の整合性の欠如」(御船 2017) であり、生産効率性のみを理由に市町村合併を推進し自治体数を減少させるのは、自治体間の競争の緩和につながり、結果的に地方分権の効率性を損なわせることになる (林正義 2008)。

「最適な自治体規模という視点から考えてみると、合併の議論があると同時に分割の議論、大きすぎる自治体は切って小さくしていかなければならないという議論が当然あってもよい」(長峯 2002) はずである。

一見、平成の大合併を経て自治体の生産効率性の改善は進んだかにみえる (ただ研究者の間には平成の大合併以降も自治体の効率性は思ったほど改善されていないとの見方もある※4)。一方で民主党政権以降、国と地方の関係における分権改革は停滞しており、道州制の議論に至っては、2006年の第28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申」をピークにその後ほとんど進展をみない (楊・野田・ 金 2012) 。そのため、量的に観測が可能な生産効率性のみが取り沙汰され、配分効率性の議論は置き去りにされている。

※3 規模の経済は本来 economies of scale であるが、大阪都構想の議論においては反対派を中心に「スケールメリット」という和製英語が規模の経済を意味する言葉として用いられた。

※4 例えば、林正義 (2005)、長峯・田中 (2006)、山下 (2011)、広田・湯之上 (2013)、中澤・宮下 (2016) など。

1-2. 4つの分権化論

では、なぜ大阪市を特別区に分割すると、配分効率性が改善すると考えられるのか。 その根拠として挙げられるのは、古典的なTiebout (1956) の「足による投票」モデル、 Oates (1972) の「分権化定理」(この2つは効率的分権化論あるいは第一世代研究と呼ばれる) 、そして後発のBesley and Case (1995)「ヤードスティック競争」モデル、 Seabright (1996)「アカウンタビリティ仮説」(この2つは第二世代研究と呼ばれる) の4つの分権化論である。

その理論的枠組みは、(1)「足による投票」は自治体間の住民移動によって、(2)「分権化定理」は自治体の住民選好に関する情報の比較優位によって、(3)「ヤードステック競争」 は住民が自治体を相対比較することによって、(4)「アカウンタビリティ仮説」は選挙を通じた住民の政治行政に対する圧力によって、自治体の配分効率性を改善するというものだ。

Tiebout, Oates の効率的分権化論

Tiebout (1956) の「足による投票」モデルでは、住民は各自治体の地方公共財供給と税負担の組み合わせを自らの選好と比べ、合致した自治体に居住する。それが自治体間に競争原理を働かせ、地方公共財供給を最適化させるというのである。選挙が「手による投票」であるのに対して、住民の移動 (転出入) が「足による投票」だという理屈はシンプルでわかりやすい。

また、Oates (1972) の「分権化定理」は、中央政府 (国) に比べて地方政府 (自治体) のほうが、地域住民の選好に関する情報の非対称性において比較優位であり、より効率的な公共財供給を行うことができるというものである。

ただし、これら2つの古典的モデルは多くの前提条件を必要とする。住民は費用をかけずに地域間を自由に移動でき、自らの選好を満たす自治体に居住する。住民は自治体の財政状況について完全な情報を持ち、自治体は住民の選好を正しく把握している。また、便益のスピルオーバー効果といった財政外部性や規模の経済は想定されておらず、かつ個人選好の数に対応するにはより多くの自治体数が必要になるなど、そのロジックのわかりやすさと裏腹に現実社会に当てはめるには注意が必要なモデルといえる。

この2つが効率的分権化論とも呼ばれるのは、リヴァイアサン政府 (単独で競争相手のいない大きな政府は、市場を独占している巨大企業のように利己的に振る舞うという見立て) を所与とするとき、巨大なリヴァイアサン政府の分割 (による自治体の増加) はすなわち効率化につながると理解されるからである。

Besley and Case, Seabright の第二世代研究分権化論

Besley and Case (1995) の「ヤードスティック競争」モデルとは、住民が自地域と他地域の自治体のパフォーマンスを比較し、他地域がより優れた政策を採用すると、自地域 でも同様の政策をとるよう自治体に圧力をかける状況をいう。つまり、分権化により住民は自地域と他地域で政策の優劣を相対的に比較することが可能になり、住民は他地域の政策をヤードスティック (物差し) にして、自地域での満足度が高ければ (低ければ) 首長を選挙によって当選 (落選) させる。西垣 (2017) は、ヤードスティック競争と行政コストの関係についての実証分析を行い、近隣自治体の公共財供給コストとの相対的比較に基づくヤードスティック競争が、公共財供給の効率性を高めることを導き出している。

Seabright (1996) の「アカウンタビリティ仮説」について、岩本 (2001) は、「このアカウンタビリティに基づく説明」が (分権化論のなかで)「最近有力視されている」とした上で、以下のように説明している※5。

「仮にある地域で的確な住民サービスが提供できなかった場合には、その地域での成果のみで評価される地方は、大きな損失 (例えば市長が次の選挙で落選する) を被る可能性がある。これに対して、すべての地域での成果で評価される国にとっては、ある地域での失敗は部分的なダメージである。このことから、地方に権限を与えるのは、その活動評価が地域住民とより密接に結びついていることから、より良い住民サービスを提供しようとする誘因が大きいからであると考えられる。」

※5 そもそも「アカウンタビリティ」とはなにか。第22期国語審議会答申 (2000年) は、アカウンタビリティを「説明責任」という日本語に置き換えるべきとの指針を示し、その訳語が一般に広まってい る。しかし、蓮生 (2010) は「アカウンタビリティーの本来の意味は、このような説明責任という意味に簡単におさまるものとはとうてい言い難い」として、政治学、行政学、法学など様々な分野での定義の違いを考察している。しかし本稿ではあくまで Seabright (1996) での議論に基づき、アカウンタビリティとは、 「住民が自らの選好を政府の行う政策にどれだけ反映させることができるか」であり、言い換えるなら「住民が自治体をコントロールする力」であると解釈している。

1-3. その他の分権化論

前提条件の多さから適用可能性に限りがある効率的分権化論に対して、第二世代研究分権化論は適用範囲が広く実証研究も多い。なかでも Besley and Case (1995) の「ヤードスティック競争」は、その後Brueckner (2003) ほか多くの研究者によって理論的に拡張され、地方政府間の「相互参照行動」の存在が明らかにされてきた (伊藤 2002, 2006) 。相互参照行動とは、政策波及、政策伝播、デモンストレーション効果等とも呼ばれ、地方政府が生み出した政策が他の地方政府に模倣され、あるいは参考にされ、拡散することをいう。ここで相互参照行動とその隣接領域の既往研究をいくつか紹介する。

塚原 (1992) は、政策がいかなる理由で導入されるのかの仮説として、必要性の高まりを重視する先行要件仮説と、他自治体の模倣や同調を重視する伝播仮説を紹介し、2つの仮説を統合して扱えるモデルを提示した。さらに、東京23区の高齢者福祉施策を対象に検証した結果、伝播仮説の説明力がより高いことを明らかにした。また、このような分析結果が得られたのは非常に狭い地域を分析対象にしたためであるとし、狭い地域の場合、広い地域と比べ政策に関する情報が容易に住民に伝わり、自治体間の対抗意識も働くからであると結論づけた。

中澤 (2006) は、市の老人福祉費の決定要因について分析を行った結果、その水準は近隣自治体の影響を強く受けることを導き出した。また、財政力の高い市は近隣自治体における最大値から強い影響を受ける一方、 財政力の低い市は近隣自治体の平均的水準から強い影響を受けるとしている。

さらに、中澤 (2007) では、市町村が実施する高齢者向け介護サービスの分析を行い、周囲の市町村の福祉サービス水準が、自地域に正の影響を与えているとの推定結果を得ている。また、市町村間の戦略的補完関係の存在は、福祉水準に関する「情報のスピルオーバー」に起因すると結論づけた。

山内 (2009) は、介護保険施設の供給水準において、近隣の都道府県間で空間的な自己相関が存在しているかを推計し、政策決定過程で相互の模倣行動が存在する可能性が高いことを見出している。また、そのことはヤードスティック競争の理論的枠組みから、サービス供給における技術的効率性の向上や、行政機関内の腐敗の抑止に効果があるとした。

別所・宮本 (2012) は、市町村が実施する妊婦健診一人当たり助成額をめぐる相互依存関係を検証し、市町村間に正の相関関係があると導出している。また、市町村間の戦略的補完関係が確認できるの同一都道府県内であることから、ヤードスティック競争が存在する可能性が高いと結論づけた。

足立・齊藤 (2015) は、妊婦健診公費負担額を自治体がどのように決定しているかを検証し、その決定要因は、同一都道府県内の他市町村を参照する相互参照行動だけに留まらず、人口規模および財政規模を同じくする、同一都道府県外を含む他自治体の政策決定も参照していることを明らかにした。

さらに、足立・齊藤 (2016) では、乳幼児医療費助成制度の政策水準において、市町村の類似団体および近隣間で水平的外部性が、対象年齢引き上げの効果をもつことを示した。また、そのことは政治的要因 (首長の選挙行動) が影響した市町村間のヤードスティック競争であると結論づけている。

なお、相互参照行動 (政策波及・伝播) はどのような自治体間で起こりやすいのかについて、国内における実証研究では、掘篭 (2009) 、石田 (2014) は距離的に近接する自治体間で、山本・林正義 (2016) では,財政力の近似する自治体間で起こりやすいことを明らかにしている。

また、相互参照行動の他に、分権化の効果として論じられるものとして 「政策実験」がある。政策実験とは、地方政府の数が多いほど政策が生み出される数も多くなり、もし政策が失敗に終わったとしても、中央政府が同様の失敗をするより損失は少なく、リスクが分散されることをいう。 今般の新型コロナウイルス禍においては、国の動きに先んじて全国各地の自治体がアイディアを競い合うように新規政策を打ち出し、少しでも効果があると見做されるや他の自治体に伝播するケースがみられた。これはまさに政策実験と相互参照行動であり、先に述べたヤードステック競争の介在も合わせみると、これらは分権化によってより生起しやすくなると考えられる。

1-4. 都構想における「分権化論」の適用可能性

都構想において、これまでに述べた分権化論はその前提条件により、適用される部分、されない部分に分かれるだろう。

まず、効率的分権化論のTiebout仮説 (足による投票) について、金本・藤原 (2016) は、 その「適用可能性は地域間の移動コストに決定的に依存する」とし、「この移動コストには引越しの費用に加えて、友人関係や地域コミュニティーとの関わりなどの社会的・心理的費用が含まれ」ると主張する。

確かに引越しに一切コストがかからないというのは現実的ではないが、自治体が同じ都市圏内で隣接しているケースでは、少なくとも被雇用者においては勤務先を変更するコストはかからないことも多いと考えられる (近距離の転居であれば通勤 時間にも大きな変化はないだろう) 。また、都市圏ではもともと地域コミュニティーとの関わりは希薄であることが多いし、友人関係も近距離の移動であれば途切れるとは考えにくい。

大都市における人口移動は「近距離」

大都市における住居選択のための移動に関する研究として、佐藤・清水 (2011) が東京大都市圏で95,537名を対象に行なった調査がある。佐藤・清水 (2011) は、東京大都市圏住民の持家取得を伴う住居移動の距離は平均約9kmにとどまることを導き出し、近年の持家取得を伴う住居移動は、前住地周辺を着地とする短距離移動から構成されていると結論づけた。そのように近年大都市圏内において住民の移動コストが比較的小さくなってきているとすれば、Tiebout仮説 (足による投票) の適用可能性は以前より増してきているともいえよう。

2015年国勢調査によると、大阪市内に居住する者のうち約2割が過去5年以内に転居をしている (移動状況不詳を除く)。うち最も多い62%を占めるのが大阪市内から大阪市内への転居であり、次いで25%が大阪府外から大阪市内への転居、14%が大阪府の他市町村からの転居となっている。

図2は、その大阪市で過去5年間に現住所へ転居した者の割合を年齢5歳階級別に表し、特徴的な部分をグレーの円で囲い番号を付したものである。都市部における人口移動について、川相 (2005) は、地方からの長距離移動者は若年層が中心であることを明らかにしており、 長沼・荒井 (2010) は、分譲住宅居住者の多くは一旦市内に転入し、しばらく居住した後に現住地へ転居しているとする。それらの知見などから、図2のグレーの円部分の要因をそれぞれ以下のように推察した。

① 10代後半〜30代前半の就学・就職による大阪府外からの移動

② 20代後半〜40代の子育て世代の移動に付随する幼年層

③ 20代後半〜40代の市内移動

④ 老年層の介護福祉施設入居や伴侶との別離等による市内移動

また、図3に、佐藤・清水 (2011) が推計した東京大都市圏での平均移動距離9kmを、仮に大阪市に適用した場合を図示した。大阪市域は東西・南北ともに約20kmであり、大阪大都市圏の住民の移動距離が東京大都市圏と同程度であるとするならば、住民移動の多くは隣接する (都構想の) 特別区間にとどまるとみられる。

小括

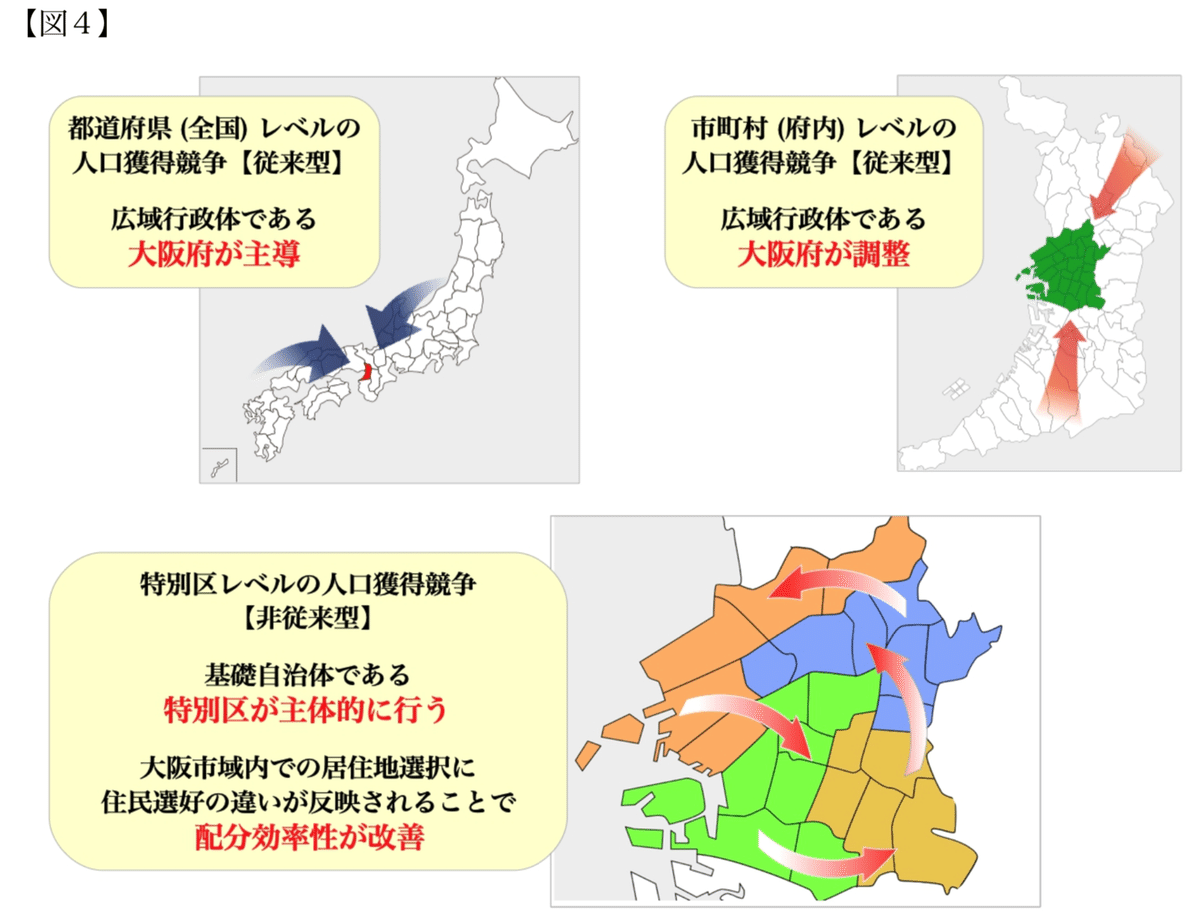

ここまでの議論から、以下のように推論する。 人口移動において、まず第一段階では全国の都道府県の中から「大阪府」が選ばれる。 第二段階として大阪府の市町村の中から「大阪市」が選ばれる。そして第三段階として大阪市域内での居住地選択がなされる。

都道府県の中から大阪府がより選ばれることを目指して、都道府県レベルの人口獲得・ 都市間競争に挑むのは、広域行政体である大阪府である。都道府県をまたぐ長距離移動は10代後半〜30代前半の就学・就職によるものが主であるため、大阪府は広域行政体として高等教育機関と産業の育成などにより、大阪全体の人口誘引力を高めることになるだろう。

一方、大阪府の市町村間における人口獲得・都市間競争においては、必ずしも大阪市が選ばれるべきとは限らない。大阪府においては過度な人口集積がもたらす外部不経済 (混雑効果) の存在を指摘する研究もあるからだ (金本・大河原 1996、林亮輔 2012) 。よって府域全体をみて資源配分を調整するのが大阪府の役割である。

そして住民移動の6割を占めるも現在はまったく考慮されていない大阪市域では、特別区間に住民獲得のための新たな競争が生まれ、そのことが大阪市域における公共財供給の配分効率性の改善に繋がる可能性がある (図4)。

大阪市を廃し特別区を設置する分権化により、アカウンタビリティの向上とヤードスティック競争で住民からの圧力を受ける区長・議会・官僚は、政策実現のために必要な財源の捻出を迫られる。その時ターゲットとなり得るのは、都区財政調整を通らず特別区の直接の収入となる個人住民税ではないか。すると特別区には、個人住民税の担税力があり、かつ区間移動の比率が高い生産年齢人口を獲得するインセンティブが生じる。そしてその生産年齢人口の増加が、延いては大阪の都市としての持続可能性を高めることに繋がると考える。

2. 都構想反対論の検討

スケールメリットの喪失

都構想反対論としてよく語られる通り、とりわけ大都市地域の自治体の活動には俗にいうスケールメリット (規模の経済) が存在しており、そのことは地方交付税算定においてあらかじめ密度補正などの形で織り込まれていることからも逆説的にも認められる。

長峯 (1998) は、自治体の効率性には生産効率性と配分効率性の2つの側面があるとし、「生産効率性」すなわちスケールメリット (規模の経済) は、自治体合併の際の基準となり、一方「配分効率性」は分権化の局面で重要になると論究している。 しかし分権化によって配分効率性が改善されたとしても、同時に生産の効率性 (スケールメリット) が悪化するなら、それは互いの効果が相殺されるトレード・オフの関係ということになる。

鈴木 (2014) は地域厚生関数と費用関数を用いて地方分権が自治体にもたらす効率性の実証分析を行い、 都道府県によっては生産効率性と配分効率性はトレード・オフ関係に収まらず、地方分権による配分効率性の改善が地域の厚生水準を高める場合があることを明らかにしている。

また林正義 (2008) は、「公共財供給ほどの規模の経済は対人社会サービスの供給には存在しないと考えられるため、(地方分権化された) 小規模地域のデメリットは比較的小さいであろう」とする。そして近年、主に社会福祉分野での公共需要拡大を受けて、とりわけ基礎自治体の事務に占める対人社会サービスの割合は増加の一途をたどっている。

底辺への競争

都構想に反対の立場にある研究者の一部に、特別区設置による分権化が、かつて Peterson (1981) が描いた「底辺への競争 (Race to the Bottom)」を招くのではないかと危惧する見方がある (吉田 2012、北村 2015) 。

底辺への競争とは何か。Peterson (1981) によると、分権化された地域において再分配政策は、それを行なった地方政府への他地域からのTax eater (低所得層) の流入と、それを嫌うTax payer (高所得層) の流出という効果 (福祉の磁石) を持つ。そのため分権化によって住民の移動が活発になると、地方政府はTax eaterを吸い寄せる再分配政策に消極的になり、Tax payerにとって好ましい開発政策に傾斜するようになる、というのだ。

Peterson (1981) は政府の行う公共政策を「開発、再分配政策、配分」の3つに分類した上で、米国では時代が進むにつれ中央政府は再分配政策に、地方政府は開発政策へと傾斜していっていることを明らかにした。そして曽我 (2001) の研究では、日本でも同様の傾向がみられることが実証されている。

しかしより最近の研究において、例えば佐藤 (2017) は、人口減少局面にある地域では、底辺への競争とは逆の「頂点への競争 (Race to the Top)」、つまり福祉水準の引き上げ競争が生じることを示唆している。また前出の妊婦健診助成をめぐる自治体相互依存関係を分析した別所 (2011) は、ナショナルミニマムの行政サービス水準が高い日本においては、やはり「頂点への競争」が生じている可能性を指摘している。

底辺への競争を取り上げた吉田 (2012) 、北村 (2015) は、分権化がもたらす人口移動つまり効率的分権化論のみを射程としている。しかし、同じ分権化論でも第二世代研究のヤードスティック競争では、公共政策に影響を与えるチャンネルとして機能するのは、課税ベース (住民・企業) の地域間移動ではなく、投票行動を通じた住民の政治的な意思表明であり (田中 2013) 、ここにはPeterson (1981) が描いた「底辺の競争」の世界は当てはまらない。

さらに、北村 (2015) は、「確かに、民意の反映という点でいえば、現在より近い特別区で、特別区の業務に関する最終的な政治決定が行われるわけであるから距離的に近くなるだけでなく、45万人程度の住民から1名の公選区長を選ぶという点 (これは2015年住民投票にかけられた協定書案を指す) で民意の反映の度合いは高くなる」として、「民主的応答性が高まる」ことを認めている。

3-1. 分権化が教育政策に与える影響

官僚とヤードスティック競争

ここからは、分権化が教育政策に与える影響を検討する。

既往研究から議論したように、分権化による効果、なかでもBesley and Case ( 1995 ) のヤードスティック競争モデルは、現職首長に再選という目標のための、より目に見える実績を上げようとするインセンティブをもたらす。しかし自治体の行う施策において、とりわけ教育の分野は長期的な視野に立った安定的な取り組みが求められることから、首長が1任期で上げられる実績は限られている。そこで考慮しなくてはいけないのが、長期的に行政に携わる自治体官僚の行動原理である。実際の政策立案にあたる官僚には、分権化によるインセンティブの変化はないのか。

例えば北村 (2015) は、「 (都構想による) 特別区設置によって、現在の中堅幹部職員にとって管理職ポストは増加する可能性があるので、彼らにとってはチャンスとなる可能性もある」とする。つまり、選挙の洗礼を受けない官僚も、より良い政策を立案する一定のインセンティブを有する可能性がある。

そこで参照したいのが小西 (2012) の研究である。小西 (2012) は、自治体官僚のキャリア・コンサーンに着目し、政策担当者間のヤードスティック競争 (業績の相対評価のもとでの競争) という分析枠組みを構築した。そして、完全集権、縦割り型集権、完全分権、部分分権の4つの統治形態を仮定した推定から、完全分権が優れていることを導き出した。

つまり分権化がもたらすインセンティブ効果は、選挙を通じた政治家 (首長・議会) のみならず、キャリア・コンサーンの存在によって官僚にも及ぶと考えられ、そのことは従来政治から一定の独立性が保たれてきた教育行政に、とりわけ影響する可能性があるとの見方もできよう。

官僚とアカウンタビリティ

Seabright (1996) のアカウンタビリティ仮説は、あらゆる民主的な政治システムには「市民有効性」と「システム容力」が必要だと説いたDahl (1973) に通ずるところがある。このうち市民有効性について野田 (2012) は、「市民が自らの影響力を政府に与えることができると感じる程度であり、それが高いと民主性が高いと考える。小さな政府の方が大きな政府と比べ、住民は監視しやすく、住民の意見も政策に反映しやすい。小さな政府は心理的な距離が近い。大きな政府になると、住民からの監視が行き届かなくなり、心理的な距離は遠くなる」としている。つまり市民有効性が高い状態とは、すなわちSeabright (1996) のいうアカウンタビリティの高まった状態に他ならない。

では、教育行政においてアカウンタビリティが高まるとどのような効果があるのか。田中・別所・両角 (2018) は興味深い研究結果を発表している。田中・別所・両角 (2018) は、東京都の市町村を対象とした分析において、地方教育行政法改正によって教育行政担当者 (特に新教育長) の説明責任 (アカウンタビリティ) の明確化が引き起こされたという仮説を設定した。そして市民からより明確な説明を求められるようになった教育行政担当者の意識が、特にいじめ対策のための現状認知を積極的に行うよう変化した結果、学校において認知件数が増える (暗数が表面化する) 効果があったことを実証している。

3-2. 分権化の効果は教育委員会に及ぶか

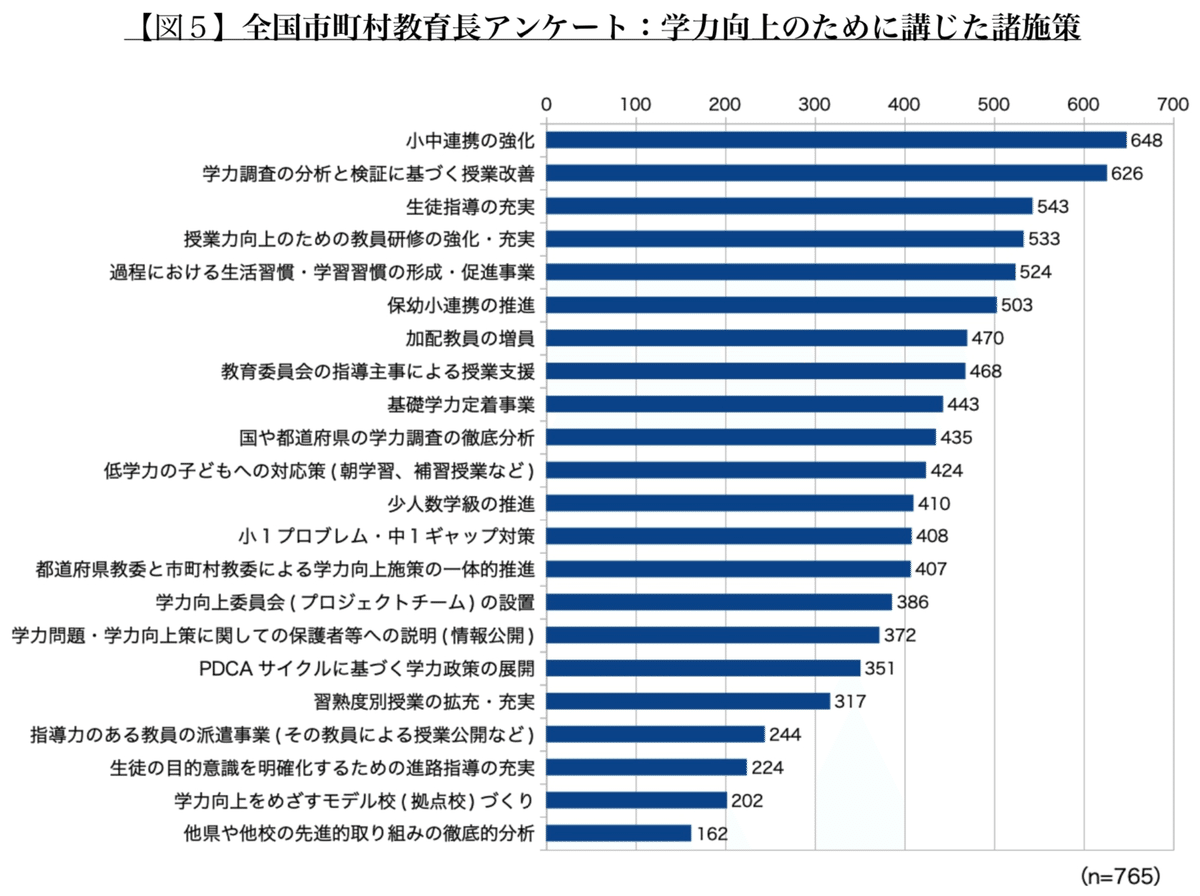

河野 (2015) は、全国市町村教育委員会の教育長1,650名に調査票を送付して得た765名分の有効回答をもとに、市町村教委が学力政策をどのように行ってきたのかを検証している。図5はその河野 (2015) の中から、「市町村教育委員会が講じた学力向上のための諸施策」を分析するための設問に対する、全国市町村教育長の回答 (MA) 結果グラフに、 筆者が若干の加工 (降順への並べ替え) を施したものである。なお質問は、「貴教育委員会では、これまで学力向上を図る目的でどのような施策を講じてこられましたか。次に掲げる項目の中から、これまで実施してきた施策のすべてに○印をお付け下さい。」である。

回答を上位から見ていくと、「小中連携の強化」(84.8%)、「学力調査の分析と検証に基づく授業改善」(81.9%)、「生徒指導の充実」(71.1%)、「授業力向上のための教員研修の強化・充実」(69.8%)、「家庭における生活習慣・学習習慣の形成・促進事業」 (68.6%)、「保幼小連携の推進」(65.8%)、「加配教員の増員」(61.5%) など、その政策メニューは実に多岐に渡っている。このことを河野 (2015) は、「多くの教育委員会では、 政策面から、学力問題を狭く解することなく、子どもの成長という視点から学力向上策を捉え、子どもの学力向上とその基盤整備に努めようとしている」と評価している。

しかし一方で、限りある予算と人員のもとで、これだけの政策メニューを実施し、その効果を“アウトカム指標としての学力テスト結果”に反映させるのが、いかに容易ならざるかは想像に難しくない。

また、河野 (2015) では、市町村教委の学力向上策に対して、自治体首長がどのような態度で臨んでいるかを質問している。その結果、「首長は,教育委員会の学力向上策に関して十分に理解を示している」(81.0%)、「首長は、学力向上策に強い関心をもっている」(78.2 %)、「学力向上策に関して首長は、教育長とよく意見を交換する」(67.0%) 、 との回答が得られた。そして興味深いのが、「学力向上策に対する首長の姿勢と子どもの学力との間に正の相関または負の相関が認められる」「市町村教委と首長 (部局) 間の政策の一致度が高いと認識する教育委員会 (自治体) ほど、子どもの学力が高い」という分析結果である。

分権化によるアカウンタビリティの向上の効果は、住民が自治体をコントロールする力を高めるが、それは選挙を通じたものであるため、直接的には首長あるいは議会に作用する。しかし河野 (2015) や村上 (2012) で論じられているように、多くの自治体で首長と教委は相互理解の上に意見の一致をみていることから、分権化で高まる住民の選挙を通じた影響力は、首長を介して教育長にも一定及ぶことになると考えられる。そのような状況において、図5で示されたような多岐に渡る政策メニューを実施し、住民から高い評価を得るべく、教育の質を維持したまま効率性を改善することは可能なのか。

これらの議論を踏まえて、次に、大阪市廃止・特別区設置という分権化が効率性に与える影響について検討を行う。

3-3. 特別区移行による学力向上政策の配分効率性改善効果

中位投票者とは、各投票者の選好に基づいた各人にとっての至福点を直線上に並べたとき、中心に位置する至福点を持つ投票者のことである。一定の条件の下ではこの中位投票者が多数決投票の結果均衡点となり、公共財供給では中位投票者の選好が反映されるというのが中位投票者定理である。しかし、投票者間の選好の「バラツキ」が大きいと、中位投票者でない多数の投票者は選択された政策に不満を抱く。

この中位投票者定理から公教育の受益者 (児童・生徒、保護者) と公共財・サービス供給の関係をみると、自治体の教育政策には地域内の学力中位校の選好が反映され、そのとき中位校からみた上下の幅、つまり学力のバラツキが小さいほど政策の効果は波及しやすく、バラツキが大きいと不満を抱く児童・生徒、保護者が増加すると考えられる。

林宜嗣 (2008) は、Oates (1972) の分権化定理に当てはまる第一の条件として、「地方自治体内では住民選好が大きく乖離せず、一方、自治体間で選好が大きく乖離していること」を挙げており、このことが配分効率性の改善に繋がる。

したがって、大阪市を廃止して新たに設置される特別区内での学力のバラツキは、現在の大阪市より小さくなる方が望ましい。同時に特別区間での学力のバラツキは、現在の大阪市より大きくなる方が望ましい。

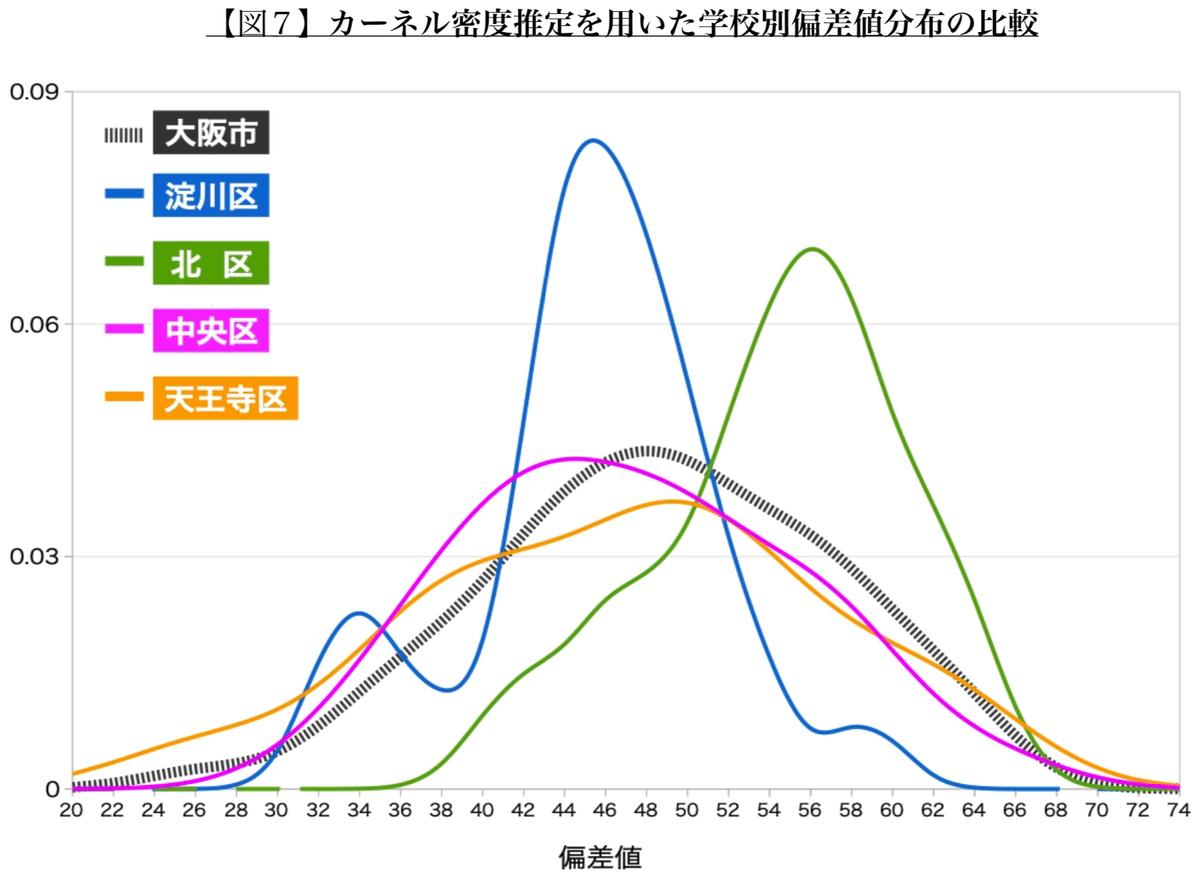

そこで、平成30年の学力・学習状況調査をもとに、大阪市内全市立中学校の平均正答率の偏差値を算出し、それを大阪市と都構想が計画する4特別区に振り分け、四分位分散分析とカーネル密度推定を用いて、学力のバラツキの大小および中位値に対する集中の度合いをみた。

分析方法

まず大阪市内全ての市立小学校・中学校のホームページから平成30年学力・学習状況調査の平均正答率のデータを収集したところ、特に市立小学校で具体的な値を公表していないケースが少なからずあり、公表数は288小学校のうち237校 (82%) であった。そこで未公表の学校について前平成29年の値で代用することを試みたが、前年の公表学校数は226校 (78%) とさらに少なく、よって市立小学校については断念し、市立中学校のみで算出を行った。

市立中学校においては、平成30年学力・学習状況調査の平均正答率データの公表学校数は128中学校のうち118校 (92%) であった。平成30年のデータが得られない10校のうち5校は前平成29年の値 (偏差値) をもって代用し、前年の値も不明な5校は欠損として除外した。なお除外したのは、阪南中学校 (阿倍野区)、南港南中学校 (住之江区 ) 、矢田南中学校 (東住吉区) の3校及び、学校統廃合により過去のデータが確認できない勝山中学校、鶴橋中学校 (いずれも生野区) の2校である。

そうして集計した平成30年学力・学習状況調査の国語 A、国語 B、数学 A、数学 Bの学校毎の平均正答率を、大阪市全体と4特別区 (特別区設置協定書に基づく区割り) に振り分け、それぞれ偏差値を算出し、その平均値を各校の学力を表す変数とした。

なお、四分位分散分析では、市立中学校を各特別区に振り分けた後に、区内の学校における偏差値を算出したが、カーネル密度推定では、先に市立中学校の偏差値を全市で算出した後に、各特別区への振り分けを行なっている。これは中位値 (後掲するカーネル密度推定グラフの曲線のピーク位置) がどの程度移動するかをみるためである。

また、教育委員会は、地域内で相対的に学力の高い (偏差値の高い) 学校より、ボリュームゾーンである学力中位校、あるいは学力低位校の底上げに政策課題を見出し、資源を振り向けると考えられる。そこで事前に、地域内で特に偏差値が高い上位校を “外れ値” とみなして分析から除外した。方法としては、中位値より上に位置する市立中学校をスミルノフ・グラブス検定にかけ、p値の水準0.1を満たした学校を除外する操作を行った。この外れ値検定により7校 (天満中学校、北稜中学校、咲くやこの花中学校、 天王寺中学校、高津中学校、昭和中学校、田辺中学校) が除外された結果、最終的な標本数は116校である。

大阪市立中学校 学校別平均正答率 (4科目偏差値平均) のヒストグラム

分析結果

表1はその分析結果、図6はBox plotである。

図6のBox plotにおいて、水色の太線部は四分位範囲を示している。つまり地域内の学力中位校の選好が反映される政策の効果は、この太線部が短いほどより波及しやすく効率的であると考えられる。

学力のバラツキを表す四分位分散係数は、大阪市の0.084に対して、淀川区では0.040と大幅に縮小し、北区も2割程度縮小する。また天王寺区は横ばいとなり、上回ったのは中央区のみであった。中央区は西成区と浪速区に立地する2校の平均正答率が大阪市内ワースト1・2である影響が大きい。仮にこの2校は個別対応するとして除いた試算では係数は0.086に下がり、ほぼ横ばいとなる。

図7は、同じく大阪市立中学校の学力テスト偏差値をガウス型のSilverman カーネル密度推定 (バンド幅2) にかけたものであり、現在の大阪市および都構想で設置される各特別区の、学校ごとの学力の分布と中位値に対する集中度をみている。

淀川区は、黒の点線で表した現在の大阪市に比べて、曲線のピークがやや左に移動しつつ、山の高さと傾斜が顕著に大きくなっていることから、中位への集中がみられる。したがって現在の大阪市の学力向上政策よりも、やや下方を意識しながら中位に資源を投入することで、政策の波及効果は高まり効率性が改善される可能性がある。

北区は、現在の大阪市に比べて、曲線はピークが右に移動しつつ、山の高さと傾斜が大きくなっており、中位への集中がみられる。したがって現在の大阪市の学力向上政策よりも、やや上の学力水準を想定して資源を投入することで、政策の波及効果は高まり効率性が改善される可能性がある。

中央区と天王寺区については現在の大阪市と大きな差異はない。したがって現在の大阪市の学力向上政策が基本的に継承されるなかで、各区は独自性を見出していくことになるだろう。

3-4. 分析結果の他分野への適用可能性

以上の分析結果から総合的にみて、大阪市の特別区への移行は学力向上政策の配分効率性の改善効果をもつと考えられる。しかしこのことは教育分野に止まらず、例えば福祉や社会保障など他分野における配分効率性の改善にも援用できる可能性がある。

子供の学力とSES (学力に影響する社会経済的背景) の関係は近年急速に研究が進んでいるところであるが※6 、全米教育統計センター (NCES) はSESについて、「親の学歴、親の職業上の地位、および世帯または家族の収入が含まれ、より広義のSESには、その他の世帯、近隣地域、および学校の資源が含まれる」と定義する※7。つまり、子供の学力は地域のさまざまな社会経済状況のいわば「写し鏡」であると捉えることができる。

図7は、前出の大阪市立中学校の学力テスト偏差値と、2010年国勢調査小地域集計から算出した、中学校区ごとの住民の最終卒業学校が大学・大学院の者の比率について、2変量の相関関係を示したものである (n=122) 。その係数は0.719 (p<.001) と強い正の相関がみられ、これは「大卒者の多い校区の中学校ほど、子供の学力テスト偏差値が高い」ことを示唆することから、前述の子供の学力とSESの関係の一部 (親の学歴) を裏付ける。したがって、 前項の分析結果のとおり、特別区への移行が学力向上政策の配分効率性の改善効果をもつならば、子供の学力を「写し鏡」として応用することで、福祉や社会保障など他分野での資源配分の効率化が期待できるかもしれない。

※6 子供の学力とSESの関係については国内外の研究者によって既に多くの知見が蓄積されているためここでは割愛する。野崎・樋口・中室・妹尾 (2018) におけるサーベイ、及びお茶の水女子大学による調査研究 (2018) を参照されたい。

※7 NCES (National Center for Education Statistics), 2012年。

結びにかえて

Oates (1972) が示した分権化定理の第一の条件は、「地方自治体内では住民選好が大きく乖離せず、一方、自治体間で選好が大きく乖離していること」である。そして筆者が現在の大阪市と都構想後の各特別区について、いくつかの社会経済的指標を比較した結果、「(特別区内) では住民選好が大きく乖離 (しない)」状態は、指標によりその強弱は異なるも一定確認されている。ただし都構想はその出発点として、移行時には特別区間の財政的格差を非常に小さくした状態、つまり横並びからのスタートを企図していることから、財政力の差異に限っては「(特別区間で) 大きく乖離」する状態にはならない。

しかし、特別区間の住民選好の乖離はすなわち財政力の差異ではない。金本・藤原 (2016) が、「足による投票はコミュニティーの多様化をもたらし、各住民はそれぞれの間から自分の好みにあったコミュニティーを選択できるようになる」と述べていることからも、特別区間の住民選好の乖離とは、文化的・機能的な意味での多様性と理解されよう。それは、かつてJacobs (1961) が提唱したように、巨大な建築構造物でも都市インフラでもなく、“ヒト”こそが都市の資本であり活力であるなら、またPorter (1998) が説いたように、ネットワークとソーシャルキャピタルの育成が都市の競争力となるなら、各特別区はそこに差異を生み出し、住民に居住の際の新たな選択肢を提示すればよいのである。

参考文献 (引用順)

Robson, William A. (1957)『Great cities of the world. Their Government, Politics and Planning. Second Edition』The Macmillan Company 小倉庫次・辻清明・吉富重夫 訳『世界の大都市 – その行政と政治と計画』東京市政調査会.

Robson, William A. (1967)「東京都政に関する報告書」『法律時報』第40巻 3号.

諸富徹 (2012)「グローバル化と大都市圏ガバナンスの変容」『地方財政』No. 51 4-14頁.

(一財) 自治総合センター 2015年12月10日『21 世紀地方自治制度についての調査研究会 平成27年度』第2回「アメリカ合衆国における地方自治体の解散とカウンティの役割について」より発表者:渕圭吾

長峯純一 (1998)『公共選択と地方分権』関西学院大学研究叢書 第88編 勁草書房.

林宜嗣 (2008)「財政改革に資する国・地方の役割分担と地方財政システム」財務省財務総合政策研究所 貝塚啓明 編『分権化時代の地方財政』中央経済社.

広島大学大学院社会科学研究科附属地域経済システム研究センター 第13回研究集会 2002年9月23日「21世紀の地域システムと計画行政」シンポジウム2「分権型社会の実現と行財政改革」より発言者:長峯純一

御船洋 (2017)『地方分権論の再検討 - 経済学の視点から』中央大学『商学論纂』第58巻 5/6号 385-447頁.

林正義 (2008)「地方分権の経済理論 - 論点と解釈」財務省財務総合政策研究所 貝塚啓明 編『分権化時代の地方財政』中央経済社.

楊光洙・野田遊・金容哲 (2012)「日本の広域地方制度改革と道州制の論理」長崎県立大学経済学部論集 第46巻 2号 23-42頁.

林正義 (2005)「自治体合併の評価 – 経済分析からの展望」井堀利宏 編著『公共部門の業績評価 – 官と民の役割分担を考える』東京大学出版会.

長峯純一・田中悦造 (2006)「市町村合併による財政への効果 – 篠山市合併後5年間の検証」関西学院大学『総合政策研究』22号 93-113頁.

山下耕治 (2011)「未合併団体の財政行動に関する実証分析 – 合併特例法の政策評価」日本経済研究センター『日本経済研究』65号.

広田啓朗・湯之上英雄 (2013)「平成の大合併と歳出削減 – 規模の経済性と合併後の経過年数に関するパネルデータ分析」日本地域学会『地域学研究』43巻 3号 325-340頁.

中澤克佳・宮下量久 (2016)『「平成の大合併」の政治経済学』勁草書房.

Tiebout, Charles M. (1956)「A Pure Theory of Local Expenditures」Journal of Political Economy, 1956, Vol. 64, pp. 416-424.

Oates, Wallace E. (1972)『Fiscal federalism』Edward Elgar Publishing.

Besley, Timothy and Case, Anne (1995)「Incumbent Behavior : Vote-Seeking, Tax- Setting, and Yardstick Competition」American Economic Review, 1995, Vol. 85, Issue 1, pp. 25-45.

西垣泰幸 (2017)『地域間ヤードスティック競争の経済学』日本経済評論社.

Seabright, Paul (1996)「Accountability and decentralisation in government: An incomplete contracts model」European Economic Review, 1996, Vol. 40, Issue 1, pp. 61-89.

岩本康志 (2001)「政府統治理論から見た行政改革」『政府統治の研究』国際高等研究所.

文化庁 2020年8月22日「第22期国語審議会答申 - 国際社会に対応する日本語の在り方」https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/22/tosin04/ index.html (最終閲覧2020年8月22日)

蓮生郁代 (2010)「アカウンタビリティーの意味 – アカウンタビリティーの概念の基本的構造」大阪大学国際公共政策学会『国際公共政策研究』第14巻 2号 1-15頁.

Brueckner, Jan K. (2003)「Strategic Interaction Among Governments : An Overview of Empirical Studies」International Regional Science Review, 2003, Vol. 26, Issue 2, pp. 175-188.

伊藤修一郎 (2002)『自治体政策過程の動態 – 政策イノベーションと波及』慶應義塾大学出版会.

伊藤修一郎 (2006)『自治体発の政策革新 – 景観条例から景観法へ』木鐸社.

塚原康博 (1992)「社会福祉政策の導入と伝播 – 先行要件仮説と伝播仮説の統合と検証」 『季刊社会保障研究』第28巻 2号 173-181頁.

中澤克佳 (2006)「財源制約と地方自治体の供給行動老人福祉費の決定構造の検証」『公共選択の研究』第47号 43-54頁.

中澤克佳 (2007)「市町村高齢者福祉政策における相互参照行動の検証 – ホームヘルプ サービス供給水準の事例研究」『日本経済研究』第57号 53-70頁.

山内康弘 (2009)「介護保険施設の供給における地方自治体間の空間自己相関の検証」 『大阪大学経済学』Vol. 59, No. 3, 206-222頁.

別所俊一郎・宮本由紀 (2012)「妊婦健診をめぐる自治体間財政競争」『財政研究』第8巻 251-267頁.

足立泰美・齊藤仁 (2015)「妊婦健診公費負担額における相互参照行動」神戸国際大学紀要 第90号 13-26頁.

足立泰美・齊藤仁 (2015)「乳幼児医療費助成制度におけるヤードスティック競争」『季刊社会保障研究』第51巻 3/4号 369-389頁.

石田三成 (2014)「地方公務員の給与削減に関する実証分析」日本財政学会編『協働社会における財政』財政研究 11 巻 有斐閣 pp. 191-211.

掘篭善裕 (2009)「地方政府における政策革新のマルチエージェント・シミュレーショ ン」岩手県立大学『総合政策』第10巻 2号 125-136頁.

山本航・林正義 (2016)「地方公務員人件費の決定要因と市町村の相互参照行動 - 市町村別類似団体区分と財政比較分析表を手がかりに」『公共選択』第65号 73-92頁.

佐藤英人・清水千弘 (2011)「東京大都市圏における持家取得者の住居移動に関する研究」『都市計画論文集』Vol. 46 No. 3 559-564頁.

川相典雄 (2005)「大都市圏中心都市の人口移動と都心回帰」『経営情報研究』第13巻 1号 37-57頁.

長沼佐枝・荒井良雄 (2010)「都心居住者の属性と居住地選択のメカニズム - 地方中核都 市福岡を事例に」東京地学協会『地学雑誌』第119巻 5 号 794-809頁.

金本良嗣・大河原透 (1996)「東京は過大か - 集積の経済と都市規模の経済分析」電力中 央研究所経済研究所『電力経済研究』第37号 29-42頁.

林亮輔 (2012)「集積の利益と地域経済 - 企業活動に関する最適空間構造のシミュレー ション分析」日本経済研究センター『日本経済研究』 第66号 88-103頁.

鈴木遵也 (2014)「地方公共サービスにおける資源配分の効率性 – 生産と配分の2つの視点による実証分析」関西学院大学大学院経済学研究科博士論文.

総務省 2016年12月2日「広域連携が困難な市町村における補完のあり方に関する研究会」第1回 配布資料6「市町村における対人行政サービスの増大について」.

Peterson, Paul E. (1981)『City Limits』University of Chicago Press.

吉田素教 (2012)「堺市にふさわしい大都市制度についての対談会」 (財)堺都市政策研究所.

北村亘 (2015)「大阪における政令指定都市制度の課題と対応」連合大阪「大都市制度等に関する研究会」中間報告書.

曽我謙悟 (2001)「地方政府と社会経済環境 - 日本の地方政府の政策選択」『レヴァイアサン』28 号 70-96頁.

別所俊一郎 (2011)「再分配政策と地方財政」日本地方財政学会研究叢書 第18号『地方財政の理論的進展と地方消費税』 10-12頁.

佐藤泰裕 (2017)「人口動態の空間経済分析」井伊雅子・原千秋・細野薫・松島斉 編『現代経済学の潮流 2017』東洋経済新報社 第5章 127-163頁.

田中宏樹 (2013)「水平的政府間競争の理論と実証 - サーベイ」同志社政策科学研究 第14巻 2号.

小西秀樹 (2012)「集権と分権の政治経済学 - 政策担当者の出世欲とヤードスティック競争」田中愛治 監・小西秀樹 編『政治経済学の新潮流』.

Dahl, Robert A. and Tufte, Edward R. (1973)『Size and Democracy, Stanford, CA : Stanford University Press』内山秀夫 訳 (1979)『規模とデモクラシー』慶応通信.

野田遊 (2012)「広域自治体における民主主義」真山達志 編著『ローカル・ガバメント論 – 地方行政のルネサンス』ミネルヴァ書房.

田中隆一・別所俊一郎・両角淳良 (2018)「新教育委員会制度がいじめの認知件数に与えた影響について - 東京都の区市町村別データを用いた分析」PRI Discussion Paper Series No. 18 A-04.

河野和清 (2015)「市町村教育委員会の学力政策に関する一考察」広島大学大学院教育学研究科紀要 第三部 第64号 1-10頁.

村上祐介 (2012)「教育委員会制度改革論の再検討」日本教育行政学会研究推進委員『地方政治と教育行財政改革 - 転換期の変容をどう見るか』福村出版 192-211頁.

野崎華世・樋口美雄・中室牧子・妹尾渉 (2018)「親の所得・家庭環境と子どもの学力の関係 – 国際比較を考慮に入れて」国立教育政策研究所 NIER Discussion Paper Series No.008.

国立大学法人お茶の水女子大学 (2018)「保護者に対する調査の結果と学力等との関係の専門的な分析に関する調査研究」文部科学省 平成29年度「学力調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究」.

NCES (2012)「Improving the Measurement of Socioeconomic Status for the National Assessment of Educational Progress: A Theoretical Foundation」Recommendations to the National Center for Education Statistics.

大阪市 2020年8月20日「第35回大都市制度(特別区設置)協議会について - 資料5特別 区制度 (案) 06 財政調整」https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000506898.html (最終閲覧 2020年8月22日)

Jacobs, Jane (1961)『The Death and Life of Great American Cities』Random House 山形浩生 訳 (2010)『アメリカ都市の死と生』鹿島出版会.

Porter, Michael E. (1998)『On Competition』Harvard Business Review Press 竹内弘高 訳 (1999)『競争戦略論 l.ll』ダイヤモンド社.