【山梨県立考古博物館】春季企画展「クリスタル・ロード」を見に行く

はじめに

甲府市の北部にある渓谷、御嶽昇仙峡が国の名勝に指定されて100年となります。

山梨県立考古博物館では、春季企画展として「御嶽昇仙峡国名勝指定100周年記念クリスタル・ロード」(2023.4.15~6.11)を開催し、かつて水晶の産出地であった御嶽昇仙峡について紹介するとともに、県産水晶で作られた石器や装飾品を時代ごとに展示しています。また、他県の遺跡から出土した県産水晶の資料も紹介しています。

昇仙峡

昇仙峡は、甲府市内を流れる荒川の上流にあり、花崗岩の断崖や大小の奇岩により幻想的な風景が広がる渓谷です。甲府市中心部から北へ車で30分ほどで渓谷の風景が広がることから利便の良い観光地となっています。四季折々の風景を楽しめますが、特に紅葉のシーズンが一番の人気です。そのような御嶽昇仙峡ですが、2020年(令和2年)、日本遺産「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡~水晶の鼓動が導いた信仰と技、そして先進技術へ~」として認定されました。

クリスタル・ロード

クリスタル・ロードとはこの展示のための命名だと思います。シルク・ロードになぞらえたのでしょう。確かに山梨から算出された水晶が他県の遺跡などからも見つかっており、なんらかの交流があったことは想像に難くありません。

かつては昇仙峡のさらに奥の金峰山(秩父多摩甲斐国立公園に属する。標高2,599m)から水晶を多く算出していました。水晶は水の塊と信じられていたため、金峰山は山岳信仰の山であり、水神信仰へとつながりました。残念ながら現在水晶はほとんど算出されていません。

水晶に関して文献に登場するのは江戸時代からです。しかし、県内の考古資料からは水晶を使った矢じりや装飾品など時代ごとに出土しています。近年の研究でいずれも山梨から算出されたとが科学的調査から分かっているようです。文献で確認できない時代については考古分野と科学から追いかけることが可能となっています。

第1章 昇仙峡の水晶、山梨の水晶

冒頭目にはいるケースにはライトアップされた巨大な水晶があります。山梨大学が所有する百瀬康吉水晶工芸コレクションであり、そのうちの一部です。

また、御岳昇仙峡の風景パネルによって渓谷がもたらした水晶の魅力を伝えています。

山梨県内には20カ所を超える水晶の産出地が知られています。ほとんどが「甲府花崗閃緑岩体」にあるもので花崗岩の地質に含まれるケイ素を主成分とした鉱物を算出していました。そうした鉱物の代表が水晶です。

ところで、山梨の地場産業のひとつとしてジュエリー産業があります。その内容は宝石を磨く研磨と磨いた宝石を指輪やペンダントなどに固定する留めになります。研磨の始まりは、京都の玉作りの職人から金桜神社(昇仙峡の上流に所在)の神職に水晶研磨技術が伝わったことが始まりとされています。

また、山梨県立博物館の企画展「印章―刻まれた歴史と文化」(2023.3.11~5.8)で触れられていますが、印章も地場産業ですが、印章は文久年間(1861年~64年)に水晶印の篆刻から始まったと言われています。

ジュエリー産業と印章、この二つの地場産業は水晶なしには成立しませんでした。更に現代において水晶は人工水晶製造技術へと繋がってスマートフォンなどの電子機器に使用され生活を支えています。

第2章 水晶に魅せられた狩人たち―旧石器時代の水晶利用―

旧石器時代の遺跡から水晶を利用した石器が見つかっています。ただし、水晶を利用した石器は1%に満たないそうです。産出量のほかに水晶は硬い(モース硬度7)ため加工がしにくかったからのようです。しかし丹念に作りこまれた水晶の石器もあることから、神秘性や制作技術の誇示などで水晶が使われたのではないかと考えられます。

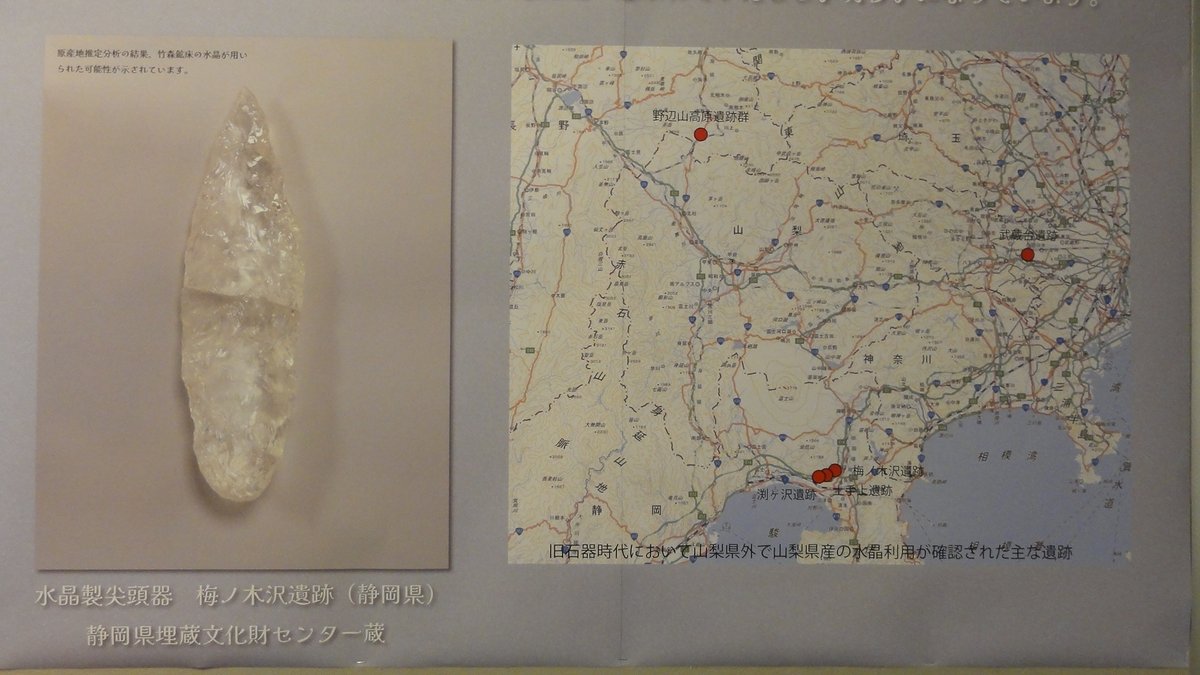

また沼津市の土手上遺跡から出土の水晶は山梨産で、3万2千年前に水晶が運ばれていたと考えられます。

展示では、後期旧石器時代前半に確認された唯一の事例として、立石遺跡(甲府市中道町)から1点出土した石刃を展示しています。

中央自動車道八ヶ岳PAの拡大により発掘された横針前久保遺跡(北杜市長坂町)は3万年前で県内最古級の遺跡です。黒曜石の石器の中に10数点の水晶の石器が発掘されました。

山梨県で旧石器時代の最大のムラといわれる、丘の公園第Ⅰ遺跡、同第Ⅱ遺跡(北杜市長坂町の石器があります。1万8千年~2万年前の遺跡です。

北杜市丘の公園第Ⅱ遺跡の石器は硬質頁岩や碧玉といった山梨では採取できない石材が出土しています。水晶と交換していた可能性があります。

第3章 成熟する石器文化と水晶―縄文時代の水晶利用―

長野県の和田峠が黒曜石の産出地であり、黒曜石を手に入れていたにもかかわらず、水晶による石器も作られていたようです。

まずこちらには石斧、石臼など様々な石器による道具が展示されています。黒曜石による矢じりもあります。また水晶の結晶もあります。

かの釈迦堂遺跡からも水晶の石鏃が出土しています。

加工が容易でないにも関わらず石匙や尖頭器も水晶で作られていました。

科学的な測定について解説があります。水晶に含まれる微量の不純物から原産地を推定できるそうです。そうした原産地推定分析の結果、縄文時代の水晶は甲州市にある竹森鉱床を置く使っていたことが推定できるようです。

第4章 エリートたちの水晶利用―弥生・古墳時代の水晶利用―

弥生・古墳時代に入ると水晶は玉類として扱われていきます。当時台頭しつつあった権力層(エリート層)は玉類も贈りあうことで社会的な関係を築いていた考えられます。東日本最大級の古墳として甲斐銚子塚古墳が築かれた謎を解く鍵として「水晶の玉」があげられるそうです。甲斐銚子塚古墳はこの県立考古博物館の至近にある古墳です。

甲斐銚子塚古墳が築かれた4世紀代は各地で水晶の勾玉が出土するようになっています。製作地から「山陰系」と「関東系」に分けられます。関東系の山梨県立考古博物館の原産地推定分析によれば、北は宮城県、西は静岡県まで山梨産の水晶の流通が確認できます。

甲斐銚子塚古墳の被葬者は水晶をもって影響力をもっていた可能性に言及しています。しかし、次代となると水晶製の玉類は激減しています。

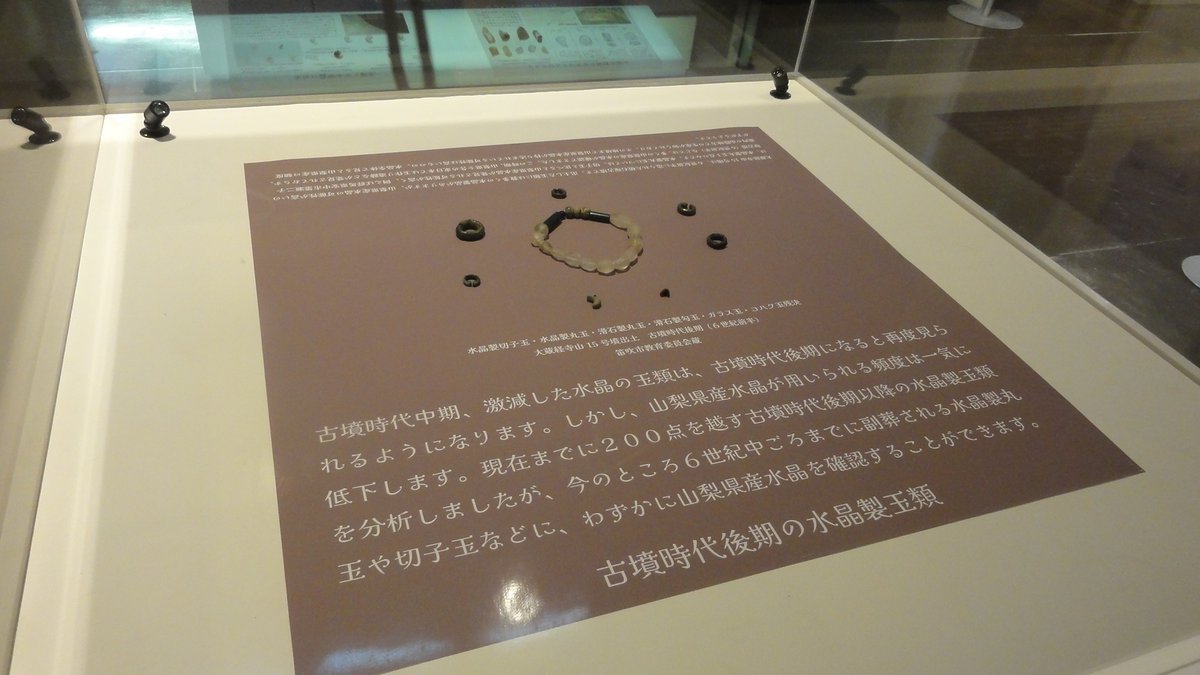

古墳時代後期になると再び水晶の玉類がみられるようになります。独立ケースの中には、古墳時代後期の大蔵経寺山15号墳(笛吹市)の出土品です。

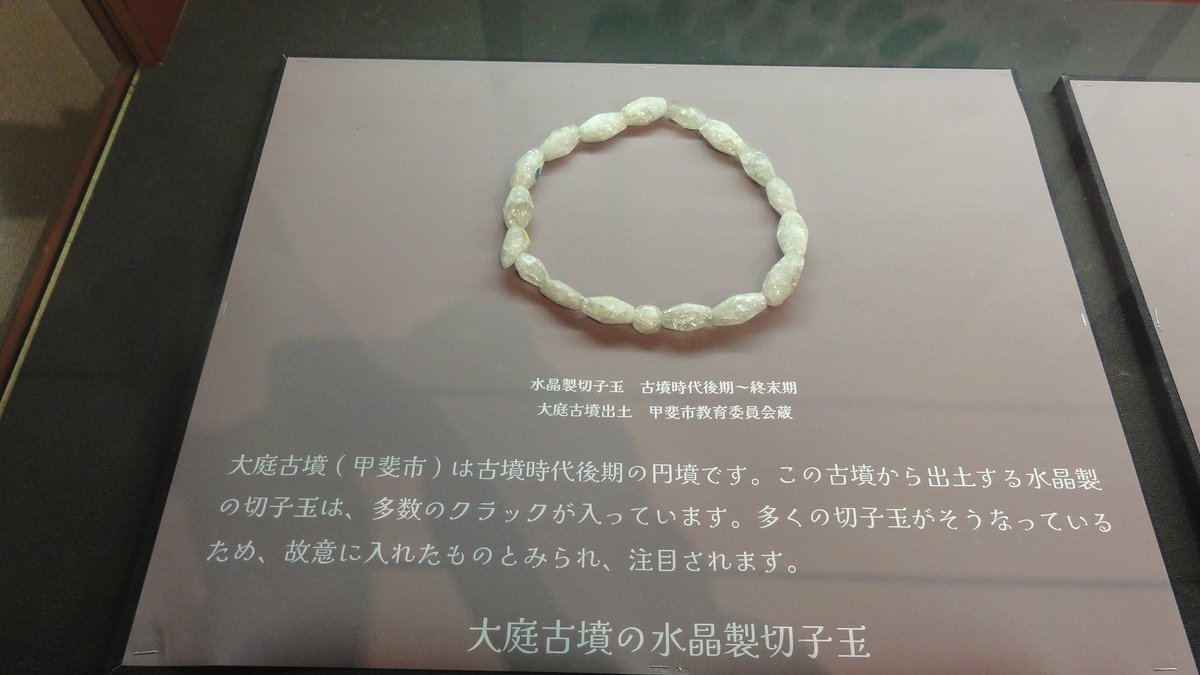

古墳時代後期に見られるの玉類のつくりの解説とともに水晶の切子玉がケースに展示されています。

山梨県の水晶切子玉です。いずれも古墳時代終末期のものです。

第5章 水晶の記憶

奈良時代に入り水晶は、仏教と関連した利用が始まります。

古代の水晶利用として、奈良・平安時代については、水晶の利用は仏教の信仰的に用途に限られていると思われていましたが、奈良時代、平安時代の住居から、水晶の破片なが出土しています。住居に関わる何らかの儀礼に使用されていた可能性が考えられます。

中世の水晶利用として、武田信義の館跡と伝わる、韮崎市の武田東畑遺跡ですが水晶片が10点以上出土しています。武田信義は大河ドラマ「鎌倉殿13人」でも登場している武田氏の祖です。

甲州市勝沼にある国の史跡勝沼氏館跡からは、水晶片が1点のみ堀の跡から出土しています。

御室浅間神社の里宮(富士山二合目に本宮がある)の水晶や鉄製品は、富士山の世界遺産登録に向けた発掘調査により出土したものです。

近世以降になると、江戸時代の末期に京都の玉つくり職人から水晶研磨技術が伝わりました。文献についても『甲斐国史』など文献に水晶の記録が残りはじめます。

また、水晶の需要増加に伴って水晶鉱山の開発が活発になりました。明治政府の奨励によるものや太平洋戦争中の水晶振動子の需要など採掘がされましたが現在は採掘は行われていません。甲府市黒平地区には水晶鉱山の跡がいくつも残っています。 ケースには水晶の結晶が展示されています。

ほかに水晶を利用したものとして メガネレンズがありました。

おわりに

時代ごとの水晶の利用など考古的に見応えのある内容でした。このボリュームで企画展(観覧無料)というのもお得感のある展示です。

山梨ジュエリーミュージアムではこちらの企画と共催企画として「山梨の水晶と装身具」(2023.4.22~6.19)を開催しています。こちらも観覧無料です。

参考資料

山梨県立考古博物館「クリスタル・ロード 御嶽昇仙峡国名勝100年記念」展示リーフレット、2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?