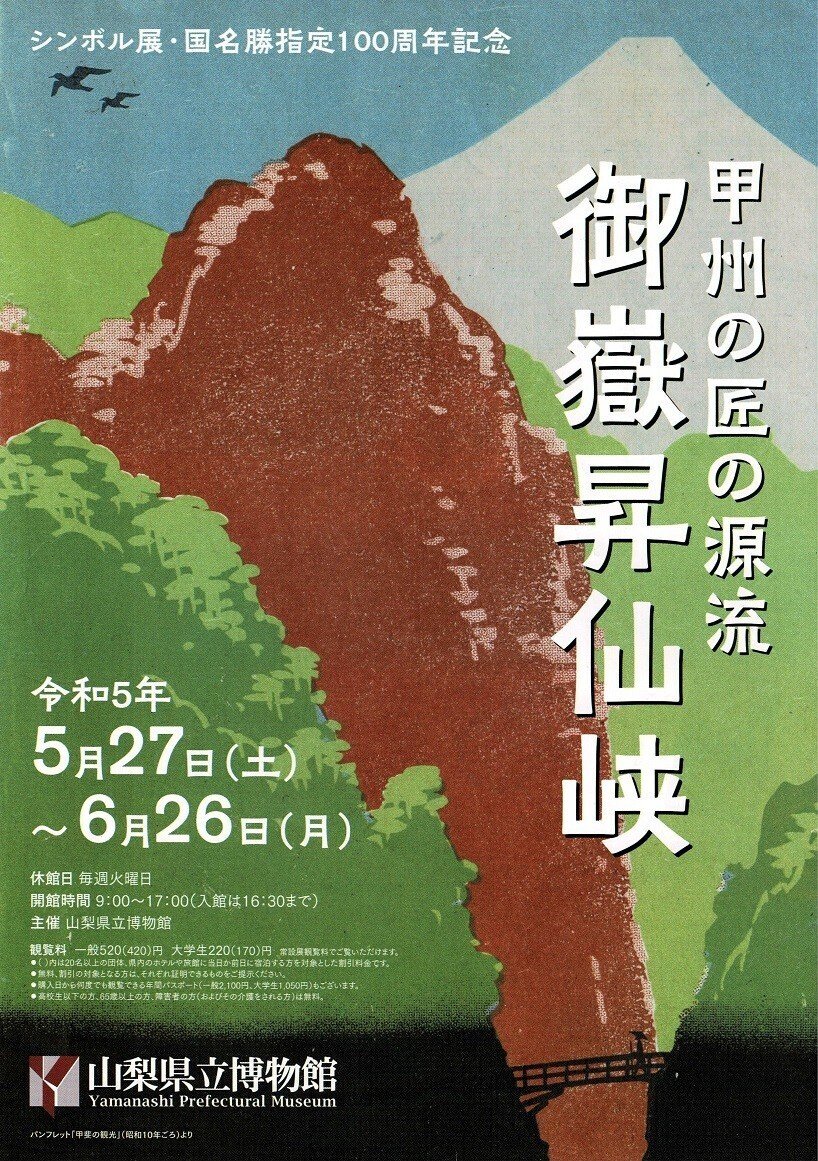

【山梨県立博物館】シンボル展「甲州の匠の源流 御嶽昇仙峡」を見に行く

はじめに

甲府市の北部にある渓谷、御嶽昇仙峡が国の名勝に指定されて100年となります。また特別名勝としては70年になります。

山梨県立考古博物館や山梨ジュエリーミュージアムでは御嶽昇仙峡の水晶に着目した展示が行われました。

山梨県立博物館でもシンボル展「甲州の匠の源流 御嶽昇仙峡」(2023.5.27~6.26)を開催しており、こちらは景観と歴史、信仰、文化から史料(資料)を集めた展示となっています。

絵葉書「御嶽昇仙峡」

御嶽昇仙峡が、国の名勝に指定されたのが、1923年(大正12年)、さらに特別名勝として指定されたのが1953年(昭和28年)と古く、御嶽信仰とともに大正期からは景勝地として知名度を上げました。

メインエントランスから展示室へ進んだところで、大正~昭和戦前にかけて作られた絵葉書による御嶽昇仙峡の名所を紹介しています。

「猿渡の滝」は板敷渓谷の入口近くの滝で、滝の上にある藤蔓を伝って渡る猿の姿からそう呼ばれます。

「大滝」は落差30メートルを誇る板敷渓谷を代表する滝です。

なお、絵葉書の説明は本展示のリーフレットに依りました。

「仙娥滝」は落差30メートルで御嶽昇仙峡を代表する景観のひとつです。

「石門」は二つの石で支えあう天然のトンネルです。

「雪虹の滝」は石門をくぐって間もなくのところにある滝です。水の流れが雪が崩れるようにも虹がうねるようにも見えることからその名があります。

「彌三郎岳」は頂上から360度の眺望が楽しめる岩山です。現在はロープウェーで上がれます。

「人面石」は昇仙峡に数ある奇妙な岩のひとつです。

「富士石」写真中央の拡大を見ると富士山に見える岩の姿があります。

「長瀞橋」1924年(大正14年)に作られた御嶽昇仙峡の入口にかかるアーチ橋です。

甲州の匠の源流 御嶽昇仙峡

展示室の受付ゲートを入るとすぐにシンボル展の会場です。

御嶽昇仙峡ですが、令和2年(2020)に日本遺産「甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡」に認定され、2023年(令和5年)は名勝指定100周年(特別名勝指定70周年)を迎えました。

御嶽とは昇仙峡のさらに北の奥にある「金峰山」のことで、秩父多摩甲斐国立公園に属する標高2,599メートルの山です。山梨県では「きんぷさん」長野県は「きんぽうざん」と呼びます。古くから山岳信仰の山であるとともに、かつてはわが国有数の水晶の産出地でした。

また、昇仙峡は仙娥滝や覚円峰に代表される、自然の渓谷の造形美があり、明治大正期から山梨を代表する観光地でした。また、盆地を流れる荒川の源流で現在は荒川ダムがあることなど昔から甲府盆地の水瓶でもあります。

こうした特徴や歴史を併せ持つ御嶽昇仙峡の展示は自然、信仰と文化、人々の3テーマで進みます。

第1章 御嶽昇仙峡の景観と自然

何よりも御嶽昇仙峡といえば、渓谷の美しさではないでしょうか。甲府市中心部より北へ30分ほどで到達できる場所にありならが、水墨画に出てくるような渓谷の風景は昔から多くの人を魅了してきました。

特に明治末期に中央線が開通し、大正期には乗り合いバスが誕生すると観光地としての知名度を上げてきました。

まず展示に入ると、明治から昭和にかけての昇仙峡を扱ったパンフレットや観光マップの数々が紹介されています。その中に今回の展示のチラシなどに使われているメインビジュアルがあります。版画調の「甲斐の観光」(昭和10年頃)というパンフレットです。

こうした当時のパンフレットからは、印刷技術や当時流行った鳥瞰図などを用いるなど時代ごとの背景が見えてきます。何点か拝借した画像から出展を示したうえで紹介します。

「甲府市を中心とせる甲斐大観」(1929年、昭和4年)は、甲府を北から南へ見た鳥瞰図に特徴があります。鳥瞰図で有名な金子常光の作です。また、甲府の沿革や特産品、各寺院や湯村温泉、昇仙峡といった観光地の解説が記されています。

富士身延鉄道(現在のJR身延線)の甲府開業の翌年の発行であることから、新たな観光需要を意識していることが伺われます。

「御嶽昇仙峡(金子常光鳥瞰図)」(1927年、昭和2年)です。こちらも金子常光の作です。中央線が利用されていたため起点となる東京、横浜、八王子が左側に描かれています。八ヶ岳、茅ヶ岳など山々が画面の奥にそびえています。昇仙峡周辺で一番高い彌三郎岳が中心に据えられています。彌三郎岳はパノラマ台と呼ばれ現在はロープウェイで容易に上がることが出来ます。

「甲府盆地鳥瞰図」は昭和初期のもので、甲府盆地と富士山の鳥瞰図です。こちらの鳥瞰図は金子常光の師匠である吉田初三郎の作です。山梨水晶株式会社制作のため水晶細工の広告が入っています。

次に、紀行文、地誌などにみられる御嶽昇仙峡を紹介しています。

学術的な著述としては『甲斐の名勝御岳昇仙峡と其奥』(1930年、昭和5年)があります。著者の石原初太郎は地質学者で地質・植物の調査研究や景勝地開発で功績を残した人物です。

石原は、江戸時代の終わりごろは「御岳新道」と呼ばれていたのを明治20年に漢学者の三島毅らが「巨摩渓」と名付けたと紹介しています。つまり、この頃は昇仙峡とは呼ばれていないことが伺われます。

『裏見寒話』(1752年、宝暦2年)は甲府勤番だった野田成方がおよそ30年間で見聞きしたことを書き残しておいたものです。巻二に金櫻神社の状況や金峰山へ至る参詣道の様子が記されています。

『官遊紀勝』(文化年間)は、甲斐国に滞在した江戸幕府侍医の渋江長伯の紀行文です。

『甲斐叢記』(1893年、明治26年)は、大森快庵の著述です。巻六に御嶽、金峰山に関する記述がみられます。

さらに、金峰山と金櫻神社を紹介した資料があります。

御嶽昇仙峡の中にある金櫻神社ですが、金峰山山頂に本宮があり、金櫻神社はその里宮となります。

「細井次兵衛証文写」(1658年、万治元年)という資料は、下条南割村(韮崎市)と北山筋下今井村(甲斐市)との境の争いで両村が金櫻神社の境内の鐘を鳴らして誓約するよう幕府が命じたものです。境内の鐘は「御嶽の鐘」「秘訣の鐘」と呼ばれ村や個人の争っで約定をして鐘をつかせていました。

金櫻神社の由緒についての資料は多数ありますが、古いものとして「金峯山金桜神社由緒書」(1844年、弘化1年)御嶽山年番神主作が展示されています。

次に、水晶と工芸品について紹介しています。

かつては昇仙峡のさらに奥の金峰山から水晶を多く算出していました。江戸時代の末期に京都の玉つくり職人から水晶研磨技術が伝わると山梨の伝統工芸となりました。そして、現代のジュエリー産業へと継承されています。

昇仙峡から少し奥へ進んだ甲府市黒平地区には水晶鉱山の跡がいくつも残っています。黒平地区から産出された水晶が展示されています。画像は用意できませんでしたが、若干緑色かかる特徴があります。

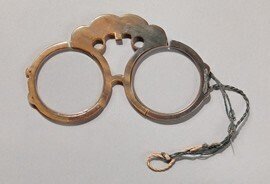

レンズ部分を水晶で作ったメガネがあります。山梨県立考古博物館「クリスタルロード」の展示でも同様の展示がありました。

第2章 御嶽昇仙峡をめぐる信仰と文化

前述しましたが、「御嶽」とは金峰山のこと。金峰山は奥秩父連峰の名峰で、山梨県と長野県との境に位置する標高2,599メートルの山です。修験道の本尊である蔵王権現が祭られています。

山頂にそびえたつ五丈岩(高さ約15メートル)は巨大な花崗岩で、こちらを本宮としています。現在水晶はほとんど算出されていませんが、水晶は水の塊と信じられていたため、金峰山は水神信仰もありました。

ちなみに、筆者がかつて訪れた北杜市小淵沢町にある平田家住宅は金峰山の方向(東向き)に建てられておりました。そのようなことからも信仰の広がりが伺えます。

金櫻神社は、金峰山山頂の本宮に対する里宮となります。

御神宝はこの地で発掘され磨き出された水晶「火の玉・水の玉」です。

絵葉書の展示の中に「甲斐国御嶽金櫻神社絵葉書」という金櫻神社を紹介したものがありました。画像は用意できませんが、金櫻神社社務所発行のものは宝物を中心で、松田屋旅館(当時は門前に旅館が軒を並べていました)発行のものは景色が中心という住み分けに特徴があります。

注目の展示は「御嶽昇仙峡絵巻」1847年(弘化4年)で三枝雲岱によるものです。金櫻神社の境内から始まり、甲府城までの盆地北部を俯瞰しています。5メートル以上の長さで富士山も所々(4カ所)に描かれています。

また、「甲斐御嶽御坂図」(1852年、嘉永5年)は甲府横近習町の南画家で竹邨三陽の筆によるもので、三幅対になるものです。御嶽昇仙峡の渓谷風景の二幅と、御坂峠から富士と河口湖を望む景観の一幅で構成されます。

「金峰山曼荼羅図」は作者不詳で室町時代の作です。金峰山の本尊蔵王権現を中心に吉野の祭神と役行者を規則的に配した曼荼羅です。

「覚円峰図」(1915年、大正4年)は各地を旅する風来の画家近藤東来が昇仙峡を描いたものです。晩年は甲府に住んだため近藤の墓は甲府にあります。

《甲斐国金峰山金桜神社御嶽山晩春之図》は、金櫻神社より、金峰山山頂に至る登山道をしるしたもの。年代、作者不詳です。

ニホンオオカミ頭骨が展示されています。鼻先の部分から皮膚の一部がミイラ状に残るたいへん貴重なもので笛吹市御坂町の個人宅で代々保管されていたものです。秩父山地にはオオカミ信仰が残っていて秩父三峯神社など. オオカミを祀っている神社があります。山岳信仰とオオカミの関係性の参考となる資料です。

第3章 御嶽昇仙峡と人々

御嶽昇仙峡への道のりは、19世紀に長田円右衛門(1795年~1856年、寛政7年~安政2年)らが開いた御嶽新道によって大きく改善しました。そして、御嶽昇仙峡を訪れた人々がその景観に驚きその評判を記録し伝えたことによって、御嶽昇仙峡はさらに広く知られていきました。

御嶽昇仙峡をめぐる人々とともに、景勝へと成長したあゆみが紹介されています。

長田円右衛門は、猪狩村(現在は甲府市)で農業を営んでいました。猪狩村は製炭がおもな生業で甲府城下まで商売に行くのに未整備の山道を行き来せねばならず、円右衛門らは1834年(天保5年)渓谷沿いに新道開拓に着手しました。大きな岩に阻まれる困難と飢饉などがあり9年後の1843年(天保14年)に「御嶽新道」が開通しました。

「甲陽御嶽新道之図」は年代不詳ですが、御嶽新道から金峰山に至るまでの数々の名所を描いたものです。右下には長田円右衛門の蔵板であることが明記されています。

「仙嶽闢路図」(1854年、安政元年)は、江戸時代の御嶽昇仙峡の景観を描いた絵画と詩文を収録したものです。こうして「御嶽新道」が開通により景観が紹介されるようになりました。

『甲斐国御岳風景』 甲府商業会議所編、1912年(明治45年)は皇太子(のちの大正天皇)に献上するために制作した御嶽昇仙峡の写真集です。皇太子の御嶽昇仙峡への行啓を希望しましたが実現には至りませんでした。

大正天皇の行幸は実現しなかったものの、大正11年に当時皇太子で摂政にあった昭和天皇が行啓しました。この時の新聞記事スクラップ帳が「摂政宮殿下御入峡記 乾・坤」(1922、大正11年)です。新聞の記事には「耶馬渓以上の絶勝と殿下の御言葉」との見出しがあります。

皇太子(昭和天皇)は「予は九州大演習の際耶馬渓を見たるがこの昇仙峡の勝地には遠く及ばない。耶馬渓以上である。記者団に斯く伝えよ」と述べたことが新聞で報道によって広まり、御岳昇仙峡の観光地としての知名度を一気に上げるきっかけとなりました。

また、写真の普及により写真集や絵葉書などが作られたことも後押しとなりました。

昭和の戦後の観光ブームなどを経て御嶽昇仙峡はいまも県内有数の景勝地となっています。昇仙峡ロープウェーが1964年(昭和39年)に開業し、彌三郎岳近くまで行けるようになりました。1972年(昭和47年)有料道路昇仙峡グリーンライン(現在は無料)の開通によりますます近くなりました。

展示の最後をしめくくるのは、昭和時代の観光地ではかならずあったと言われる三角形をしたペナント「昇仙峡」です。

関連年表より、御嶽昇仙峡を訪れた著名人を挙げます。

1843年(天保12年)歌川広重、

1908年(明治41年)芥川龍之介

1922年(大正11年)摂政宮殿下(昭和天皇)

1933年(昭和8年)与謝野鉄幹、晶子

おわりに

博物館による御嶽昇仙峡の展示は、考古分野や宝飾分野とはまた違う歴史、文化に迫った多角的な展示でした。古くは御嶽信仰とともに知名度を上げた御岳昇仙峡は、昭和天皇の訪問により観光地として価値をいっそう高めました。

御嶽昇仙峡の展示資料から自然と歴史、信仰、文化の関わりを改めて考える機会となりました。

参考資料

山梨県立博物館「シンボル展示 甲州の匠の源流 御嶽昇仙峡」リーフレット、2023

山梨県広聴広報課『山梨てくてく』Vol17、2019

参考URL

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/welcome/tokushu/kinpusan.html

甲府市/信仰の山「金峰山」(2023.6.22閲覧)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?