【井戸尻考古館】3館企画展示「縄文いきものがたり」を見に行く

はじめに

縄文を知るうえで「最初に訪れてはいけない」といわしめた考古館それが富士見町の井戸尻考古館です(『縄文ZINE』第9号、2019、p19「オレたちの井戸尻考古館」参照)。

そんな事情など露ほども知らなかった筆者は、足を踏み入れ、井戸尻が持つ縄文世界の魅力を吸収してきたのでした。

そして、あるとき別の考古系博物館の展示を見て井戸尻の解説とは何かが違うことに気がついてしまったのです。その違う何かこそが井戸尻の魅力であり「井戸尻文化」と呼ばれる独自の研究成果だったのです。

井戸尻文化への解説書

井戸尻考古館の展示は土器や土偶、石器とともに農耕論、図像学による解説が展示の至る所にあります。それこそが井戸尻考古館の魅力なのです。しかし、その内容は一言では語れないほどあまりに深く、そして濃いのです。

井戸尻文化については、機会ごとに触れていくとして、ここではテキストともいうべき2冊を紹介いたします。

1冊目はいわずもがな、公式図録ともいうべき『井戸尻第9集』(井戸尻考古館編、2019)です。購入は館内のみです。ネットによる販売はありませんが郵送対応はしてもらえます。

もう1冊は『八ヶ岳縄文世界再現』(井戸尻考古館、田枝幹宏、新潮社、1988)です。古書でしか入手できませんが一冊まるまる井戸尻文化で、生活再現と図像学の2本立ての内容です。興味深いのが、神像筒形土器が掲載されていません。筆者の推測ですが、出版当時は神像筒形土器が「秘仏」とされていて一般に公開されていなかったからではないかと思っています。

井戸尻考古館

まず、下の画像は入り口の看板ですが、何のへんてつもない木の枠に「井戸尻考古館」とありますが、そこに「富士見町」とは書いていないのです。その理由がコロナ渦で発せられた「ようこそ!おらあとうの井戸尻考古館へ」というメッセージから分かります。

「おらあとう」とはこちらの方言で「俺たち」のこと。井戸尻遺跡が井戸尻保存会という地域主導により発掘されたことに由来します。井戸尻考古館も、井戸尻遺跡保存会が設置したもので、町に移管され現在の場所に移転しています。

地域から始まった長年の取り組みは「おらあとうの考古学」として遺跡の保護と活用の取り組みとして文化庁の「発掘された日本列島2022」埼玉県立歴史と民俗の博物館 (2022.6.11~7.18ののち全国巡回)にて紹介されました。

下記に、K館長の見学記をリンクさていただきました。

込められた気持ち

さらに、このメッセージにもう一つ重要な役割が託されていました。それは、コロナ渦で打ち出した井戸尻考古館館長と職員の姿勢であり、考古館を楽しみにして来てくれたお客様との約束でした。

感染対策は必要である。しかし、お客様に必要以上の緊張感を与えたくないない。

入口にはお願いとして必要な感染対策の内容が書き連ねてあります。でも、館内に足を踏み入れればコロナ対策を意識させない。させたくない。そんな、館の気持ちと姿勢を「約束」として掲げたメッセージでした。

昭和をまとう

建物は、1973年(昭和48年)築のコンクリート建築で、昭和時代の博物館の雰囲気をまとっています。

館内にはエアコンはおろか扇風機もありません。節電要請の夏には究極のエコです。展示室に換気扇があって、時々轟音を放って稼働することがあります。きっと、この換気装置は建設当時には最新鋭だったのだろうか、そんな想像が巡ります。

夏は開け放たれたエントランスを風が吹き抜けます。虫たちが迷い込んでくるのも日常です。エントランスの壁面は近年、木材と繊維を練りこんだ風合いのものに改修されました。トイレに向かう細く長い廊下は林のようです。

トイレはだいぶ昔からバリアフリー対応になっています。ただし正面が階段のため車いすのお客さんは大回りになりますが段差のない裏口を案内されます。この裏口の前に広がる畑こそ、縄文農耕の実験畑です。

縄文いきものがたり

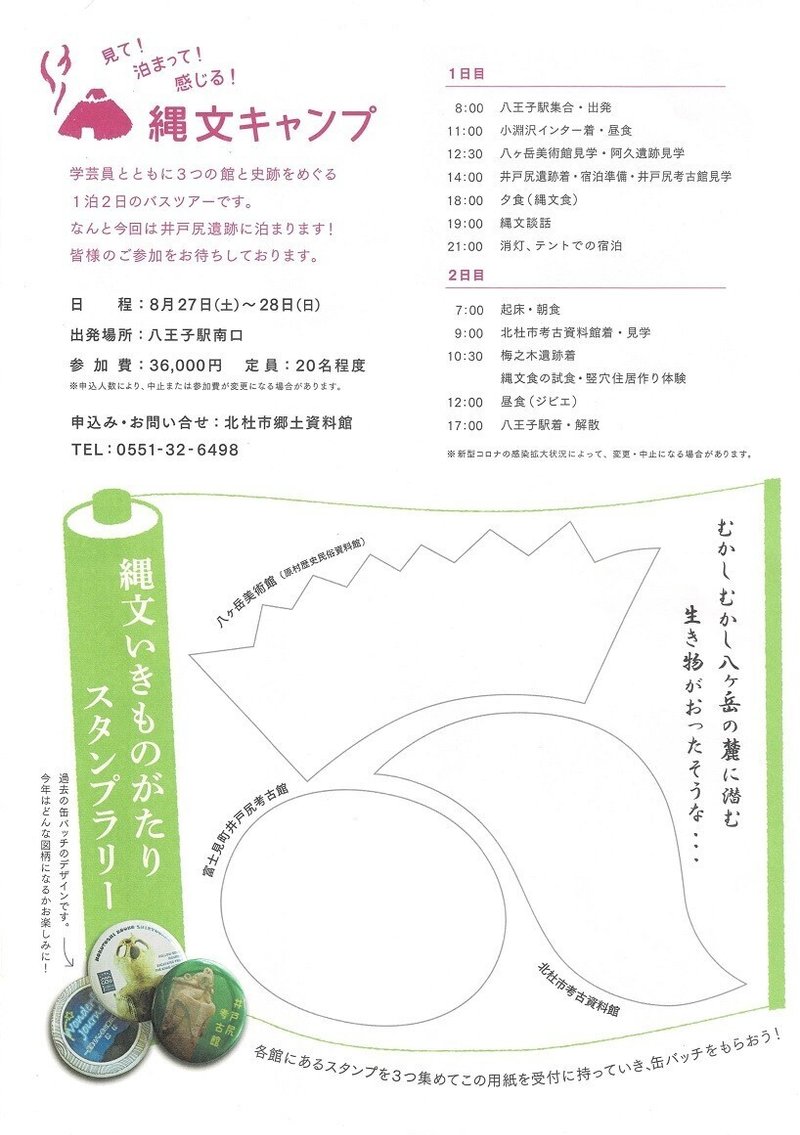

さて、今回訪問したのは毎年恒例となっている3館共同の企画展示が始まったからです。県をまたいで八ケ岳定住自立圏共生ビジョンを締結した3市町村の博物館が共通のテーマで企画展示を行っているものです。

3館とは

・長野県富士見町・井戸尻考古館

・長野県原村・八ヶ岳美術館

・山梨県北杜市・北杜市考古資料館

今年のテーマは「縄文いきものがたり」(2022.7.7~11.23)です。土器などに描かれた、いきものたちにスポットライトを当てます。案内のチラシはA4の2つ折りで恒例のスタンプラリーの台紙を兼ねています。

井戸尻考古館では、蛙、蛇、みづち(=想像上の水棲動物)から「図像に込められた想い」に迫ります。ケースには図像としての「彼ら」の特徴をとらえた土器たちがおよそ15点並んでいます。

「彼ら」は井戸尻の土器図像を語る上でのトップ3ともいうべき存在です。ということは、「彼ら」のことが理解できれば図像学の半分は理解できたようなものです。

この展示の解説パネルは、初めて土器図像にふれる人でもわかるように、わかりやすく丁寧です。この企画展示を見てから井戸尻の「本丸」ともいうべき常設展示に踏み込むのがいいかもしれません。

また、蛙、蛇、みづちの関連をフローチャート化したパネルは初見の資料ではないでしょうか。

他の2館につきましては拙稿をご覧ください。

展示解説

この企画展示の担当はS学芸員です。

ちなみに文化財係を兼ねる井戸尻考古館の学芸員は公式ツィッターよれば「館長」「大先輩」「先輩」「新人」の4人体制です。町の規模で4人も学芸員を配置しています。土日でも基本、学芸員がいる体制をとっているそうで、見学者対応を重要視していることが分かります。

井戸尻といえば、1人の客でも対応してもらえる館長または学芸員による展示解説がウリでした。コロナ対応で受付方法が変わっているかもしれませんが、展示に関してはいつでも質問に対応してもらえます。

最近フリーWi-Fiも使えるようになりました。かつて館内で上映していた解説映像を通信量を気にせず手持ちのスマホから見ることができます。

おわりに

以上、井戸尻考古館と企画展示の紹介でした。「ようこそ!おらあとうの井戸尻考古館へ」と迎えてくれる気持ちはうれしいものです。

コロナ渦前から、学校の団体見学が減少し苦しい時期もあったようです。近年は縄文ブームや「日本遺産」なども手伝って個人客を中心に入館者を回復させています。訪れるたびに新たな発見をさせてくれる井戸尻に今後も期待しています。

ところで、井戸尻史跡公園ではハスの花が見ごろを迎えています。7月から8月はじめくらいまで楽しめそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?