【井戸尻考古館】藤内遺跡発掘調査 現地説明会に行く(2024.6.15)

はじめに

本年度、富士見町教育委員会は藤内遺跡について新たな発掘調査を行いました。藤内遺跡といえば国の重要文化財に指定された「有孔鍔付土器」や「神像筒形土器」で有名な中部高地縄文を代表する集落遺跡です。

また、藤内遺跡にとっても実に16年ぶりの発掘となります。発掘は5月の連休明けから始まりました。終了するにあたり、6月15日(土)担当者らによる現地説明会が行われました。

昨年までは曽利遺跡の発掘調査が行われておりました。現地説明会の様子はこちらをご覧ください。

現地説明会

現地説明会は急遽決定しました。アナウンスされたのは実施日の2日前です。それにも関わらず、大勢の人が詰めかけました。駐車場は町有化した藤内遺跡に置けるので収容台数の心配はありません。しかし50人以上はいるでしょうか。予想を上回る参加者の数に配布資料が足りなくなるというアクシデントも発生しました。

参加者はこの現地説明会何で知ったかというと、圧倒的に町の有線放送と地元紙で、ホームページや公式Xは少数派でした。徒歩で来る人も多くいて地元住民の関心の高さが分かります。

今回の発掘は、藤内遺跡の範囲を確認するための学術調査になります。近年、発掘担当はS学芸員が担ってまいりましたが、今回は若手のH学芸員です。解説もH学芸員が進めてS学芸員は資料を配ったり、駐車場の誘導など運営に徹していました。

解説に依れば、今回の調査は2つのエリアを対象としており、将来の保存に向けて藤内遺跡の全体の範囲の特定につなげようとするものです。

そのため調査の目的は3点あるといいます。

・遺跡の北限を確定

・遺跡の南東端を確定

・曽利期(縄文後期)集落の広がりを確認

遺構の有無によっては、藤内遺跡全体の指定範囲の変更の検討もありえるといいます。

井戸尻考古館HPにある藤内遺跡の地図から加工しました。調査対象は朱線の囲みで示した北側エリア(上の朱線)と南東側エリア(下の朱線)になります。

井戸尻考古館HPから加工 朱線は筆者

これまでもそうでしたが、諸注意としてトレンチ(試掘溝)や出土物の撮影は可能ですが、ネット、SNSへの掲載は全体像のみ。配布資料については担当者の私見があったり正式な報告書ではないため、公開は控えてなくなてはなりません。

そのような約束を守りつつ可能な範囲で説明会の様子が伝わるように記載してまいります。

藤内遺跡

発掘現場を見る前に、藤内遺跡について概説とこれまでの発掘の歴史についての解説がありました。

当日の解説及びこれまでの藤内遺跡の報告書によれば、藤内遺跡はJR中央本線信濃境駅より北北西600メートルの位置にある遺跡です。西の狢沢川、東の切掛川に挟まれた大地の上にあります。 東西に120メートル、南北に230メートル、その中に90メートルの環状集落が確認されています。

現地より西側を見ると350メートル先に狢沢川があり、井戸尻編年でも有名な久兵衛尾根遺跡があるといいます。松林の向こう側です。

次に東側を見ると150メートル先には、新道遺跡があるといいます。こちらも井戸尻編年の遺跡です。ほかにも周辺には狢沢遺跡、篭畑遺跡など遺跡が集中しています。

藤内遺跡の発掘については、小平辰夫氏の存在が大きいといいます。戦後の1947年(昭和22年)この地を開墾して畑にするために入植してきた5戸のうちの1戸が小平辰夫氏でした。

入植者たちは、元は松林だった山林を開墾しました。開墾は戦車のような重機を使い松にワイヤをかけて、まさに根こそぎ取り払っていくのです。1日で10畳ほどの広さを順次を開墾して畑にしていったそうです。

さて小平辰夫氏は、茅野の出身で実家は、尖石遺跡の調査で著名な考古学者宮坂英弌氏の家に近く、尋常小学校の頃より宮坂氏の元で発掘を手伝った経験の持ち主でした。開墾したところから出る土器片や石器を見て宮坂氏に連絡をしています。それが宮坂氏による藤内遺跡の第1次調査になりました。

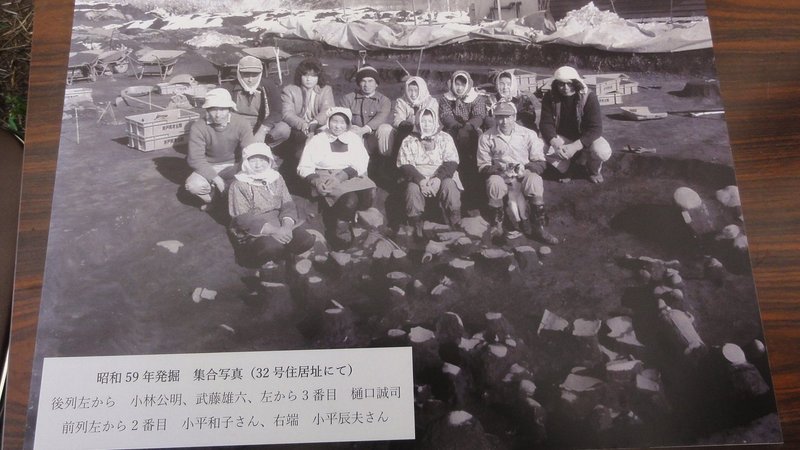

小平氏は晩年まで藤内遺跡のほか町内の遺跡の発掘に関わっています。(後述する昭和59年の集合写真に写っています)

井戸尻保存会や武藤雄六氏の存在も大きいのですが、藤内遺跡に関しては小平氏の存在がないと遺跡は残りませんでした。後年、小平氏が所有していた土器片などは井戸尻考古館へ移管されました。

調査の歴史です。

第1次、昭和28年~29年、宮坂|英弌による。

第2次、昭和37年井戸尻遺跡保存会による(9号住居址、特殊遺構)。

第3次、昭和59年宅地化に伴う富士見町教育委員会による(32号住居址)。

第4次、昭和63年~平成元年道路改良に伴う調査。

平成20年防災無線の子局設置に伴う調査。ただし調査面積が小さい上に遺構は確認されず。

調査の歴史に重ねると今回の調査は平成20年から実に16年ぶりであり、本格的な調査となると平成元年から35年ぶりとなるわけです。

重要文化財出土の場所

2002年(平成14年)、藤内遺跡の出土品のうち、土器・土製品47点、土偶1点、石器151点がこれまで重要文化財に指定されています。続いては、これらの遺物の発見された住居址(32号、9号、特殊遺構)の位置を実際に訪れます。

井戸尻考古館HPのものを加工 朱円は筆者

32号住居址

まず、神像筒形土器などが眠っていた32号住居址です。1984年(昭和59年)、別荘地として地主が売却したことに伴い、緊急では発掘調査を行った場所です。建物と生垣の中間辺りが32号住居址です。個人宅のため少し離れた場所からの見学です。

こちらが、神像筒形土器です。井戸尻考古館で独立ケースの中に展示されています。通常は撮影不可のため井戸尻考古館のHPより画像を拝借しました。

出典 : 井戸尻考古館HP

他の32号址の土器も井戸尻考古館で見られます。

32号址にて撮影された写真が用意されていました。

小平夫妻、武藤雄六初代館長、『縄文のメドューサ』の田中基氏などがおられます。40年の月日は長いです。存命なのは小林公明元館長、樋口誠司前館長です。

その後も藤内遺跡では宅地として遺跡部分の売却の話が持ち上がります。神像筒形土器を発掘した成果もあり、当時の町長が決断し平成5年までに1000坪ほどの土地を購入しました。それが現在の藤内遺跡の町有地です。

9号住居址

続いて、9号住居址へ移動です。こちらは遡ること、1962年(昭和37年)藤森栄一氏が中心となった井戸尻遺跡保存会による発掘の成果でした。こちらの土器も井戸尻考古館で見ることが出来ます。

特殊遺構

そして、最後に見たのは、9号住居址と同じ昭和37年の発掘による、墳墓のような遺構と考えられる「特殊遺構」です。現在は町有地として保存している草の広がるところの下です。

半人半蛙文有孔鍔付土器はこちらで発見されました。

特殊遺構を中心にして環状集落が構成されていたと考えられます。

北側エリア

それでは、今回の発掘調査の現場へ進みます。重要文化財の発掘箇所の北側を見ます。

井戸尻考古館HPから加工 朱線は筆者

まず、北側では目的の一つ目「遺跡の北限を確定」です。トレンチ(調査溝)は遺跡の境界を予測して4本設定(第5トレンチ~第8トレンチ)したといいます。これらを順次見学しました。ただし第8トレンチは何も出なかったことや、私有地に近いために公開はされませんでした。

住居址こそ無かったものの、第5トレンチ小竪穴が4つ、第7トレンチで小竪穴が1つ確認されています。

藤内遺跡の指定外部分から小竪穴が確認されたことから、今後遺跡指定範囲の検討がなされる可能性があるとのこと。

続いて、町有地と私有地の境界の道を通って南東側のエリアに移動します。

南東側エリア

南東側での目的は「遺跡の南東端を確定」と「曽利期集落の広がりを確認」です。

曽利期の集落については、平成元年の調査は縦道路の拡張に伴うもので曽利I式の住居址が見つかっています。こうした情報をふまえ曽利期の集落が環状であるかどうか、そうした集落の姿を捉えようとする確認です。

こちらも、遺跡の境界を予測してトレンチ(調査溝)を4本(第1トレンチ~第4トレンチ)設定したといいます。

第1トレンチ~第3トレンチについて遺物は無かったといいます。

第4トレンチからは住居址1つと竪穴3つが確認できたそうで、境界については成果ありのようです。曽利期の集落の広がりとしては成果はどうだったのでしょうか。いずれにせよ報告書を待つことになります。

出土品の展示

作業用のテントの中では、出土品の一部を展示しています。トレンチごとにカゴに分けたカゴに土器片や黒曜石片が入っていました。遺跡の端を掘っているため、出土品は少なめです。

遺構はないところから黒曜石や土器片などが出ているものは、畑だった時に土を起こしたせいで遺物が動いてしまったようです。

遺物が少ないということもあってか、発掘に使用する道具を紹介していました。

考古館の職員の方に伺うとどれもホームセンターや園芸道具として手に入るようなものばかりといいます。

定番の移植ごてと、先端を曲げた移植ごて(通称「まがり」)があります。ところで、一般にはスコップとかシャベルといいますが、東日本、西日本で指すものが異なるようです。

徐連で土をどけていきますが、「おたま?」と思いましたが、調理用の物ですが深い穴から土を取り除くのに使うといいます。確かに垂直に土だけ取り出すのは難儀です。

竹へらは土器など遺物周辺の土を除きます。

ハサミ、ノコギリは土から顔を出した根っこを切る。

あとは測量用の巻き尺やポールなどです。

謎だったのは、昭和時代の台所にありそうな古いマットです。作業時に地面に膝をつくためだそうです。館長やS学芸員ほどになれば体幹が鍛えられていて長時間、相撲の蹲踞のような姿勢でも平気なようですが、たいがいの方は膝をつくそうです。

おわりに

藤内遺跡の発掘調査に対する地域や考古ファンの関心の高さが伺えました。

昨年までは曽利遺跡に続き、遺跡をしっかりと残していこうとする積極的な動き続いています。井戸尻考古館の新館建設の計画が進んでいますが、それとともに「おらあとうの村の歴史はおらあとうの手で明らかにする」とした井戸尻遺跡保存会や土地を開墾した小平辰夫氏らの精神を受け継がれ、藤内遺跡も守られていくことでしょう。

参考文献

富士見町教育委員会『藤内遺跡 先史哲学の中心』六一書房、2011

井戸尻考古館編『井戸尻の縄文土器 第1巻 藤内遺跡32号住居址とその出土土器』』テクネ、2015

井戸尻考古館編『井戸尻の縄文土器 第2巻 藤内遺跡9・14・16・19号住居址』テクネ、2015

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?