生きることはつくること:アズのこれまでとこれから

こんにちは。アズです。

自己紹介noteを見に来てくださり、ありがとうございます。

突然ですが、

あなたにとって【つくること】ってなんですか?

私は、人は生きる上で

いつも何かをつくっている

と思っています。

人とのつながりであったり

文章や言葉だったり

意思決定だって…

SNSで発信することも

ブログも

ラクガキや殴り書きも

生活に必要なものの制作や修理も

お仕事や世の中の仕組みづくりも…

それらはすべて、

【つくること】だと思っています。

*

私の簡単な経歴はコチラ👇

工学部機械学科出身

社会人で空間デザイナーになる

オーストラリアで3年半過ごす

オーストラリアでは博物館やマーケットでアクセサリー販売

現在、ツイ廃しながら

イラストを描いたり、アクセサリー作ったり、グッズ売ったり

一見、一貫性の無い人生のようにも見えますが

こうして振り返ってみると、

いつも何かを物理的に作ってきました。

現在の発信内容まとめはこちら

👇クリックで表示されるよ👇

制作活動の記録

主催した企画

皆様からの紹介など

*

今回私がこのnoteを描こうと思ったきっかけは

これからも、私の【つくること】に関する

発信をしていきたいと思っているから。

そしてゆくゆくは

収益につなげてゆきたいと思っているから。

そのためには、私がどんな人なのか

まずは知ってもらうことが必要だと思いました。

*

また、Twitterの経歴を見て

なぜ機械学科から空間デザイナーになったのか

なぜアクセサリーをつくるようになったのか

なぜ理系なのに絵を描いているのか

ご質問頂く機会も増えました。

ご興味を持っていただけることは幸せなこと。

そんな疑問に回答するためにも

一度、私の半生をまとめてみたいと思います。

アズのTwitter、note、インスタ アカウント

ID: azurefairytale ※共通ID

♥フォロー頂けると嬉しいな♥

👇画像クリックでTwitterへ行けるよ👇

*

このnoteでは、

私にとって【つくること】とは何だったのか

に重きを置きながら

当時の作品とともに

私の半生を時系列で記してゆきます。

なるべく簡潔に書くはずが

書きはじめたら、言葉が溢れ

なんと20000字を超える大ボリュームに…💦

また、時系列ゆえ、読みにくい箇所もあるかもしれませんが…

ゆっくりでもお付き合い頂けると

大変嬉しく思います♥

この記事はこんな人にオススメです。

アズの半生が知りたい

アズの過去作品を見たい

なお

文中に出てくる作品の制作時期の記載がないものは、

説明文と同時期に制作しています。

高校まで:つくることは自分を癒すこと

高校までの私は、とても大人しく内向的なタイプ。

例えば、普段の授業。

分かっても、恥ずかしくて挙手すらできない。

音楽の時間、歌のテスト。

緊張して声が出ない。

クラス会は大の苦手。

発言するのが苦手なのはもちろん、

マジョリティ(多数派)と意見がずれていることが多く

悶々とすることが多かった。

いつも指名されたときのために

自分に嘘をつかず、かつ多数派との意見が違わない

そんな意見をずっと考えているようなタイプでした。

もちろん、そんな自分のことが大嫌いで

いつも変わりたいと思っていたのを覚えています。

*

家族は、厳しい母と機嫌が安定しない父、弟の四人家族。

近所に祖父母の家もあって、そこは父方の

祖父、祖母、曽祖父、曾祖母4人暮らし。

母はフルタイムで働いていたので

幼稚園に就園するまで、一日中祖父母の家に預けられていました。

幼稚園降園後も、お迎えは毎日祖父母で

母が帰宅するまでこの家で過ごしました。

祖父母の家では、あまりすることがなくて

おまけに、年老いた大人4人の圧力もあり

言いたいことがあっても

いつも我慢していたことを覚えています。

外にあまり連れ出してもらえず、

家の中で、主に絵を描いて過ごしていました。

私にとって

それがこの家で唯一の楽しい時間でした。

母は自分にも他人にも厳しい人で

自慢するな、謙遜しなさい。と教えられており、

何かを褒められても

「そんなことないよ」と答えるのが常でした。

(今もその辺、変われていないところがあります)

また、機嫌が安定しない気分屋でもありました。

父は地元野球チームの熱狂的なファン。

負けるたび機嫌が悪くなり家族に辛くあたる。

突然鬼のように怒り出すことも少なくなかったです。

だから今でも、私は野球が大嫌い。

実家暮らしは、そんな父と母の機嫌を伺いながら。

毎日つまらなくて

なんかいいことないかな~

なんて思いながら暮らしていました。笑

一方、学校で行う性格テストでは

いつも【非常に芯が強い】と判定されていました。

内向的で頑固な…

チョット面倒なタイプみたいです…w

こんなことがありました。

実家は、女より男が偉いと教える男尊女卑家庭。

ダイニングチェアが一つ壊れて、

誰か一人、座り心地の悪い【簡易椅子】に

座らなければならなくなりました。

母に言われて忘れられない言葉。

「女より男の方が偉い。若者より年配者の方が偉い。

だから、アズが簡易椅子に座りなさい」

意味が分からない。

その日の夕食は何が何でも家族とは一緒に食べなかった。

別に簡易椅子に座りたくないわけじゃない。

その理由にどうしても同意できない。

だから座れない。

自分の部屋に戻って

泣きながら家族が食べ終わるのを待ちました。

どうして女の子として生まれてきてしまったのだろう?

男の子だったら、こんな扱いを受けなくてもいいのに。

性別での振り分けは、本当に理不尽です。

実家では、こんなことがたびたび起こりました。

それを受け入れない私は、家族から

散々「わがまま」「頑固」と

罵られていたことは言うまでもありません…

私のこんな頑固な性格に

両親はたびたび手を焼いたようでした。

*

絵を描くことは

この頃の私にとって

心のよりどころであり

自分の満たされない心を癒す手段でした。

時には、理にかなわないことを

泣きながら絵に描いて吐きだし

時には、楽しい未来を空想して

夢の世界の絵を描く。

そうやって絵を描くことによって

日々の満たされない思いを

少し浄化させていました。

*

そんな私が大きく変わったきっかけは、母のこの一言

「国公立大学に受かれば、下宿させてあげる」

私自身はそれまで、

遠くの大学へ進学して下宿という選択肢を

考えていませんでした。

両親は二人とも文科系学部出身なのですが

数学が少し…いや、結構…(小声w)できた

理数系の私に

どうやら期待していたようです。

数学は、正しく論理的に考えられれば、方法は問われません。

私は、模範解答とは全然違う方法で解くこともしばしばで

どんな途中経過であっても考え方が合っていれば

マルがもらえる数学の

そんな自由なところが大好きでした。

そして、数学を解く時間も

日常の色々を忘れて

自分の世界に没頭することができる

私にとって、とても楽しい特別な時間でした。

(ちなみに、数学は得意ですが、算数は苦手で計算遅いですw)

本当は美大に憧れがありましたが、

「就職しにくいからダメ」

両親によって即却下。

こうして、就職しやすくて数学や物理が生かせる

工学部機械学科への進学が決まることになるのでした…

当時少し興味のあった

福祉機器に力を入れている

総合大学を選びました。

ここまでは完全に

両親に敷いてもらったレールの上を歩くだけの人生。

まるで、冒頭の絵の

あやつり人形のような…

大学生活:つくることは自分を表現する手段

一人暮らし

私の半生の中で、

自分の中の価値観や常識が大きく変わった出来事は2回あります。

そのうちのひとつが、

無事国立大学に受かり、一人暮らしを始めたこと。

しかも、実家から遠く離れた場所で。

最初は心細かった一人暮らしですが

すぐに、その気楽さに魅了されることになります。

私の通った大学は、下宿生がほとんどで

時間をともに過ごしてくれる

気軽に泊まりに行ける友人がたくさんできました。

いろいろな地域出身の友人たちの話は面白く

知らないことばかり。

初めて、外国人の友達もできました。

友人たちは、私に大きな影響を与えました。

夜な夜な語り合う中

実家暮らしで知らず知らずのうちに植え付けられた

両親の価値観、常識、考え方…

少しづつ更新され

ほどけてゆくのを感じました。

自分の家という小さな常識に縛られていたのだと

客観的に捉えることができるようになりました。

たとえば、

「もっとできる人はいる。いい気になるな」

自画自賛はすべて怒られてきたけれど、今では

自画自賛万歳!!

自分で機嫌とれるって素晴らしい!!!

よくよく考えると、

自分で自分を褒めて何が悪いんでしょう。

両親の教えは

今でもよく分からないものが多いですが、w

その点についてはおそらく、両親自身も

何か被害者なのであろうということは

理解できるようになりました。

*

色々なブロックから解き放たれた私は精神的に自由になり

好きなものを好きだと正直に言えるようになり

以前より挑戦できるようになり

努力を人に見せることもできるようになりました。

あんなにつまらなかった毎日が

楽しいと思えるようになりました。

自分のことも好きだと思えるようになりました。

モノクロみたいだった私の世界に

ようやく色がつきました。

それまでの私からしたら

文字通り、劇的な変化でした。

まるで冒頭の絵…

ガラスの靴をはいたシンデレラみたいな…

大学生の段階で、

自分の内面の世界を大きく変えられたことは

私の人生にとって

本当にラッキーな出来事だったと思います。

それまでよりずっと、生きやすくなりました。

*

実家に違和感を感じているすべての人へ

環境が許すのであれば、一人暮らしはオススメです。

高校生で読んでくださっている方がもしいれば

大学で実家を離れることは

自分や自分の地域を客観的に見る

良い経験になると思います。

実家や地域の良さも

客観的な視点から、語ることができるようになります。

今も実家から遠い場所で暮らしてはいますが

今では両親との関係も良好で

要所要所でたくさん助けてもらっています。

*

ここでの内面の世界の大きな変化は

私が前向きに【つくること】に向き合ってゆくための

とても大切なベースになっています。

部活で美術部に

大学では、初めて美術部に入りました。

実は高校まで、

私の学校での楽しみは、お昼休み(給食やお弁当)と

体育の時間。

そんな私は、当然、

高校までは運動部に所属していました。

でも運動部は、特有の熱さ、根性論、声をはっての応援…

あたりの、主に精神的な部分がとても苦手で…笑

私には向かないと思い、方向転換することに。

(ちなみに今でも、根性論的な考え方や

とにかくやればできる的な熱が苦手であり、

でも、体を動かすことは大好きです)

この何気ない部活選択は、

後の私の人生に大きく影響することになります。

人生の分かれ道とは不思議なもので、

どこに転がっているかわからない、と思います。

今、この瞬間の小さな選択も、

もしかしたら未来に大きく影響するかもしれない。

好きなことを続けていくためには

自分が好きなことや

楽しいと思える小さな選択を重ねてゆくことが

まずは大切なことなのかもしれません。

*

私の大学には、美術系の専攻があり、

その生徒が、美術部にもたくさん在籍していました。

当然のことながら、彼らの絵はレベルが高かった。

食べ物がおいしそうに見えないとか形がおかしいとか

ダメ出しされることも少なくなくて、

最初はついていけないと感じ、辞めようと思ったことも…笑

今思えば、ありがたいアドバイスです。

美術部在籍中は、

皆で同じ技法やテーマで取り組むような時間があり、

そこでは絵に関する多くの技法を知り、経験しました。

その活動の中で

今でも制作している「銅版画」にも

出会うことになります。

当時は、そんな活動の中で出会った

木版画にハマっていきました。

木版画の力強い、彫刻刀の独特の表現が好きでした。

また、版画は一つ作れば何枚も同じ作品を刷ることができます。

たくさん刷って友人や家族にプレゼントしていました。

相手に喜んでもらえると、たまらなく嬉しくなります。

年に何度か行う美術部の展覧会では、来場者に、

好きな作品や心に残った作品を選んでもらうような

アンケートをとっていました。

見て頂いて分かるように、私の絵は粗削りで

全体の中で決して上手いわけではなかった。

ですが、意外なことに

展覧会での得票数で美術部内で一位になったのは、

一度や二度ではありませんでした。

【誰かの琴線に触れられること】と【技術的な上手さ】は

もしかしたら大きな相関関係はないのかもしれません。

メッセージの多くに

「琴線に触れた」「心揺さぶられた」「飾りたい」

といったことが記されていて

とても嬉しかったのを覚えています。

…もちろん、絵の技術に関する酷評もありましたが…

話は少しそれますが、

幸せな人は、逆境であっても幸せを感じるのだと聞きます。

もしかしたら、

自信というヤツも、そういう類なのかもしれない

と思っています。

どんなに褒めてもらっても、票をもらっても、

私は自分の絵に自信を持つことはできませんでした。

それは、今も同じです。

私の心の大きな問題なのだと感じています。

そんな自分を変えていくことは、

今の目標のひとつです。

夫との出会い

夫とも、大学時代に出会いました。

同じ学部学科で、研究室まで同じだった人です。

研究は、福祉機器ロボットを作ってました。

彼の実家は貧しく、下宿しているものの仕送りが無い。

そのため、自分の授業料と生活費を稼ぐ必要があり、

昼間は派遣社員として週4(変動あり)フルタイムで働いていました。

当然、平日の勤務日は授業に出られない。

(奨学金を借りればよかったと、今は話しています。笑)

それをカバーするために、

友人たちとある契約を交わしていました。

その契約というのが

代返・代筆してもらう代わりに、その授業の宿題を解く

皆が苦戦する問題を

授業に出ていない彼が教科書を理解して事前に解き

みんながそれをうつす。

そんな仕組みが確立していました。

大学生で、自分の知力体力を資本に

友人とのあいだに

まるでビジネスのような関係を築くことによって

状況を打破する…というアイデアと

実際に、ひょうひょうとそれを実行しているところに

衝撃を受けたのを覚えています。

勉強面研究面では

私もたくさん教えてもらい

お付き合いする前から大変お世話になっていましたが、笑

実際に付き合い始めたのは

学生時代のラスト1年の間でした。

*

転勤の多い職に就いた彼とは、

社会人で遠距離恋愛を経て結婚しました。

私は実は、結婚願望があまりありませんでした。

結婚した人で一番に思い浮かべるのは実母。

父との結婚生活が

それほど幸せそうに見えなかったからです。

そんな私が夫と結婚したのは、

人生必ずあるであろう逆境であっても

楽しく乗り越えられそうな気がしたから。

それから、苦しいこともあるはずの人生の各場面で

彼がどんな考え方をし、どんな選択をしてゆくのか

その人格自体に、個人的に興味がありました。

いつもたくさんの知的好奇心とユーモアをくれる

面白くて優しい人です。

夫であり、かつ親友のような関係でもあり

いつも支えてもらっています。

今、私が【つくること】を続けられるのは

生活と心を支えてくれる夫のおかげです。

本当に感謝しています。

*

結婚後は、

分かっていたことですが、

夫の実家が貧しいため

金銭面ではいろいろありました。

時々、彼の実家からお金を貸してほしいと連絡があり

結婚3年目までに送った金額は100万をこえます。

突然、

6桁単位でお金を送ってほしいと言われる恐怖

想像できますか?

結婚してからの3年間は、

たびたびの送金のお願いに最初は驚き

義両親からの連絡にイチイチ

ビクビクしながら過ごしていました。

義妹達が就職してからはお金の相談は受けなくなりました。

でも、いつか義両親が働けなくなったり介護が必要になったり…

確実にまた、お金の支援が必要になる時が来るだろうと思います。

自分が生きてゆくのはもちろん

我が子の成長にだってお金がかかります。

このことは、

今、私が自分で稼ぐ力が欲しい

と思っている大きな理由になっています。

現状、海外転勤族ですので、

会社等決まった場所で働くことは難しいですが、

PCを通して何かできないか…模索中です。

(転勤については、新型コロナウィルスの影響で

先が見えなくなっていますが…)

大切な自分の家族と、

大切な人の家族。

守るためには…

やっぱり稼ぐ力が必要ですよね。

仕事:つくることは稼ぐこと

入社早々、デザイン部へ異動

社会人になり

私はインテリア関連の会社に就職しましたが、

会社はいろいろな分野を扱っていて、

就職した当初、新たな分野の

ある大型機械の開発に力を入れていました。

機械学科出身の私は元々、そこに関わる予定でした。

ところが、就職して早々、異動が決まります。

きっかけは、役職者が私の絵を見たこと。

木版画で作った年賀状だったと記憶しています。

「この絵が描けるなら、きっとデザインもできる」

ちょうどデザイン部の人員が

足りなくなった時期と重なったこともあり

まだ研修期間中に

空間デザインをする部署への異動が決まりました。

大学時代、もし美術部に入っていなかったら

決して実現しなかったことです。

どちらが良かったのか、知るすべはありませんが、

未来は予想できない出来事に溢れています。

配属後の苦労と職場環境をつくること

私が配属されたのは、

学校や図書館等の公共施設系を担当する部署でした。

レイアウト作成、家具のデザインや設計、説明資料の作成などなど…

(ここで培った画像処理技術は、現在はSNSでも役立っています)

大学時代とは畑違いの業務内容でしたので、

当然最初は、いろいろ苦労することとなります。

同じCADなのに

拡大して書く機械図面と

縮小して書く建築図面。

設計図の書き方にもルールの違いがありました。

建築用語は全く分からないので

イチイチ調べる必要がありました。

話についていけないこともよくありました。

でも一番は…

大勢の前で話すのが苦手なので、プレゼンが辛い。笑

私のプレゼン嫌いは、最後まで克服できず…

ただ、家具自体のデザイン設計に関しては

私の機械系の知識は役立ちました。

デザインをパッと見て

負担がかかる箇所を予想したり

どうやって設計すれば実現できるか等を

考えることは、周りより得意でした。

*

それから、苦労したことの一つとして、

配属されて早々、上司のモラハラに遭ったことがあります。

この環境では、今後やっていけない。

配属早々、私は強くそう思いました。

そこで、職場環境を変えるよう、

まわりも巻き込みながら

できる限りの働きかけをしました。

どうしても獲得したい権利があって

できなければ、辞めるつもりでいました。

(この環境のままでは、どのみち続けることは難しいという判断です)

その結果、

会社から、私の部署の職場環境が問題として扱われ、

職場のモラハラ環境は大きく改善されることになります。

なので、闘ったこと自体に後悔はないのですが…

その後その上司は、東京から九州へ異動に…

これは、後味が悪かった…

異動は人事部の判断ですが、

私のせいで、奥さんも子供もいる上司のご家族を

九州に行かせてしまったと思いました。

モラハラは、たとえ一矢報いたとしても、

非常に後味が悪い。

お互いのために、

やらないに越したことはありません。

モラハラしている自覚のある方、

今すぐやめましょう。笑

*

この経験は、

「私でも職場環境を変える事が出来る」

と感じることに繋がりました。

同じネガティブを感じる状況下でも、

受け身しかとれないのと、

何かしら対策を投じるという選択肢を持つのでは

精神的なダメージが全然違うと思います。

ここで、会社という大きな組織に対する

「無力感」のようなものを

払しょくできたことは

この仕事を続けることに繋がりました。

その後は、残業の多かった私の部署の

残業時間の激減を実現したこともあります。

(配属当初は、しょっちゅう終電で帰っていました)

残業原因になっていたある資料作り。

それを時短するためのコンテンツを

1年以上かけてコツコツ作った結果でした。

(その期は、本来数字を持たないデザイン部としては

ありえない高評価となりました!)

自分には無理だ

と決めつけず、

自分にできることを考え、はたらきかける。

仕事を通して学んだことのひとつです。

私がこの職場で続けられたのは、

相性や周りの人の支え等ももちろんありましたが、

職場の環境づくりに関する

私自身の努力によるところも大きかったと

勝手に自負しています。

そして、私のはたらきかけに対して

しっかりとこたえてくださった職場には

大変感謝をしています。

過ごしやすい環境を【つくること】

気持ちよく生活するために

決して侮ってはいけない

重要なことだと思います。

つくることをかたちにするということ

仕事から学んだことはたくさんあります。

仕事のやり方等の技術的な部分はもちろんですが、

最も大きく刺激を受けたことは、

幅広い世代の同じ会社の同僚や社外の関係者やクライアントと

うまく関わってゆくことだと思っています。

同世代で、趣味嗜好が似ていたり、同じ方向を志す人と

関わっていれば良かった大学時代とは

大きく違うと感じました。

私の会社は、わりと早い段階から

「女性の活躍」を提唱していましたが

やっぱり会社も社会も

基本的には私の実家と同じように

男尊女卑で、年配者の方が偉い…というのを体感。

「若い」「女性」おまけに「体系的な建築知識がない」

という、最も弱い私の立場で

会社の中で、そしてクライアントとの関わりの中で

自分の意見を反映させるためには、

いろいろ考える必要がありました。

言葉遣いや話し方はもちろん

話す相手の価値観や考え方を配慮して提案すること。

言いたいことではなく、着地させたい方向を優先させて

発言内容を取捨選択する必要があること。

相手のプライドを傷つけることなく意志をすり合わせる事。

指示の出し方。

他にも、説明できない位

たくさんのことを考え

失敗もしながら学びました。

実家で教えられた男尊女卑の教えは

その中で上手く立ち回るのに、

役立った部分もありました。

仕事であれば、

そしてそれが、

状況をまとめるのにベストと判断すれば

高校時代に母から座れと言われて嫌な思いをした

あの【簡易椅子】に座る…

という選択も、自分からすすんで

できるようになっていました。

そうやって私は、男性社会の中で

少しづつ自分の【つくること】を意見として反映させ

かたちにしてゆく術を身につけてゆきました。

図書館空間をつくる

プレゼンで負けたこと。

このデザイナーではだめだと言われたこと。

時間をかけてもアイデアが思いつかなくて頭を抱えたこと。

この仕事の中で、たくさん苦しい思いをし

人知れず、悔しくてたくさん泣きました。

でも、

自分の提案した空間が形になる。

そこで得られる喜びや感動は、

はかり知れないものでした。

それがあれば、

それまでの苦労もすべて報われる気がしました。

私が配属されたのは、

全国の学校や図書館を請け負う部署でしたので、

出張で色々な場所にも行きました。

レイアウトだけ、家具選定だけ、家具設計だけ…

私がほんの少しだけ関わっている学校や図書館は、

実は全国にたくさんあります。

(把握しきれておりません。笑)

個人で独立するフリーランスのような仕事も憧れますが

規模が大きくなるほど、個人では難しくなる。

何か大きな仕事をしたい場合は

会社に所属するのも

一つの良い選択肢だと思っています。

*

私が最も思い入れのある仕事は、

ある図書館の移転。

私がデザイナーとして、0から携わった

小さな図書館があります。

まっさらな空間からレイアウトし、

空間に合う家具を選び、

ふさわしいものが無ければ家具自体のデザイン設計をして

提案しました。

家具だけにとどまらず、

最終的には

床壁やサインまで総合的に提案させて頂き

それがかたちになりました。

私のデザインした

クニャクニャの曲線が特徴の大きなソファも

その図書館を象徴する存在として

そのまま納品することができました。

曲線にするだけで、

加工が難しくなり

金額が大きく跳ね上がるので、

同僚の誰も(私も)そのまま実現するとは

予想だにしていませんでした。笑

図書館担当者が私のデザインを気に入ってくださり

自治体に対して予算等の交渉を成功させて頂いたおかげです。

ちなみに、同じ部署でも

自分のデザインと言える図書館をつくった事例は

当時は他に無く、結構すごいことでした。

毎週の関係者会議に出席し、

たくさん時間を費やし、苦労やハプニングもありましたが

このお仕事とのご縁があったことに大変感謝しています。

*

どの仕事も、図面を書き

実際に徐々に家具が入り、人が使う空間らしくなる過程で

その場所がまるで我が子のような、

不思議な感覚を覚えるのですが…

この図書館は、特に愛着があり

オープンの日は、

結婚式での我が子を送り出す親のような気分になっていました。笑

(実際に我が子を送り出したことはありませんが…)

その空間が多くの人に使ってもらえるコトは

嬉しいけれど、

もうこれで、自分から手が離れるのだと

苦労した日々にほっとするような

でも、どこか寂しいような…

でも、図書館の担当者様から「ありがとう」と言われるたび

同僚から「おめでとう」と言われるたび

達成感のような、躍動感のような、感動のような。

それまでの人生で味わったことのない

大きな喜びと感激で

胸がいっぱいになっていました。

この仕事のラストスパートは

私の第一子妊娠に重なりました。

(妊娠中、この仕事の現場に通い詰めたせいで

切迫早産になりかけました。

妊娠中のお仕事は本当に無理しないようにしてください…)

私の第一子出産のために

育休に入る前の、最終出社日。

それが、偶然にも

この図書館のオープンした日でした。

何か特別なご縁を感じます。

そして事実上、

この日が本当に最終出社日になってしまいました…

*

長女を出産してから、

娘を連れてこの図書館に

一度足を運んだことがあります。

恥ずかしいことに、

私は子供を出産するまで子育てに関する理解が浅かった。

初期レイアウトでは授乳室やおむつ替えスペースを

配置していなかったのですが、

図書館担当者から

「子連れの方も気軽に来て頂けるような図書館にしたいので

配置してほしい」

という意見が出され、授乳室を入れました。

その時、私以外で授乳室を使う人はいませんでしたが、

私自身は凄く役立ちました。

まさか、自分自身に役立てることになろうとは…

自分の認識は狭く浅いものなのだと

常に意識する必要があること。

他者の意見を取り入れることの重要さ。

強く感じたことであり

いつも忘れずにいたいと思います。

その日は、利用者が実際はどんなふうに使っているか

一通り全体を見てから

キッズスペースでまだ小さな娘に

図書館ならではの

大型サイズの絵本を読みました。

まっさらだった空間が整備され

家具が入り空間ができ

たくさんの人でにぎわっていること。

(その日は実際に、大賑わいでした。)

そして、私が携わった図書館に

私から生まれた娘がいること。

くすぐったいような

恥ずかしいような

誇らしいような…

不思議な感動を覚えています。

【つくること】に自分の魂を込めること。

そして、誰かに価値を提供すること。

そうすれば、【つくること】は稼ぐことになる。

そんなある種当たり前のことを

思う瞬間でもありました。

この後、夫の海外赴任がきっかけで会社を退職します。

よく悩み考えて選択したつもりなので、

後悔はしていませんが、

今でも仕事に未練はあります。

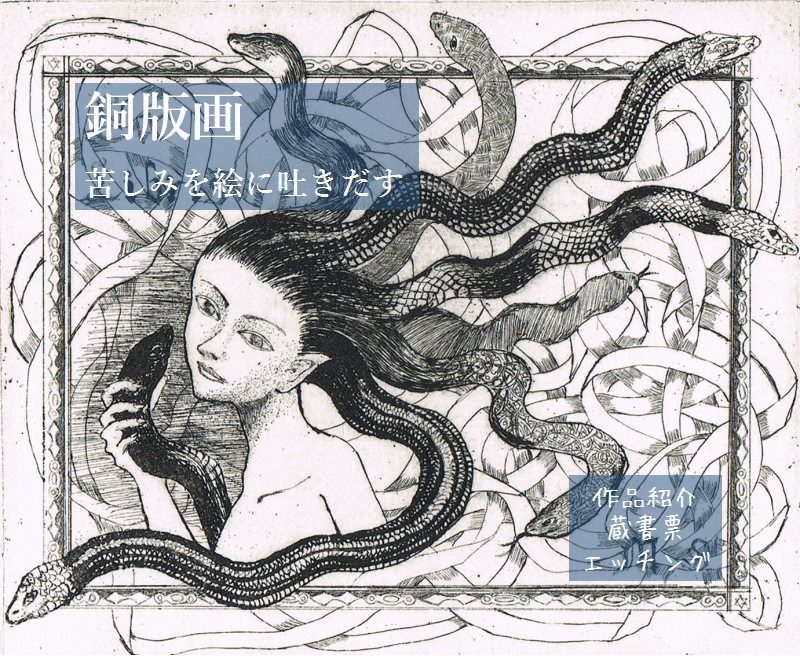

銅版画制作:つくることは感情をはきだすこと

つくるための新しい環境

少し時間を遡ります。

社会人になって、仕事に少し慣れた頃、

また絵を描きたいと思いました。

実は、制作欲自体は仕事で満たされていたので、笑

本心としては、描くというよりは

職場以外のコミュニティが欲しいと思っていました。

実家とも大学とも違う場所で就職したので、

学生時代の友人も近くには住んでいませんでした。

ふと、学生時代に経験した銅版画を思い出しました。

銅版画は、道具や設備をそろえる必要があり、

なかなか自宅で作業するのは難しい側面があります。

せっかくどこかに通うなら、

今度は銅版画をやってみたい。

銅版画は、

独特の美しい線を描けることだけではなく、

小さな画面に大きな世界を表現することができるところに

何か大きなロマンを感じる技法です。

インターネットで見つけた銅版画工房を

何件か訪ね、そのうち一件に入会。

この工房に決めたのは、

単純に職場からも住居からも共にアクセスが良かったこと、

それから、工房の開いている時間帯が

自分のライフスタイルに合っていたことでした。

自己嫌悪とつくること

入会した工房の利用者は美大出身者が多く、

プロも所属している

私にとっては

とてもレベルの高い工房でした。

そのレベルについていけなくて、

何度も何度も

やめようと思いつつ…

でも工房に行くと、

仕事とはまた違う仲間との時間が面白く

なんとか…

今でも続いています。

現在では、

ママ友でも子どもでもなく

夫の会社繋がりでもない

「私」主体で繋がった人とおしゃべりできる

貴重な癒しの場となっています。笑

当時は、

工房メンバーの絵と自分の絵を見比べて

自分の力の無さに勝手に落ち込んで

自己嫌悪に陥ることは日常茶飯事。

仕事でも、周りのデザイナーと

自分の力の差を感じて落ち込むことが

多かった時期でした。

私が100%の力でつくっても

周りの10%にも届かない…

なんでなんでなんでなんでなんで…

この時期、人と比較することで、

たくさんの心と時間を消耗しました。

他者と比べるのは

きっと人間の持つ特徴の一つだと思います。

他の動物は、比べたりしませんから…

それが人間が生き延びるのに

役立ってきたのかもしれません。

でも、このような場合の

他者との比較は

基本的に何も生み出しません。

どうしても比べてしまうときは

下を向いて、自分にできることを

ただコツコツ積み重ねることだけに集中する。

泥臭く、地道に。

人と比べる事なんて、忘れてしまうくらいに…

私の中では、これに尽きます。

仕事では慣れない建築の世界に入り

プライベートでは

ほぼ初めての銅版画の世界に飛び込み…

銅版画工房に通い始めたこの頃は、

私にとっては、

かなり苦しい時期でした。

そんなこともあって、この時期

画風がガラリと変わることとなります。

楽しい絵から

闘う心を表すような絵に…

【つくること】は

マイナス感情をはき出すことになっていました。

初めて作品が売れたこと

この工房では

定期的に工房の展覧会を行っていました。

画廊で行っていたため、

参加する場合は、自分の絵にも値段を付ける必要があります。

展覧会では、人生で初めて

見知らぬ方に

自分の作品が売れる

…という経験をしました。

それはまさに、特別な瞬間でした。

誰かが自分の絵に価値を感じて

お金を払ってくれる。

たったそれだけのことなのに

それがあれば

胸に抱いていたネガティブな感情も

溶けていくような感覚すらありました。

たった一人でも

自分を認めてくれる人がいてくれれば

人間は強くなることができるのではないか。

たとえ自信なんてなくても

たとえ劣等感があっても

描き続けることができる気がする。

そんなことを思う経験になりました。

【つくること】は

いつも私に

大切なことを教えてくれている気がします。

*

この工房(銅夢版画工房)は、

第一子を出産前後…産休中&育休中も

夫の転勤でオーストラリアに引越しする直前まで通い

2019年本帰国してからも再開しました。

主催者様、講師の皆様

共に制作をする皆様に

深く感謝したいと思います。

出産経験とつくること

日本で第一子

この後出てくるオーストラリア滞在中に

第二子を出産しました。

こどもには、人生で初めて

「愛おしい」という感情を教えてもらいました。

日々いろいろなことを試されるのが育児。

こどもを育てているけれど

育てられているのは私の方かもしれない。

そんなふうに感じています。

こどもがうまれてから

私の画風も大きく変わりました。

絵は言葉よりも

その人の内面をうつしだしてくれるような気がしています。

実は、私は絵を描いてみて

自分の深層心理に気づくことが

少なくありません。

絵を描くということは

自分自身の内面と向き合うことと

同義なのかもしれません。

豪州での生活:つくることはアイデンティティ

私の価値観が大きく変わった出来事は

これまでの半生で2回あります。

一度は上記に記載した、大学での一人暮らし。

もうひとつは、この章

オーストラリアでの暮らしです。

夫の辞令と新しい価値観との出会い

娘の育休中、

夫はオーストラリア赴任の辞令を受けました。

娘がわずか生後2ヶ月の時でした。

オーストラリアの田舎。

市の人口わずか13万人の小さな町でした。

ずっと田舎だと思っていた私の地元の

1/3にも満たない人口です。

日本人もほとんどいない。

いても、その殆どが夫の会社の関係者

という、人間関係的にも小さな町。

日本語対応病院も無ければ

日本語対応の学校も無い。

それどころか、日本食材が揃うスーパーも無い。

人間の数より

クロコダイル(ワニ)の数の方が多い。笑

そんな、初めての海外生活としては

チョットハードルが高い感じがする

小さな田舎町でした。

*

夫のついてきてほしいという希望もあり、

まずは、残りの育休中だけ、ついてゆくことにしました。

もちろん、海外生活をするのは初めてでした。

まずは夫だけが赴任、

その約4ヶ月後、

船便が届いたタイミングで、私と娘も合流。

オーストラリアは独特の生態系を持つので

荷物検査がかなり細かく厳しく、

荷物が届くのに時間がかかりました。

まだ小さな赤ちゃんを連れての引越しは

引越すだけでも大変ですが、

初めての海外生活となると、とても不安でした。

でも、そんな不安は、

渡航後、

あっという間に吹っ飛んでしまうことになります。

*

オーストラリアに行ってまず驚いたことは、

子どもにとても優しいこと。

日本にいた時は、外で娘が泣き出すと、

うるさくて申し訳ないと感じ

謝ってばかりいました。

でもオーストラリアで同じように謝ると

男性でも女性でも

「謝らないで」

何故謝る必要が無いのか

見ず知らずの人からお説教を受けたこともあります。

忘れられない出来事は、

スーパーで買い物しているとき、

娘が手を付けられないくらいの

大泣きしてしまったことがあります。

焦る私の元、

近くで買い物していた方々が寄ってきて

みんなであやしてくれました。

「赤ちゃんは泣くのが仕事だから気にしなくていいよ」

「赤ちゃんの泣き声なんて、子守歌みたいなもの」

たくさんの暖かい言葉をかけて頂き

大変感激しました。

子育てする立場は、社会の中で

肩身が狭い思いで過ごさなければならない。

そんな常識が自分の中にあったことに気づきました。

ここでは、子どもがいても堂々と過ごしてもいいんだ。

それが、新しい生活が始まって一番最初に

私の常識が覆った瞬間でした。

また、エレベーターや店の入り口などで

老若男女問わず、開けて待ってくれる等の小さな配慮に

非常にびっくりしました。

日本にいると、特に年配男性から

そういった配慮頂くことは非常に少なかったからです。

日本では、

うまく生きてゆくために

受け入れるしかないと思っていた

男尊女卑や年配者の方が偉いという

社会の中の見えないヒエラルキー。

男尊女卑でも、年配者の方が偉いわけでもない

全く違う世界がそこにはありました。

*

最初は、そんな小さな文化の違いに

イチイチ感動する日々でした。

日本の普通は普通じゃない。

日本の常識は日本以外で通用しない。

そんな「自分の当たり前」が覆される体験の一つ一つが

とても興味深かった。

もう少し長く、ここで住んでみたい。

自然と思うようになりました。

英語ができないなりにも、友達もできました。

仕事には戻りたい。

でも、ここでの生活は、

おそらく人生の中で今後はできない。

そんな葛藤の末

私は仕事を辞めることを決意し

夫と、まだ小さな娘と共に

オーストラリアでの暮らしを続けることにしました。

急な退職は、会社にとっては、

迷惑な話だったと思いますが

3年半弱のオーストラリアでの暮らしは

私にとって

大変貴重な経験となりました。

この3年半のオーストラリア生活は

私の日本での価値観や考え方を大きく変えました。

また、物事や常識を疑う姿勢をつくっていると感じています。

*

ちなみに、もし仕事を続けていたら、

SNS運用はしていないと思います。

だから、仕事を辞めたことは結果的に

SNSでの出会いのきっかけにもなりました。

何かを捨てるということは

何かを手に入れるということと同義なのかもしれません。

(お仕事されながら運用されているみなさんが本当にスゴイ!)

言葉の壁

私は、元々、英語がとても苦手。

学生時代は

「英語は私の人生に必要ではないから

勉強はしない」

と、公言していた程です。笑

大学の教養科目としての英語は必須でしたが

成績は…全てC

(※点数は悪いけど出席したので仕方なく単位をあげるね…というレベルかと)

笑えません。笑

ちなみに大学時代には、

研究の英語論文にも四苦八苦。

英語学会にも発表側として参加することもあり…

理系を選択しても、

英語から逃れることはできないようです…

これで私の人生の英語は終わりだと思っていたのに…

今度は、夫の海外赴任…

もう、逃げられない…

人間万事塞翁が馬。

人生にとって、何が必要で何が必要でないか

未来のことは分からないものです…

自分の人生に必要だと思うことだけ

学べばいいという人もいる。

でもやっぱり、

学校での勉強くらいは

バランスよくできることに勝るものはない…

というのが、私の人生からの持論です。

私のように

不必要だと思っていたものが

ラスボス・クッパのように

突如、現れることもある。

未来のことなんて、いつも予測できないのです。

英語で生活することのはじまり

英語に劣等感のある私は

オーストラリアへの渡航後、

最初の一週間は

外に広がる英語の世界が怖くて

家に引きこもって過ごしました。笑

でもそれは、無理やり幕を閉じることになります。

きっかけは、娘の人生初の発熱。

渡航からわずか1週間後のことでした。

日本からオーストラリアへの

大きな環境の変化が

引き金になったのかもしれません。

その日、朝起きた娘は

38度台の熱が出ていました。

本人も苦しそう…

先にも記したように

私が住んでいたのは田舎町でしたので

日本語対応病院はありませんでした。

オーストラリアの朝は早く、

夫は5時台に仕事へ出発する生活でした。

慌てて夫に電話しましたが、戻れないと…

代わりにクリニックに予約することはできる…

ということで、夫に会社から電話で予約してもらって、

私が連れてゆくことに…

私にとっては大冒険でした。

いろいろ四苦八苦しながら

どうにかクリニックに到着。

パニックになりながら

頼りにならない私の英語と

ジェスチャーと雰囲気

ドクターとは筆談まで必死で使って…

どうにか診察完了。

薬局でお薬もゲット。

言いたいことが英語で出てこないもどかしさと

相手の言いたいことが分からない焦りを感じたものの…

私にとって大きかったのは

この時

生活する上で必要な英語力の基準が

なんとなく分かったこと。

それから、英語が直接分からなくても

工夫次第でコミュニケーションはとることができる

ということを体感することができたこと。

「英語で暮らすってこんな感じか」

という安堵感のようなものを得ることができました。

実践は、本当に多くのことを教えてくれます。

百聞は一見に如かず

といいますが

百聞はたった一度の実践にすら届かず

って感じです。笑

英語力をつける

その後、

「病院くらいはスムーズに連れて行ってあげたいな」

という思いを胸に、英語学習を開始。

子供がいない人や

子供が幼稚園以上で預けられる人は

大学の移民向けクラスに通っていましたが、

未就学児を持つ私は

通うことができませんでした。

夫の会社の人づてに

週一回、プライベートレッスン(家庭教師)を

始めることに。

家に来てもらうのであれば、

赤ちゃんがいても関係ありません。

全く日本語ができないオーストラリア人の先生でしたので

最初は家や駐車場の場所、

仕様(駐車場に停めるのに鍵が必要でした)を

説明するだけでも四苦八苦…

ジェスチャーを取り入れて苦労して伝えた記憶があります。

この先生がとても素敵な方で、

今でもやり取りが続いています。

また、外出したら必ず一回は誰かと話す。

そして、覚えたフレーズをなるべく使う。

…というルールを自分に課すことにしました。

つまりは、やっぱり実践です。

スーパーに行けば、

探しているものが、どこにあるかなどを聞く。

どこでも、少しでも分からないことがあれば、

とにかく何でも必ず聞く。笑

公園では、娘と同じくらいの子供の親に話しかけてみる。

もしかしたら迷惑だったかもしれませんが…

最初は相手の返答が分からなくても、

続けていくと、

相手の表現を覚えることができて

その結果

どんどん自分の英語表現が増えていくことを実感しました。

また、伝えられなくてもどかしかったことを

なるべく都度調べて、次は表現できるようにしました。

私の勉強方法は、

そんな感じの実践メインでしたが、

実践は覚える効率が凄く良くて

アウトプットすることは、

家で勉強するだけの何倍も効果を感じました。

英語は最後までコンプレックスでしたが、

それでもどうにか

オーストラリアの日常生活は

不自由なくできるようになり

現地の友達もできました。

オーストラリア滞在中に

第二子の出産もしました。

*

英語が全くできないレベルから

どうにか話せるレベルに自分が変わる中で

気づいたことがあります。

それは、分からない方が幸せな場合があるということ。

オーストラリアは、差別が少なからず残る国。

わりと最近まで

「白豪主義」という国をもって差別する

政治を行ってきた歴史もあります。

私が住んでいたのは、比較的差別は少ない地域でしたが…

全く差別されないわけにはいきません。

英語が上達するにつれて

相手の言ったちょっとした嫌味や差別と思われる発言に

徐々に気づく頻度が増えました。

言葉とは何なのか。

もしかして、言葉なんて分からない方が

余分なノイズを除去して

直接、相手の心に触れることができるのではないか。

そんなことをよく考えていました。

アクセサリーをつくること

私が初めてアクセサリーを作ったのは

同じアパートに住んでいた

英語でのコミュニケーションで

初めて仲良くなった友人が

引越をする時でした。

餞別のプレゼントを用意しようと思ったのですが

良いと思うものをうまく見つけることができなくて…

その頃はまだ町に詳しくなかったこともあります。

急に、デザイナー時代、同僚から

誕生日に手作りピアスのプレゼントを頂き

嬉しかったことを思い出しました。

私はつくることが好きだし

思い切って作ってみようと。

迷ったら、なるべく違うことに挑戦してみる…

というのは、日常的に心がけていることです。

その時は、たまたま手元にあったビーズを使って

お子さんのためのブレスレットを作りました。

そのプレゼントが大成功で

すごく喜んでくれました。

その友達から

「すごく素敵だから私が使いたい」

結局、小さすぎたそうですが…

(娘さん用ではなく、大人用を作ればよかったな)

でもそれで、単純な私は

アクセサリーは喜んでもらえる

とインプット。

これがきっかけで

大人向けにピアスを作り始めることになります。

*

何故ピアスかというと…

作りやすさや何個あっても邪魔にならない

購入の手軽さはもちろんですが、

オーストラリアでは

ピアスの穴は殆どの女性があけていました。

多民族が住むオーストラリア。

産まれたらすぐにピアス穴をあける風習の地域出身の子供は

当然、赤ちゃんの頃から開いていました。

ピアス穴を開けている子供は

民族に関わらず

私の住んでいた地域では少なくなかったですし

学校でも幼稚園でも認められていました。

娘も当然、物心ついた頃

ピアスの穴を開けたいと言い始めました。

母がピアスを作っていたこともあったと思います。

でも、日本の幼稚園や学校で困るので、

私が全力阻止。笑

世界の文化は多種多様。

日本も、もっと多様性が

認められる社会になるといいなと思います。

コンプレックスとつくること

個性とは、他者との比較なのだと思っています。

日本人の多い日本では

日本人であることは

私の個性になりえない。

でも、オーストラリアでは

日本人であること自体が

私自身の個性になり得ました。

人間は

他者と比較して個性を見つけ

今度は似た個性を持つ他者と比較して落ち込む

面白い動物だと思います。

*

とっても単純ですが

今度は私の個性であり、

この地ではコンプレックスでもあった

「日本人であること」をいかして

日本の文化である折紙で

ピアスをつくってみようと考えました。

そこで初めて

折り鶴ピアスの制作をしました。

ひとつ試作品をつくって

自分でつけてみたら

外国人からだけでなく

日本人の友人からも評判が良い。

そんなわけで、今度は

友人(大人)へのプレゼントとして

折り鶴ピアスを作ることにしました。

オーストラリアはパーティ文化。

高い頻度でパーティがあり、

プレゼントの機会は多かったです。

手作りのアクセサリーは、

プレゼントとして喜んでもらえるのはもちろんですが、

会話のきっかけにもなりました。

「これは何?」

「えっ、自分で作っているの?」

「どうやって作るの?」

「作り方が想像できない」

英語苦手な私としては、

簡単に会話づくりできることはラッキーでした。

そして、

そんな中で気づいた

私にとって重要なことは…

たとえ英語ができなくて

会話についていけないことが多くても…

英語の発音が上手じゃなくても…

私がアジア人であっても…

【つくること】があれば

私のことを認めてもらうことができる。

覚えてもらうことができる。

*

そうやって【つくること】によって

友達もたくさんできました。

今、Twitterでできたものを発信するように

定期的に会う友人にも

できたモノを見せたり話したり。

褒めて貰うと励みになるのは

日本語でも英語でも変わりませんね^^

*

余談ですが

それまで描いた絵や仕事で作った空間写真など

それまでの【つくること】も

自己紹介代わりとして最適でした。

言葉を使わなくとも

私が何が好きで何をしてきたのか

端的に表してくれる。

言葉で自在に表現できない分、

視覚情報を積極的にとりいれることで

効果的に相手の記憶に残すなど

コミュニケーションの潤滑剤として使っていました。

*

この頃の私にとって、

【つくること】はコミュニケーションをとること。

そして

【つくること】は私にとって

自分のアイデンティティそのものになっていきました。

つくることの商品化

そうこうしているうちに、

「博物館で折り鶴ピアスを売らないか」

という話を頂くことになります。

田舎町の小さな博物館です。

素人の趣味の延長を

売り物にしてもいいものか…

非常に悩みましたが、

せっかくのご縁ですし

承諾することにしました。

オーストラリアで住んでいたラスト1年は

博物館にピアスを納品していました。

また、私の住んでいた地域は

屋外マーケットが盛んで

オーストラリア生活終盤では

マーケットでの販売にも挑戦。

月一回のスローペースで

本帰国までの

わずか4回の参加になってしまいましたが…

マーケットでは、

折り鶴以外も趣味で作ったアクセサリーも売りました。

マーケットでは、とにかく英語対応に苦戦…

人によって英語の発音も微妙に違うから

聞き取れない人は本当に聞き取れないことを痛感。

まだまだ修行が必要です。

人間関係も充実し

アクセサリー販売も始め

私としては、いろいろ楽しく、

忙しくなってきた頃でしたが…

夫の帰任の辞令が出て、

2019年1月末に日本へ本帰国しました。

IDや名前の由来:オーストラリアの野鳥撮影

少し時間を遡ります。

この章では、

私のハンドルネームやIDの由来となっている

オーストラリアで趣味としていた

野鳥撮影について紹介します。

*

オーストラリアは鳥の楽園。

オーストラリア滞在中、

身近に見たこともない鳥やオウムが

たくさんいる環境に魅了され

ふと野鳥を撮ったことがきっかけで

夫婦ですっかり野鳥撮影にハマりました。

日常的にカメラを持って出かける他、

週末になると、野鳥撮影のために

少し遠くまで足を運んだり…

鳥を見つけて

写真を撮って

図鑑で調べる

…というのが、

夫との共通の趣味でした。

ご存知のとおり、

オーストラリアの生態系はかなり独特です。

猛獣がいないからか

鳥類は進化しているようです。

(カンガルーやコアラ等の原始的な哺乳類が

まだ生き残っているのも命を脅かす猛獣がいないからですね)

例えば、

火を使って狩りをする鳥。

火を扱えるのは人間や一部のサルなど

高い知能を備える動物に限られると考えられてきましたが

オーストラリアには

火を扱う鳥が3種類もいるという研究が発表されています。

それから、鳴き声で意味を伝え合う鳥。

鳥の鳴き声を組み合わせてパターンにして、

ヒナに餌をあげる…等の意味を伝える鳥もいます。

こちらも、

音を組み合わせて新しい意味を生み出す能力が

人間以外に認められたのはこれが初めてとのこと。

知れば知るほど、鳥の世界は奥深く、

本当に面白いです。

地球上で、人間が最も知能が高く

支配しているように感じることがありますが

それすら

本当は幻想なのかもしれません。

世界は未知にあふれています。

*

私のハンドルネームやIDは

そんな野鳥撮影の中で出会った

ある鳥の名前から頂いています。

ずっと会いたくて、

何度も出没すると噂される場所に通って

ようやく会えた鳥

azure kingfisher (ルリミツユビカワセミ)

の英語名の頭部分を頂きました。

azureでは呼びにくいので「アズ」としました。

ここで撮った写真を

エミューという別アカウント名義で

Twitterやインスタグラムで紹介もしています。

野鳥写真のラインスタンプも販売中☆彡

こちらのアカウントも紹介させてください。

野鳥撮影アカウント:エミュー

Twitter&インスタID: emu0922 ※共通ID

こちらも仲良くしてもらえると嬉しいな^^

👇スタンプショップはコチラ👇

この鳥を初めて見た時は

間違いなく、

幸せの青い鳥

だと思いました。

見るだけで幸せになれる

そんな気持ちになる青い鳥。

名前を合わせるだけで

そんな存在になれる筈はないのだけれど…

それでも、

そんな素敵な鳥の名前に恥じぬよう

生きてゆきたいと思います。

本帰国後:つくることのこれから

つくることの発信

昨年本帰国して、

生活が少し落ち着いた頃、

Twitterで

今のアカウント運営を始めました。

Twitterを始めた大きな理由の一つは

我家が転勤族であること。

せっかく人間関係を築いても

アクセサリー販売を始めても

引越をしたら、すべて0からやり直し。

道半ばで強制終了になることに対する

勿体ないという気持ちや悔しさがあります。

Twitterであれば

ネットを介してコミュニケーションを築くことができる。

これなら、世界中どこに引越しても

長く続けていけるかもしれない。

そんな希望もあり、Twitter運用を始めることになります。

*

このアカウントでは、

最初はポイ活から始まり…

筋トレの進捗や美容健康情報の発信等々…

途中、辞めようと思ったこともあります。

そんな、様々な紆余曲折を経て

今のアカウントの姿に成長しています。

イラストを描き始めたのは、

初めて自分のアイコンのイラストを描いた時

多くのツイ友さんが褒めてくれたことが

大きなきっかけになっています。

そこから、

Kindle本の表紙絵を描いたり

YouTube絵本の挿絵を描いたり

今までしたことのない経験をさせて頂いています。

需要があるところに、素直に飛び込む。

これが今のところ

私のスタイルのようです。笑

様々な反応をくれる

背中を押してくれる

そして、私の成長のきっかけをくれる

Twitterで知り合った皆様には、

本当に感謝しています。

現在、このアカウントでは

イラスト等の制作活動を中心に発信中。

最近は、自分の絵を使って

グッズ販売も始めました。

私の制作に関する活動内容は

ここにまとめています👇

発信する中で気づいたことは

私の【つくること】で喜んでくれる方がいるということ。

ありがたいことに、最近では

私の絵のお問い合わせを頂く機会も増えてきました。

自分が作ったものに誰かが興味を持ってくれる。

喜んでもらえる。

本当に嬉しいものです。

つくることでできること

これまで、絵も基本的に無料で提供してきました。

でも、最近は…

それで果たしていいのだろうかと

深く考えるようになりました。

趣味で活動するほうが気楽ですし、

正直、多少クオリティが低くてても

私の趣味嗜好に近づけても

文句は言われません。

私は、趣味でも決して手は抜きませんが、

ただ、制作者として成長しているかと言うと

疑問が残るんです。

お金をもらうということは

よりよい作品を作ることであり

絵を相手の価値観に近づけることでもあります。

また、趣味から抜け出す決心が必要です。

でも、その覚悟は人を成長させます。

私はより新しい作品を生み出していきたい。

手に取った方の心に深く残るような

作品を作り上げたい。

私の絵で、少しでも豊かになってくれたら

こんなに嬉しいことは無いです。

そんなこともあり、

私の制作の販売を始めてみたいと思っています。

ここまでに記してきたように

私は迷ったら今までと違うことに挑戦して

生きてきました。

そして実際に

変化の多い人生を送ってきました。

変化無くして成長はありません。

そして、その方がワクワクします。

最後に:生きることはつくること

あなたにとって【つくること】ってなんですか?

私は、人は生きる上で

いつも何かをつくっている

と思っています。

*

あなたと私との出会いは

一期一会。

そして、

あなたと、あなたがつくるものとの出会いもまた

一期一会なのだと思います。

ここまでで一部を見せてきた通り、

私が大学の時に作り出した

粗削りだけど…

でも、どこかエネルギーや発したいことに溢れた

作品たちを

今の私に作ることはできません。

同時に、今作っている作品を

当時の私に作ることはできません。

人は皆、死ぬまで成長し

変化し続けます。

だからこそ、つくるものも

刻一刻と変わってゆく。

今のあなたの【つくること】

それは、尊重すべき

かけがえのない活動です。

もし、私の【つくること】が

あなたの【つくること】の力に

なることができたら…

そんな嬉しいことはありません。

ここまで読んでくださって

本当にありがとうございました。

Special Thanks

しのさん

Twitter ID: @sino_sinmama

今回、このnoteを公開するにあたり

先行で読んで頂き、多くのアドバイスを頂きました。

お忙しいところ、本当にありがとうございました。

しのさんのブログはこちらから👇

お願い

もし、このnoteのURLと

私のID @azurefairytale をつけて

ご感想tweet頂けたら、

ささやかながら、固定RTと紹介文を書かせて頂きます。

※企画中は、企画ルールで☆

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?