肩関節専門医が大切にしているCT画像

お疲れ様です。

私は最近、職場が変わり慌ただしい9月を過ごしていました。

今月も気が向いたら記事を書いていきたいと思います。

今回は、肩関節画像シリーズの『CT画像』についてです。

専門医の先生が、どのような所見を大切にしているか、所見をもとにどのようなアルゴリズムで手術を選択しているかなどをまとめていきます。

肩のCT画像のポイント

まず、以下を押さえておきましょう。

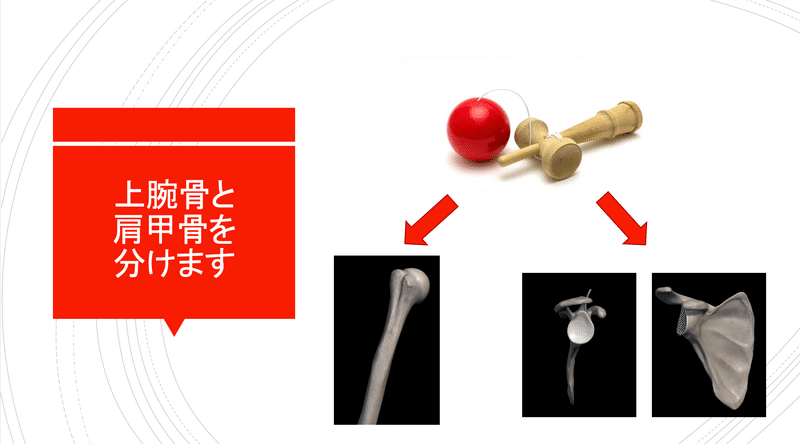

CT画像は、肩甲骨と上腕骨を分けて画像を構成していきます。

基本的に患側のみの撮影ですが、医師によっては両肩(側)撮影を希望される医師もいます。

肩甲骨関節窩は『梨状』!?

肩甲骨を側面から見ると『梨』のような形をしています。これが正常の関節窩の形状です。

関節窩自体は、非常に浅いため骨性の支持が低く、周囲の軟部組織(関節唇や、靭帯、筋肉)に安定性を依存しています。

そのため、肩関節の前方脱臼が起こった場合には、周囲の軟部組織にも負担がかかってきます。(この際に、前方の関節唇や靭帯複合体が剥がれます。このことをバンカート病変と言います。)

初回の脱臼後、連続的に脱臼や亜脱臼が繰り返されば、前方の軟部組織だけではなく、骨(関節窩)にも負担がかかってきてしまい、摩耗性に関節窩の前縁がすり減ってきます。

関節窩の骨欠損のメカニズム

上記の模式図のように、上腕骨頭が前方に脱臼すると『肩甲骨の関節窩』と衝突します。

この際に、肩甲骨関節窩の前縁が削られます。

先ほども書いたように、反復性で徐々に摩耗していくケースもあります。

実際の、CT画像を見てみましょう。

左側が正常な関節窩です、左と比較した際に右の画像はなんとなく『梨の形』が歪なのがわかるでしょうか?

こちらは実際の反復性肩関節亜脱臼の方の画像です。

見た感じだけでもなんとなく違いはわかりますが、実際に医師の先生方がどのように客観的に評価をしているかを紹介します。

肩の権医でいらっしゃる菅谷先生のグループでは以下の論文での評価の仕方が一般的なようです。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/katakansetsu1977/25/3/25_453/_article/-char/ja

私が、指導を受けた肩関節専門医の先生の評価方法とは違いがあるので紹介をします。

赤線は、関節窩を縦に二等分する線です。黄色の線は正常画像と比較した際に最も関節窩前縁が摩耗している部分を点とし、赤線と黄色線の接線の交点までの距離をaとします。

次にその交点から関節窩後縁までの距離をbとして、下の公式に実数を当てはめて計算をしていきます。

ここでポイントとなってくる値が『25%』です。

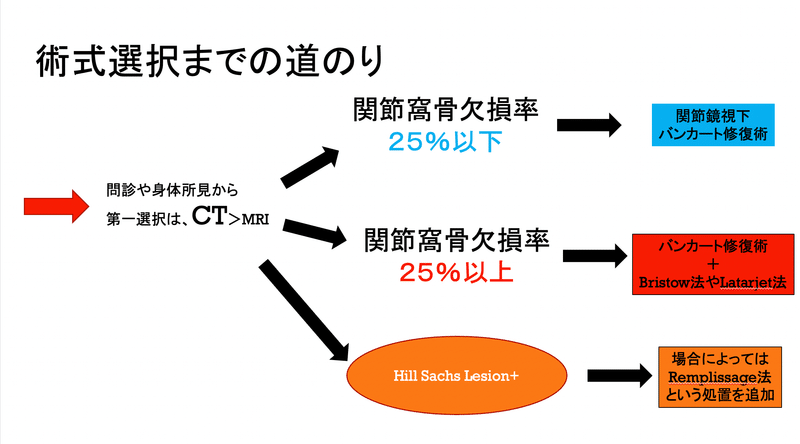

骨欠損率が25%以上なのか、以下なのかで術式の選択が変わってきます。

以下に術式選択までの道のり(アルゴリズム)を記載していきます。

以上が、医師が術式の選択までに検討されている道のりです。

数値的な話以外にも、患者さんのおこなっているスポーツや、活動量によっても術式選択は変わります。

コメディカルとして、リハビリをする上で医師の考え方を理解しておくことの重要性を今一度考えてもらえたら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?