❇︎2 アンドロギュノス

JR西千葉駅に併設された商業施設「西千葉めりーな」内にあるヴィドフランス。

店内に充満した焼き立ての香ばしい小麦と、ソーセージなどが撒き散らす豊潤な獣脂の匂い、そしてチーズのわずかに焦げた香りがミックスされて、周囲の通行人の鼻腔をくすぐる。

店舗に彷徨い込んでくる客の大半は、おそらくこの匂いに捕捉された哀れな犠牲者なのだろう。

JR総武線の高架下で営業している西千葉めりーな。駅ビルと呼ぶには抵抗があるが、書店や飲食店、ドラッグストアなども兼ね備え、小規模ながら、近隣住民や学生たちに当たり前のように利用される生活の場のひとつとなっていた。

三浦佐保は、イートインコーナーで遅めの昼食を取っていた。

いかなる場所でも本が手放せない佐保にとっては、一人で食事をしながら読書に没頭することができる貴重な場所であった。しかも、値段も安い。

いつもかけている薄い金属フレームのメガネをテーブルの上に外し、真剣な表情で手にした文庫本を睨みつけている。背表紙には、大学図書館の蔵書であることを示す分類シールが貼り付けられていた。

「佐保さん?」

突如、間の抜けた声で呼びかけられ、佐保はびくりと身を震わせた。ヴィドフランスで知人に遭遇することがいままでなかっただけに、完全に油断していた。

「…雄一郎」

目線を上げると、背景に溶け込んで識別しづらいくらい平凡な顔をした男子が立っていた。佐保は「光学迷彩顔」と読んでいる。名前は、上村雄一郎。佐保と同じサークルに所属する大学生だ。

「…なにしてるの? こんなところで」

「講義が終わって、小腹を満たそうと思ったんだよねー」

ニコニコと人なつっこい笑顔を浮かべながら、手にしたトレイに並べられたパンを佐保に見せた。チリドッグにウィンナーロール、トルティーヤ。見事にソーセージの入ったパンばかりだ。

「僕も食べてこうっと。佐保さん、ここいい?」

佐保の向かいの椅子をトングで指す。佐保はぶっきらぼうに「ええ」と頷いた。

やがて、レジで会計を済ませた雄一郎がやってくる。

しかし、佐保はちらりと一瞥を加えたのみで、基本的に本から視線をそらそうとはしなかった。

しばらく雄一郎は、無言でムシャムシャとソーセージの入ったパンを咀嚼しつづける。

「……」

「……」

店内の陽気なBGMが二人を優しく押し包む。場を支配するのは、佐保がページをめくる紙の音。ときおり佐保がコーヒーをすすり、カップを扱うときの磁器の音が現れる。

「えっと、佐保さん、なに読んでいるの?」

沈黙に耐えきれなくなった雄一郎が声をかける。佐保は「ん?」と、声をかけられたことが意外そうに顔を上げた。

いまではもう慣れたが、最初は面食らった。

嫌われてるのかな?とも思ったが、そうじゃない。佐保にとっては、これが当たり前のことなのだ。「スペースを共有することは、場を共有することではない」とは佐保の弁だ。要するに、おしゃべりがしたいなら、そう言え、ということらしい。

意地悪なわけではなく、極端なだけなのだ。

その証拠に、佐保は雄一郎の問いかけに対して、読みかけのページにしおりを挟んで閉じると、そのまま雄一郎に手渡した。

同じような人の顔や獣のようなパターンが執拗に繰り返されたコラージュが、どこかおぞましさを呼び起こす表紙のデザイン。「上野千鶴子」「増補〈私〉探しゲーム」「欲望私民社会論」の文字が躍る。

どこか禁断の書でも開くかのような高揚を覚えつつ、雄一郎はページを開いた。当たり前のことだが、文字だらけだ。

「これ面白いの?」

雄一郎はパラパラとページをめくってみたが、「トレンディ」だの「オバタリアン」だの、数年前のバブルの狂乱を想像させるような語句が踊っているのが印象的だった。結局、文字が頭に入らず、そっとテーブルの上を滑らせ、佐保に返した。

「そうね。社会科学用語を駆使したエッセイとしては、興味深いかな?」

佐保は小首をかしげながら言う。そして、ふと思い出したように目を見開いた。トレイの上のメガネを手に取ると、パラパラと本をめくり始めた。

「そういえば、雄一郎に聞きたいことがあった!」

開いたページを雄一郎に差し出す。そこには、以下のように書かれていた。

「モノガミイかノンモノガミイか」の傾向には〈ホモ対ヘテロ〉の軸よりは〈男対女〉の対立軸の方がより規定的に働いていることである。データの中では、いずれも男性の方が女性よりもノンモノガマスな傾向が強い。とりわけ、同じホモ組でも、ゲイカップルとレズビアンカップルのちがいは大きい。レズビアンの女性は、同棲の女性以上に相手に忠実なのに対し、ゲイの男性は群を抜いて事実上ノンモノガマスであるばかりか、意識の上でも「モノガミイ」がカップルの関係にとって重要だと考えていない。事実、ゲイであることは、しばしば乱交的であること、乱交的である自由を確保することを意味する。(同書 P.163-164)

「モノガミイ?」

カタカナの濫発ぶりに目を白黒させながら、雄一郎は佐保に尋ねる。

「『単婚主義』とか『一夫一婦制』とか訳されるね。『モノ』って接頭辞が『単一』という意味なので、要するに一人の相手だけをパートナーとする性関係のこと。逆に『ノンモノガミイ』ってのは、それの否定形なので『乱交主義』とか『非単一婚』とか訳せるかな? 普通、対義語としては、複婚主義を意味する『ポリガミイ』が文化人類学では使われるんだけどね」

「ヘテロは?」

立て続けの雄一郎の質問に、佐保の動きがぴたりと止まる。その顔には、そんなことも知らないのかという驚きに似た諦めと、私は辞書じゃないという苛立ちが入り交ぜになって表れていた。動きが止まっているのは、感情を理性で支配している最中だからであろう。

深いため息をつき、佐保はシャープペンシルを取り出すと、ページにガリガリと書き込み始めた。

それ、図書館の本…。あっけにとられる雄一郎の言葉など、届くはずもない。

しばらくして、カタカナ語に二重線を入れ、修正された文庫本が雄一郎に手渡された。

「単交主義か 乱交主義か」の傾向には〈同性愛 対 異性愛〉の軸よりは〈男 対 女〉の対立軸の方がより規定的に働いていることである。データの中では、いずれも男性の方が女性よりも乱交主義な傾向が強い。

「なるほど『異性愛』って意味かぁ」

「日本の同性愛者の間では『ノンケ』とも呼ばれるみたいね」

ついでに…、と言い、佐保はカバンからノートを取り出すと、なにやら書き出す。やがて、まとめられたものを雄一郎に差し出した。

「なにこれ?」

「基礎用語辞典」

雄一郎がノートを受け取ると、そこには、性に関する社会科学の専門用語らしきものが箇条書きにされていた。学問上の話とはいえ、同級生から「セックス」という単語が発せられると、やはりドキドキしてしまう。

性指向:どの性別を性愛の対象とするかの傾向。同性愛・異性愛・両性愛がある。

性自認:自分がどの性別に属するかという感覚。性同一性。

性役割:性別について社会的に期待されている役割。男らしさ・女らしさ。

セックス:生物学的性。身体的性。オス/メス。性染色体がXYなら男性、XXなら女性。

ジェンダー:文化的性。性役割。

ホモセクシャル:同性愛者。男性の場合はゲイ。女性はレズビアン。

ヘテロセクシャル:異性愛者。性指向が異性の人々。

バイセクシャル:両性愛者。男女どちらもが性指向の対象。

トランスジェンダー:性同一性障害。性自認と生物学的性が一致していない人々。

トランスヴェスタイト:異性装者。女装/男装。クロスドレッサーとも。

LGBT:レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字。

「LGBTって、おネエとかニューハーフってやつ?」

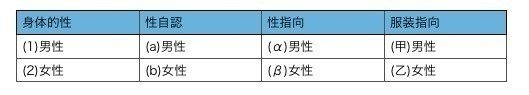

「うーん、実は、そんなに単純じゃないんだよね…。セクシャルマイノリティについては『身体的性×性自認×性指向×服装指向』で考えると把握しやすいと思う」

そう言うと、佐保はまたもやノートにすらすらとシャーペンを走らせ、表を書きはじめた。

「たとえば、用語辞典に書いた『トランスヴェスタイト』の場合は、身体的性と服装指向が一致していないことが定義となる。つまり、性自認や性指向は特に問われない。だから、生物学的には男性だけど、女性の心を持ち、女装する場合も『異性装者』と呼ばれることになる。(※1)

でも、雄一郎が言った『おネエ』の場合、身体的性は『男性』、性自認は『女性』、性指向は『男性』、服装は『男性』、つまり表の記号で言えば『1-a-α-甲』で定義される存在。これは単一条件で定義されるものじゃないわけだ。

冷静に考えてみれば、セクシャルマイノリティ相互の共通点ってあまりなくて、むしろ共通するのは『一般的とされる人々とは異なる』という点だけかもしれない。要するに、多数派が勝手に設定した『ふつう』という線引きによって雑に『その他大勢』としてまとめられただけなんだろうね」

「なるほどね…」

雄一郎は、佐保の書いた表を眺めながら、唸り声めいた相づちの声を漏らす。男が女を愛する。女が男を愛する。そんな当たり前だと思っていたことが、当たり前じゃない世界がある。

「マンガやテレビで知ってはいたけど、こんな世界があるんだね」

「それが、そんなに別世界の話じゃないみたいよ」

佐保が、おせっかいなおばさんのように、手をひらひらと上下させながら言う。

「性的指向について調査したものでは、およそ全体の3〜5%、つまり20人に1人は同性愛者だという結果が出ているみたい。一部の研究では、2015年には日本国内の7.6%、およそ13人に1人は、LGBTなどのセクシャルマイノリティに該当するのでは?と報告されているみたい。そんなに珍しくもない数字でしょ?」

「確かに…。簡単に言えば、電車の7人がけの座席に向かい合って座っている老若男女のうちの1人は、セクシャルマイノリティってことだよね…」

「野球でも対戦チームも含めれば選手は18人いるわけだし、サッカーも自分のチームだけで11人でしょ? 比率だけで言えば、1人くらいセクシャルマイノリティがいても不思議ではないよね」

「うーん、でも、今まで周りにそういう人はいなかったんだけどなぁ…」

「言うわけないじゃん」

佐保は静かに笑う。

「テレビで見るような異性装者ばかりじゃないからね。性的指向が違うだけなら、外見でもわかるはずもないし。雄一郎は、たとえば、あそこを歩いている女性の、好きな男性のタイプはわかる?」

佐保は、ヴィドフランスの境界を区切るガラスの外を歩く小柄な女性を指差した。茶色に脱色されたふわふわの髪型と、服の上からもわかるほどの豊かな胸元が、端正な顔立ちと相まって見る者に柔和な印象を与える。ギャップがあるのは、その背中に黒いギターケースが背負われていることだ。小柄な身体からギターケースがやけに大きく見える。女性は、まさか、そんな話題の主になっているとは当然気づかず、サイゼリヤの方へと通路を歩いて行った。

「すごく可愛いし、ギターも弾くみたいだから、福山雅治とかB'zの稲葉浩志みたいなハンサムなお兄さんって感じじゃない?」

「ハズレ。眼光鋭い長髪のイカついヒゲのおっさんなんだって」

「えええー!? っていうか、なんで佐保さんが知ってるの!?」

「あの人、私が行きつけの喫茶店の店員さんなんだよね。富井藍海さん」

しれっと答える佐保。まさかのタイミングでの知人登場。雄一郎は脱力するしかなかった。

「ね、見かけじゃわからないでしょ?」

ギターに貼ってあったSLAYERのバンドステッカーがヒントだったかもしれないけどね、とつぶやく佐保の声は、雄一郎には届かなかった。

「なんでヒゲのおっさんなんだろ…?」

藍海さんとやらの趣味がまったくわからなかった。でも、そう考えると、同性愛者が、なぜ同性を性愛の対象にするかもわからないことに気がついた。素直に佐保に質問してみる。

「なんで同性を好きになるのかな?」

「逆に聞くけど、なんでヘテロは異性を愛するの?」

佐保はニヤリと口角を上げた。そして、極上のいたずらを思いついた子どものような表情を浮かべると、雄一郎に提案する。

「雄一郎、ちょっと思考実験してみない?」

雄一郎は露骨に嫌そうな顔をしたが、佐保は見なかったことにした。

高校生シューイチは、隣のクラスの美少女ツキコに惚れている。

駅から学校まで続く通学路を埋め尽くす同系色の制服の波の中で、初めて見かけたときに、全身を貫く衝撃を覚えた。一目惚れだった。

それ以来、シューイチは、なんとかしてツキコに近づこうと必死になった。クラブ活動、委員会活動、そして放課後の時間も。

そんな努力の甲斐もあり、現在では、同じバイトの仲間として毎週のように遊ぶ仲になった。二人きりでファーストフードを貪りながら語り合うこともある。

親密になればなるほど、ツキコの他人に対する優しさや思いやりの気持ちに触れ、尊敬の念すら覚えるようになっていた。もはや、ツキコなしの日々は考えられない。シューイチは意を決し、ツキコに愛の告白をすることにした。

しかし、ツキコの口から出てきたのは、衝撃的な一言だった。

「私、身体的には男なの…」

「ええーっ!? そりゃ、ショックだね…」

佐保の設定した思考実験のストーリーを聞くと、雄一郎は心の底から気の毒そうな表情を浮かべた。主人公とのシンクロ率は合格圏内だ。

「雄一郎なら、どうする?」

「うーん、どんなに可愛くても男なんだよね? やっぱ無理かなぁ…」

「つまり、雄一郎の愛は、性別で左右されるわけ?」

ぐっと言葉に詰まる雄一郎。まるでコンタクトレンズを排水溝に流してしまったかのような情けない表情になる。それとは対照的に、佐保はわずかに眉間にしわを寄せたまま微動だにせず、手元に近い中空の一点を見つめていた。思考を巡らせているときの癖のようだ。

「では、ツキコのセリフがこうだったら?」

しかし、ツキコの口から出てきたのは、衝撃的な一言だった。

「私、殺人罪で追われている犯罪者なの…」

「場合にもよるけど、なんとなく守ってあげたくなるかなぁ…。『罪を償うまで待ってるよ!』的なシチュエーションだよね」

ちょっと嬉しそうな雄一郎。

「社会的に付与されたレッテルは意外に剥がされやすいってことだね。リスクの高い殺人者という属性よりも、まずは性別を重視するってのは、なるほど、面白い」

佐保は大きくうなずく。そして、次のバリエーションを提示した。

しかし、ツキコの口から出てきたのは、衝撃的な一言だった。

「私、身体は女性だけど、心は男なの…。性的対象は男だけど…」

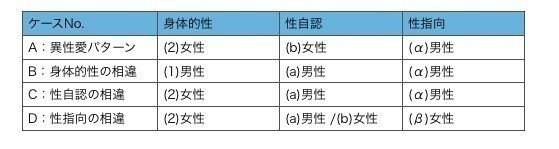

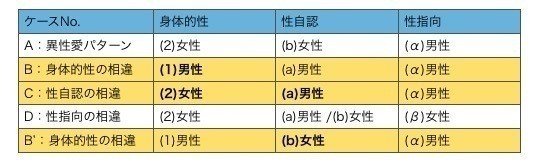

要するに、佐保の書いた表でいうところの『2-a-α-乙』のケースだ。雄一郎にも、今後の展開が読めたようで「うーん」と唸りながら天を仰ぎ、頭を抱えた。

「なるほどね…。一般的な異性愛とは性自認が異なるってことか」

「そう」

答えながら、佐保はふたたびノートを手に取ると、新たな表を書き込んだ。

「いまのケースは、この表でいうと『C』のパターンに該当する。雄一郎の言うとおり、異性愛の『A』パターンとは、性自認だけが異なるケースだけど、どう思う?」

「うーん、正直『心が男』って言われてもピンとこないんだよね…」

照れくさそうに雄一郎が告白する。そんな雄一郎の態度に、佐保は含み笑いを漏らすと、フォローするように言葉を重ねた。

「唯物論者には難しいかもね。たとえば、雄一郎が、身体だけが女性になって、男性が好きになったと考えてみたら、どう?」

佐保のアドバイスに素直に従って、雄一郎は、自分の肉体が、女性になったことを想像してみた。乳房が膨らむ。筋肉量が減り、皮下脂肪が増えて、全体的に丸みを帯びた身体つきになる。体毛も薄くなり、そして特徴的な男性生殖器が失われる。

想像してみると、そんなに悪い気はしない。

でも、それは、ただ『他者の身体』として欲情しているだけなのかもしれない。本当に自分の身体だったら、どう思うのだろうか? 性指向が変わっても、女性的な身体を『美しい』と思うのだろうか? 雄一郎には答えが見出せなかった。

佐保に尋ねると、しばらく考え込んだ後に「性自認を意識するってことは、いままでずーっと、身体的性に起因する社会的性の強制力に苦しめられていることが考えられるので、その発端となる身体的な性特徴に嫌悪感を抱いている可能性は高いと思う」と言う。

たとえば、胸の大きな女性は、それだけで男性の視線が集まってくる。その結果、性的な存在としてしか扱われなくなってしまう。巨乳はバカだと思われたり、軽い女だと思われたりする。そして、身体目当ての男ばかりが近寄ってくる。それに嫌悪感を抱く人は「胸を小さく見せるブラ」などで自身の胸のサイズを隠そうとするらしい。身体的な特徴から起因するデメリットを消去したくなる気持ちとしては、同一ではないものの、参考にはなるのではないかと佐保は言った。

「とはいえ、身体は女性で、男性である僕のことを愛してくれるんでしょ? やっぱり、あまり抵抗はないかな…」

「なるほど。行動がだいぶ男性的になるけど、それでもいい?」

「え? …男性的?」

わかりやすく動揺する雄一郎。佐保は容赦なく追い討ちをかける。

「男性ならではの行動。要するに、ハナクソほじったり、ガラクタを後生大事に集めたり、他人より優位に立ちたくて大声で騒いだり、武勇伝をアピールしたり、見知らぬ人と階段を上るスピードとか意味もなく競争したりするってやつ」

「…佐保さん、ふざけてるでしょ?」

「あ、ばれた?」

佐保はぺろっと舌を出した。そして、性自認について「女性の身体の着ぐるみを着た男性って考えた方がいいかも」と改めてアドバイスした。

そう聞くと、さすがに雄一郎も逡巡せざるをえない。ひとしきり腕を組んで考え込んでいたが、やがて重々しそうに口を開いた。

「身体は女性だけど、立ち居振る舞いは男性なんだよね? うーん、やっぱり断っちゃうかなぁ…。最初はいいけど、なんか、次第に『ああ、やっぱり男性じゃん』って思っちゃいそうな気がする」

「なるほど、ね」

佐保は感心したようにつぶやいた。

「いままで見てきたケースからすると、身体的に男性だろうが女性だろうが、そんなの一切関係なくて、とにかく『性自認が男性ならばNG!』って結果になってるんだよね。つまり、雄一郎にとっては『精神的な性別』ってのが、実は性指向の重要な条件になっているのかもしれない。次は、それを検証してみたい。たとえば、身体的性別は男なんだけど、性自認が女性の場合は、どう?」

そういうと佐保は表に「B’」を書き足した。

「これって、さっきの『おネエ』の組み合わせだよね?」

表のパターンを指差しながら確認していた雄一郎が、顔を上げて佐保を見る。にこやかに佐保は微笑み返し「ええ」と言った。

しかし、ツキコの口から出てきたのは、衝撃的な一言だった。

「私、身体は男性なの。でも心は女だし、シューイチのことも大好きだよ!」

雄一郎は低く唸りながら、しばらく思考の淵に身を沈めた。過去最長のシンキングタイムを記録する。そのあいだ、佐保はなに食わぬ顔で、文庫本の続きを読みはじめ、冷めたコーヒーを啜り、食べかけのパンを片づけた。やがて、雄一郎が言葉を選びながら問いに答えはじめると、佐保は躊躇なく文庫本を閉じ、まっすぐに視線を雄一郎に向けた。

「身体は男性でも、見た目はまるっきり美少女なんでしょ? 心も女性なんだし、裸になることでもなければ、あまり関係ないっちゃ関係ないかも…」

佐保は大きくうなずいた。

「そのへんは、個人差あるかもね。身体が男性ってだけで絶対に許容できない人もいれば、雄一郎のように『見た目が女性ならいいや』って人もいる。そのどちらも間違いじゃないし、正しいわけでもない。あくまでも個人差ってだけなんだろうね。

いちばんダメなのは、本来、個人差であるはずの自分の中の『かくあるべし』を、他人に押しつけてしまうこと。

この思考実験でも、ツキコが男性だろうが女性であろうが、どういう判断が『正しい』のかを決めるつもりはなくて、あくまでも、なにが起こっているのかを解きほぐす試みでしかないわけ。とかく、性の話は『あれが正しい』『これは間違っている』などと口々に語られる傾向にあるけど、それが個人的な思想信条である可能性もあるってことは忘れちゃいけないことだと思う」

個人差と言われて、雄一郎は、ちょっと気が楽になった。やはり正解を出さないといけないんだろうというプレッシャーがあったことは否定できない。

「じゃあ、最後のパターン」

佐保は「D」パターンを指差した。

しかし、ツキコの口から出てきたのは、衝撃的な一言だった。

「私、女だけど、女性しか愛せないの!」

「これは、単純にフラれてるだけだよね…」

哀れなシューイチのことを考え、悲しそうに眉を寄せて笑う雄一郎。ここだけの話だが、シューイチのモデルだけあって、さすがによく共感してくれる。

雄一郎が言うとおり、単純に「あんたはダメ」と拒否られているだけだし、あるいは、シューイチの告白を断るための作り話にも聞こえなくもない。

佐保は説明を加えた。

「性指向は、あくまでも個人に属するものだから、他人がどうにかできるものじゃないんだよね。

たとえば、失恋したシューイチの前に、アラブの石油王あたりが大量の札束とともに現れ、シューイチに肉体関係を迫ったとしても、シューイチ自身が決断しないかぎりは、性指向は女性対象のまま変わらないはず。

当たり前の話だけど、自分が何者で、誰を愛するのか、つまり性指向も性自認も、まるっきり個人の問題なわけ。

一方で、告白した側からすれば、相手の気持ちがNGだろうが『俺は好きだ!』って気持ちだけは揺るがない。だから、未練たらしく想いつづけることもあるだろうし、あるいは強引に関係を迫ることもあるかもしれない。でも、結局は、関係という意味では破綻しちゃっているよね」

「『片思い』っていう関係もアリだとは思うんだけどなぁ…」

「文学的には、ね」

佐保は微笑んだ。

「さて、いままでいろんなパターンを検証してきたけど、意外にも、身体的性よりも性自認によって、シューイチ、もとい雄一郎の判断が左右されるみたいね。

ここから考えられる可能性は2つ。

1つは、性指向が対象とするのは、身体的性ではなく、性自認、すなわち本人が自覚する社会的性だということ。

もう1つが、性指向の対象は性自認ではなく、まったく別の要素だということ」

佐保は、人差し指と中指の2本の指を立て、雄一郎に提示した。知らない人が見たら「あんな至近距離で、なんでピースサインをしているんだろう?」と思うかもしれない。

もちろん佐保はそんなことを気にすることなく、話を続ける。

「それ以外にも、雄一郎が『見た目の性別』を気にしたように、パートナーを選ぶときに、本人の意思よりも、周囲の社会的評価を重視しているということ、つまり極端に言えば『性指向というものは存在しない』という可能性もあるけど、これは、さっきの『ツキコが殺人犯だったケース』で否定されたから、特に気にする必要はないかと思う。性愛の求心力は、社会的な障壁を超越する、ってことだね」

そう言うと、一瞬の間が空く。

そして、急に佐保は、ぐっと雄一郎に顔を近づけてきた。いままで感じたことのない距離感に、雄一郎は自分の顔が上気していくのがわかった。

しかし、そんな気持ちを切り捨てるかのような真剣な表情とともに、佐保は雄一郎に語りかける。

「これは思考実験をする上での注意事項みたいなものなんだけど、思考実験をしていると、意見には個人差があるという当たり前のことをうっかり忘れて、特定の人物の個人的な意見を、さも普遍的な事実として誤認してしまうってことがよくあるんだよね。

最終的には、人間一般に当てはまる普遍的な事実ってのを抽出しなくてはならない、ということは意識しておく必要はあると思う。

でもね、最初は、やっぱり雄一郎の個人的な感想からスタートするしかないんだ。思考実験は既存の学説すらも疑うものでなくてはならない。正解や答えが先にある問いかけなんて、ただの時間のムダでしかない。だから、思考実験の回答として『客観的で正しい』意見なんて求めちゃいないし、求めちゃいけないんだと思う。

たとえば、思考実験しながら、私がいろいろコメントしているけど、それについても鵜呑みにしちゃいけないんだよね。私の意見よりも、あなたが、その思考実験において、なにを考えたか? なにを感じたか? そして、それがどんな意味を持っているのか? そういう自分に対する問いかけは忘れちゃいけないんだと思う。それが、自分の言葉で考えるってことなんだし。

正しい思考実験のためにも、しがらみにとらわれない、素直な雄一郎の意見を聞かせてほしい」

熱のこもった佐保の言葉に、飲み込まれるように雄一郎は首を縦に振った。その様子に嬉しそうに微笑む佐保。安心したように次なる思考実験を提示した。

シューイチは、オンラインゲームでトシコと知り合った。驚くほど趣味も共通し、感性も似かよっているのか、些細な雑談でも時を忘れて盛り上がる。気づけばゲームそっちのけで朝になっていた、ということも二度や三度ではない。二人が親密な関係になるのも、さほど時間はかからなかった。

直接会うことになり、秋葉原駅の改札前でトシコを待つシューイチ。緊張のため、ミントタブレットを、まるでドライフードを食べる犬のように次から次へと噛み砕くシューイチの背後から「シューイチさん?」と声がかけられた。

振り返ったとき、そこに立っていたのは、シンプルなシャツとジーンズで身を固めた大学生くらいの小太りの男性だった。

「…トシコ…さん?」 震えるシューイチの声に、トシコとされる男性はお腹の肉を揺らしながら恥ずかしそうに、コクンとうなずいた。

「いや、論外でしょ…」

雄一郎も震える声で答えた。佐保は「そうか…」とつぶやくと、右手を口元に当てながら、視線を落として思考を回転させ始める。

「雄一郎の場合、見た目が男性だと、性自認が女性でもNGなんだ…」

佐保の口調には「もちろん、中には小太りな男性が好きな男性もいるだろう」というニュアンスが含まれているような気がした。

確かにそうだろう。他人が評価する話ではない。それを『論外』と切り捨てるのは不用心であった。そして、そういう性的多数派の不用意な言説がいかに世の中にあふれ、いかに少数派の気持ちを傷つけているか、改めて考えさせられた。

佐保はそんな雄一郎の葛藤について、まったく意に介さず、右手で自分の顎をつまみながら、険しい表情で思考の世界に埋没する。

しばらくして、口を開いた。

「どうやら性指向の対象は性自認ではないみたいね。そして、さっき確認したように、身体的性でもない。じゃあ、われわれは、相手のなにに惹かれているのか?

性格や趣味の一致も、性指向の前では脆くも崩れさってしまうことは、雄一郎の考察で明らかにされたとおり。逆に言えば、性指向にさえ一致すれば、それだけで深い関係になる確率が飛躍的に跳ね上がるとも言える。

では、なにが性指向に一致するのだろうか?」

語気鋭く問いかける佐保。その勢いに雄一郎は気圧される。そのまま佐保は語りつづけた。

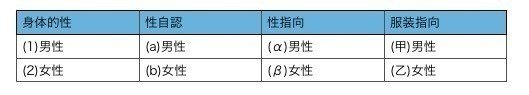

「最初に書いた表では、人間の性には、4つの要素があった。

それが『身体的性』『性自認』『性指向』『服装指向』の4つ。ここまでは覚えてる?」

ノートをめくり、書いた表を雄一郎に見せる佐保。雄一郎はコクコクと小刻みにうなずいてみせる。

「では、最後の思考実験でのトシコの場合、どれに該当する?」

「あのぽっちゃり青年でしょ?」

雄一郎は表を指差しながら、組み合わせを思案した。

「んーと、『1-b-α-甲』…かな?」

「そうだね。じゃあ、ツキコの事例のB'のケースは?」

「おネエのツキコだね。えーと、『1-b-α-乙』」

「そうだね。どちらのケースも服装の性別以外は、身体的性はオスだし、精神的には女の子、好きなタイプは男性というパターンで共通している。

しかし、雄一郎は、トシコは『ありえない』が、ツキコは『あり』と言った。その差は、服装だけなんだろうか?」

佐保は、その澄んだ瞳で、すっと目線を合わせた。雄一郎は虚を突かれ、びくりと身を震わせる。そんな動揺すらも見透かすような冷徹な視線の前で、雄一郎は平静を装い、震える声で「それはないかな…」とつぶやいた。

たとえば、佐保が男装したとしても、やはり佐保は佐保である。服装だけで、佐保への気持ちが変わるなんて、雄一郎には考えることすらできなかった。

そして、一方では、トシコが女装していたとしても、当初の『ありえない』という判断が揺らぎえないことも雄一郎はわかっていた。いや、むしろ、より強固なものになっていたかもしれない。

確かに服装には、印象を左右する効果がある。さらには、身に纏うことで本人の気持ちを一瞬で変化させる魔力も有している。しかし、それでも、着脱可能な「衣装」でしかない。性差を隔てる深淵を埋める力はないようだ。

「つまり、服装の性も、性指向の対象ではない、となる」

佐保の唇から、ゆっくりと言葉がすべり出てくる。

結果的に、佐保が提示した表のすべての要素が否定された。他になにがあるのか? 困惑して言葉を失う雄一郎に、佐保は、しっかりと視線を合わせた。

「すべての要素が否定されたということは、つまりは、それらの要素とはまったく異なる新たな要素Xが存在しているということに他ならない。

私は、その要素Xを『社会的性徴』と呼んでみたい」

佐保はノートの余白に「社会的性徴」と書き込んだ。それを見た雄一郎が「性徴?」とうわずった声で復唱する。佐保は一瞬、驚いたように雄一郎を見つめ、やがて明瞭な声で説明をしはじめた。

「まず『性徴』とは、生物学的に見られる性差のこと。人間の場合でも『第二次性徴』とか言うけど、あれも声変わりや体型の変化など、肉体の成熟に伴う性差の発現を指す言葉だったりする。

私の提唱する社会的性徴とは、要するに『社会における性差の表れ』という意味になる。極端に言えば『見た目の性』だね。たとえば、雄一郎の社会的性徴は男性、トシコも男性、ツキコは女性、となる」

そこまで一気に語ると、佐保はふっと息をつき、「ここまではOK?」と雄一郎に尋ねた。

雄一郎は無言で頷く。佐保は安心したように言葉を続けた。

「では、これらの社会的性徴が、決定されるメカニズムを見ていこう。

まず大前提として、社会的性徴とは、その当人が自由に選択できるものではない。あくまでも、その人物が属する共同体が判断するものでしかない。

だから、本人の性自認が女性で、身体的性も女性で、服装も女性だったとしても、社会的性徴は男性というケースも大いにありうる。要するに、社会的性徴は、自分ではコントロールできないわけだ。

では、社会的性徴は、どのように決定されるのか?

それは、社会における『男性とはかくあるべし』『女性とはかくあるべし』といった言葉の定義、すなわち文化的性によるものと考えられる。

文化的性、つまりは『ジェンダー』ってやつだね」

佐保は、そういうとノートをめくり、最初に書いた用語辞典を指し示す。そこには「ジェンダー:文化的性。性役割」と書かれていた。

雄一郎は、相槌代わりに口を開く。

「生物学的な性別の対義語で、精神的な性別ってことだよね?」

「それは性自認」

ぴしゃりと否定する佐保。

「そもそも『性別』ってのは生物学的な区分だから、本来は、身体以外に性別なんてものは存在しない。だから『精神的な性別』って言葉は、『星型の三角形』ぐらい矛盾した表現なわけだけど、私たちは、さほど違和感を感じない。

それは、ジェンダーという概念装置が存在するからだと私は考えている。

ジェンダーとは、端的に言えば『男性/女性』という言葉そのもののこと。身体的性についても、本来であれば、ただ生殖機能的に分類されているだけで、そこに『男性/女性』という意味はない。ジェンダーによって、こういう身体的特徴を持っているものは『女性』と分類されることによって、生物学的なメスが、初めて女性になる。同様にして、赤いランドセルは女の子の記号になり、ごつい腕時計は男性的なものとされる。

ジェンダーの一般的な定義として紹介される『男らしさ/女らしさ』ってのも、そもそも社会的に定義された性質を指し示す『男』って言葉に、さらに性質を示す『らしさ』って言葉をつけているから、逆に混乱を招いているような気がするんだけど」

ま、それはいいや。佐保は、自嘲気味に鼻で笑った。

「では、なぜジェンダーが生じるのか?

それは、人間には、共同体社会に存在するものを、男/女いずれかの性別を示す記号として把握する性質があるから、と考えられる。

たとえば、この性質を『性別記号化能力』と呼んでみよう」

「記号? 矢印とかカギカッコとかのこと?」

「記号ってのは、一般的に言えば、その存在によって特定の意味を発生させる事物のこと。たとえば、紙の上のインクのしみだったり、実在する物体だったり、あるいは音や言葉といった空気の振動なんかも、なにかしらの意味を表現するものは、すべて『記号』ってことになる。雄一郎が言った『矢印』も、ただのインクのしみなんだけど、不思議と方向を指示する意味を持つ。だから『記号』ってことで正解。温泉マークなんかも、もちろん温泉そのものじゃないけど、その図柄であったかいお湯の存在を表現しているから、地図記号もやっぱり『記号』ってことになる。

人間は、この記号化の能力を生まれつき備えている存在。そもそも『言葉』ってのが記号だしね。むしろ、記号によって構成された意味的世界の中で生きているのが人間という存在なのかもしれない。

そして、その記号化の能力は、性別についても作用する。その社会に存在するものを、社会的な文脈に従って、男性/女性のいずれに属するものなのか分類しようとする。それが『性別記号化能力』と私が仮称するもの。

その結果、事物は性別を帯びるようになる。それがジェンダー」

そこまで語ると、佐保はコーヒーカップを口元に運んだ。すでにコーヒーは冷め切っているはずだが、佐保は満足そうに表情を緩めた。

「さて、では、どのように社会的性徴が決定されるのか、という当初の問いに戻るとしよう。

まず最初にキーになるのは、さきほどの性別記号化能力。これにより、対象となる人間の、さまざまな要素のジェンダーを評価していく。

たとえば、肉体は男女どっちだとか、髪型はどうだとか、仕草やら持ち物やら、まあ、とりあえず目につくものを手当たり次第に男/女に振り分けていくようなイメージかと思う。

そして、最後に対象者のジェンダーを総合的に査定する。いわば、この最終査定によって、社会的性徴が決定するわけだ。

余談だけど、この最終査定は、おそらくは、各要素ごとに評価された結果の足し算じゃなくて、すべての結果を改めて俯瞰し直して、全体的に把握されるようなものだと考えられる。ゆえに、静止画で動作や口調などの部分的な要素が失われたとしても、社会的性徴の判断は揺らがなかったり、あるいは、衣装や髪型など外見的な要素すべてが女性だったとしても、歩き方ひとつで男と結論づけられたりする。

要するに、社会的性徴は、特定の要素に還元できない、ってことだね」

もっとも、これは私が個人的に主張している説なんで、さらなる吟味は必要だけどね。佐保は、そうつぶやくように補足した。

「ふーん、すると、あらゆる人物は、男性か女性のいずれかに分類されるってこと?」

雄一郎は改めて感心したように言った。

「そうだね。あくまでも『性』を分類する機能なので、ベースとなるのは生物学的なオス/メスの概念。そこから派生した文化的性(ジェンダー)、そして社会的性徴においても、基本的な枠組みは、男と女しか存在しないってことになる」

「…あれ? でも、男女の差をなくそうって運動、なかったっけ?」

「よく知ってるね」と佐保は素直に驚いた。

「ジェンダーフリーってやつだね。もちろん、基本的人権として男女の性的格差はあってはならないし、現状として男性至上主義がはびこっているならば、積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)も必要だとは思う。

ただ、そうは言っても、生物学的な性が存在するのは、明確な事実なんだよね。そして、それをベースにした文化的性においても、性別が存在することは認めなくてはならないと思う。もちろん、その性別の定義については、時代や文化によって刻々と見直されていくべきものなんだろうけどね」

佐保はそう言うと、残っていたチョココロネの尻尾を口の中に放り込んだ。

「そうすると、身体的性が性自認や性指向にも影響しているってこと?」

「うーん、性自認や性指向は、あくまでも個人の内面の領域だからね。男だの女だの狭量な思考の枠組みにとらわれる必要もないだろうし、もっと自由に振舞っていいんだと思う。だから、身体的な性の間接的な影響はあったとしても、直接的な関連性は考えにくいかな」

佐保は、そう言うと新たな表をノートに書き始めた。

「服装について書かなかったのは、たとえばジーンズのように中性的なアイテムも存在していることと、あとは、社会的な記号って、改めて考え直すことによって、無意識のうちに共有されていた前提などがリセットされてしまって、『いや、男でも女でもねーし』みたいなことになりかねないので、議論が複雑になるのを恐れて、ここでは除外することにした。

ほら、漢字とか、ずーっと見ていると、突然意味がわからなくなることがあるでしょ? 一般的に『文字のゲシュタルト崩壊』って呼ばれているけど、これも、なにかを認知するとき、意味を理解するために無意識のうちに取り込んでいた社会的背景が、論理的な思考によってリセットされてしまった状態だと考えている。

ジェンダーも同じで、『赤いランドセル』という記号表現と、『女性』という指示内容とのあいだには、いかなる必然的な関係性も存在していない。男性でも赤が好きな人はいるしね。この記号と性別を関連づけているのは、唯一、社会的な約束事があるからってだけ。だから、社会的背景を失うと、途端に切り離された凧のように、ジェンダーも雲散霧消してしまうのである」

ソシュールの研究に基づく記号の恣意性について、佐保は説明を加えた。雄一郎は、いまいち理解が追いついていないようで、腕を組んだまま、じっと佐保の書いた表を凝視している。

「うーん、佐保さん、1つ教えて」

「なに?」

「性思考の対象になるのが社会的性徴だったよね。でもさ、社会的性徴は『男/女』以外に『無制限』っていうバリエーションがあるんだけど、社会的性徴のバリエーションは『男/女』だけなんだよね。これってどういうこと? そもそも『無制限』ってどういうことなのか、よくわからないんだけど…」

佐保は「なるほど」と唸った。どうやら良い質問をだったらしい。「あまりきれいな説明じゃないかもしれないけど…」と前置きした上で、ゆっくりと語り出した。

「まず、ジェンダーってのは、さっきも話したとおり、社会共通の暗黙の約束事だってことを思い出してほしい。つまり、ジェンダーという概念は、私たちが存在するこの世界の隅々にまで、毛細血管のようにびっちりと張り巡らされている。だから、この世界で生きるってことは、その時点ですでにジェンダーの構成した世界に取り込まれているということになる。

この世界の内側で、なんの疑問も持たず生活しているってことは、身体的性と性自認はイコールだと疑う余地すらないだろうし、性指向についても異性愛のみが当然だとして、それ以外の愛の形を認めようとはしない。なぜなら、それがこの社会におけるジェンダーだから。

ジェンダーの呪縛は、たとえ性自認や性指向の転換が起こったとしても、継続する可能性がある。たとえば、ジェンダーの生み出した男/女という概念装置をそのまま利用しつづけ、自分の所属する領域のみを反転させるケースなど、想像にもたやすい事例だと思う。もしも、性自認や性指向について語るときに、異性愛だの同性愛だのと性別を強調する場合は、まだ、ジェンダーの呪縛に捉われているんだと考えざるをえない。

一方で、さっきのゲシュタルト崩壊じゃないんだけど、なにかしらのきっかけによって、ジェンダーの呪縛から解放されると、男/女といった概念に執着する必要性を感じなくなる。要するに、男でもなく、女でもない存在になる。これを私は『無制限』と表現したってわけ」

佐保は、次第に早口になりながら一気に語ると、ふうっと息を吐いた。

雄一郎は、わかったような、わかっていないような、そんな微妙な表情のまま、佐保を見つめている。

「要するに、男だの女だの言ってるのは、ダメってこと?」

「いやいや、そういうわけじゃないよ」

慌てて顔の前で手を振り、否定する佐保。

「社会的な約束事に従うことが価値が低いなんて、反抗期の中学生みたいなことは言うつもりはない。社会的な記号を利用するのが、もしも下等なことだとしたら、すべての言語は失われ、自分がどこに立っているかも認識できなくなるだろうしね」

佐保は、そう言うと雄一郎に微笑みかけた。

「ただ、そうは言っても、婆子焼庵(ばすしょうあん)って禅問答があるんだけど、なんとなく、それを思い出すんだよね」

「ばすしょうあん? 茄子のあんかけみたいで、美味しそうだね」

雄一郎は笑う。ふと佐保を見ると、茄子で釘が打てそうなくらい凍てついた視線で雄一郎を見つめていた。しばしの沈黙がまるで悠久の時を刻むかの感覚に襲われる。雄一郎は素直に謝った。

ある老婆が一人の修行僧を世話をして20年が過ぎた。いつも一人の16歳の少女に食事を届けさせていたのだが、あるとき、その少女に言いつけて、修行僧に抱きつかせ「さあ、どうしますか?」とささやかせた。修行僧は「枯れ木が寒い岩の上に立つように、私の心は熱くなりません」と言う。少女は老婆に報告した。それを聞いた老婆は「私は、二十年もこんな俗物を養ってきたのか!」と怒りだし、庵を焼き払った。

「は?」

雄一郎は素っ頓狂な声を上げた。離れた店のカウンターにいた店員が何事かとこちらに視線を送ってくる。慌てて小声になると

「いや、意味わかんないし!」

と佐保に詰め寄った。

「要するに、色じかけで誘惑された修行僧は、どのように振舞うべきか?って問題だね」

佐保はことも無げに言う。

「老婆が庵を燃やしてしまったのは、修行僧の答えが煩悩に満ちたものだったからに他ならない。では、なんと答えるべきだったのか? 雄一郎なら、どうする?」

どことなく楽しそうな佐保。雄一郎は頭を抱える。

「 断ったら燃やされちゃうんでしょ? 逆に誘惑されちゃうってのはどう?」

「江戸時代に同じことを言った僧がいたけど、白隠っていう有名な人が烈火のごとく怒って、その僧をクビにしたらしいよ」

あはは、と朗らかに笑う。この人、絶対に楽しんでる…。そもそも、なにがそんなに愉快なのか雄一郎にはまったくわからなかった。

「佐保さん、ごめん、わからないよ…」

雄一郎は白旗をあげる。

「まあ、それこそ何百年もの長きにわたって、さまざまな修行僧たちを悩ませつづけてきた問題だからね。わからないのもしかたない」

うんうんと頷く佐保。

「ポイントになるのは、修行僧のセリフが、あまりにも冷淡、冷酷、無情、無感覚なものだったということ。ふつう、いきなり誰かが抱きついてきたら、犬や猫でも『おお!? なんだ? なんだ?』って反応するよね。でも、この僧は『俺は枯れ木だー』とか言っちゃって、ツーンと澄ましている。

これって、心のうちの煩悩を必死に否定しているから、態度にも出ちゃっているんじゃないかって考えられるわけ。つまりは、言葉はよくないけど、反動形成なんじゃないかってこと。

私は、この修行僧と同じで、所属するジェンダーを反転させた場合も、より強くジェンダーという約束事に執着する傾向が生まれるのではないかと考えている。

たとえば、イマドキの女子にはありえない乙女な言葉遣いを駆使したり、あるいは筋肉隆々とした肉体とヒゲの坊主頭という外見にこだわったり、極めて純化されたジェンダーの形が息づいているように感じている。

このあたりは、未だ研究途中なんだけど、ジェンダー研究という点でも非常に興味深いことだと思う」

そう言うと佐保は、おどけて「そう思いますわ。うふふ」と女性言葉で笑ってみせる。雄一郎は慣れない佐保のおふざけモードに戸惑い、眉尻を下げて、ため息をついた。

そして、重要なことに気がつく。

「そういえば、さっきのバスショーアンの正解は、なに?」

「ああ、それ?」

佐保は、なにを今更、と呆れた表情で答える。

「正解なんかあるわけないじゃん」

「は?」

雄一郎の瞳孔が適正なピントを失った。なにが起こったのか理解できない。

「ど、どういうこと?」

「禅の公案は、クイズや試験問題じゃないんだから、唯一無二の絶対的な正解なんて存在するわけないじゃん。あくまでも、老師との対話の末にたどり着く境地でしかない。だから、もしも正解があるとすれば、それこそ師と弟子の数だけ存在しているんだと思うよ」

佐保はコーヒーカップに残っていた冷たいコーヒーをぐいっと飲み干した。雄一郎には、その動作が、まるで落語の蒟蒻問答に出てくる滑稽な禅問答の所作のように見えてしかたがなかった。

「さて、性指向に話を戻すけど、ジェンダーの幻想世界から外に飛び出した人々にとって、性別とは、パートナー選びにおける『必須目標/条件』ではなく『十分目標/条件』の1つでしかないってことになる。

この必須目標/条件ってのは、NASAの優秀な技術者たちの思考パターンを研究して編み出されたKT法やTM法といった思考法で用いられる概念で、その条件を満たしていないといけない最低限の条件のことを指す。MUST条件とも呼ばれるね。たとえば、不動産屋で新居を探している場合、入居可能時期とか、家賃などの諸経費総額とか、どうしても譲れない条件が、この必須目標/条件に該当すると考えればいい。

つまりは、その条件を満たしていない物件は、最初から検討対象外ってことになる。たとえば4月から新生活が始まるっていうのに、入居可能時期が5月とか言われると、ちょっとムリだわーって思うよね。

一方で、十分目標/条件とは、その条件が満たされると嬉しいなぁって思う要素のこと。これはWANT条件や希望条件とも呼ばれ、さっきの家探しの例で言えば、浴室乾燥機とか、駅徒歩5分以内なんてのは、WANT条件に該当するんだろうね。このWANT条件は『できたらいいな』という希望なので、点数化して比較・検討することができる。だから、たとえば浴室乾燥機がなくても、ウォッシュレットがついていたら、まあいいか、的な総合的な判断もなされるわけだ。

同じように、ジェンダーに拘束された人々にとっては、自分の性指向と相手の社会的性徴が一致することが必須条件になる。だから、相手の性別には徹底的にこだわることになる。

しかし、ジェンダーから解放された人々の場合、ジェンダーは選択肢の一つにすぎない。もちろん、希望する性別ってのがあるのかもしれないけど、必ずしも、それが必須というわけではないのが、このジェンダーから解放された人々の特徴なんだろうね」

だから性自認や性指向が「無制限」という表現になるんだと佐保は説明した。とはいえ、多くの場合は、男/女という性を、二者択一的な排中律的性質ではなく、連続的に変化するアナログな性質と捉える傾向が見られるそうだ。たとえば「女寄りの男」といった表現に、その傾向が見られるという。

「さらにいえば、異性愛こそが当然だという考え方も、近代的な『ロマンティック・ラブ』の発展によって生まれたもので、まだまだ歴史の浅い、それこそ新興宗教みたいなものかもしれないよ。

むしろ、古代ギリシャとか昔の日本なんかでは、男性同士の恋愛関係こそ格の高いものだとか、風雅の道だとか、なんやかんやと褒め称えられていたくらいだからね。もしかしたら、私たちが当たり前だと思っている『愛』そのものを疑い直したほうが賢明なのかもしれない」

佐保はそう言うと、嬉しそうに含み笑いを漏らした。

雄一郎にとっては、生まれてからずっと当たり前と思っていたことが、粉々に砕かれたような、そんな衝撃的な話だった。視界に飛び込んでくる世界が、少し違って見えるような気がした。

「そういえば、性指向って、なんで人によって違うのかな?」

ふと気になっていたことを佐保に尋ねる。

佐保は、小さく首をひねった。

「正直、わからない。ある学説では、たとえば胎児の時に母親が受けたストレスが影響するとか、あるいは、別性の親子間で遺伝的に性指向が引き継がれることがあり、それが影響しているとか、いろんな説があるんだよね。

ただ、私が好きなのは、プラトン『饗宴』におけるアリストパネスの説明かな?」

佐保はカバンからやたら分厚い新書サイズの本を取り出した。すぐさま該当のページを探り当てると、雄一郎に突き出してきた。

第一に、人間は三種類あった。すなわち、こんにちの男女二種類のみでなくて、第三の者がその上に存在していたのだ。それは男女両性を合わせもつ者で、名前だけは現在も残っているが、その者自体はすでに消滅してしまっている。つまり『アンドロギュノス(男女)』というのが一種をなしていて、容姿、名前とも男女を合わせもっていた。それが、こんにちでは、ただ悪態のうちにその名前を残しているばかりである。

第二に、この三種類の人間の容姿は、すべて全体として球形で、まわりをぐるりと背中と横腹がとり巻いていた。また、手は四本、足も手と同じ数だけをもち、顔は二つ、円筒形の首の上にのっかっていたが、両方ともすべて同じようにできていた。(世界の名著6『プラトンⅠ』中央公論社 1978 P.130-131)

「このアンドロギュノスだけど、最後は神々に逆らい、真っ二つに身体を引き裂かれてしまう。それが現在の人間の姿なんだって。で、それ以降、人間は切り裂かれる前にくっついていた自分の半身を求めてさまようようになった。男女のアンドロギュノスが分離して結びついた恋人たちは『ベターハーフ(Better Half)』という言葉の語源となり、男性同士がくっついていたアンドロギュノスの片割れは、男性を求める同性愛者になったという」

そこまで語ると、勢いよく本を閉じる。薄い紙の大量に重なりあったページどうしが、空気を閉じ込めるように圧縮し、パタンと小気味いい音を響かせた。

「誰かを愛するのに、理由なんていらないしね」

むしろ、こういう話の方が素敵でしょ?と、佐保は歯を見せて微笑んだ。

雄一郎も笑みをこぼす。

しかし、ふと、なにかを思い出し、佐保に問いかけた。

「そういえば、いちばん最初に、僕に聞きたいことがあるって言ってなかったっけ?」

「あ。そうだったね…」

佐保は思い出したようだ。

まさか、僕が同性愛者かってこと?と雄一郎が笑うと、佐保はわずかに怒った表情で「そんな他人のパーソナルなことを、興味本位で尋ねるほど、私は下品じゃない」と真剣な口調で反論してきた。その語気に押され、すぐに詫びる雄一郎。

佐保は、すっと雄一郎の瞳を見つめると、改めて尋ねてきた。

「男性って、本当にノンモノガミイなの?」

【あとがき】

この小説に出てくる「社会的性徴」「性的記号化能力」は、オリジナルの用語です。それ以外の用語については、フェミニズムやジェンダー論で一般的に利用されている用語ですので、ご安心ください。

ただし、ジェンダーについての解釈に見られるように、思索の結果、通常とは異なる用法も見られるかと思います。

教科書的な「正しい思想史」については、別途専門の文献等を確認いただけたら幸いです。皆様の知的好奇心を広げる一助となることを願っています。(2016/2/11)

※1 … 性自認が女性なら異性装じゃないだろう、という異論もあるようです。

拙い文章ではありますが、お読みいただき感謝いたします。 僅かでもなにかお持ち帰りいただけたら嬉しく思います。