バックオフィスの人手不足をどう解決するか

こんにちは、渡辺です。

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズというコンサルティング会社で人事の仕事をしています。

前回、「バックオフィスが恒常的に人手不足に至る構造」というnoteを書きました。

今回はその続きです。前回のnote↓とセットで読んでいただけると嬉しいです。

(前回の要約)

・経営者の「固定費増に対する警戒心」が現場の採用ニーズに歯止めをかける

・採用ニーズが悲鳴に近いものになって初めて採用のゴーサインが出る

・慌てて採用するとアンマッチが生じ、現場の負荷がいっそう高まる

今回は、その人手不足構造に対してどう手を打つかという話です。

「社員数の増加量=バックオフィス業務の増加量」ではない

まず心に留めるべきは、社員数の増加量とバックオフィスの増加量がイコールではないという点です。

社員数の増加に比例して増える業務としては、例えば以下が挙げられます。

【社員数増加に比例して増える業務量の例】

・経費精算の件数

・労働条件通知書の交付件数

・社員からの問合せ件数

ただ、これらの件数が2倍になったからといって、バックオフィスの業務量が2倍になるわけではありません。

労働条件通知書の作成を自動化したり、よくある問合せをFAQ化したり、経費精算手続きをアウトソース化したりといった業務改善で効率化できます。

(バックオフィスで働く私たちは、こういう業務改善が得意ですよね)

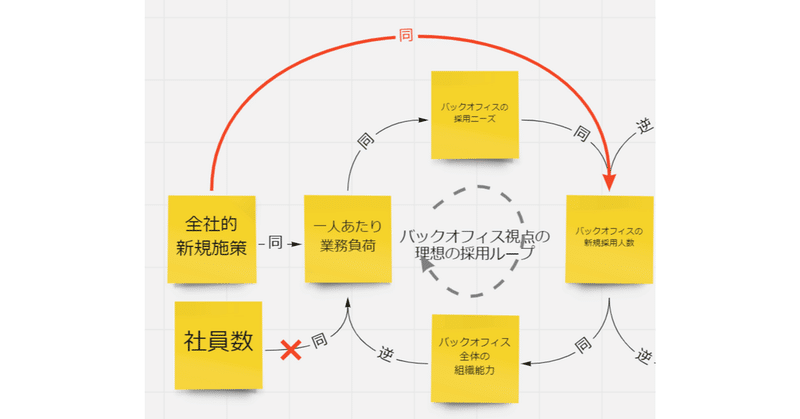

前回のnoteに書いたループ図に書き加えると以下のとおり。

【ループ図の矢印の見方(おさらい)】

「同」‥矢印の前後で増減関係が同じ。増えれば増える、減れば減る関係

「逆」‥矢印の前後で増減関係が異なる。増えれば減る、減れば増える関係

したがって「社員数がXX人になる頃にはバックオフィスの業務量も厳しくなるだろうから、新規採用しよう」という目論見は、あまり役に立ちません。

むしろ会社の仕組みを大きく変えるときがキツい

社員数増加ではなく、会社の成長ステージに合わせて社内の仕組みを大きく変えるときがしんどいはず。

【バックオフィスがきつくなる、全社的新規施策】

・収支管理の方法を変える

・労務管理を厳正化する

・IPO準備を始める

・新しい拠点や子会社を設立する

こうした全社的な仕組みの見直し・導入こそがバックオフィスの負荷を急激に増やします。特に、一度見直して終わりではなく、その後の運用も見込まれるケース。

この点に私たちバックオフィスは、まず自覚的であるべきだと思います。

新規施策と同時に体制強化を考える

このような全社的新規施策は、経営層から持ち込まれるケースが多いものです。

なので、新規施策の検討材料としてバックオフィスの新規採用を訴えるのがいいのではないかという仮説を持っています。

例えば、「IPOをするのであれば、現体制では回せないため、IPO経験者のバックオフィスメンバーを新規採用させてほしい」といったように、業務負荷が高まる前に経営層に打診する。

そうすることで、「業務負荷が高いのは効率化が進んでいないからじゃないの?」という問いではなく、「新規施策をやるために新規採用が必要かどうか?」という問いに変わります。

これなら少し答えやすくなりませんか?

そして、採用のリードタイムも長めに見積もっておくべきでしょう。

前回のnoteにも書いたように、焦った採用活動は採用基準を低め、結果的に組織能力の低下を招きます。

職種や選考プロセスにもよるので一概には言えませんが、ケンブリッジの場合は求人公開から入社に至るまで、4~6か月くらいの期間をかけています。

もちろん、これを実現するには経営層との関係性の質、新規施策にかかる工数の見通し、採用のチャネルづくりといったハードルがあるのも事実。

簡単なことではありません。

でも、疲弊していくバックオフィスメンバーを目の当たりにするよりは健全ではないでしょうか。

まとめ

・バックオフィス業務を増やすのは社員数ではなく、全社的新規施策

・「社員数増加→業務負荷増加→採用したい」というシナリオではなく、「新規施策→採用したい」というシナリオで訴求する

・採用リードタイムを長く見積もる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?