だけど、あれを、美しいと呼ぶことを知った

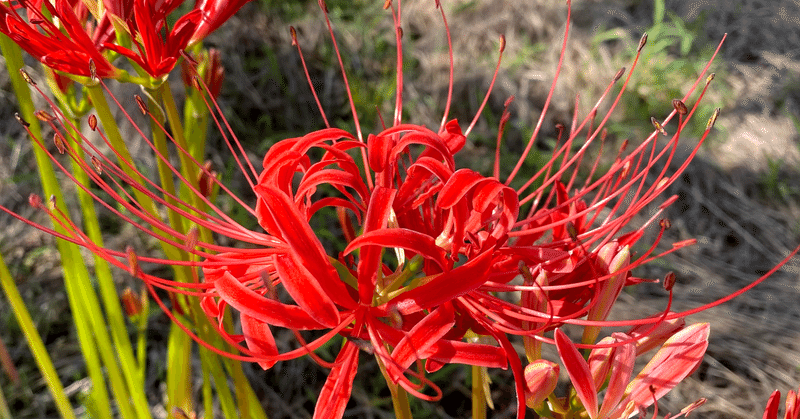

稲刈りも終わりに近づく9月の下旬。道を走っていると、今年はやけに彼岸花が目に入る。田んぼ道の脇にずっと植えられて朱い花火の列になっているところもあれば、神社の脇にこっそりとかたまって咲いていたりする。あの家の庭にも、土手道のちょっとしたところにも、朱色の花が鮮やかに空に向かって手を広げている。10月に入った今でも、まだ至るところでその清々しい朱が自然と目に入ってくる。

こんなに色々なところに咲いてたんだっけな、とふと思う。これまで彼岸花はあまり咲いているのを見た覚えがなかったから。彼岸花の花が開く期間は短いというし、その時期はちょうど稲刈りで忙しい時期だから、せわしなく動く中で彼岸花の旬を見過ごしていたんだろうと思っていた。正直に言うと、彼岸花は大体のイメージはあれど、詳細はどんな花だったか思い出せない程度に、自分の記憶からは遠い花だった。

ほんのちょっとした気付きだった。写真を見て、「ああ、これが彼岸花なのか」と、あらためてはっきりと名前と花が結びついた。これまでなんとなく記憶の奥底に輪郭の曖昧な「何か」として沈んでいた名前と花が、はっきりとしたイメージとして意識の表に浮かんできた。それから、これまでおそらく気付かず見過ごしていたのであろう彼岸花が、普段の暮らしの中で自然と目に入ってくるようになった。花が短いから見られなかったのではなく、ただ自分に見えていなかっただけだったことに気が付いた。

今もあまり変わらないのかもしれない。美しいものを前にしても、立ち尽くすことしかできない。木も山も季節も、そのままに留めておくことはできないし、自分がそこに加わることもできない。だけど、あれを、美しいと呼ぶことを知った。--- 宮下奈都『羊と鋼の森』より

この一節を思い出した。『羊と鋼の森』で、主人公が世界の美しさに気付いていくシーン。この物語では、最初特別な感性を持っているわけでもなんでもない平凡な主人公が、ピアノの調律という仕事とその人間関係の中で、世界を感じる自身の感性を花開かせていく。その象徴的な一節が上の文だ。とても美しいシーンだと思う。芸術的な感性も何もなかった人生に、美しさが目覚める瞬間。

世界が変わったわけではない。昔から、世界は変わらずそこにある。ただ、自分が変わるのだ。あれを、美しいと呼ぶことがわかると、それまでなんでもなかったものが美しく感じられてくる。世界の感じ方は自分次第だから。

自分もそうだったのだろう。これまで心の底の方で曖昧な形しか持っていなかったもじゃっとした朱い花、あらためてあれを彼岸花と呼ぶことを知った。その時から、今時期の世界は彼岸花に満ち溢れた。きっと去年もその前も、ずっとそこに咲いていたのだろう彼岸花にやっと気付いた。もじゃっとした花は、花火のように、開いた手の指のように、イメージが変わった。そして彼岸花を、美しいと思った。世界は変わらない。自分が変わる。それは小さなきっかけで。また来年も、あの道にもあの神社にも、彼岸花は咲いてくれるだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?