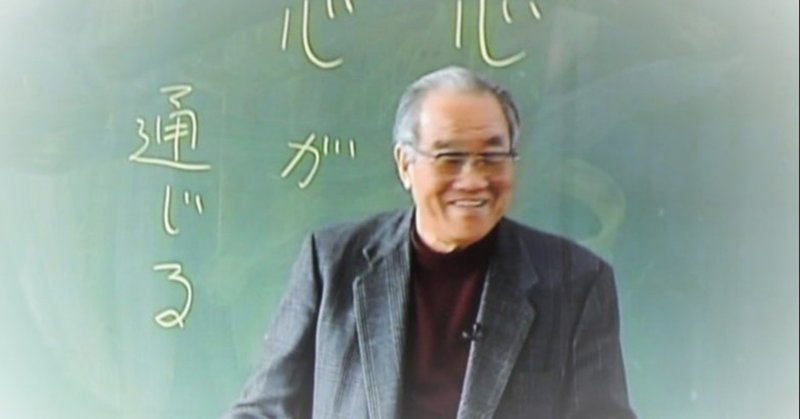

河合隼雄を学ぶ・7「母性社会日本の病理②」

(前号の続きです)

母なるものの「包含し飲み込む力」、父なるものの「切って分ける力」、どちらの原理がより強く働くかは国、文化によって異なる。日本は明らかに母性文化に属するが、ひとつの原理によってのみ成立している文化などない。

日本においては、母性原理に基づく文化を、父権の確立という社会構造で補ってきた。一昔前、家において家長である父の強さは絶対的であった。しかしそれは、父性原理に基づくものではなく、母性原理の遂行者、家という「場」を維持するための強さであった。強く見えた父親は、その実、妻や母の献身に甘え、個として問題に直面し解決する力を持たず、理不尽な暴君ぶりを発揮するばかりのタイプも多かったのではないか。

戦後、この「家」という制度、父権制度がアメリカによって壊され、もともと本当の意味で強いわけではなかった父親たちは「たちまち降参した」と河合隼雄はいう。かくして、日本は「父親」を失い、グレートマザーの国となったのである。

ここで河合隼雄は、「平等主義と能力主義」に触れている。

河合隼雄がユングを学んだスイスでは、小学生でもできなければ落第する。そのことに驚いたというが、スイス人は「できない子を進学させるなんて、そんな不親切なことでいいのか」と、逆に驚いていたという。日本では能力差の問題に目を向けることはある種タブーであり、「みんな同じ」に扱うことを平等として良しとする。欧米は、能力差があるのは当たり前だから、能力に見合った待遇をすることを公平とする。これもまた、母性原理と父性原理の違いである。

河合隼雄は「運動会でも、各学年ごとに全員が一緒に走り、一列横隊になってゴールする100メートル走でもやれば、まことに日本的と思える」ということを、1976年時点のこの本の中で「冗談」として書いているが、それが近年になり、保育園や幼稚園で現実に行われていたと記憶している。(さすがにもうなくなったようだが)

こりように、表向きの原理が一方に偏りすぎるとき、それを補償しようとする裏の原理は拡大されたグロテスクなものになりがちだという。学校では平等に扱われる一方、放課後の塾では熾烈な競争が繰り広げられるとか、部活では過剰なまでの厳しさが持ち込まれ、しごきが行われるなどである。

また、日本の場合、「場」から追い出されることは、致命的なことと受け止められがちである。日本において、ある程度一般的だと考えられているレールから一度でもはずれると、「やり直し」が難しい、ということはよく言われてきた。いったん「場」からはずれた者、というレッテルはあらゆる場面で根強くつきまとう。

あるいは、平等であることが前提とされる能力においても、実際にはどうしても能力差が生じてくる。例えば、学校においては学力差が生じる。すると、平等信仰が根強いほど、その学力差は、そのまま人間そのものの差、人間としての存在価値の差というように、拡大して捉えられてしまう。「勉強ができない」という一点が、本人にとって決定的な敗北感に繋がることがある。この点、「個の原理」に従う欧米では、勉強という一点では劣っている自分を自覚しても、個性にあった道を選ぶことに誇りを持ち、自らの存在価値を脅かされることには繋がらない。あっさり退学して、自分に合う道に変えるだけである。

河合隼雄はここで改めてこう言う。

「どんな人にとっても、能力に関係なく、最高の生き方がある」

ある能力が劣っていることと、その個人の人間としての尊厳性は、まったく無関係である。例えば親は、そのことを腹の底から納得しつつ、子どもに成績が悪いことを指摘しているか。ひとつの尺度だけで、子どもを測っていないか。もし親が、ひとつの尺度を押し付けてくるようなら、私たちはなんとかして、知らなければならない。そんな尺度ではない、別の尺度が人生には存在するのだということを。

私は、河合隼雄の次の言葉に深く納得をした。

「逆説的なるが、われわれは自分の無限性を知るためには、まず人間というものが限定された存在であることを認めなければならない。限定に関する痛い認識の中に、個性の存在、すなわち無限の可能性が意識される」

私たちひとりひとりの内面には無限に広がるユニークな宇宙がある。肉体的な能力には限界がある。できないものは、できない。持っていないものは、持っていない。それを認めたうえで、自分の中にある宇宙を、信じられるだろうか。

私は、今はまだ、信じられると言い切れない。他人の評価軸に右往左往する自分が、まだ確かにいる。この先、河合隼雄を学ぶ中で、信じられると言えるようになるだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?