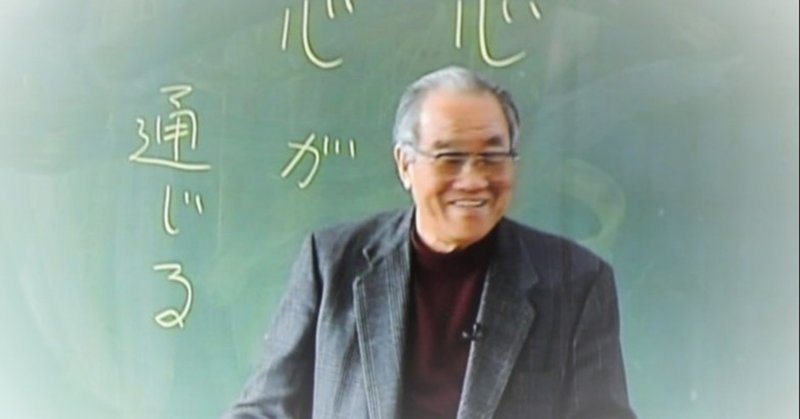

河合隼雄を学ぶ・9「母性社会日本の病理④」

(前号の続きです)

【第三章:日本人の深層心理】

河合隼雄はまず、「自我」を「われわれの意識体系の中心」と定義する。そして、私たち日本人の自我は、西洋人のそれとは著しい相違があるという。

ユングは、「西洋人は、意識というものを自我なしで考えることはできないが、東洋人は、自我なしの意識ということを考えるのに困難を感じない」と述べている。つまり、西洋人にとって、意識は、自我を中心としてそれに関連づけられて統合性を持つのに対し、東洋人の場合は、意識を超える何ものかによって認知され、自我は消え去ってしまうことになるらしい、というのである。

日本では、「場」の平衡状態の維持に高い倫理性を与える生き方、「場の倫理」が強いということはすでに述べた。そのため、「場」が苦手、という対人恐怖症が日本人に多いのでは、と河合隼雄はいう。

対人恐怖とは、「人」が怖いのではなく、「人が集まる場」「対人関係」が怖いのである。ある人の無意識内で、個を確立する傾向が強くなっていると、自分が「場を破るもの」になってしまうのではないかと恐怖するのである。実際、「出る杭は打たれる」という諺もあるくらい、日本人の「場」が、個の自我の屹立を許さないということは、ままある。

かといって、日本人は「場」の中に個を完全に埋没させているわけでもない。「場」の平衡状態を保ちながらも、自分の個を生かす方法として、「間」の感覚を身に着けている、と河合隼雄はいう。対人恐怖を感じる人は、この「間」の取り方が苦手なのである。

日本人が、自分の欲望を満足させつつ、なおかつ、それが「場」の倫理に抵触していないかどうかを計る、もっとも適切なゲージが「羞恥の感情」である。西洋における個の倫理が言語による契約で規制されるのに対して、われわれは、場の平衡状態を壊しそうなとき、自分の心の中に生じる「羞恥の感情」によって規制されている。「ひと様から笑われる」「世間様に恥ずかしい」ということによって、子どもの行動を規制しようというしつけが行われるのも、このためである。

ところで、「場」によって抑えられている我々の自我は、下手をすると抑圧されすぎて病気でも発症しかねない。しかしユングは、「個人の無意識は、その人の意識的な自我の在り方を補償するような働きがある」と述べている。

つまり、余りにも弱い自我に対して、何らかの強さが無意識内に存在する。ユングは意識と無意識は相補的に働き、人間の心はその両者を含むものとしてひとつの「全体性」を持つと考えた。そして、意識も無意識も含めた心の中心としての「自己(self)」という概念を仮定したのである。

自分が知っている自分は、自我が弱く、怖がりであるが、それを超えた心の中心である「自己」は、自我を補償する強さを無意識のうちに生じさせ、それによって自我はその不完全性を克服して、より高い統合性をもった新しい自我に「変化」するのである。この変化が、成長ということなのであろう。私たちは、「自分なんてもうダメだ」と絶望したその果てに、不思議なきっかけを得て、自分でも知らなかった力が湧いてくるということがある。少なくとも、河合隼雄やユングを学ぶ私たちは、どんな状況に陥ろうとも、自分は変化できる、という可能性を信じたい。

日本人の自我は、西洋人から見れば、存在しているかどうかさえ不明と見えるらしい。よく言われるのは、日本人と交渉するとき、相対している個人の判断が不明である、責任の所在が分からないために苦労する、なかなか明確な判断をせず、最後は上司と相談して・・・などと答える、そんな不満である。

しかしこれは単純な責任転嫁ではない。日本人の自我は、西洋人に比べて、はるかに他人に対して開かれているのだと、河合隼雄はいう。言葉では「上司と相談する・・・」と言いながら、時にそれは「以心伝心」のうちに、

言語を用いずに合意に達していたりする。自立した自我と自我が言語的に交流して、一方が他方に従うというやり方ではなく、両方がひとつの方向性を共有しているのである。

この状態は「無心」とか「無我」ということに繋がってくる。

例えば、邦楽の演奏のとき、演奏者たちは誰が主導者ということもなく、「無我」の境地で演奏をするが、それは相当な即興性を持ちながらも、始めと終わりがピタッと揃うことで賞賛される。これは西洋のオーケストラが、ひとりの指揮者に統制されるのと好対照であろう。

つまりわれわれは、「我を殺し」「無我」の状態にあるとき、自我は極端に他に開かれたものとして、他と調和することになっているのである。

西洋人の場合は、意識の中心に自我が存在し、それによって統合性を持ち、心の底にある「自己」とつながりを持つ。日本人の場合は、意識と無意識の境界も定かではなく、意識の構造も、むしろ無意識内に存在する「自己」を中心として形成されるので、自我が中心を持つかどうかも疑わしい。

そして、自らの「自己」を外界に投影しつつ、「〇〇(会社・家など)のために」という形の中で、自分が生きていく方策を講じているのである。ただし、この投影が「御国のため」「天皇のため」など余りに大きなものが対象となると、戦時中のように、「自己」の偉大さに比べて「自我」が卑小のものと感じられ、自分という個の命の否定に繋がる危険性はある。

投影された「自己」は絶対性を持つ(例:会社のルールは絶対!)が、外界の現実と折り合わない(例:とはいえ、現場の現実と違う・・・)ことがよくある。そのため、日本人は「本音と建て前」を使い分け、結局のところ、日本人の行動は概してバランスの良い、健康なものとなっている。

無意識内の「自己」を共有しあうものの関係性としては、無意識的な一体感が土台となるので、「察しの良い関係」が好まれる。この「察する関係」が、西洋人にとってはまことに不明瞭と映るのであろう。

ただし、現在の日本では、家の制度が壊れ、終身雇用の制度が壊れ、つまり「場」そのものが壊れているという現実もある。無意識の一体感、「察する関係」さえなくなってしまったとき、私たち日本人は何を土台にして生きていくべきか、生きていけるのか・・・もう少し考えていく必要があるように思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?