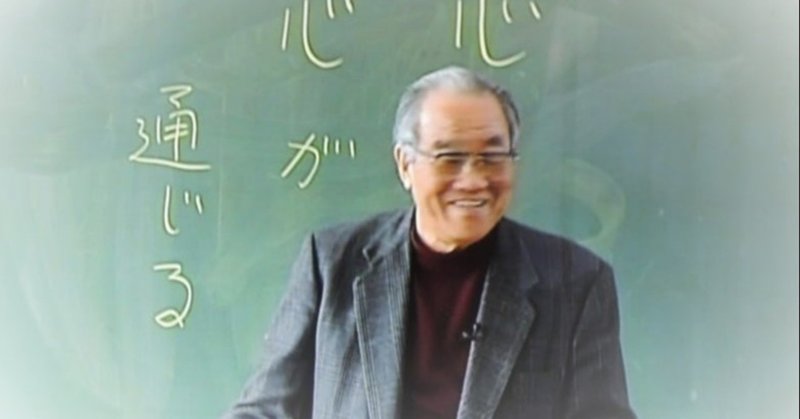

河合隼雄を学ぶ・3「ファンタジーを読む②」

(前号からの続きです)

【エリコの丘から】

スターになるには才能がいる。それでは才能がないものはどうすればいいのだ。このことをアイデンティティの問題と関連して考えるならば、誰もが自分自身の宇宙の星(スター)になるのだと考えてみるとよくわかる。スターになるのを、単純に有名になることや目立つことなどに結びつけて考えすぎると、「出世病」にかかることになるだろう。誰もが自分の宇宙のスターになる才能をもっている。そして、チャンスが来たときに出し惜しみをしないこと。これがカニグズバーグのメッセージである。

【トムは真夜中の庭で】

この世で暇なく働いている大人の見方からすると、あまり役に立たないと思われている子どもや老人が、ただ存在すること、夢見ることによって、大人のできない重要なことをしている。フィリパ・ピアスは「おばあさんは、じぶんのなかに子どもをもっていた。私たちはみんな、じぶんのなかに子どもをもっているのだ」と述べている。これにつけ加えて、私は「子どもたちのなかに大人も老人もいるのだ」とつけ加えたい。たましいの国の「とき」は円環的、全体的で、直線的な流れから自由になっているはずである。

【床下の小人たち】

(小人は)昔は人間よりもはるかに不思議な力をもっていたが、人間の科学の力によって追いやられていき、忘れ去られようとしているもの、それは人間のたましい(と同じもの)ではないだろうか。人間はそれを見ることができない。目には見えないが、それは人間にとってきわめて大切なものではないだろうか。何も役に立っていないのに、それを失うことは重大な損失と考えざるをえない。(小人の物語を)すべてたましいのことと考えると当てはまるように思われる。

【足音がやってくる】

人間存在というのは無限の広がりをもっている。恐ろしい部分は「非日常」の世界にうまく閉じ込め、それを「神」という絶対的な存在に頼って、なんとか鎮めてもらい、日常の世界ではそれなりの秩序を持って生きる工夫を、人間は昔からやってきた。単純な論理で考える限り理解不能な、儀式や祭りやタブーなどをたくさん行なってきたのも、このためである。しかし、現代人はそのような伝統的な工夫をほとんど拒否してしまった。その結果、日常と非日常の世界が思いがけぬほどの相互浸透を行い、これまでの多くの非日常の世界が俗化されるとともに、日常世界に非日常が侵入してくることになった。このような現代に生きる子どもたちは大変である。

【北風のうしろの国】

宮沢賢治やマクドナルドが臨死体験を持ったかどうか、などということではなく、ファンタジーが深くなる、あるいは、無意識への下降が深くなると、それはきわめて死と近接したものとなる、ということであろう。一般の人間なら瀕死の状態になってはじめて到達できる意識の状態に、これらの作者たちはファンタジーを通じて至ることができたのであろう。

【犬のバルボッシュ】

(この物語は)別に劇的なことが起こったり、筋の発想がおもしろかったりするのではない。その風景の描写、マルチーヌ叔母さんの長い語りのなかに、たましいの真実---つまりファンタジーというもの---の本質が浮かび上がってくるからである。

(次号に続きます)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?