#2-13 プロジェクトの「ビジョン」

目的を明確に定める時は、ただの文言の羅列だけでなく、誰でも理解できるような形にする必要があります。

そして、ビジネスにおいて本格的にプロジェクトを開始するには、プロジェクトの目的を明確にしたうえで、資料(データ)化したモノが必要になります。

例えば、”ドラえもん”を作るプロジェクトを立ち上げるとします。

「超頑張って、ドラえもんを作ります!」という言葉だけで、経営層(スポンサー)が会社のお金の使用すること(投資)を許可するのは、基本的にないでしょう。経営層がプロジェクト開始に承認を与える判断の根拠になるものが必要です。

また、プロジェクトのメンバーに対しても「何のためにドラえもんを作るのか」と道標になる情報が必要になります。

極端な例ですが、

・イベントでのデモンストレーション用にドラえもんのような見た目の”二足歩行ロボット”を作る

・ファン向けのグッズとして”ぬいぐるみのドラえもん”を作る

・春休みの子供向けの”アニメ映画のドラえもん”を作る

・動画配信サービス用の”実写版映像のドラえもん”を作る……など

”ドラえもん”を作る、といっても、具体的に何を作るかは千差万別です。

そこで、プロジェクト設立の承認を得るためにプロジェクト憲章の作成を行い、スポンサー(経営層)にプロジェクトの正式立上げの承認を貰い、プロジェクト憲章の内容に沿って、プロジェクトのメンバーを導いていきます。

以前の記事で、

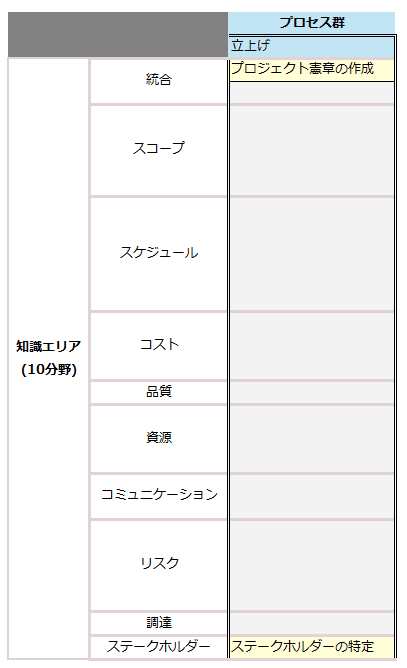

プロジェクトマネジメントのプロセスマップでは、立上げフェーズにおけるプロセスは「プロジェクト憲章の作成」と「ステークホルダーの特定」と定義されています。

という話をしていました。

2つしかない立上げ時のプロセスうちの一つが「プロジェクト憲章の作成」です。

「プロジェクト憲章」という名称は、「Project Charter(チャーター)」の日本語訳なのですが、聞きなれない言葉かもしれません。

プロジェクトの承諾を得るための資料は、どの会社でもあると思います。

企画書、概要書、承諾依頼書、指示書、稟議書……

呼称もフォーマットも、会社によって異なっています。

プロジェクトマネジメントの世界でも、該当要件を満たしているモノを「プロジェクト憲章」と呼んでいるだけで、形式の指定などがあるわけではありません。また、作成者がPMであると決まっているワケでもありません。

プロジェクトマネジメントという学問と用語

「Charter(チャーター)」に限らず、プロジェクトマネジメントの勉強をしていると、概念的には同じでも、プロマネの教科書(『PM BOK』)的な表現と日本企業の現場で使われている表現との言葉のイメージが乖離をしているな、と思うことは、たまにあります。

逆に、「KANBAN」とか、日本語のままなモノもあるのですが。

現在、プロジェクトマネジメントの概念を体系的にまとめて学術的に発信しているのはアメリカで、日本はアメリカで提唱された概念が数年遅れて入ってきています。

『PM BOX』は英語で出版されており、「日本人(母国語が日本語で、日本企業のカルチャーで働いている人)にとって分かりやすい表現」はそこまでありません。

読みづらいワケではないのですが、訳語独特な世界です。

なので、「実際の現場でいうところのアレか」、と想像しながら理解していかないと、無味乾燥な単語の暗記の世界になってしまい、かなりしんどいです。

まだPMPを取得する前、この言葉のニュアンスのズレは、プロジェクトマネジメントの勉強において、個人的にハードルが高くなって嫌だなと思っていました。

『PM BOK』の用語に関する話は、プロジェクトマネジメントのグランドセオリーとしての話、という認識でいただければと思います。そういった内容の説明をする際には、「プロマネのセオリー的には」みたいな表現を添えていく予定です。

学問的な話として、一旦”知ること”が大事で、一通りグランドセオリーとして体系的に知ったうえで、必要と思われる要素を実務で取り入れる、といういうのがおススメの活かし方です。

そして、今回の「プロジェクト憲章の作成」についても、実際は会社で個別具体的なルールと別の名称で定義されている場合が多いと思います。

また、プロジェクト憲章をPMが作成する、と決まっているワケでもありません。

プロジェクトのビジョン

今回は、プロジェクト憲章の土台となる、プロジェクトのビジョンについて触れておきます。

ビジョンとは、望ましい最終形を示すことです。

最終状態、つまりゴールがイメージ出来て、それまでの道筋も含めたモノです。

目的を明確に定めることの重要性について何度か触れていますが、スタート時の目的を、ステークホルダー(利害関係者)でも理解できるように、具体的に進化させた形がビジョンです。

「プロジェクト憲章」の土台部分になるので、プロジェクトスタート時に明確なビジョンを持つことは、プロジェクトの成功に不可欠です。

具体例としては、以下の内容まで踏み込みます。

・プロダクト(製品)やサービスの説明

・プロダクト(製品)やサービスのテーマ

・主な機能とその機能がもたらす利益

・ユニークな(他の製品と差別化された)要素

・想定ユーザー(消費者や利用者)

ここで、「『ドラえもん』みたいな漫画を作る」というようなビジョンを設定すると、ほぼ確実にどこかで失敗して、ビジョンの決定まで戻ってくることになると思います。

酷い場合は、失敗してプロジェクトが終了することも。

ビジョンは、プロジェクト憲章の基盤になるので、高い不変性が求められます。

「〇〇みたいな」というビジョンは、人によって理解が異なるので、かなり変動性が高いため、ビジョンとしての要素を満たせていません。

『ドラえもん』みたいな漫画とは何なのか?というのを徹底的に分析して、

「『ドラえもん』みたいな漫画」以外の言葉で説明出来るようになる必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?