もはや月報

11月も終わろうとしているとは。絶句している。

noteからくる通知はオフにしてあるしほとんど無視をしているが、11月が終わる前になんか書かない?そしたら24ヶ月連続投稿だよ。とフレンドリーに煽られ、そうですか、24ヶ月ですか、と素直に思う。せっかくならやはり途切れさせたくない。こういう書きものに日記というカテゴリがあるが、月イチペースだからさすがに仲間に入れない。日々の暮らしをその都度つづれなくて、きれいな薄切りじゃなくドカンと塊で出してしまう。それも月末に焦りながらだ。

ああ、毎度こんな書き出しでいつもなんか雑だな。雑だから雑記とは言えるのか。

10月の半ばから自分の人生において初めて猫と暮らしている。

お迎えするにあたっては、短い時間の中でも可能な限りの熟慮はした。なにしろうちにはすでにうさぎがいるので当然かなり迷った。

なぜそもそも猫を飼おうと思ったかと言えば、毎年秋冬になると暖を求めて家に入り込もうとする野ネズミの存在に悩まされていたから。あんな小さな体(こぶりの卵より小さい)でマイナス20℃とかの外の環境を生きていたら、暖かく食糧のある人間の家の中に入ろうとするのは自然の摂理としてごく自然だし罪のないこと、とは思うのだけど、かといって共存などできるわけない。実際、電気系統をかじられたりすると火事の原因になる。だから、ネズミの気配を感じたら罠をしかけるしかない。

ついぞや侵入を許してしまった一匹のネズミが罠にかかっていたのを見つけた起き抜けの早朝、薄暗いしんとしたリビングの隅で、ネズミとりシートに手足が貼り付き、しっぽをくねらせながらもがいているのが視界に入った時、生理的な嫌悪感と罪悪感の入り混じった最低最悪の気分になり、こんな風に生きものを殺すのはもう嫌だ…嫌だ…ほんとうにもう嫌だ…とつくづく切実に思った。身体中がヘドロでいっぱいになったような気分で、ネズミをシートごと捨てた。これは後日ゴミとして回収されていく。ゴミとして。ああ。

後日、台所の床にはいつくばって水回りのあらゆる隙間を塞ぎつつ、野ネズミが来ないようにするには他にどうしたらいいのかと考えた。その時に、あ、猫か、と思った。ネズミを狩るというだけでなく、それよりはネズミが近寄らなくなるという効果が期待できるという話も友人から聞いた。そしてネットのあらゆる保護猫の里親募集の掲示をなめつくすように見ていて、うさぎと同居中だという1歳のオス猫を見つけた。新しい名前をつけることになり、わたしはトトにしたかったんだけど、だんなも娘も反対だったので、娘がつけたがった「もち」にした。

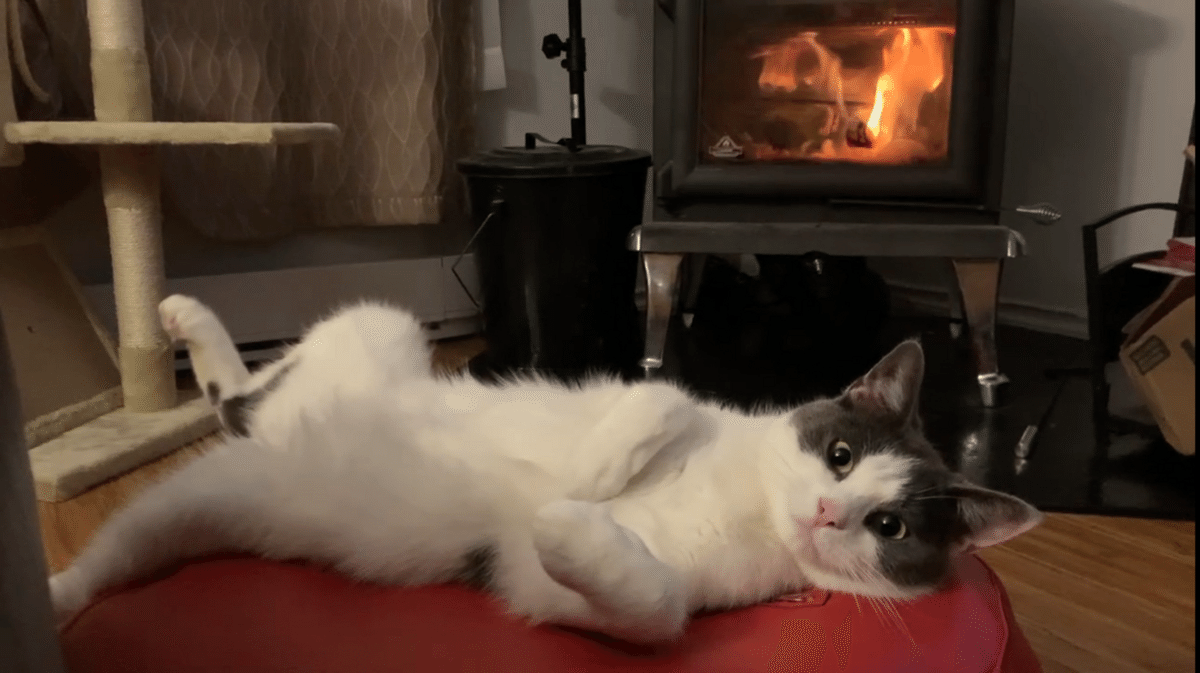

もちは仔猫の時に拾われて、1年近く保護主さんの所で引き取り手を待ちながら大きくなった。こうして環境が大きく変わるのは物心ついてから初めてだろうから、時間をかけてゆっくり慣れていこう、リラックスしてもらうまで数日かかるかもなー、と考えていたら、もちは連れて来られた1時間後にはもうゴロゴロ言いながら床でふにゃふにゃ溶け始めた。なにこれかわいい…しかしチョロいな大安売りだな…とは思いながら、こっちも簡単におーよしよし、などとほだされてしまった。

初日はすごく愛嬌を振りまかれて、家族3人メロメロになったものの、2日目と3日目は滅多に掃除もしないような家中の高い所に上がられまくり、一体この先どうなるかと思った。心を許すな否や、どこまでやっていいのかこちらの許容範囲の限界を試すような態度、人間の子供のようだった。急いでキャットタワーをネットで注文したが、4日目以降は冷蔵庫の上などにはほとんど上がらなくなったので、通過儀礼のようなものだったのかもしれない。それからしばらくして届いたキャットタワーは、こちらの意に反して猫には大して歓迎されず無視され、実際に使われるようになったのはそれからさらに数週間たってからだった。

もちの声はか細く高い感じでとてもかわいい。わたしの耳にはあまりニャーと聞こえなくて、だいたいはフィーンとか(ミ)ューンという感じのはかない小声で何か言ってくる。たまに機嫌が良くてイキってる時とか何かしら訴える時に強めにミャッとかミャウンとか鳴くのも、小鳥のさえずりのように愛らしい。自分の家族の声に対しても同じなのだが、同じ屋根の下で一緒に暮らしている人や生きものが、音声的に自分を不快にしないというのはとてもありがたく思っている。

なにしろ猫を飼うのが初めてだったので、トイレのことがさっぱり見当がつかず、保護主さんや猫飼いの友人・同僚に「トイレってどうやって教えるの?匂いで分かるように使用済み猫砂を最初に入れた方がいい?」などと聞いたが、誰もが「あー猫って分かるから大丈夫」みたいなテキトーな返事しかくれなくて、何それ? と思っていたが、今になってみると実際にそうで、あー猫ってほんと分かるんすね、という感じ。必ずしも同じ形状のトイレや同じ猫砂ではないと思うのだけど、何の問題もなくそこにしてくれた。わたしも初心者に猫のトイレについて聞かれたら「あー猫って分かるから大丈夫」としか答えようがないな。

うさぎの方は、猫がやってきた直後にやはり緊張状態になり、足ダンを何度かやったりケージ内の隠れ場所に閉じこもったりした。猫は初日の夜からリビングを自由に動いており、同じくリビング内にケージがあるうさぎとスペースを共有することになったので、うさぎのケージに毛布をかけてお互いが視界に入らないようにしたけれど、翌日にうさぎが自分で引き抜いたと思われるひとつまみほどの脱毛があった。うちのうさぎは、自分のテリトリーのリビングに来客が寝泊りすることにも比較的慣れていて鷹揚な子なのだが、来客のせいで毛をむしることはほとんどない。だからやはり猫の登場は今までと違うストレスなのだな、ううう申し訳ない、こっちの勝手で苦労をかけて…と胸が痛んだが、今になって思えば病気で子宮を摘出される前のうさぎは、これよりも多い量の毛を定期的にむしり取っていた。もちろん今回はストレスの種類が違うとは言えど、発情期があった頃のうさぎはかなり鬱憤が溜まっていたのかもな、と今さら思ったりした。

うさぎと猫を対面させるのは大変に緊張した。ケージ越しに鼻を突き合わせるあいさつは何度かやっていて、双方とも怒るようなことないから大丈夫かも、と思いながらも、人間としてはほんとうに心臓をばくばくさせながらお見合いをさせていた。最初の方はちょっと過剰にうさぎをかばいすぎだったかもしれないが、とにかくどちらにも悪意がなくても起こりうる不幸な事故を、何が何でも避けなければと思っていた。少し慣れてきた今でも、うさぎのケージを開ける時にはやはり緊張しているし、人間の監視なしで2匹を放っておくことは絶対にしない。

ここまで1ヶ月、うさぎと猫を同居させてみて思うのは、言葉のない動物にもその種固有の言語みたいなものがあって、お互いにそれが共有できないなりに空気を読んで距離感を保っているなということ。鼻を突き合わせるあいさつはどうやら通じ合うものがあるみたいだけど、まだ若いオス猫のほうは、本当はその先に一緒に遊びたい気持ちがあるのではないかなと思う。で、猫側の気分が浮ついている時は、猫パンチほどではないが軽めのジャブをついついうさぎにかましてしまう。それは猫にとってはおそらく攻撃ではなく「遊ぼうぜ」という軽いお誘いなのだが、当初はわたしのほうがそれに過剰に反応して、急いで2匹を引き離したり猫を押さえたりしていた。猫の方もジャブをかました後、うさぎは誘いに乗るどころかドン引きしてるし、人間はあわてて怒ってるから、やっべ俺なんかやらかした?みたいな顔をよくしていた。

多頭飼いの環境で育った猫には自然なコミュニケーションのとり方なのだろうが、箱入り娘のうさぎには何がなんだかよく分からない。分からなさすぎるのか、幸いなことにダメージもさほど受けていないようでケロっとしている。ただ、うさぎの本心がものすごく分かりにくいのは事実。それでも、猫のことを怖いとは思っていないようで、たまについて行ってしっぽや後ろ足の匂いを嗅いでいるが、猫はそれは嫌みたいで露骨にムッとした顔をしている。ただそれをはねのけたり攻撃したりはしない。

うさぎは猫が眠そうだと分かるとやはり気が楽みたいで、動きがどことなくのびのびしているし、猫はうさぎをガン見しつつ、ちょっかい出しすぎないように自制してるのが分かる。わたしも猫の遊び方を理解した上で、必要以上には騒がないように気をつけている。人間もうさぎや猫の言語を理解する必要がある。とは言え、どちらも等しく扱いながらもあくまで先輩はうさぎであり、猫は新入りで、わたしたちはおとぎ話の世界ではなく、現実の狭小住宅に同居している。

すべてはわたしの勝手な意図で2匹を同居させているので、それぞれのストレスサインには日々じゅうぶん気をつけながら、この家ができるだけどちらにも快適で安全な場所であるように、これからも一緒の暮らしを続けていこうと思っている。

11月に入って聴いたものでよかったやつ。

前作の「ashbalkum」が、いいのは分かるがなぜかピンと来なかったのだが、今作はすごく好きで、1曲目「Nostalgia」から情緒の蛇口が全開になった。音楽うんぬんを超えたきわめて原体験的な部分、子供の頃の記憶やその時代のローカルで限定的な空気感がふわっと立ち上がって、驚きとともにじーんときた。これは日本と韓国ということに関係しているのだろうか。アジアの隣国どうしで知らずに共有している琴線とか心のひだがあるのかな。でも彼女たちのほうがずっと若くて、世代はぜんぜんかぶっていないはずだからそれも不思議だ。矢野顕子の声ももろに入っているし、どことなく坂本龍一やレイハラカミを想起させるエレガンスみたいなものを感じるけど、ただ真似ただけというんじゃなくて、あくまで彼女たちsalamandaの作品でありながら、そういう先達から受け取った大事なエッセンスが作品を通してほのかに匂っているような。

個人的に、西洋側から見たオリエンタリズムを打ち出しすぎ/頼りすぎている作品はあまり好きではなく、このアルバムはまったくそういうものではない。神前結婚式のフィールドレコーディングみたいな音も入ってはいるけど、わたしがこのアルバムに感じる東洋的な文脈ってすごく当事者のもので、よく馴染んだほとんど無意識の領域からごく自然なレベルで滲み出してくる。だからこちらにもすっと入ってくるし(ブロックする術がなかったとすら言えるかも)、素直に共感できたように思う。リリースはWisdom Teeth、昨年参加していたコンピがとてもよかったので納得。

****

これもよかったな。ダブっていうのは純粋に手法なのであって、どんなジャンルでもダブになれるとAdrian Sherwoodが言っていたのをこのEPで思い出した。ギターの音がいかにも気立てがよくて日なたの似合う感じがした。

****

旧Twitterのタイムラインに流れてきて聴いてみたらすごくよかった。おそらくバレアリックって言われるタイプの音だと思うし、ジャケットどおりの南国っぽさはあるんだけど、どこかしら陰影や重みがあるのと、ねっとりしたサックスが重ねられていたりして、単に軽いチルな音ではないのがむしろよかった。Offseason Gatewayというのがしっくりくる。ハイシーズンじゃないところが。この人最近もう一枚EPを出していて(なんて理想的で非現実的なソファ)、そちらも洒脱で洗練されているのにしゃらくさくなくてとてもよかった。

****

このシャワーカーテンから無理くり手を出して作曲してる感じ、なんか分かる。シャワーの中って思考がだだ流れすることがあるから、創作の素材になりそうなものが閃いたら記録するのはなかなか大変だろうな。雰囲気としてはMac DeMarcoのあのすごく長いアルバムを彷彿させるような生活のサントラという印象。でももう少しメロウでペーソスを感じるので、そこは歌なしのHomeshakeに通じるものがある気もする。決して完成度が低いという意味でなく、どの曲も「途中」というか「完結しない」「連続体のひとこま」な感じがすごくする。切れ目もクライマックスも特になく淡々と続いていく毎日が、それでも微々たる抑揚や展開を持っていて、そういうささやかな機微みたいなものを掬い取っていくような音楽。

先日は娘が15歳になり、週末に友達だけで(!)つまり親なしで(!!)自宅で(!!!)パーティーをしたい(!!!!)という依頼を受け、15でもうそんなことしたいの、まじか、と思ったものの、だんながOKしてしまったので、土曜の夜の6時から11時までの間、家から出なくてはならなくなった。とりあえず映画をチェックしても目ぼしいものがなく、コンサートの類はほとんどが完売していた。まあ音楽興行が持ち直しているのはとても喜ばしいことではある。

とある小さなライブハウスの土曜のスケジュールにBasia Bulatの名前を見つけた。彼女はオンタリオ出身のSSWで、一時期聴いていたことがある。

サイトのチケット販売では「complet(満席)」の表示が出ていたが、試しに購入を試みたらなぜか席を選ぶことができて、明らかにそれは最後の2枚だった。ライブに行くのは夏フェス以来だ。ふだんは前日に思い立ったりしないので、急に24時間以内にライブに行くことになったのはすごく妙な感じがした。

わたしたちが出かける時にはリビングにミラーボールがふたつぶら下がっていた。

Basia Bulatの音楽性はいろんなものがクロスオーバーしていて、アルバムごとに出てくるものが違う印象がある。フォーク的なものがベースにありつつも、ソウルや60年代ポップスの影響も感じられる。シンガーとしてはハスキーな歌声が魅力で、U.S. Girlsのバックボーカルなんかもやっているらしいが、さまざまな楽器を演奏するマルチインストゥルメンタリストでもある。ギターやピアノはもちろん、オートハープという楽器を今回のステージで見られたのは特にうれしかった。

オートハープはとても大事そうに彼女の腕に抱かれていて、優しく激しくかき鳴らされていた。その手の動きがいかにもやわらかくエモーショナルで、情感の源泉が楽器に直結しているようだった。こうやって楽器を弾ける人というのは、例えば指づかいだとかコード進行だとかのテクニックの部分をすでにクリアしてるのよね。そこには奏者としての適性とものすごい量の練習なんかが当然あるのだろうが、まるでそんなことを感じさせずにごく自然に楽器と一体になり、ほとばしりや高まりや震えがそのまま奏でられる。

ライブはずっと親密な雰囲気で進んだ。会場が小さくて、1階席のいちばん後ろにいたわたしたちでさえ6列目で、2階席を含めても200人くらいのキャパだったと思う。観客はかなり盛り上がっていたけれど年齢層は高め。そのせいか、ライブ前に携帯電話での撮影は禁止だとアナウンスされたのもあって、写真やビデオを撮っている人はほぼ皆無だった(オープニングだけこっそり録画している人がいてその後はしまっていた)。いちばん後ろから見ていて携帯のスクリーンがどこにもないライブって、近年ではかなり珍しいのでは。わたしもつられて写真も何も撮らず残ってないんだけど、すごくライブに集中できて会場の一体感も格別だった。オンタリオ出身の彼女だが現在はモントリオール在住とのことで、終始カタコトではあれどフランス語で喋っていて、そこも観客には大いに好感を持って受け止められていた。ライブにおいてはやはりアーティストの人間的な魅力が垣間見えるところに、音楽だけではないプラスアルファの要素があるよなと思う。

11時を回り家に着くと、まだ数人の娘の友だちがいて、宴は完全には終わっていなかった。少女たちはわあわあとカラオケで歌っていてヘロヘロになっていたが、冷蔵庫に入っていた3本の缶ビールは減っていなかった。翌日に家の掃除をしながら娘に楽しかったかと聞くと、うん、と彼女は言った。ゆうべのパーティーで撮ったという写真を見たら、16人の少女たちが暗闇の中、ネオンカラーのフェイスペイントをつけてローリングストーンズのロゴのように舌を出していた。ミラーボールがふたつぶら下がっているうちのリビングで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?