『パラサイト 半地下の家族』金のスプーンと泥のスプーンのゲーム

ネタバレなし

園子温によるエンタメ映画

ちょっとした悪巧みのコントロールが効かなくなって狂騒劇が始まり、死なばもろとも破滅に突き進んでいく様子が、ジェットコースターのように息をつかせる間もなく描かれれる。

コメディ・ロマンス・グロ・スリラー・ホラーと、エンタメ要素をとことん詰め込こめられて物語が進んでいく様は園子温のそれにとてもよく似ていて、画や音楽も含めた情報量と感情の振り幅の大きさに圧倒されてしまって観賞後ぐったりしてしまう感覚も、園子温を見ているようだった。

園子温のエンタメ映画、『愛のむき出し』や『地獄でなぜ悪い』が好きならば、是非見てみるべきだと思う。

しかし、この映画は園子温のエンタメとは比較できないほど生々しく、息苦しい。明らかにエンタメで、笑って泣いて興奮して楽しめる映画なのだが、爽快感やカタルシスがまるでないのだ。

何故かというと、この映画は韓国の超格差社会という、『ジョーカー』や『万引き家族』でも扱われてきたシリアスな社会・政治的なテーマを、一切開き直らないままにエンタメとして扱っているからだ。

だから観客は、エンタメを楽しみながらも、眉を潜めてしまうようなシリアスな緊張感も覚えるのである。

エンタメとシリアスの二重構造

物語は序盤、コミカルに進んでいく。

格差社会というテーマを土台にして、明確におちょくる側・おちょくられる側が存在するため、監督が格差問題を開き直って笑い飛ばそうとしているようにも見える。

この時から、登場人物たちの言動や表現の節々に、格差社会の問題を提議し、見せつけてやろうという意思が感じとれるものの、それはまだ物語の核にはなっていない。ここではまだまだエンタメだ。

しかし、物語が進んでいくと風向きが変わってくる。

笑ってみていたはずが、個々の心理や感情に焦点が当たってくると、物語に色を添える存在でしかなかったはずの重厚な社会テーマが映画を呑み込み出す。

笑っていたコミカルさがどんどん姿を変えていきながら、悲惨な現実として提示されるようになり、観客はいつの間にか、喉元を締められているような緊迫したシリアスな世界に放り込まれてしまうのである。

エンタメであり、シリアス。

この転調はとても見事で、感動的なほどだ。

ありとあらゆる映画の要素を2時間にこれほど詰め込まれて、きちんと成立している映画を、僕はみたことがない。

現代韓国の実情

□老人貧困率45%以上

□自殺率 OECD中 最高

□合計特殊出生率 0.98

□大卒就職率 62.6%

□平均退職年齢 男性53歳、女性48歳

これが現代の韓国の実情である。

あまりに過酷な格差社会であるため、韓国ではスプーン階級論と呼ばれるスラングが発生し、親から与えられたスプーン(親の経済・社会的地位)が金でできているか、泥でできているかによって今後の人生の一切が決まってしまう、という諦念が社会を覆っている、らしい。

いくら努力しても貧困から抜け出せないため、韓国の若者は就職も、恋愛も、結婚も、出産も、マイホームも、夢も、人間関係でさえ諦めてしまう(彼らは7放世代と呼ばれている)という状況に陥っている。

映画『パラサイト』が下地とするのは、このような韓国の格差社会であり、簡単に言えば、『泥のスプーン』を舐めて生きていくしかない家族と、『金のスプーン』を持つ家族の対比構造によって物語が進んでいく。

この二つのスプーンの存在は、社会や個々人にどのような影響を及ぼすのだろうか。

『金のスプーン』の世界は楽園か?

『金のスプーン』は天国で、『泥のスプーン』は地獄。

ゲーム化されたちゃちな宗教のように二項対立で単純化できてしまえば楽なのだが、皆さんご存知のようにいつだって社会は不条理で、脈絡のない不可解さに溢れた断片的な存在である。

『泥のスプーン』を舐めるしかない落伍者たちが自らの地獄を反転させた妄想が、『金のスプーン』が賑やかに音を立てる天国となるのであって、そこに人の営みがある限り決してそれが実現し、どこかに実在することはない。

この映画でも描かれていることだが、『金のスプーン』は『金のスプーン』なりの悩みと苦しみをもって生活をするし、『泥のスプーン』は『泥のスプーン』なりの悩みと苦しみを持って生活するのである。

社会学者の宮台真司が、著書“14歳からの社会学“でこう述べている。

"誰もが幸せに生きられるはずの社会で、それでも幸せに生きられない存在が人間なんだ"

誰もが嫉妬や怒りや不満を持つように、私たちは作られている。

隣の芝はいつだって青いし、笑っちゃうくらいに個々が生まれながらに持つ資質や才能には差がある。

自分が欲しくて欲しくてたまらないものを隣の友人はいとも容易く手に入れるし、いくら満たされていると周りから思われても、腹の底では自分も理解出来ないような得体の知れない不安が常に居座っている。

しかし、こうした感覚が全て、自分も他人も幸せにしない負のエネルギーというわけでもない。

そうしたエネルギーが、『誰もが幸せに生きられるはずの社会』という妄想を実現するための力強い動力となってきたからである。

”誰もが幸せに生きられる社会”の実現

『誰もが幸せに生きられる社会』を実現しようとすることは簡単だ。

人間は脳内の快楽報酬の原則に則って行動する。だから、誰もがドーパミンやエンドルフィンといった脳内麻薬をもたらしくてれるようなドラックを摂取し続けて、不安や不満もなくただその感覚に身を任せる退廃的な日々を過ごせば良いのだ。

悩んだり苦しんだりする必要はない。誰かに嫉妬したり、不満を持つこともない。ただ幸福にドラッグによる快楽報酬のみを求めて、死を待てば良い。

しかし、誰がどう考えてもそんな社会は成立し得ない。

誰もがわざわざ苦しい思いをしてまで出世や必要以上の金を稼ぐことで快楽報酬を得ようとしなくなるだろうし、別れや拒絶といった身を引き裂かれるような苦しみを覚悟してまでセックスしようとは思わなくなる。

『誰もが幸せに生きられる社会』を実現してしまうと皮肉なことに、人類は滅亡するほかなくなってしまうのだ。

要は、私たちが持たざるを得ない怒りや不満、嫉妬という感情がどのように発散され、社会を作り変えられるかが問題なのである。

今まで、そのようなエネルギーはカウンターカルチャーとして世の中を変えてきた。ヒッピー文化は反戦運動やダイバーシティの観念を社会に広めたし、パンクロックは音楽のみならずファッションや芸術まで一変させてしまった。

金のスプーンと泥のスプーンによる共食い

映画『パラサイト』に話を戻そう。

この韓国の、『金のスプーン』と『泥のスプーン』が混在する社会を作り替えるためには、その原因である資本主義がカウンターカルチャーによってぶち壊されるしかないのだが、資本主義と社会主義の戦いは30年も前に終焉している。

するとどうなるか。彼らは資本主義内で復讐を果たすしかない。『泥のスプーン』たちは、『金のスプーン』になるための無謀な挑戦を繰り返すほかないのである。

その結果何が起こるのかというと、共喰いである。

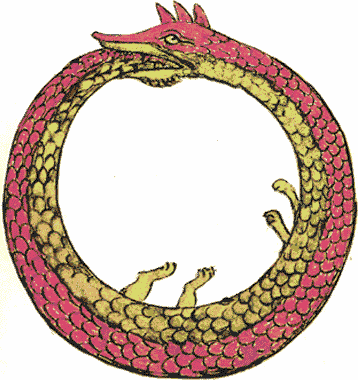

社会を一匹の蛇に見立ててみる。

蛇の尻尾である『泥のスプーン』たちが、蛇の頭に位置する『金のスプーン』になろうと努力を重ねれば重ねるほど、ウロボロスのように自分の尾に喰らいつくことになってしまう。

しかし、そのことに気がついても資本主義のシステムに組み込まれている限り、食事を止めることはできない。

最終的に蛇は自分の身体を維持するために必要な機関、尻尾や胴体を失っていき、最後には自分の頭・口をも飲み込んで姿を消してしまうだろう。

大学進学率が80%(日本は50%)を超える一方、最高学府であるソウル大学卒業者でも就職率は70%に満たないという韓国の現状は既に、社会としての機能を失ってしまっている。

繰り返しになるが、この映画は、こんな韓国の残酷な格差を表した映画だ。

そして皮肉なことに、この映画のために莫大な制作費を出資したのは、韓国の『金のスプーン』の中でも最上の権力を持つサムスングループ創業者の孫娘、イ・ミギョンである。

「『金のスプーン』には俺たち『泥のスプーン』の気持ちなんてわからないだろう」と怒ったところで、資本主義の社会に生きる限り、その怒りや苦しみを的確に表現できるだけの力を持つのは虚しいことに、結局『金のスプーン』なのだ。

そしてこの映画は、韓国映画史上、最も大きな経済的・社会的な成功を納めるだろう。韓国資本で作られた映画で初めて、アカデミー賞の作品賞・監督賞にノミネートされたのだから。

そして間違いなく、その恩恵と賞賛を受けるのは『金のスプーン』を持つ人たちだろう。『泥のスプーン』たちの世界とは、何ら関係のないことだ。

『泥のスプーン』を持つ人たちから見たこの不条理な事実がどんな意味を持つのか、僕にはわからない。

”知らない”ということ

知らないことは”ない”のと同じだ。

もしかしたら主人公一家は、『金のスプーン』の暮らしや考えを知るべきでなかったのかもしれない。

自分の世界の中に存在しなければ、楽園を無謀に夢想することも、他人のゴールを自分のゴールに設定して苦しむこともなかったし、悲劇も生まれなかったかもしれない。

それでも人には、何かを知る権利があると、僕は思っている。

不条理で不可解な事実に怒り、真実を知ろうとする権利がある。

僕は二校の大学に通った。現役で大学に入ったものの、第一志望だった大学が諦めきれずに受験勉強をして、合格したので最初の大学は一年で辞め、二つ目の大学に通うことにした。

そこに行けば誰かに尊敬されて、経済的にも困らず、何かに悩むこともない楽園が保証されるのではないかと、僕だって『金のスプーン』になれるのではないかと、ぼんやり考えていたからだ。

しかし、そこで会った友人たちは皆、僕や他の友人たちと何ら変わりない喜びや不満や怒り、不安を持った人でしかなかった。

確かに彼らは、大抵の人が羨む経歴を持ち、給料の良い企業に就職し、人生を謳歌しているように見える。しかし、ちょっとその皮を剥がしてみると現れるのは、血の通った寂しい個人なのだ。

『金のスプーン』も『泥のスプーン』もみんながみんな平等に、無意味で大したことがない、でもその人にとっては特別な日常を過ごしている、ということを僕は知ることができた。

ただ、僕はそこに行かなければずっと歪んだ不満と認知を持ち続けていただろう。だから僕は、その世界を見てきて良かったと思っている。

『金のスプーン』だとか、『泥のスプーン』だとかというレッテル貼りから解放されるのは、社会に生きている以上、無理な話だ。

ただ、お互いがお互いに、自分の目を通じて彼らの世界のことを知らなければ、決して手を取り合うことはできないということは、確かだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?