熱海の崖に家を建てる 個人でできるカーボンニュートラル

今日は少し大きく出てみます。個人でできるカーボンニュートラル。みなさんは何をイメージされるでしょうか。

私はハワイのお風呂で凍えた事件。

「ケーススタディの進め方」の仮説2に書いた、家のエネルギー問題、すなわち個人住宅で取り組むエネルギー消費最小化や再生エネルギー活用についてお届けします。

熱海の崖に家を建てようと思います。

名付けて、熱海Case Study House。

自腹でケーススタディしながら

今そこにある技術・アイデアを実装した

現代のCase Study Houseを目指します。

ハワイのお風呂で凍えた事件

しょっぱなから脱線しますが、個人でできるカーボンニュートラルと聞いて思い出すのは、ハワイ島での出来事です。

30代の頃、遅くきたリゾートブームで、毎年のようにハワイ島を訪れていた時期があります。今のようにAirbnbがない時代でしたから、VRBOでバケーションレンタルを一週間くらい借りて、住まうようにリゾートするのが当時の私のお気に入り。

最高級のバケーションレンタルを借りれば問題はなかったのでしょうが、少しケチるので、毎回少し問題がある物件に出くわしたのでした。

その中での私の大のお気に入りは、ハワイ島ケアラケクア湾から車で10分、林に囲まれた物件。主要道路にも近く海にもスーパーにもアクセスがよい。それでいて静か。なんといっても、朝、鳥の声で目覚めることができるのです。私にとって、今も忘れられない最大の贅沢。

眺めも素晴らしくて。

お気に入りのバケーションレンタルからケアラケクア湾を眺めた写真 ↓。なんだか熱海CaseStudyHouseからの景色に似ていてびっくり。お気に入りは、変わらないのですね。

ケチっていますから、当然よいことばかりのはずもなく。

東京でするように、朝、昼、夜とお湯を使ってお皿を洗い、バスタブにお湯をため、シャワーの栓をひねります。最初はご機嫌だったのですが、途中から裸で水浴び状態。びっくりするのと寒くなるのとで、あわてて湯船につかりますが、微妙にお湯が冷えていて寒い。追い焚き機能はありません。お湯もでません。いやー、風邪をひかなくてよかった。

ハワイは離島のため電力料金が高い。

今にして思えば、バケーションレンタルのオーナーさんは、ゲストがお湯を無尽蔵に使わないように貯湯式にしていたのでしょう。シャワーの途中でお湯が終わっちゃったのですね。

使い切り、というのは、有無を言わせない強さがあります。コストコントロールもできるし、利用者は行動変容せざるを得ない。実際、次の日から私は水で食器洗いをするようになりました。

15年前のハワイのバケーションレンタルは、エネルギー消費量を減らす、実に単純で効果的な仕組みになっていたのです。

参考図書は「研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅」

カーボンニュートラルというと、なんだかものすごく意識高い系な印象ですよね。もう少し本音を言うと、電気料金の値上げに対抗措置なく、言い諾々と料金変更を受け入れるのが嫌なだけだったりします。

そもそものエネルギー消費量を減らすことができれば、電力料金値上げの影響力は下がりますよね。再生可能エネルギーを使えばなおさら。

我が家の予測では、確実に系統電力の料金はあがりますから、カーボンニュートラル対応は、第一義的には家計を守ることなのです。加えて万が一の停電に備えることでもあります。しかも地球にも優しい。

やるでしょ、やっぱり。

ハワイ島の経験を踏まえると、たとえコストセービングであっても、途中で水になっちゃうような仕組みはちょっとツライ。熱海とはいえ、ハワイ島より寒い日数は多いはずです。

どうしたものかと、実践的で役に立つ資料を探しました。

今のところ、ベストはこちら。

「研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅:断熱、太陽光・太陽熱、薪・ペレット、蓄電」三浦秀一著

建築・環境学科の大学研究者である著者が、ご自宅を建てるにあたり、かなり綿密に調べ研究成果をまとめた本です。仮説構築にはうってつけなので、ここで記載されている中から気になるところをいいとこどりすることにします。

なんといっても断熱、窓がポイント

エネルギー効率を決める基本は断熱だと著者は言います。

断熱性能を省エネ基準程度にした場合の一家庭あたりエネルギー需要は年間136J、より高断熱にしたことによる実際のエネルギー需要は79J。断熱により削減できるエネルギーは暖房です。断熱でエネルギー需要が42%も削減できるのであれば、取り組まない理由はありません。

ではどう断熱するか。

断熱"材"もさることながら、断熱材の"厚さ"が重要とのこと。特に家の中で断熱がもっとも弱い場所、「窓」の断熱が鍵を握るようです。

かつては、面積を小さくするくらいしか対策がなかったそうですが、近年はトリプルガラス+木か樹脂プラスチックのサッシにすることで、窓の断熱性能は壁のそれに近くなってきているとのこと。

開口部の大きな家でも、技術の進歩に助けてもらえそう。よかった!

断熱観点からは、冬は温めた空気を外に逃がさないことが重要です。夏は家の中が外よりも暑ければ温度差を活用して外から涼しい空気を入れることがポイント。真夏の夜間の外気をうまく取り込むと冷房のエネルギーを減らせそうです。

そのためには、外気を効率よく取り込める窓の配置と、防犯対策可能な開け放しておける窓が重要と著者は言います。窓製品を調べなくては!

熱エネルギーを使う

世帯あたり年間用途別エネルギー消費構成比(環境省平成29年度家庭部門のCO"排出実態統計調査)をみると、暖房25%、給湯33%、照明・家電33%、冷房2%、家庭用コンロ7%となっています。これを熱エネルギーと電気エネルギーに分解すると、熱は25∔33で58%、電気は33∔2で35%。つまり、住宅においては、電気よりも熱エネルギーの消費が多いことがわかります。

東電さんの値上げに対抗するには、断熱性能の向上に加え、熱エネルギーの手当てが有効と仮定。

どんな熱エネルギーを採用するか。

温泉地・熱海ですから、パッと思いつくのは地熱(温泉)の活用。たしかに敷地のキワまで公共の温泉管がきています。でもメンテナンスにお金がかかるという話をよく耳にしますので、これは保留。

それよりも、サンサンと降り注ぐ太陽の熱エネルギーを活用したい。

設備を通して太陽のエネルギーを使えるものにしたものが、太陽熱温水器です。集熱パネルとお湯をためるタンクを組み合わせたシンプルな構成です。日本で販売されているシステムでやや大きめのもの(6㎡)を導入すると、一般家庭の給湯に必要なエネルギーのおよそ3割をまかなえるとのこと。これは絶対に採用したいところです。

熱エネルギーは住宅全体の6割を占めますから、もう少し、熱エネルギー源を確保したい。

本を読み進めると、暖房給湯のできるバイオマスボイラ(ペレットボイラ)というものがあることがわかりました。ペレットボイラで温水をつくり配管をすることで、床暖房と、風呂やキッチンの給湯も可能なようです。熱効率も極めて高く90%を超えるとのこと。

日本で購入できるペレットボイラは複数ありそうです。この中から性能比較して、導入を検討したいと思っています。

太陽光発電は蓄電池とセットで

照明と家電、冷房で使う年間の電気は、5KW程度容量の太陽光発電でまかなえるようです。1KWのパネルが5.5㎡なので5KWで27.5㎡。今のところ、駐車場の屋根を太陽光発電にしようと考えているので確保できそう。

不足する部分は、ペレットボイラの発電に任せましょう。ペレットボイラの中には一度運転を開始すると低出力で発電するタイプがあります。これを蓄電池にためておくことで、不足する電力のベースロードに使うことができるのではと仮定しました。

そうすると蓄電池が大事になりますね。ピーク時の電力も含めてすべてをまかなおうとすると巨大な蓄電池が必要になってしまうので、まあまあ蓄電しつつ、できれば電気自動車にも蓄電しV2H。本当に困った時は東電さんに電力をわけていただくと考えるのが合理的に思います。

電気代があがるあがるといいながら、最後は東電さんにお頼りしてすみません。。

足し算と引き算で成り立つか?

断熱をしっかりした上で、太陽熱温水器、ペレットボイラ―、太陽光発電があれば、理論的にはエネルギーは足りそうです。でも当然急にたくさんエネルギーを使う時もあるし、使わない時もある。

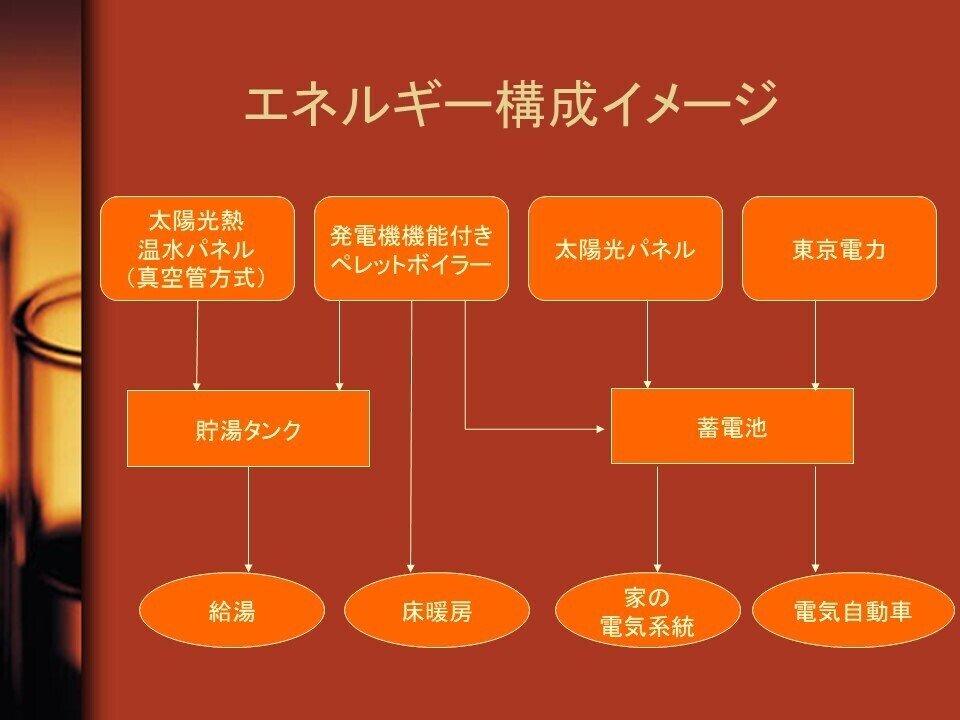

そうすると、システムとしてこれらが別々に機能するのではなく、蓄電池や貯湯タンクを介して、相互につながっていること、特に電気は不足時に東電さんにつながっていることが重要になります。

イメージ的にはこんな感じ。

頭ではできそうですが、異なるシステム間で現実の連携ができるのか、設備チームに相談が必要です。

考えることは、まだまだありそうですね。

まとめ

建築・環境学科の研究者の方の実体験をベースにした本を参考図書として、我が家のエネルギー消費最小化と再生エネルギー活用仮説をたてました。

しっかり断熱し、太陽熱温水器、ペレットボイラ―、太陽光発電と蓄電池・貯湯タンクの組み合わせが機能すれば、個人でできるカーボンニュートラルが実現できるのではないかと想定しています。

仮説と実装にはギャップがありますので、このアイデアが実装可能か、我が家の設計チーム(VUILDのみなさん)と検討を具体化していきます。

みなさまからいただく「♡マークのスキ」がものすごく嬉しいです。記事を読んで「へー」と思ったらぜひポチっとしていただけますよう、お願いします!(スキは非会員でも押すことができます)

また、フォローやシェアも大歓迎でございます。noteを通して皆様と交流できれば幸いです。

【参考資料】

「研究者が本気で建てたゼロエネルギー住宅:断熱、太陽光・太陽熱、薪・ペレット、蓄電」三浦秀一著

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?