「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」レポート at:10編集部が感じた「現実的世界」

京都中央信用金庫 旧厚生センターで開催中の「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」。折しもゲリラ雷雨轟く中、展覧会に足を運んだので、レポートしていきます。

レポートといっても、こちらで紹介するのは、あくまでat:10編集部としての「境界線」を考察していくメディアとしての立ち位置に基づいたもの。様々な要素が複合的に絡み合い、境界線も無数に存在する会場内で、(「観覧」というより)「体感」したことを、アンビエントやニューウェーブについての考えも少し混ぜつつ、綴っていければと思います。

滲みが広がっていく世界に浸る

ブライアン・イーノを語る上で、避けて通れないのが「オブスキュア」(ぼんやりとした)という概念だと思います。

この展示会でも類に漏れず、会場全体からオブスキュアを感じることができました。

オブスキュアには境界線などなく、ただ遠景が広がっているように思えますが、境界線自体が滲んでいる、という考え方もできることに気づかされます。

また、作品毎に異なった形のオブスキュアが生成されていました。それらは視覚・聴覚だけでなく、時間感覚や精神など、あらゆる面に及びます。

ともすると、異世界や宇宙などに話が飛躍してしまいそうですが、筆者が感じたのは極めて現実的な世界でした。

時間の錯覚により訪れる、新しい景色

時間を伴う「音楽」を、「音響」に変え、空間に浮遊するように存在する音へと再構築したアンビエントはイーノによる発見、といっても過言ではないと思います。

今回の会場でも、不思議と時間という概念が希薄になり、ともすれば時間のスローモーション化的な作用を感じることもあります。しかし本来、時間はこの世のあらゆるものにとって平等。つまり、時間錯覚を起こしている状態です。

この錯覚に着目したとき、様々な時間の流れを感じることができるのが面白くありました。

作品室、廊下、階段といった会場内はもとより、壁を隔ててすぐの会場外の雑踏、京都という土地ならではの寺院や庭園など、場所あるごとに時間の流れが異なるという、当たり前のようでいて実は錯覚なのだという事実。そして、体験していることが退屈でないのにも関わらず、なぜ時間の流れをゆっくり感じることができるのかという問いも生まれました。ともすれば禅問答のようですが、作品に着想を得なければこんなことは考えなかったかもしれません。

他人という「別の生き物」に成れるのか

「Face to Face」は(身も蓋もない表現をすれば)他の顔に移り変わるプロセスが、音楽とともに変化するというインスタレーション作品。ここで感じたのは、他人という「別の生き物」に成っていく、という感覚です。

顔色が、赤、紫、緑、青などを伴いながら変化していく、と書くと、人間がゾンビ化していく様を想像しそうですが、この場合は同一人物が別の生き物に変わるため、全く異なる変容です。

「Face to Face」で起こっているのは、自分と他人という、物理的にはシンクロしえないもの同士をバーチャル化し、変容するプロセスを可視化していくといったものですが、ふと頭をよぎったのは、精神や信条などの形而上的な面はどのように移り変わっていくのだろう、ということ。

自分が別のものに支配されていくのか融解していくのか、エロスとタナトスとどちらに向かうのか、など、考え出すと暇がありません。そして、おそらくは不可能であろう(と願う)事象です。

しかし、価値観の強要、洗脳、支配、すり込みなど、変容を促すまたは強いることは現実に起こっています。それは、決して他人事ではなく、意外と身近なところに潜んでいるため、非現実である「Face to Face」には、現実に対する皮肉が込められていてもおかしくないのでは、とも思ってしまいました。

化学反応を起こす多次元音響と光の中で境界線を考察する

全編に亘って、非常に素晴らしい音響だったのはいうまでもありませんが、特に『The Ship』の音響は圧巻です。闇の中に鎮座する、モノリス(注1)を彷彿するスピーカー・アンプ類。それぞれの機器の特徴によって割り当てられた音が、様々な方向に放出されることにより相乗効果が生まれ、多次元の音響となって空間に満ち溢れていきます。歩いたり、座ったりしながら、人によって聴き方・楽しみ方が違う、ある意味で参加型のインスタレーション。音の聞こえ方が違うというのは、全体の音響を聴くというよりも、部分的に切り取った音響の断片を縫い合わせて人それぞれの価値観に基づいた体験に仕立てるという行為に近いような気がします。

注1) 本文脈では、映画「2001年宇宙の旅」に登場した黒い四角柱の形をした謎の物体を示す。

一方で、光のインスタレーションが美しい『Light Boxes』の音響は、眩しいほどの光との相互作用で音響が空間を浮遊し続ける、対極的なアプローチに思えました。

なぜか、個人的に思い出したのは、図形譜や長尺な楽曲で知られるモートン・フェルドマン(注2)。

と言っても、非常に難解なフェルドマンを論ずるわけではなく、もし、光が図形楽譜であり、それに乗っ取ってアンビエント音響が演奏されているのだとしたら、という想像です。

偶発性と、計画性というのは一見全く違うアプローチになりますが、実は表裏一体なのかもしれません。表裏一体のうちに混在することで、境界線が失われていくということを考えると、境界線ってそもそも何だろうという考えも浮かんできます。

注1) 米国出身の作曲家。図形譜の発案者であり、演奏時間の長い静謐な作品が多いことも重要な特徴である。(Wikipediaより引用)

「寂び」という文化を推察する

『77 Million Paintings』で目に飛び込んできたのは、イーノのもう一つの側面である、ニューウェーブを彷彿する幾何学模様。曼荼羅のようでもあります。

ニューウェーブ曼荼羅を見ながらアンビエントに包まれるという、ありそうでなかった経験ができましたが、作品上の砂や木、京都という土地、そして2F廊下に(或いは『The Lighthouse』上に)飾られた盆栽からは、どうしても寂びを感じずにはいられませんでした。

なぜ京都で展覧会が行われたのかの答え、あるいは道標のようなものが、さりげなく佇みながらも力強くもある、盆栽から感じ取れたのは私だけではないと思います。

少なくとも、あの空間に存在し、親和性を帯びていることから、何かしらの意味を持つものであることは間違いないのだろうと感じずにはいられませんでした。

「ありきたりな日常を手放し、別の世界に身を委ねることで、自分の想像力を自由に発揮することができるのです」というイーノの言葉が表すように、自分の想像力を自由に発揮することが前提であり、あくまで人間が主体。そして別の世界とは、京都中央信用金庫 旧厚生センター内であることを考えると、所謂非現実な世界との間には明らかな境界線があり、確実に現実世界に於いて変化しつづけています。

そして、変化は作品だけではなく、心を含む観客の動きはもちろん、植物である盆栽、経年劣化する建物など、すべてに及んでいたのかもしれません。

後記

ここまで綴ってきましたが、本当に素晴らしいインスタレーションでした。偶発的に『The Lighthouse』とゲリラ雷雨の音のミックスがあったのもラッキー(びしょびしょになりましたが)だったり、現実で人それぞれ感じ方が違う、ということを改めて認識しつつ、それ自体を楽しめるという経験をできたことは僥倖です。

執筆に取り掛かるのが遅れてしまい、正直期間中に書けるのかという焦りもありましたが、奇しくも会期延長された(2022年9月3日まで)とのこと。

拙稿となりましたが、すでに体感した方も、そうでない方も、もし何か感じていただけたのであれば、会場に足を運んでみていただければと思います。

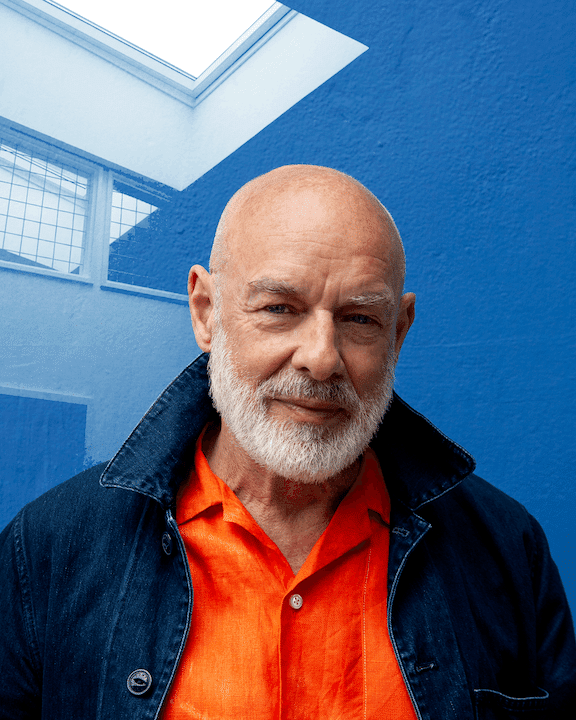

筆者/at:10編集部 武藤宏之