『三角の外側』

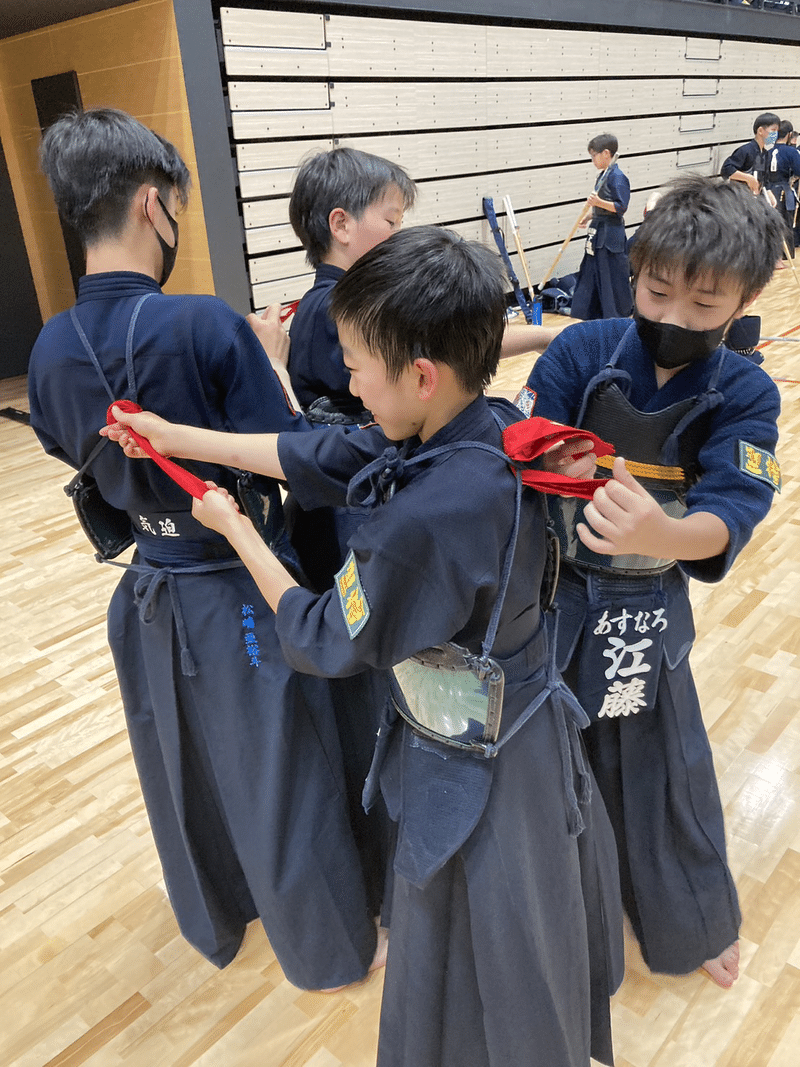

剣道をする子ども達が増えるように、せっかく剣道を始めた子ども達が辞めないように、教室の雰囲気と空気感には細心の注意を払っています。

教室では、剣道を習い始めた子ども達が、少しずつ剣道を好きになり、上達もして試合に出られるようになり、時々入賞したり結果が出たりする事があります。

その事自体は大変嬉しく素晴らしい事ですが、教室には目的がバラバラな子ども達がたくさん通っていますので、試合に出られない子や、なかなか上手になれない子達が、「自分はダメだ」「私にはできない」と感じて居づらくなったり、剣道を辞めたくなったりするのはとても悲しい事です。

ですので、子ども達自身が自発的に、自然に「勝ちたい」「優勝したい」「あのお友達に負けなたくない」と思うのは自由ですし、競争が好きな子ども達もたくさんいますので、その気持ちも大切にしたいと思っていますが、教室全体の方針としては、決して勝利至上主義を抱えず、「あそこの道場に勝ちたい」「あそこの○○には絶対負けるな」という声かけは一切しないようにしています。

そう考えるようになった理由は、私自身、幼少期から剣道を始め、身体は大きかったのですが、気が弱く、喘息持ちで、取り柄もなく、優勝した経験など、人生で一度も有りません。

そんな私のもとにたくさんの子どもが集まってくれて、毎日剣道ができ、子ども達が大会に出場すると、私が幼い頃に憧れであった歴史ある道場と試合をさせて頂いたり、剣道を通じてたくさんの先生方とも交流ができるという「感謝の気持ち」の方が、「勝ちたい、1番になりたい」という想いを上回っているからです。

今の日本社会を見渡すと、あらゆる場所で競争が激化し、1番、トップを頂点とする大小の三角△で溢れ返っています。

そして、大人から子どもまでほとんどの人達が、『三角の内側』に閉じ込められ、「比較され」「競争させられ」「成績をつけられ」「肩書きをつけられ」「差別され」「成功と失敗に分けられ」とても生き苦しい窮屈な社会になっていると感じています。

この生き苦しい原因は、子ども

や大人の努力が足りないのではなく、『三角のピラミッド』の中に閉じ込められているからだと考えています。

教室を運営する際に、通っている子ども達を『三角の内側』に閉じ込めると競争が激しくなり、疎外感や劣等感を感じたりして、剣道が嫌いになったり、辞めたりする事につながってしまいます。

ですので、私自身は『三角の外側』という視点、考え方で、『競わない』『比べない』『並ばない』『争わない』『気にしない』『スキマで生きる』という事を心がけ、目的がバラバラな子ども達が、生き生き伸び伸びと自分の頭で考えて自由に剣道を続けられる環境造りを、これからも追求していきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?