ストレートプレイの音楽と、「音楽介在会話劇」について

主宰する団体「東のボルゾイ」で、10/5より、音楽介在会話劇『イエスと言え』を上演します。私は作曲・演奏で携わっています。お時間がありましたら是非いらしていただけたら嬉しいです。

今日は、開幕が迫っている『イエスと言え』で、音楽的にどのような取り組みを行っているかということを、演劇における「音楽」の使われ方と照らし合わせながら書いていこうと思います。

普段は、劇場で販売するプログラムに楽曲解説を少し書いたりもするのですが、文字制限もあり、公演を見た方にしか届かないというデメリットもあるので、今回はウェブ上に書くことにしました。

そもそも作品の解説をお客様にお渡しすることは必要なことなのか?とも思うのですが…

例えばクラシック界のコンサートでは、ほぼ必ず楽曲解説(プログラムノート)を無料で配布しています。

予備知識を何もお伝えしないで、作品の印象のみで判断していただくというのも一つのやり方ではあります。ただ、数百年前の有名な作品ですら、解釈の助けになるように解説が載っているのに、まだ誰も見たことのない新作において予備知識を全く開示しないというのは、楽しみ方の幅を狭めてしまうことにもなるなとも思い、見たいと思ってくださっている方に届ける機会になれば、と思い書き記してみます。

本作をご覧いただける方は予習代わりもしくは答え合わせに、また、そうでない方にも興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。

公演の詳細はこちらからご覧いただけます!

はじめに

私は子供の頃から総合芸術に興味がありました。(私自身の経験はまた別の機会に…)

踊り、美術など、様々な芸術分野の要素が詰まった総合芸術の作品の中で、私の専門分野である音楽に着目すると、ジャンルによって音楽の立ち位置、概念、がかなり異なっていることが分かります。

では私は演劇界においてどのように音楽を取り扱っていくか、ということを、大学時代から考えており、試行錯誤を重ねています。

総合芸術における音楽の扱われ方

総合芸術の中からいくつか代表選手を選ぶのですが、私の近年の主な活動拠点である演劇界(ミュージカル)と、私の出身地のクラシック界(オペラ)を比較しても、演劇要素と音楽の要素の比重が異なります。

(はっきり分かれているわけではなく、オペラやミュージカルの中でも、よりオペラに近いミュージカル、ミュージカルに近いオペラ、も多数存在します。)

こちらについては細かく話すと時間がかかるので、詳細は省き、かなり雑にまとめると、

音楽要素:演劇要素の比重が、

オペラは音楽第一優先、ミュージカルも音楽は大事ですが、演劇要素の優先順位はオペラよりも高い、と言えると思います。

(両者の中には、台詞を台詞として聞かせるか、全てを音符に乗せて伝えるかという差はありますが、そもそも、作品を作るとき、観ていただく時の前提に、かなり違いがあると思っています。それはひとまず置いておいて…)

ここからが本題なのですが、一方、

ストレートプレイ(歌無しの芝居)やドラマや映画などの映像作品でも、音楽は使われています。

どちらかというと、音楽は主導権を握っているわけではなく、情景や心情を拡大させて伝えやすくする手段として扱われている印象があります。そして最悪、これらの作品は音楽がなくても成立することが多いです。

少し物足りないかもしれないけれど、完全に音楽の流れていない芝居やドラマでも、話を理解することはできますよね。

舞台音楽において、私が勝手に疑問視したこと…

私はそのようなスタイルの演劇作品が世の中の大半を占めていることに疑問を抱きました。

音楽を使用している演劇を観劇するときに、え、そのBGM、そこで切れるの?あと2小節長い方が相応しいな、と思ったり、

逆に、BGMがうるさすぎて、登場人物達の大切にしたい会話の「間合い」を消し去ってしまっているなと感じることもありました。

音楽は時間芸術と言われており、目に見えない、時間の経過を嗜む芸術です。

演劇は、視覚的な芸術でありながらも、聴覚的に時間を演出して、観客を作品の世界へ没頭させる必要があると考えています。

(何より、台詞、つまり言葉は耳に伝達するわけですし)

演劇作品の中でも、歌を使うミュージカルはそのような「時間の演出」がしやすいジャンルですが、歌無しの劇(ストレートプレイ)でも、もう少し音楽の「時間芸術的要素」を戦略的に活用した作品を作ることはできないか、と考えるようになりました。

(もちろん、世の中のストレートプレイの音楽を否定しているわけではなく、私はただ人とは違うことをしてみたいという習性があるので…笑

自分ならこうするのが合っているのではないか、と考えた結果の結論です。)

丁度今年、主宰劇団でストレートプレイを製作することになりました。劇団を共同で主宰しているメンバーの一人、脚本家の島川柊氏に、執筆時に音楽的な意向を汲んでもらい、出来た作品が、音楽介在会話劇『イエスと言え』です。

『イエスと言え』は音楽介在会話劇

音楽介在会話劇、というものは私のアイディアではなく、脚本の島川が編み出した手法です。普段は共にミュージカルを製作しているのですが、音楽を歌ではない方法でどのように脚本の構成に盛り込むのか、島川が考えた一つの方法が、音楽を会話に介在させる、という手法です。

--------ここから先、手法や一部場面のネタバレです。あらすじには触れていません。-----------

作品中では、音楽が会話に介在する、という手法をとっている箇所が何箇所かあります。もしご興味のある方は、解釈して作品を深める材料にしていただけたら良いかなと思います。

①独白(モノローグ)箇所がいくつかあります。

独白は、急に一人で喋り出すという、ある意味非現実の世界です。ですが、現実を振り返ってみると、何か出来事が起こり、思いが堪えきれなくなった時や頭の中で感情が爆発しそうな時に、自分の思考回路、即ち精神世界に出かけるということは、日常でもたまにあるかと思います。

独白は、もともと演劇ではよく用いられる手法ですが、本作では登場人物の潜在意識として音楽を用いています。

本作のテーマにも通じるのですが、登場人物が今までの価値観を考え直す時など、ちゃんと考えろ!と音楽(潜在意識)が働きかけ、人物が考え始める、語り始める、といった感じ。

考え終わったな、これが現実的に一番良い考えだな、と独白を終わらせようとしても、

それ本当!?本当にそれが本音なの?そうやって生きていって良いの?ちゃんと考えて!と、強く働きかけて考え続けさせようとするのも

音楽の役割です。

②潜在意識(音楽)は独白中だけではなく、現実世界にも登場します。

現実世界における無意識な自意識、過去の体験を通して出来上がった既成概念に、自分の進みたい方針が改ざんされてしまう。あるいは麻薬のように自分を奮い立たせる、正当化する手段(意見)として音楽が登場します。

文字に起こすとまどろっこしいのですが…

視覚的に一番楽しんでいただきやすい箇所だと思います。

③共鳴

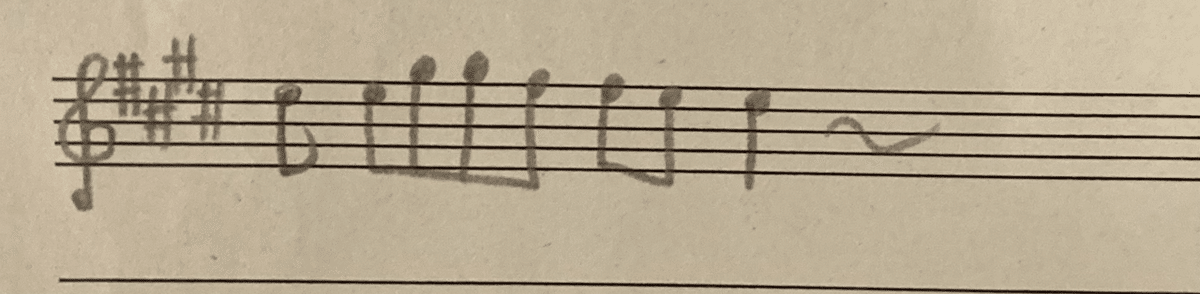

本編の内容に関わるので詳細は割愛しますが、共鳴のテーマの音符だけ記載します。

また、「改ざん」「共鳴」の用途に特化したとも言える作品『イエスと言え』予告公演を、全編無料で公開しています。30分ほどでご覧いただけるので、よろしければ是非ご覧ください。

(あくまでここで記載した①②③は便宜上説明しやすいように分類しているだけで、一つのシーンで一つの使い方をしている、わけではないので、色々な感じ方、解釈をしていただけたらと思います。)

制作時(稽古場)では、通常のストレートプレイの現場に比べて、音楽面を尊重してもらい、

人物や情景と音楽のベストな塩梅を何度も実験しました。

ある程度スタイルは落ち着きましたが、演劇作品における音楽の魅せ方は、これが全てではないと考えています。

またこの公演が終わったら次はどのような挑戦が待っているのか、早くも楽しみですが、ひとまずは無事に本番を行えるよう頑張ります。

10/5〜11、お時間がありましたら是非劇場にお越しくださいませ。

長文を最後まで読んでいただきありがとうございました!

#東のボルゾイ

#久野飛鳥

#イエスと言え

#演劇

#作曲

#ミュージカル

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?