生命はどのように生じたのか

地球には実に多様な生物が存在しています.ヒトやイヌといった哺乳類,ハトやカラスといった鳥類,カメやトカゲといった爬虫類,両生類,魚類,昆虫,そして樹木や草花も生きています.肉眼では見えませんがさまざまな微生物も生息しています.

https://unsplash.com/photos/eaHOjCV9Ot0

https://unsplash.com/photos/Me7ySkVmWcw

こうした生命を持つ生物と,生命を持たない物質の間の違いは何でしょうか.生命の定義にはさまざまな案がありますが,ひとつの候補として,タンパク質をうまく使って自分の身体をつくったり,活動のためのエネルギーを得たりしていることが挙げられます.これを代謝と呼びます.また,デオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)という二種類の核酸を使って自分と同じ子孫を複製し増殖する能力を持っている,ということも挙げられます.いわゆる自己複製能力です.

これらの特徴を持つものが生命であると考えると,タンパク質と核酸は生命に不可欠な分子と言えそうです.ただ,いずれも複雑な構造を持っているため,単純な分子や原子から自然に合成するのは簡単ではないように思われます.では,タンパク質や核酸はどのようにつくられてきたのでしょうか.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg

アミノ酸の合成

タンパク質は,アミノ基とカルボキシ基という官能基を持つ有機化合物であるアミノ酸が多数つながって構成されている高分子化合物です.そもそもアミノ酸はどのようにできてきたのでしょうか.

1953年,アメリカの化学者スタンリー・ミラーは,メタンやアンモニア,水蒸気などからなる混合気体の中に,一対の電極を挿入して放電する実験を行ない,そこでの化学反応を調べました.この混合気体は原始地球の大気を想定したもので,雷の発生によって起きたと考えられる化学反応を調べるための実験でした.この実験により,タンパク質のもとになるアミノ酸がつくられることがわかりました.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MUexperiment.png

しかしその後,太陽系の形成過程の研究が進み,原始地球の大気はメタンやアンモニアを多く含んでいなかった可能性が高まりました.原始地球の大気は,原始地球へと降り注いだ微惑星が衝突する際に発生したガスがもとになりますが,その主成分は水蒸気や窒素,一酸化炭素そして二酸化炭素です.残念ながらこれらの分子は還元性がかなり低いため,有機物の生成には向いていません.実際,これらの分子からなる混合気体に対して放電したり,紫外線や熱を加えたりした際に起こる化学反応が調べられましたが,アミノ酸はほとんどつくられませんでした.

それでは,アミノ酸はどこでつくられたのでしょうか.ひとつの有力な説は宇宙空間です.1969年,オーストラリアのビクトリア州にあるマーチソン村に隕石が落下しました.落下直後すみやかに回収されたこの隕石は,炭素を多く含む炭素質コンドライトと呼ばれるものでした.詳しい成分解析をした結果,この隕石にはグリシンやアラニンといったアミノ酸が含まれていることがわかりました.

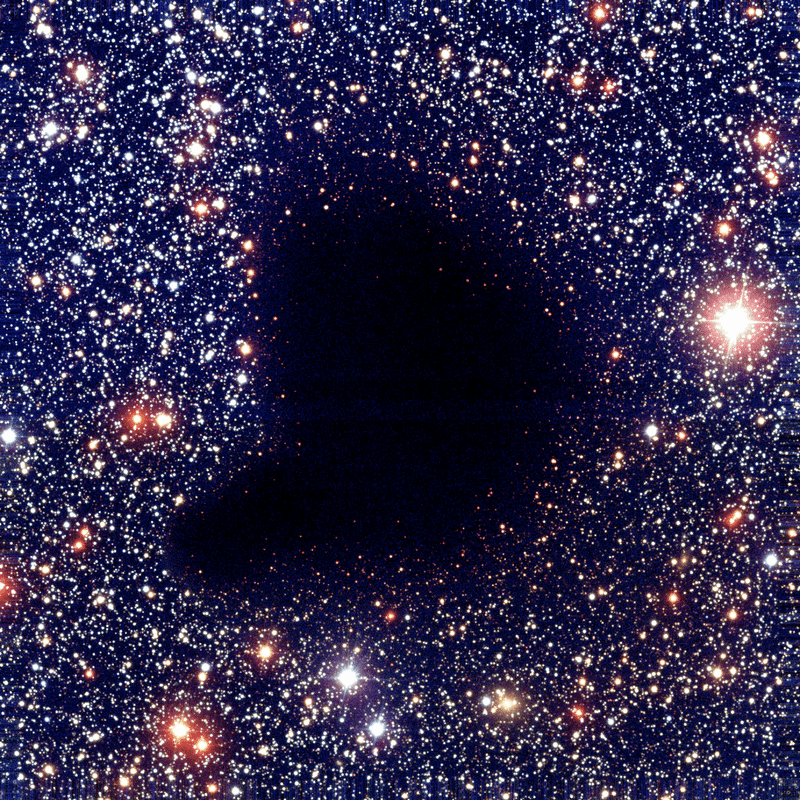

隕石は,太陽系の惑星間空間に漂っていた小さい天体が落ちてきたもので,もともとは太陽系が形成された際に惑星に取り込まれなかった天体と考えられています.太陽系の標準的な形成理論によると,太陽系は宇宙空間においてガスの密度の高い分子雲と呼ばれる領域で形成されたとされています.分子雲の内側では周囲の星々からの放射が遮蔽されているため,典型的な温度は10ケルビン程度ときわめて低温です.

そのため分子雲中では,後に小さい天体などのもとになる塵の表面に,水や一酸化炭素,メタノール,アンモニアなどの分子が凍りついていて,そこに宇宙線や紫外線が降り注ぐことで化学反応が起き,有機物がつくられる可能性があります.実際,地上での実験で,分子雲中の物質を模した氷に,宇宙空間で飛び交っている宇宙線を模した高エネルギーイオンを照射することで,化学反応によってアミノ酸が生じたという結果が得られています.

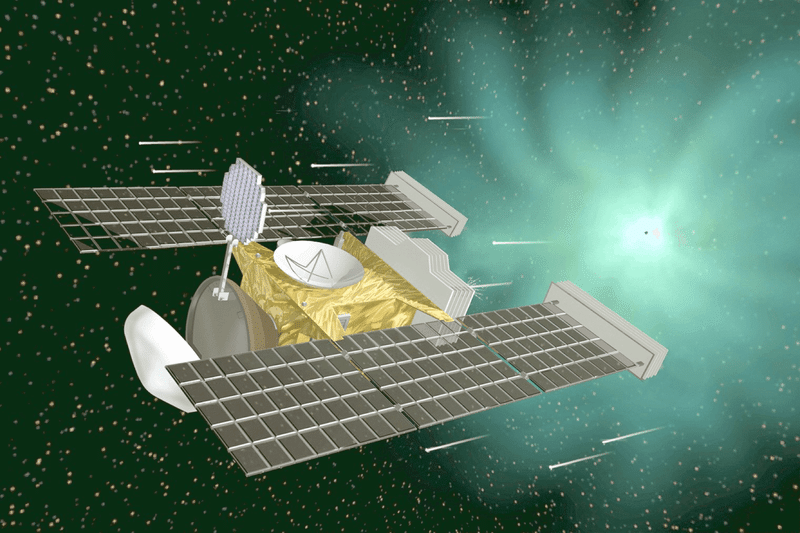

また,より直接的に,宇宙空間に漂っている小惑星や彗星に含まれる物質の調査も進められています.NASAのディスカバリー計画による宇宙探査機のひとつであるスターダストは,2004年にヴィルト第二彗星に接近し,彗星から吹き出している塵を集めて2006年に帰還しました.そして解析の結果,アミノ酸の一種であるグリシンを検出しました.2019年にはJAXAの小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウの試料を採取し,2020年に帰還しました.その試料の分析はまだ続いていますが,リュウグウは炭素を多く含む小惑星のため,アミノ酸の検出が期待されています.

海底熱水噴出孔付近での化学進化

こうした結果から,アミノ酸などの有機物は宇宙空間でつくられ,隕石などによって地上へと運ばれた可能性があると考えられています.では,そうした有機物から,生命に必要なタンパク質や核酸はどのように合成されたのでしょうか.

生物を構成するタンパク質や核酸の構造の比較から,近い生物同士をつないでいくことで系統樹というものが作られました.それによると,地球上のすべての生物は,ある一種類の生物を共通の祖先としていて,そこから派生したことが示唆されています.いわゆるコモノートです.残念ながらコモノートは現在の地球上には存在していません.ただ,系統樹上でコモノートの近くに位置している現存する生物たちは,生育しやすい温度が100℃程度である好熱菌(こうねつきん)であることが知られています.このことから,コモノートも好熱菌であった可能性が考えられています.つまり,最初の生命が誕生したのは温度の高い場所であった可能性があります.そのような場所の候補として考えられているのが,海底熱水噴出孔です.

海底熱水噴出孔は,地熱で熱せられた高温の水が海底の亀裂から噴出している場所のことです.噴出する熱水の温度は300℃を越えることもあります.1979年に東太平洋海嶺で初めて発見されて以来,海底熱水噴出孔は主に地球のプレート境界に沿って数多く存在していることが明らかにされてきました.

海底熱水噴出孔から噴き出す熱水には,水素やメタン,硫化水素といった還元的なガスが多く含まれています.また,鉄や亜鉛,マンガンなどの重金属イオンも多く含まれていて,これらは化学反応において触媒として作用することができます.さらに,化学反応に必要な熱エネルギーもあります.地上では水は100℃で沸騰して水蒸気になりますが,海底では水圧がかかっているため,深いところでは300℃を越えても沸騰しません.これらのことから海底熱水噴出孔は,生命に必要とされるタンパク質や核酸がつくられた場所の有力な候補と考えられています.もしかしたら,そのもとになる有機物も海底熱水噴出孔でつくられたのかもしれません.

何が先にできたのか

ただ,タンパク質や核酸は複雑な分子構造を持つため,有機物をもとにして海底熱水噴出孔付近で偶然つくられる確率はきわめて低いと考えられます.特に核酸は,塩基と糖およびリン酸からなるヌクレオチドが連なった高分子ですが,試験管内でこれらをつなげようとすると通常は間違った結合を持つ分子が同時にできてしまいます.都合の良い出発材料だけを高い濃度にして加えて,pHや温度といった条件を精密にコントロールしても,ヌクレオチドは少ししか得ることはできません.

そこで考えられているのが,いきなり核酸ができたのではなく,核酸に比べて自己複製能力の限られたより大きな分子が先に生じたとするアイデアです.そうした分子が海底熱水噴出孔の近くでたくさん生じ,放射線などの影響で変異が起きて生化学的な機能がさらに高まったものが生じるなどする中で,現在の地球生命につながる代謝や自己複製を行うシステムが誕生してきたのかもしれません.

もしくは宇宙空間の段階で,生化学的な機能を持つ分子のもとになる巨大な分子がつくられていた可能性もあります.実際,宇宙線を模した高エネルギーイオンを照射する実験から,数百個の原子からなる分子量数千程度の複雑な有機物も生じうることがわかっています.宇宙空間でできたそうした複雑な有機物が隕石や彗星に乗って地球に落下し,海水に溶け込んで加水分解することで,核酸のもとになるような自己複製能力を持つ分子が生じたのかもれません.

今回は地球上の生命にとって不可欠と考えられるタンパク質や核酸の起源について紹介してきました.ただ,地球上で見られるようなシステムが生命にとって普遍的なものとは限りません.むしろ,地球外生命が存在する場合,それらは地球上の生命とは全く異なるシステムを持っている可能性があります.私たちは地球上の生命しか知りませんが,この宇宙には私たちの想像しないような生命システムが存在しているかもしれません.もしくはきわめて良く似たシステムばかりが発見される可能性もあります.地球外生命を発見できれば,生命とは何かを考える上できわめて重要なマイルストーンとなりそうです.

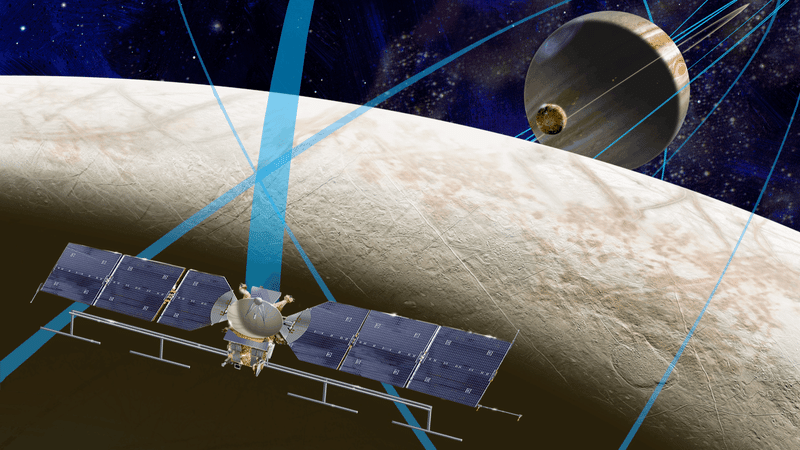

太陽系内では,地球に似ている惑星である火星や,液体の水が存在すると考えられている木星の衛星エウロパおよび土星の衛星エンケラドゥスに対する新しい探査計画が進められています.また,メタンの湖があるとされる土星の衛星タイタンも地球外生命が存在する候補として興味深い存在です.近い将来,こうした天体への探査が進展することで,私たちの生命観が大きく変わる日が訪れるかもしれません.

参考文献

『地球外生命 アストロバイオロジーで探る生命の起源と未来』

https://amzn.to/3JZb5g9

『宇宙と生命の起源 ビッグバンから人類誕生まで』

https://amzn.to/33tBce0

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?