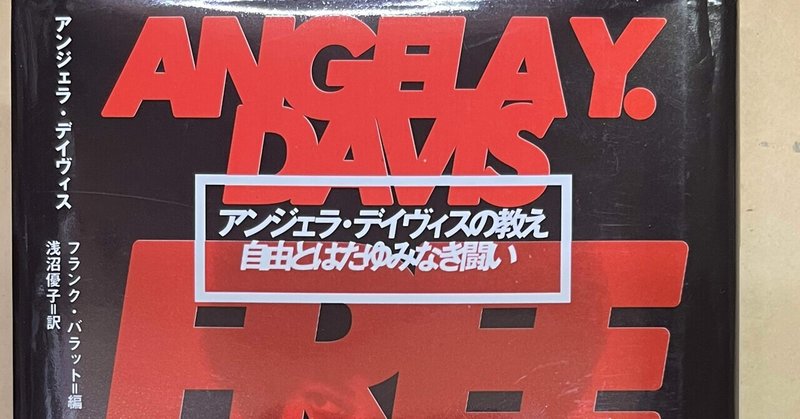

BLM レイシズムを調べたきっかけ、「アンジェラ・デイヴィスの教え 自由とはたゆみなき闘い」

2020年6月頃に読んだ「ある奴隷少女に起こった出来事」の強烈さにあれこれ調べ始めてアンジェラ・デイビスにたどり着いた、そのほかに人権を調べていたら同性愛やパレスチナと大きく広がりを見せてきた。

2021年6月ごろ家族が見たい映画があるとのことでネットフリックスに加入。受賞している映画「グリーンブック」、「ムーンライト」、「それでも夜は明ける」をそのネトフリで見て、上記の「ある奴隷少女に起こった出来事」を思い出し、ブラックライブズマターが気になってきた。。その後、ネトフリの番組「憲法13条」を見ていたらアンジェラ・デイヴィス氏のインタビューが気になった。本を取り寄せて読むと、明晰な主張に引き寄せられ、いくつかの疑問が氷解した。

同氏は人種差別を構造的人種差別という。その意味は?と氏の伝記を調べた。

同氏はドイツのフランクフルト学派のマルクーゼがアメリカにいたときに受講していたらしい。マルクーゼに紹介されてドイツのアドルノのところに勉強に行っていた。産獄複合体を暴いた監獄の本でミシェル・フーコーもちゃんと引用ででてくる。(というかマルクーゼやアドルノは引用されずフーコーが引用されている。もちろん「監獄の誕生」)

となれば、黒人解放とパレスチナとの連帯もはじめは謎だったがむしろ共時的な戦略だと考えれば納得する。パレスチナでの隔離壁はアメリカとメキシコの間の壁と同じ思考・技術。

フーコーは晩年の1970年代カリフォルニア大学には毎年来て、その成果はアメリカに意外に伝わっている。例えばラビノウによって序文などが英訳されている。しかもフーコーはLGBT枠で、エイズで亡くなっている。当時は衝撃だったらしい。

アンジェラ・デイヴィス氏が共産党と公言しているのはアメリカのアカ狩りを思うと、はじめ訝しんでいたが、勉強しに行った先のことを考えたら、そうなることもあり得るのかも。

そのようにいろいろ解けてくるとますます内容が面白い。

当時の知識人が論じていたことが、モダンにアップデートされた哲学書でもある。

もちろん、それは自由への希求というアクティビストとしてのものすごいパワーがあるからであって、これらの言葉がドラマやヒップホップでも出てくるところにその影響力を感じるところである。

少し引用させていただこう:

第8章 フェミニズムとアボリション(刑務所廃止)より

フェミニズムではブルジョワ白人のフェミニズムに黒人女性のフェミニズムは自らを重ねなかった。黒人女性、ラテン系その他の有色人種は除外されていた(p108)

「国家の因果応報的な傾向は、私たち自身の感情的な反応にも刷り込まれています。「政治的なこと」は「個人的なこと」の中でも再生産されるのです」(p197)

「この若者たちのおかげで、婚姻の平等はますます容認されるようになっていることに触れさせてください。しかも、これらの若者の多くは、結婚の平等を求める闘争の同化主義的な論理にも我々は挑戦しなければならないのだと釘を刺してくれます!」(p201)

本来なら哲学者のグループが訳してもいいだろう内容を、音楽やドラマへ波及しているためフリーランス音楽ライターの浅沼優子氏に見つけられ翻訳されたのだと思う。それも氏が慶應大法学部政治学科卒、同大学院修士修了というキャリアをもつからこそだからである。まさに奇跡の一冊と翻訳だと思う。

以上、

「アンジェラ・デイヴィスの教え 自由とはたゆみなき闘い」でした。

はじめに読んで2年経ち再読したくなりました。

アンジェラ・デイヴィス著

フランク・バラット編

浅沼優子訳

河出書房新社

2021年2月発行

についてでした。

2021/8/23のTwitterに、元の文を掲載

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?