藤原道長と紫式部

数年前に源氏物語にハマっていた。その時は通勤時間がかかるところだったので、その間何かしようと前から一度はと思っていた源氏物語を読み始めた。

古文で読み始めたので、ほとんど意味がとれず脚注を頼りに読んだ、初めの頃は現代語訳も併せて読んだ。実は、その前にアーサーウェイリーの英語の日本語訳で読んでいたのだが、途中あまりの流麗な美しさに、そんなはずはない、と古文に切り替えることにしたのだった。

終盤では源氏物語の関連の古代の文字・暑を博物館や美術館に見にいくようになった。伝藤原の何某とかの文字切り。源氏物語絵巻。

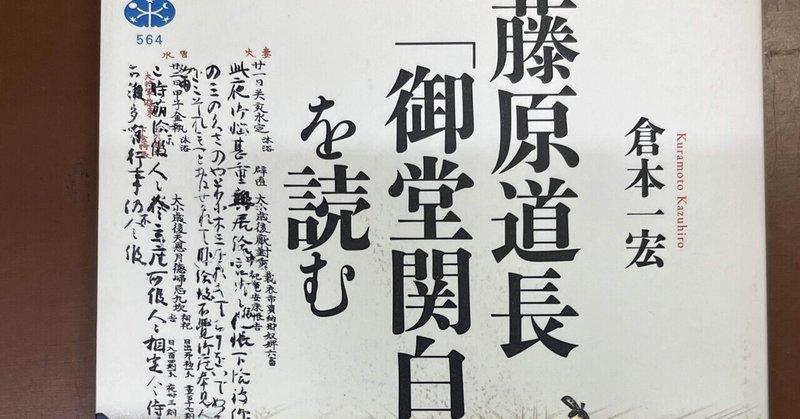

で、調べていたら藤原道長の日記が現存しているとのことではないか、しかもそれが解読され始めていて、リンク先の倉本一宏先生が刊行を続けている。

道長の日記の解説本「藤原道長「御堂関白記」を読む」倉本一宏、講談社選書メチエを興奮しながら読んだ。もちろん紫式部は出てこない。でも権力奪取のいざこざを本人の日記から読むとそれはなまなましいのである。

また、三田村雅子氏の「記憶の中の源氏物語」新潮社。この2冊で私の中で源氏物語は政治の物語、ハーレム再生産正当化の物語に変わった。本居宣長のあわれの物語でなく。

光源氏が義母を利用して皇統の奪取をしようとしていたり、朧月夜の君を利用して敵情を探ったり、六条御息所の遺産狙い、夕顔の娘の玉鬘を囲うことで頭中将へのカードとしたり、同じことを柏木に女三の宮にやられたり、宇治十帖でも出家したい出家したいといいつつ匂宮へのカードとするべく欲に塗れた薫と浮舟の対比とか。浮舟はどうなるだろうか、空蝉のポジションだろうか。それは一条天皇の定子が出家しながらも一条天皇と深い因縁を持っていたことと関係あるだろうか?その物語である枕草子を深く引用しているのだろうか。

平安の女の物語にどれだけ政治を読むだろうか。枕草子はまさしく政治の裏側を描いている。表の政治の舞台をみつつ読めば、樋口一葉が指摘したような「あはれにさびしき」雰囲気が漂う。僕は高校の頃それがわからなかった、と言うことを50歳の頃知るハメになった。

蜻蛉日記で夫の別の妾の子供が死んでいいきみと書いた、その情念に政治性はどうだろうか?夫が元気なうちにムスコを出世させなければいけないのである。死んだ犬など見ても知らんふりして通り過ぎなければいけなかったのである。

三田村氏の本は武家が女たちに源氏物語をよませハーレムの正当化に使う話だったり、敗戦後に天皇家が生き残り戦略として日本を回ったりする話を読み、源氏物語のような古典が明治政府のプロパガンダにされてなお利用尽くされていることを知ったのだった。

文字を読んでいくと当時の人の情念が少しわかったので、ギリシア文字やラテン語わからなくてもAI使ってでも覗き見たいところにつがっている。またこのような政治に絡みついた物語を読むことは政治と批判的に対峙できるする上で重要である。明治のプロパガンダに飲み込まれないよう古典は読まれるべきである。

明治のプロパガンダというのは、調べていくと源氏物語を読んでいいところは戦前の政府によって決められたのである。藤壺との2度目の逢瀬なんてとんでもないし、ダメなところだらけ、そんな中紫の上をみそめるシーンのみ、よりによって定家自筆本が見つかった、そこだけである。そして紫の上は源氏に一生つくす良妻賢母として、他の女に産ませた子でもちゃんと育てるというなど、プロパガンダ的に宣伝できる女として仕立てられているのである。現代の女性が紫の上に憧れているならば、それは男のためになるよう女のプロトタイプの刷り込みに成功している、と言うことなのだ。

元々が天皇家と道長に捧げるよう求められた話なのだから仕方ない、といってしまえば、それはそれで趣旨はあきらかである。来年の大河ドラマが楽しみである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?