「宮沢賢治の宇宙」(58) 「日輪と山」は「月輪と山」なのか?

「日輪と山」の絵を買ってきた

先日、花巻に出かけたとき、林風舎にいってみた。林風舎は宮沢賢治の弟の清六さんのお孫さん(宮澤和樹さん)が経営している会社で、花巻駅近くにある店舗では、賢治ゆかりの品物が置いてある。

店内をゆっくり見ていたら、賢治の描いた有名な絵「日輪と山」の複製画を見つけた。なんだか不思議な感じのする絵なのだが、気に入って買ってきた。今は、書斎の壁に掛けて、毎日眺めている(図1)。

この絵のタイトルである「日輪と山」は、賢治が名付けたものではない。このタイトルは賢治の没後、十字屋版の宮沢賢治全集が出たとき、編集者によって付けられたものである。1939年のことだ。

赤い太陽と青黒い空

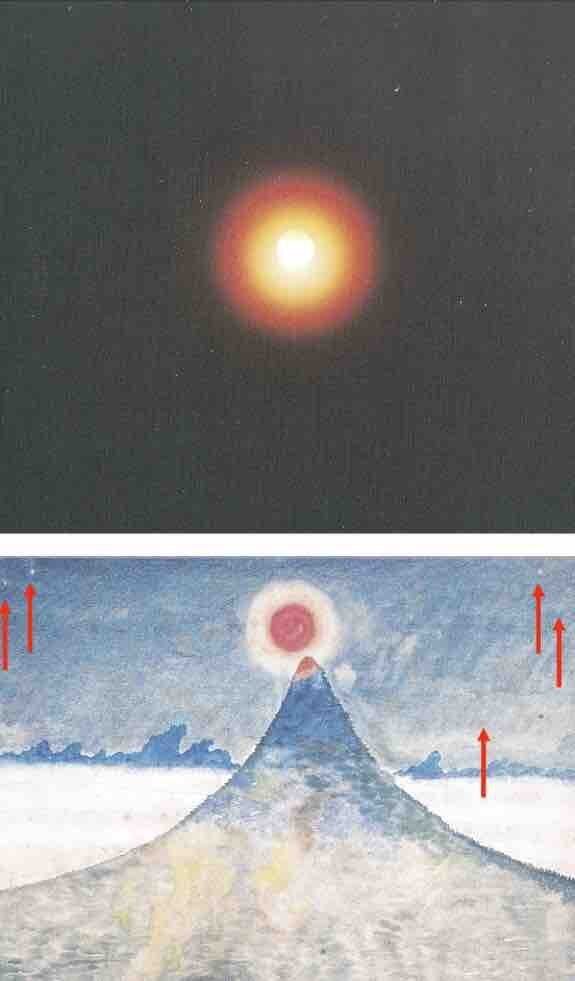

先ほど、「不思議な感じのする絵」と言った。この絵を眺めながら、なぜ不思議に思うのか考えてみた。すると、気づいた。太陽の色は赤く、さらに外側に光芒が広がっている。そして空の色は青黒い。こういう風景はあるのだろうか? それが私の感じた不思議感だったようだ。

昔、美空ひばりの歌に『真っ赤な太陽』というタイトルの歌があった。実のところ、太陽の色が真っ赤になることはない。

太陽の色が赤っぽく見えるのは夕焼けか朝焼けの時間帯である。太陽の光は高度が低くなった分、地球の大気を長く通過して私たちの目に届く。そのため、波長の青い光がより強く散乱されて弱くなる。そのため、夕陽や朝陽は赤っぽく見える。ところがそのような場合、空も太陽光の散乱する光で見えているので、色は赤っぽくなる。まさにそれが私たちのよく見る夕焼けの空なのだ(図2)。図2の写真を見るとわかるが、青らの色の方が太陽の色より赤い。それは、太陽からの光は強いので、赤さが目立たないためだ。

このことを頭に入れて、「日輪と山」をもう一度見てみよう(図1)。太陽は赤く、空は青黒い。やはり、色感が何か変なのだ。

なお、太陽は昼間見ると、ほぼ白色に見える。これについては以下のnoteを参照されたい。

「ゴッホの見た星空」(3)ゴッホはバラ色の星を見たのか?

https://note.com/astro_dialog/n/n4f8cf1511c02

賢治の好きな日輪の色は「白」

日輪は太陽のことだが、この言葉を使う人は少ないだろう。私も使うことはない。太陽とかお日様と言えば済むからだ。

賢治は日輪という言葉が好きだったようだ。作品には10回以上も使われている。例を見てみよう。

しかみづらの山のよこちよにつくねんと白き日輪うかびかゝれり

雲たてる蔵王の上につくねんと白き日輪かゝる朝なり

高原の白日輪と赤毛布シャツにつくりし鉄道工夫と(『【新】校本 宮澤賢治全集』第一巻、筑摩書房、1996年、40頁、48頁、82頁)

これらの短歌を見てわかるように、賢治は日輪の色として「白」をいつも見ていた。

赤い日輪は「日輪と山」だけに出てくるのだ。これまた、不思議である。

日輪ではなく月輪?

そんなことを考えていたら、「月輪説」があることを知った。提案者は天体写真家の藤井旭(1941-2022)。藤井は宮沢賢治の研究家で名高い斉藤文一(1925-2017;新潟大学名誉教授、地球物理学者、宮沢賢治イーハトーブ館の初代館長)と一緒に仕事をしたことがある。つまり、藤井は天文学と賢治学の達人であった。その藤井が「月輪説」を提案したのだ(『賢治の見た星空』藤井旭、作品者、2001年、176-179頁)。

1920年10月23日、賢治の信奉する日蓮の「龍ノ口法難」から650年目の記念日、賢治は南無妙法蓮華経を大声で唱えて花巻の町を歩き回った。その4日後、10月27日には皆既月食が起こった。夜の10時半から12時までの間だ。皆既月食のとき、月は太陽の光が地球大気に散乱・吸収されるため、赤銅色になる(図3)。

藤井旭の「月輪説」をまとめると次のようになる(図4)。

[1] 月の色は赤い

[2] 月の周りには淡い光が拡がる

[3] 背景の夜空は暗い

[4] 星が見えている

皆既月食の写真(図4上)を見ると、月は白っぽくみえるが、これは周辺の淡い光を写すために、やや露出をかけているためでる。実際には月の色は赤く見える。また、「日輪と山」の空には白い点がいくつかあり、それらは星のように見える。

日輪説

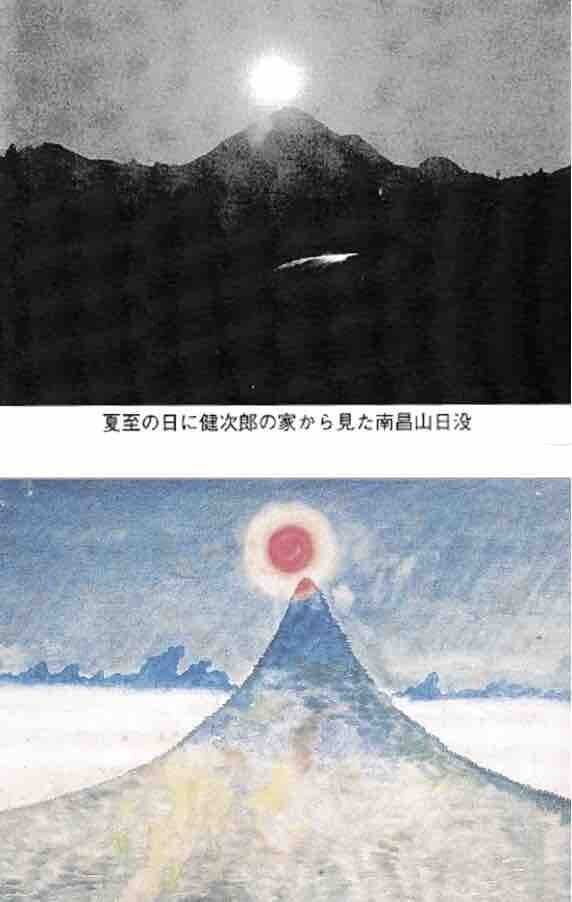

なるほど、言われてみれば「月輪説」には説得力がある。一方、「日輪説」にも有利なことがある。それは、賢治が中学生の頃の友人、藤原健次郎にまつわる話だ。賢治は矢巾町にある健次郎の実家によく遊びに行っていた。賢治の好きな水晶やのろぎ石が取れる南昌山があったからだ。賢治と健次郎は何回も南昌山に登って一緒に遊んだ。夏至の頃、太陽は南昌山の頂上付近に沈んでいく。その様子は、「日輪と山」の風景に似ている(『賢治が愛した南昌山と親友藤原健次郎 新考察「銀河鉄道の夜」誕生の舞台 物語の舞台が矢巾・南昌山である二十考察』(松本 隆、みちのく文庫、ツーワンライフ、2014年、26-35頁)。

松本隆は次のように推察している。

[1] 「日輪と山」の山は南昌山である

[2] 夏至の頃、夕陽は南昌山の頂上付近に沈んでいくが、その様子が「日輪と山」に描かれた

[3] 夏至の日の夏祭りをケンタウル祭りとし、『銀河鉄道の夜』に反映させた

こちらも説得力のある説だ。

賢治の目論見

冒頭で述べたように、「日輪と山」という絵のタイトルは賢治がつけたものではない。したがって、日輪か月輪かは、すぐに判定できるわけではない。しかも、二つの説には、それぞれ説得力のある材料がある。

月輪説には一つ難点がある。皆既月食が起こった時間帯は夜の10時半から12時の間である。このとき、月は南東の方角で昇っている最中だ。そのため、南昌山をバックに見るためには、健次郎の実家ではなく、まったく別の場所に移動しなければならない。また、その月食を賢治が見たか、不明なこともある。

とはいえ、月輪説も捨てがたい。そこで、いつものことで恐縮だが、ここでもハイブリッド説を採用したい。

[1] 賢治は中学時代の親友である藤原健次郎の実家で、夏至の頃、南昌山の頂上に沈んでいく夕陽を見て感動を覚えていた

[2] その風景をいつか絵にしてみたいと思っていた

[3] 1920年10月27日の夜に見た皆既月食で、赤銅色になった月の姿を見て感動した

[4] 南昌山の頂上付近に沈む太陽を皆既月食中の月の姿に置き換えた

この場合、絵のタイトルはどうなるのか?

「赤い月輪、白い日輪に出会う」 こんな感じだろうか。

賢治さん、どうでしょう?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?