コロナ禍で学ぶ災害支援とチーム医療-最前線を支える心理職の現場レポートから学ぶ-インタビュー編-

2021年1月某日。講師の秋山先生(以下、秋山さん)に研修に向けてインタビューをさせて頂いた。

一時間に及んだインタビューからは秋山さんの柔らかなユーモアあふれる人柄がうかがえた。今回は前回のnoteの後編として、そのインタビューの一部をお伝えしたい。

なお、Aは秋山さんのコメント,Iはインタビュアーの質問を掲載している。

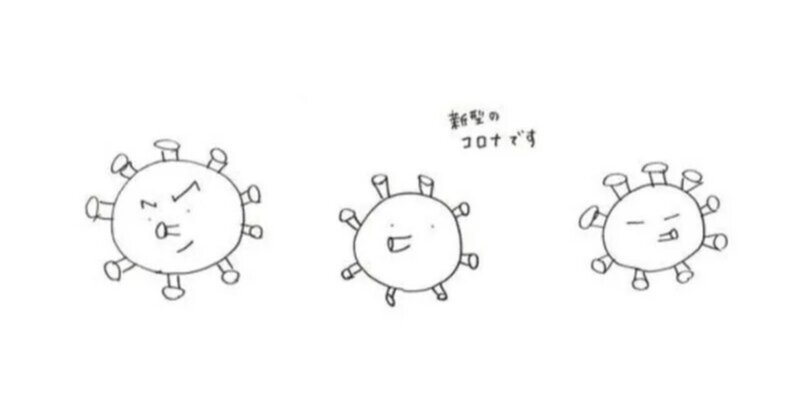

I:「新型コロナの3つの顔を知ろう!」に掲載されているイラストは秋山さんのご自身が描かれたんですよね?

A:はい。似顔絵みたいなイラストを元々描くのが好きなんですよ。本当は本職のイラストレーターの方が入ることになっていたので、話し合いの中でイメージ図の一環として、イラストを描いたら、「これでいいんじゃない?」っていうことになりまして。「こういうのかける?」とか言われながら一枚ずつ出来ていったのがあれなんですよね。

I:あの絵のコロナはなんだか怖すぎずに、どこか可愛くてすごく良いなと感じたのですが、あの絵に込められた思いとは?

A:ありがとうございます。

コロナをあんまりおどろおどろしくしたくないなと思っていたんですね。ウィルスとか菌がない世界って存在しないですよね、今後も。だから清潔な世界になりすぎることって怖いなって思っていたんですね。そして、実際にコロナはいるので、いるんだったらちょっと関わりやすい対象の方がいいなっていうのはありました。

「毒!シャーッ!」みたいな怖い感じじゃなくて、「僕たちは僕たちの仕事をしているだけなんだけど、迷惑かけてごめんね」みたいな感じにコロナにしゃべらせたり。そういうなるべく悪者を作らないようにではないのですが、受け入れやすい存在であるようイメージ画は意識して描きました。

I:秋山さんは2011年の東日本大震災、そしてコロナ禍である今回も支援チームに参画をされ、沢山のスタッフがそこには関わられていると伺いましたが、チーム支援をされる中での工夫について話していただけますか。

(写真右端:秋山恵子さんご本人。)

A: 大きく2つ話したいことがあるのですが、まず1点目としては、災害時に、例えば現地に行く際は救援がもちろん大切なミッションなんですが、かえってご迷惑をおかけしたりという事がたまに私自身も含めてあると思っています。支援をすることと、受援、つまり援助を受けるという時に受援者の負担ってものすごくあると言われているんですね。そうした中で、救護班が行った時に、受援の調整をされる地域の方に、「なんでこういう風になってないんだ」って伝えられたりして、先方にとってもストレスを抱えている中のことだし、自分たち自身も緊張しながら行っているので、双方が攻撃的になってしまって対立構造みたいになってしまうことがあるんですね。それは、熱意があればあるほどぶつかりやすいという事があると思います。

こうしたことが日赤の活動の中で経験として自身の中にあったので、自分の反省点として『おごるな』とか、『日赤という名前につかり過ぎたくない』というのがすごくある中で、初めて、『あ、日赤本社に近いところにいて良かったな』と思ったという点が、特に今回のガイドブックの作成で感じました。

それは発出する力というか、何かを出す際、例えば、日赤の関連施設って全国にあるんですけど、その関連施設全てにいきわたらせるには、やはりトップダウンの力ってなんだかんだ言って大きいので、一個人の心理職が言っていることではなくって本社の総意というか意向としてこういうものを出してるんだって言えるのは影響力が全然違ってくるわけですよね。

そうすると、一人での影響力と全然違うものが動くので、日赤本社が出しているものだからマスコミでも取り上げられるし、学校とか福祉の現場とか、「日赤さんなら変なこと言わないだろう」みたいな感覚で手に取ってもらいやすいし、日赤としても利益をあれであげようとは思っていないので、「基本的に自由に使ってください、でも、印刷物とかにするときだけは一報ください」といった感じにしているので、そういうマスの力に働きかけるみたいなことができたのは日赤本社との関係性ができていたっていう点、そして、チーム支援・協働っていうところでの大きなつながりの中で出来たことだなと思っていて、チーム支援とか多職種連携について考えていくと、今回のガイドブックづくり自体も多職種連携の極みとしての中でやっていたように思います。

〇東日本大震災の災害支援から学んだこと

A:2点目としてお伝えしたいのは、2011年に私は現地に行ってはいないんですけど、現地から避難してこられた方のための避難所になった場所に週に一回行ってたんですね。そこでは保健師さんと同じ場所で健康相談というくくりで働いていました。保健師さんが血圧などを測っているときに、カルテの名前を埋めたりとか事務的なところも含めてお手伝いをしていて、健康に関する話が終わる中で、『最近眠れなくって』とか『うちの子が学校に行ったらすごいストレス高いっていわれちゃって』という話がでてくると、ちょっとバトンタッチして『あ、それは大変ですね』みたいな感じで自然に引き受けて一緒に聞くみたいなことをしていたので、分けるのではなくて、こころとからだを二つセットで見る環境っていうのが、ある意味、自身の災害支援の基盤・基本的な姿勢になっているところがあるんです。

〇チーム連携の工夫-他力を生かす知恵-

A:今回スタッフサポートチームを立ち上げるにあたっても最初から心理職だけでやるのは「ないな」と思っていました。立場的にもそんなに権限ないですし(笑)、窓口というか皆さんに広く伝えてもらうにはドクターがいてもらったほうがいいなとか、心身両方見ていくという時には看護師さんとか保健師さんの力があった方がいいなとか。

今回のサポートチームは現時点で約30人くらいになったのですが、日本赤十字医療センターは常勤のみでも職員数が1700―1800人近くいて、委託の人も合わせると2000を超える人が働いているので、30人でもその全員をサポートするのには少ないと思うんですね。そのうち心理職6人なので、その6人だけで全職員2000人を丸抱えするよりはずっといいし、看護師さんの中にも心理社会的支援に興味ある人はたくさんいるので、リアルドラクエみたいな感じで少しずつ仲間を増やしていって、自分もチーム自体も長持ちするような活動にしていきたいと思っていました。

(写真中央:秋山恵子さん。災害支援での活動にて。)

I:「リアルドラクエ」という先生の表現、素敵ですね。その意味するところとは?

A:あの、不謹慎ですけど、その方がお得だなと思っていて、自分が丸抱えして何にもできないで終わるよりも、色んな人に手伝ってもらってそれぞれが達成感をもってやれた方がいいし、楽しいじゃないですか。その方が。困難な状況でもどう楽しみを見つけるかというのはそれこそ自身の臨床の軸にはあって、どうやったらこの状況が少しでも楽な方向に行くかなーみたいなのは、常々考えていると思います。それを考えることが好きだし。

(中略)キャパシティや意欲って個々で違うので、「みんながおんなじ熱量を持っていきましょう」っていう方向でなくて、「自分はこれぐらい、今この人はこれくらい」っていう風にそれぞれの中でやれることをやればいいよねっていうことを大事にしているんですね。無理してやることにろくなことはないと思っています。

臨床という点においても、精神分析の対象関係論がオリエンテーションとしてあるんですが、SVを受けている中でも、患者さん、つまりクライエントの要求にこたえるという時に、「え、やだな」って思ったらやらない方がいいと言われていて、無理してやっているっていうのはやっぱりどこかで「やってあげたのに」とか、「これだけやってあげたのに」みたいなことになるし、それだったらそのときは少し怖いと思われるかもしれないけど、断るとか線引きをするということは関係が続く上で必要なことだと思っているので、今回のチームの中でも「秋山がやれって言ったからやったのに」っていう風になるのは違うし、私も自分自身がしろって言われるからやったって言いたくないっていうのはあるので、お互いに自分のやれる範囲でやりましょうっていう姿勢はずっとあります。

サポートチームの色んなスタッフがいる人がいる中でも全部署ラウンドする:病院内を全部署くまなく回るっていう事をしたり、ポスターを貼ったり色々と活動をしているんですけど、「これやれそうな人―」、「これ興味ある人いますか?」といったように、そのプロジェクトごとにメンバーを募って、興味ある人ややりたいと思ってる人に来てもらうみたいな動き方をしているんですよね。押し付けないのは支援を提供する上でもそうだし、チームを運営する中でも大事だと思っています。

〇秋山恵子さんが見つけた心理臨床を楽しむコツ

I:最後に、このコロナ禍を乗り切るために心理職が楽しんで仕事をするために、出来る工夫を教えてください。

A:最初から私も楽しめているわけではなくて、例えば、人とコンフリクトを感じる場面があった時に、『なんでこうぴりついたんだろうな』とか、『今何が起きているんだろうな』みたいな点はちゃんと受け止めようと思っているんですね。その時の自分の意向もそうだし、やっぱり相手の意向もあるし、『何が合致していて何がズレているんだろうか』とか、『そのずれをどうしたら共有できるんだろうか』とか。こうしたことが解消されたり、ずれをずれのまま保つことの中で、自分の余白をいかに作るかっていう事をここ1-2年特に考えています。

(中略)3年目、4年目くらいのワーカホリックになりやすい時期を経て、危険さをもうよくよく理解し、その中で微調整をする中で自分の余白や、セルフケアをしっかりすること、あと、やりたくないことはやらないこと、自分のスペースをしっかり確保するってことをしたら、一周、二周回って楽しむ余力が生まれたと思います。やっぱり楽しい方が一緒にやる人たちも楽しそうだし。なんか苦じゃない。

これまでの活動を通して、職員支援チームで、各チームメンバー自体も皆さんに多重役割を担ってもらっていて、自分の部署の事もやりながら他部署を見るといったこともしなければならない中で、各メンバーにすごい負荷かけているなという事に気が付きました。

そこで、皆のガス抜きに何ができるだろうかと考えたのですが、とはいえ私一人で30人を面談していくみたいな事も現実的じゃないので、『何がガス抜きになると思いますか』と信頼できる師長さんに聞いたら、『みんなで集まってスモールグループでわちゃわちゃしゃべるみたいなのがすごく良い。だから、ミーティング自体がみんなのケアになってますよ』と言われて、『あ、良かった』と。

『その活動もピアサポートとして、仲間としての機能を持ってるんだな』って分かり、それはチームとして一つの成功というか、良いチームになってるなと感じたので、楽しむことと良い活動をすることは凝集性を高めるという意味でも大事だなと学びました。私だけでなく、メンバー皆真面目だから、真面目な時・真剣な時って批判的にもなりやすいと思うんですね。それは自分自身にも向くし、他の人にも向くし。自分が真面目になっているときほど、何か負担を感じている時だと思うし。真面目を緩める大切さを感じています(後略)。

インタビュー時間は1時間を超えていたため、一部割愛をしたが、ここまでお読みいただいて、皆様に秋山さんが重ねてこられた支援の工夫、そして、自身と他者をまっすぐに見つめるあたたかでしなやかな臨床知が届いただろうか。

研修会当日は秋山さんご自身から語られることばをぜひ直にお聞きいただきたい。この一年間という長いコロナ禍の日々の中で、まさに今も医療の最前線に立っている心理職:秋山さんの知恵と工夫。その知恵がきっと参加者の皆さまの日々の臨床に活かされることを願っている。

*参考資料:本文中に紹介した日本赤十字社のカイドブック*

●新型コロナウイルス感染症対応に従事されている方のこころの健康を維持するために

●新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!~負のスパイラルを断ち切るために~

【研修会詳細】

2021/2/20(土)19時-21時(録画視聴期間 2/27~3/27迄の1ヶ月)

当日参加/録画視聴 2800円

※両方 4500円 +PDF配布 500円

※ご友人紹介チケット500円引き(両名とも)

対象:心理/福祉/教育領域などの対人支援職や学生

場所:zoom 申込締切:2/13(土)23:59

申し込みはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?