湖畔篆刻閑話 #3「顔真卿は王羲之を超えた?」和田廣幸

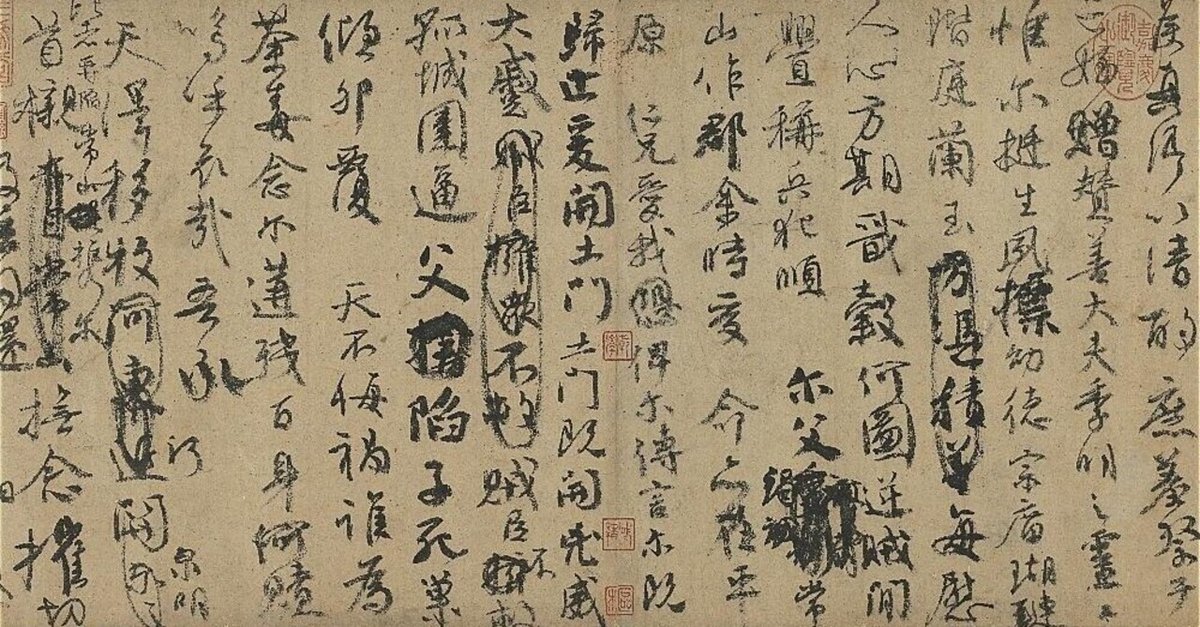

ヘッダー画像:顔真卿筆「祭姪文稿」(※1)

四半世紀にわたる中国での暮らしを経て、今は琵琶湖畔で暮らす篆刻家・書家の和田廣幸さんが綴る随筆。第3回は、あのどっしりとした書法で知られる「顔法」を編み出した唐代の書家・顔真卿が文字に込めた〝願い〟を、和田さんが読み解きます。

2019年1月16日から2月24日の間、東京国立博物館において特別展「顔真卿―王羲之を超えた名筆―」と題した展覧会が開催されました。このnote をご覧になっている方の中にも、同展を参観したという方がいらっしゃることでしょう。

これまでの書の世界では、あの幻の名品「蘭亭序」の作者、書聖・王羲之があまりにも神格化された存在であったため、付けられたその副題がセンセーショナルであったことから国の内外で一躍注目を集め、とりわけ書の本場である中国をはじめとした漢字文化圏でも大いに話題となったのでした。そして、この展覧会を一目見ようと、中国からも多くの人が会場に押し寄せていたのが大変に印象深く記憶に残っています。近年、書に関するこうした展覧会の中にあって、個人的な感想ではありますが、最も見応えのあった一つだったように思います。

さて、では顔真卿は「王羲之を超えた」のでしょうか?

私が北京で生活をしていた頃、常日頃から頻繁に中国人の書や篆刻の 仲間たちと集い、語り合う機会がありました。昼間であれば皆で中国茶を飲みながら「瓜子」(guāzi:ひまわりの種、お茶のお供として中国では定番)を口に運び、夜であれば、食事とともに一献傾けながらというのがお決まりのパターンです。

今の季節でしたら、店の軒先に広げられた テーブルで、先ずは「扎啤」(zhāpí :ジョッキの生ビール)で乾いた喉を潤し、私の大好物である「羊肉串」(yángròuchuàn :シシカバブ、羊肉 を串に刺して焼いたもの)を片手に、友人の近況を尋ねたりと、皆の会話が始まります。そして、その後は庶民の酒「二鍋頭」(èrguōtóu:北京産の廉価な白酒の一つ)へと続き、ほんのりと赤ら顔になった頃からが「漸入佳境」(jiànrùjiājìng :徐々に盛り上がること)。書や篆刻に関する様々な談義が始まるのです。

ある時こうした席で、私が皆に尋ねたことがありました。それは「これまでの歴史上に残る書の名手を一堂に会し、宴席を開いたなら、その上座には誰が座るのか?」という内容でした。「面子(miànzi) 」を重んじる中国の宴席での席順は、日本人が思う以上に複雑かつとても重要なことで、いつも悩まされていました。

当時中国で流行っていた清朝を舞台にしたテレビドラマで、確か乾隆帝による「千叟宴」のことが放映されていた影響だったのか、はたまた顔真卿の名品といわれる「争坐位文稿」 (唐・広徳2年(764)、顔真卿56歳、時の代宗が開いた祝宴の席次をめぐっての抗議の手紙の草稿)のことが頭にあってなのか、いずれにしても皆にこうした質問を投げかけたのでした。

ある友人は「書法史を紐解けば一目瞭然、何といっても書聖・王羲之の影響は彼以降今に至るまで綿々と続いている。書聖などという冠がつくのは彼だけだし、王右軍(王義之の官名)、彼の右に出る者はいないよ。それに貴族の出だしね」 と。

また、ある友人は「何といっても顔真卿だね。彼の剛直さと篤実さは、人間としての器の大きさを物語っているね。文官でありながらも安禄山の挙兵に際し、義軍を率いて孤軍奮闘、軍人としても立派なものだ。こうした人格者で、まさに彼の生きざまを映したかのようなあの〝顔法〟の書の前には、書聖・王羲之だって彼に席を譲らざるをえないだろうよ。そうじゃなきゃ、他の能書家が許さないだろうよ」と。

彼らの歴史的な立ち位置、作品、人格、後世の評価、書への影響力、出自など様々な角度から皆で分析を試みた結果、宋の蘇東坡や元の趙孟頫といった名前は上がるものの、最終的にはやはりこの二人が残ったのでした。しかし、ではどちらに軍配を上げるかとなると、なかなか結論がつかず、「王羲之と顔真卿、この両者を共に上座へ」ということで話が落ち着いたのでした。

これらは悠久なる歴史を有する書の本場中国にあっても、彼ら二人がとりわけ特別な存在で、ともに書の世界において不動の立場にあるという証左かも知れません。ゆえに、日本で開催された顔真卿の特別展覧にこうした副題がつけられたと思うのです。

顔真卿といえば、まず頭に浮かぶのはあの「蚕頭燕尾」(蚕の頭のように丸い起筆と、右払いの際一度筆を押さえてから筆を抜き、まるで燕の尾のような形状になること)と、「向勢」(縦画が外側にふくらんで向き合うように書くこと)で力漲る「顔法」といわれる楷書体です。

初唐の三大家と称される虞世南・欧陽詢・褚遂良に続き、彼を加えて唐の四大家と呼ばれるのは、きっと読者の皆さんもご存じかと思います。楷書の典型が確立された唐代にあって、顔真卿は先達である彼ら初唐の三大家を深く修め、とりわけ褚遂良の影響を受けながら、より情感を盛り込んだ独自の「顔法」を創出したことは、書法史における画期的な事績に他なりません。

さらに彼の手になる三稿、すなわち「祭姪文稿」、「祭伯文稿」、「争坐位文稿」は、真蹟、刻本の形で現在に伝わっていますが、何と特別展では「祭姪文稿」の真蹟が本邦初公開ということで国立故宮博物院(台北市)より借り受け展覧されました。数少ない唐代の真蹟であり、三稿の中でも唯一の真蹟です。王羲之といえば「蘭亭序」というように、顔真卿といえば「祭姪文稿」で、顔書中の最高傑作と言われるものです。

さて、2000年から私自身も参画している、日本で発行している書の専門誌『金石書学』において、その第23号(2020年6月)誌上で顔真卿に関する特集を組んだことがあります。それは浙江大学芸術與考古博物館が新たに収蔵した顔真卿の楷書碑「修梁呉興太守柳文暢西亭記」についてでした。解説は浙江大学教授の薛龍春氏が執筆され、私も部分的ではありますが日本語への翻訳を担いました。

その中であらためて顔真卿に心打たれたことがあります。顔真卿の手になる碑刻はとても多く、墓碑をはじめ大きな碑など、現存するものでもかなりの数量を確認することができます。彼は建碑に用いる石材までも時に携行したとの記録も残っているほど。こうした碑刻に関しての豊富な経験から、例え石に刻された文字であっても、夥しく拓本に採られたり、長年の風雪による経年劣化等によって摩滅したりして、文字が霞み消えてしまうということを熟知していました。

顔真卿が最も望んだのは、決して単なる表面的な書技や書芸という意味での「書」を後世に残すということではなく、文章に込められたその「内容」を「永遠に後世に伝える(傳之久遠,高照千載)」ことでした。こうした考えを具現する上で、顔真卿が最終的にたどり着いたのが、あの「顔法」だったのです。

顔真卿の碑の頂点ともいえる「顔氏家廟碑」(780)は、彼が72歳、父・惟貞の為に建碑したもので、この拓と虞・欧・褚の他の碑の拓とを比較すれば、どの碑文がより長く後世に伝わるかは一目瞭然でしょう。彼のそれは縦画・横画、ともに太く、向勢ゆえに字間・行間ともに密で、加えて深く打ち込まれた起筆や特徴的な燕尾の払いなど、これまでの書法史には無い独自の書は、彼のこうした願いから生まれたと思うのです。

以前、私の友人である西安碑林博物館の研究員・馬驥氏は「不思議なことに、顔真卿のあの顔法の文字だけは、拡大すればするほど、どっしりと揺るぎない文字になるんだよね」と言われていたのを思い返します。一般的には、碑文のような割と小さな文字は大きくすればするほど、結構が散漫になり、力が抜け落ちたような字になるのですが、顔真卿の字がそうならないのは、中鋒によって蓄えられた筆の力と、向勢によるどっしりとした素朴さを感じさせる結構だからなのでしょう。

中国には天と地、陰と陽、そして孔子と老子など、それぞれが相反するように見えながらも、互いに補い合いつつ混然一体となっているものがあります。顔真卿の生きた同じ唐の時代、詩の世界では詩仙と称された李白、そして詩聖と呼ばれた杜甫がいます。王羲之と顔真卿、彼らもまたこうした存在なのかも知れません。

さて、王羲之が書聖ならば、皆さんは顔真卿にどんな冠をつけるでしょう。

〈次回は6月10日(月)公開予定〉

和田廣幸(わだ・ひろゆき)1964年、神奈川県生まれ。篆刻家、書家。字は大卿。少年期に書と篆刻に魅了され、1994年、中国語を本格的に学ぶため北京の清華大学に留学。以来、北京で書法、篆刻に関する研究を重ねながら、国内外で数多くの作品を発表している。2018年から琵琶湖畔の古民家に居を移し、運甓齋主、窮邃書屋主人と名乗り、日々制作に励む。2023年には台湾で自身初の個展「食金石力・養草木心―和田大卿書法篆刻展」を開催。また、書や篆刻に関する多くの文物を蒐集し、著作を出すなど書法・篆刻界をはじめ収蔵界でも広い人脈を築いてきた。2018年には、山東省濰坊市に自身の所蔵品509点を寄贈し、同市で新設される博物館にコレクションされる。

Instagram https://www.instagram.com/yunpizhai/

【画像出典】

※1:國立故宮博物院

https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=3&Dept=P

※2:国立文化財機構所蔵品統合検索システム

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1373?locale=ja

※3:同上

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1350?locale=ja

※4:4点とも同上 画像はトリミングして作成

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-350?locale=ja

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-75?locale=ja

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-1363?locale=ja

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/TB-366?locale=ja

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?