「琳派×アニメ」展 北海道立近代美術館/ 美術館ルポ・高橋伸城

ヘッダー画像)鉄腕アトム×富士 2021年 ©手塚プロダクション

北海道立近代美術館(札幌)で開催中の「琳派×アニメ」展(主催:STV札幌テレビ放送/会期:~6月2日)。同館を訪問した美術ライター・美術史家の高橋伸城氏のルポを掲載する。

琳派とアニメの共演

アトムは空をどんなふうに飛んでいるだろうか――。

北海道札幌市を真っ直ぐに横切る大通から何本か南側の道を、西へ向かって歩く。遥か向こうにのぞく山は白い。

「もっと厚手の上着を持ってくれば……」

そんなことを思いながらある交差点を曲がると、決して広くはない街路に沿って桜が咲いていた。例年より少し早い開花だった。

4月の終わり、北海道立近代美術館で開催されている「琳派×アニメ」展を訪れた。

STV札幌テレビ放送が主催する本展は、大きく2つのパートに分かれる。

前半には、江戸時代の初めに活躍した俵屋宗達、江戸中期の尾形光琳(1658~1716)と後期の酒井抱一(1761~1829)、近現代を生きた神坂雪佳(1866~1942)らの作品が並ぶ。いずれも「琳派」という画派に属するとされる絵師たちだ。展示品の多くは、特別協力として関わる京都の細見美術館から貸し出されている。

本展の後半には、これら琳派の絵を肉筆で写しとったうえに、鉄腕アトムやリラックマなど、幅広い世代に人気のある図様を新たに描き加えた現代の作品が陳列される。

手がけたのは、2008年に設立された着物メーカーの豊和堂。京都で呉服の意匠を制作する家に生まれた山田晋也氏がアートディレクターを、また家業をとおして付き合いのあった絵師の平尾務氏が実作を担当し、染織品の販売のほか、古い時代の織物や掛物の復元を行ってきた。今回の出品作も両者の協働による。

光琳が「友人」のために描く

本展のタイトルに示される「琳派」と「アニメ」の掛け合いについて、実例を見ていきたい。

2015年、ある作品がアメリカで〝発見〟された。尾形光琳の作とされる《富士三壺図屏風》だ。以前から存在は知られていながら、実物は長らく未確認のままだった。

アメリカの所蔵者が判明して以降、日本へ渡ってきたのは2020年に続いて今回で2度目。北海道へは「初上陸」となる。

本作を収める木箱には鈴木其一の手によって「富士/三壺 法橋光琳筆」と記されており、現在の題もそれに基づいている。

右隻には金地の空と白い富士。その前方に松の群生した山地が緩やかに連なり、やや凪いだ群青の海と接している。

屏風の前に立つと、光を強く反射する上部にまず目は奪われ、しばらくしてようやく全体の風景が浮かび上がってきた。下辺の海から陸、そして富士、空へと移るに従って色は暖かく、また明るくなっていく。自然と見上げるように視線が誘われていたことに、あとから気づく。

左隻の「三壺」とは、中国の海にあったと言い伝えられる3つの山で、仙人が住むと考えられていた。

たしかに本図には、向かって右から大・中・小の島山が描かれている。右隻の富士と対照的に、山肌は角張っていて、傾斜も鋭い。波は激しく起伏しながら画面の上部まで覆っており、空から見下ろす視点が強調されている。

左隻の左端には光琳の落款とともに、「應友人求畫之」、つまり友人の依頼に応じて本作を描いたと墨書されている。鈴木其一の書状と照らし合わせて、この「友人」が光琳の有力なパトロンであった材木商の「冬木屋」こと上田家である可能性が指摘されており、少なくとも一時期、そこに所蔵されていたことは間違いないであろう。

「琳派×アニメ」の共演を試みた豊和堂は、光琳の《富士三壺図屏風》に何をどう描き加えたのか。

金色の空に両腕を伸ばし、両足から火炎を噴射して飛ぶアトム。その眼は富士に向けられている(ヘッダー画像)。

『鉄腕アトム』は漫画家の手塚治虫が1952年春から10年以上かけて少年誌に連載し、1963年には日本初となるシリーズもののテレビアニメとして、放送が始まった。

他方、三壺の中央で翼を広げているのは、火の鳥だ。上昇していく体は白い光跡を残していく。

手塚は20代の半ばから『火の鳥』の連載に着手し、舞台をさまざまな時代と場所へ移しながら、晩年まで描き続けた。

初音ミクが歌う場所

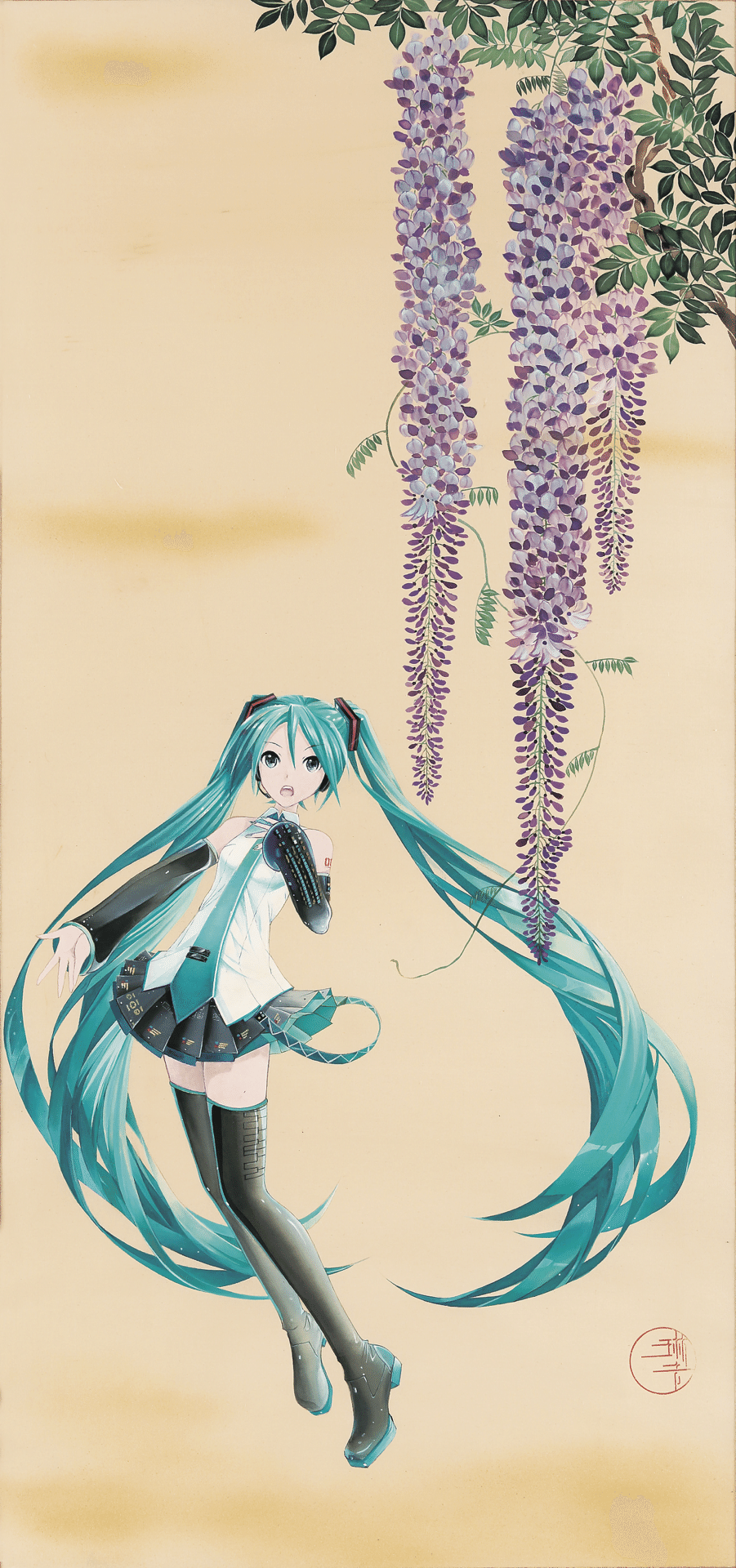

藤の房が三つ。たわわに咲いた花びらの一枚一枚が濃淡で描き分けられ、その合間を蔦が蛇行する。

作者の鈴木其一(1796~1858)は、数え年の18歳で酒井抱一の弟子となり、その数年後に家臣となった。琳派の創始者と言われる本阿弥光悦(1558~1637)や宗達が京都を中心に活躍したのに対して、彼らは江戸を拠点にした。

細見美術館に開館時から所蔵される本作には、モデルとなった絵があったと見られている。光悦の孫に当たる光甫が描いた《藤・蓮・楓図》(藤田美術館)や《藤・牡丹・楓図》(東京国立博物館)などの三幅対だ。其一が藤を繰り返し描いているのに加えて、抱一はセットになっている他の二幅も合わせて写しており、これらが一門の間で重んじられていたと推測される。

豊和堂は《藤花図》の左下に空間を設け、一人の人物を配した。青緑色の髪が頭の両端から二手に分かれてふんわり足元までおよぶ。

初音ミク。ヤマハが開発した音声の合成技術「ボーカロイド」を用いて、クリプトン・フューチャー・メディアが2007年に発売したソフトウェアの製品名は、そのパッケージに印刷されたイラストの姓名でもあった。

メロディーと歌詞を入力すると、初音ミクが歌ってくれる。プロのミュージシャンでなくても自分の手で「バーチャルシンガー」をプロデュースできる仕組みとキャラクターの人気があいまって、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画共有サービスに次々と楽曲が発表され、一大ブームを巻き起こした。

墨で縁取られた月の下、淡くにじむ家屋の傍らで、髪を束ねた人が右手に何かを持って振り上げている。

画題の「砧」とは、衣の繊維を柔らかくしたりツヤを出したりするため、木槌などで打ち付ける際に用いた台を指す。月夜に女性が寂しく砧の音を響かせる姿は、古くから漢詩や和歌、絵巻や蒔絵などの題材に選ばれた。室町時代には能の演目にもなっている。

本作を描いた神坂雪佳は、幕末の京都に生まれ、20世紀の初頭に光悦や宗達、光琳らを顕彰する動きに深く関わった。自らも図案家として、琳派によく見られる意匠や技法を積極的に活用している。

雪佳は明治の終わりに『百々世草』という木版画集を出版した。《砧図》に描かれたのに似た家屋の前で、梅の木が内向きにしなる一枚。花咲く枝の下に豊和堂が加えたのは、団子を片手に横になる生き物だった。

リラックマは、2003年にサンエックスが販売を始めたグッズのキャラクター。背中にファスナーがある、団子やホットケーキが好物など、言葉で明示されることはほとんどない設定が、文房具や日用品のデザインをとおしてやんわり見えてくる。グッズはその後も更新され続け、絵本や漫画、ストップモーション・アニメにもなった。

本作では、雪佳が木版画として再構築した琳派らしい画風を、豊和堂が絵筆で描き直している。リラックマの口元やお腹のあたりに残る顔料のムラが、全体の景色に妙に馴染む。

犬に仏性はあるのか?

展覧会のタイトルに「アニメ」とある。言うまでもなく、英単語をカタカナに変換した「アニメーション」の略称で、いまとなってはすっかり日本に定着し、英語圏にも逆輸入された。

アニメーションはもともと、絵や人形を変化させながら一コマごとに撮影し、映写したときに動いているように見せる映画や動画を意味する。語源はラテン語の「アニマ(魂)」だった。

本展で琳派の作品に登場した図様を一覧すると、漫画からテレビアニメへ進出したアトム、声に人格を与えられた初音ミク、最小限の動きと音でグッズとしての役目を全うするリラックマなど、それぞれ出自も展開の仕方も違う。

共通するのはキャラクターであること、また単なる線や色の集積であるにもかかわらず多くの人を夢中にさせたという点で、「アニマ(魂)」を宿していることだろう。

今回の展示で、ひときわ興味深い作品がある。

黒色と白色、二匹の犬がじゃれ合っている宗達の《双犬図》。上部には、黄檗宗の僧が18世紀になってあとから付け加えた賛がある。

犬に仏性があるかないかという問いかけに対し、ある和尚が「無」と答えたという禅の公案に基づいて、次のような内容が書かれていた。

「人を教え導く仏の自在な働きも仏性も、黒白巧みに描き出せるものだ。あの和尚を呼んで、気ままに有無について語らせるとよい」と。

この《双犬図》をもとに、豊和堂は2匹の犬をそっくり別のキャラクターに置き換えた。手塚治虫の漫画に出てくるジャングル大帝レオとユニコが、目をつむって頬を寄せ合う。

犬の仏性について「無」と答えた和尚は、この絵を見て何を語るだろうか。そして現代を生きる私たちは、そこに「アニマ(魂)」を見るだろうか。

19世紀になってから系譜として見いだされた琳派は、日本美術の他の画派と異なり、直接的な師弟関係を前提としない。代わりに、自ら手本とすべき人を認め、その作品を模写することが継承だった。

豊和堂が琳派の絵を写しとり、そこに「アニメ」のキャラクターを投じることで実現した本展は、途絶えながら続いてきたこの系譜に新たな命を吹き込んだ。

※

画像提供:主催者

〈展覧会概要〉

名称:「「琳派×アニメ」展~尾形光琳、神坂雪佳から鉄腕アトム、リラックマ、初音ミクまで~」

会期:2024年4月20日(土)~6月2日(日)

※5月12日(日)まで前期、5月14日(火)より後期

開館時間:9時30分~17時00分(入館は16時30分まで)

休館日:月曜日(ただし月曜日が祝日または振替休日の場合は開館し、翌火曜日は休館)

観覧料:一般1,700円 / 高大生1,000円 / 中学生700円

交通:札幌市営地下鉄東西線「西18丁目」駅より徒歩5分

問い合わせ先:011-272-8658

〈参考文献〉

今田敬一『北海道美術史 地域文化の積みあげ』(北海道立美術館、1970年)

小林忠『光琳、富士を描く! 幻の名作『富士三壺図屛風』のすべて』(小学館、2021年)

斉藤傑「北海道における美術館の歩み その1 北海道立美術館」(『北海道生涯学習研究 北海道教育大学生涯学習教育研究センター紀要』第3号、2003年3月)

玉蟲敏子『俵屋宗達 金銀の〈かざり〉の系譜』(東京大学出版会、2012年)

仲町啓子『光琳論』(中央公論美術出版、2020年)

西村智弘『日本のアニメーションはいかにして成立したのか』(森話社、2018年)

細見良行『ジャパノロジー・コレクション 琳派 RIMPA』(KADOKAWA、2015年)

北海道立近代美術館[編]『開館記念 収蔵品図録』(北海道美術館協力会、1977年)

北海道立近代美術館[編]『コレクションへの招待 北海道立近代美術館 名品100』(北海道美術館協力会、2011年)

北海道立近代美術館[編]『北海道美術50 学芸員が語る名品のヒミツ』(中西出版、2017年)

北海道立近代美術館[編]『北海道立近代美術館所蔵品図録(昭和52年度版)』(北海道立近代美術館、1978年)

吉田豪介『北海道の美術史 異端と正統のダイナミズム』(共同文化社、1995年)

『創立百年記念特別展「琳派」目録』(東京国立博物館、1972年)

『美術手帖』2016年8月「キャラクター生成論」(美術出版社、2016年)

『響きあうジャパニーズアート 琳派・若冲 × 鉄腕アトム・初音ミク・リラックマ』(細見美術館、2022年)

『別冊太陽 日本のこころ244 江戸琳派の美 抱一・其一とその系譜』(平凡社、2016年)

『ぼくらが日本を継いでいく ―琳派・若冲・アニメ―』(アートクルー、2017年)

『細見美術館名品図録』(細見美術館、1998年)

『琳派400年記念 細見美術館 琳派のきらめき ―宗達・光琳・抱一・雪佳―』(紫紅社、2015年)

『琳派オマージュブック』(キャラアニ、2015年)

『琳派と印象派 東西都市文化が生んだ美術』(アーティゾン美術館、2020年)

Yukio Lippit/James T. Ulak [ed.], Sōtatsu (Washington, DC: Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2015)

高橋伸城(たかはし・のぶしろ)

1982年、東京生まれ。創価大学を卒業後、英国エディンバラ大学大学院で芸術理論、ロンドン大学大学院で美術史学の修士号を取得。帰国後、立命館大学大学院で本阿弥光悦について研究し、博士課程満期退学。著書に『法華衆の芸術』(第三文明社)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?