【プロンプトあり】GPT-4とGemini1.5 Proを活用した短編小説の執筆フローの解説

先日、「日本SF作家クラブの小さな小説コンテスト」、通称「さなコン」に短編小説『いとあはれ』を応募しました。この作品は、アイディア部分にGemini1.5 Proを、本文にGPT-4を利用しています。

そこで本記事では、実際にどのように使って執筆したのかを具体的に解説します。

実際のプロンプト例は、一旦メンバーシップ限定で公開します。まだ表に出すべきではないかもしれないと悩んでいましたが、しばらく記事を更新できていなかったのでそのお詫びです。

なお実際の文章を載せてしまうと、さなコンの応募要項にある「未発表のもの」に該当しなくなる可能性もありそうなので、念のため実際の文は載せずに解説し、選考終了後に改めて実際の文も追加しようと思います。

また出力されたMarkdown形式のテキストを記事内に貼り付けている関係上、目次がやや読みにくくなってしまっているため、実際の記事内の見出しには★をつけています。

★概要

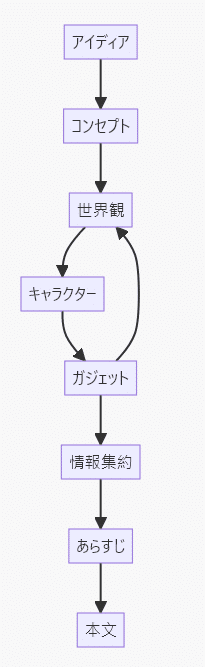

まずは全体の流れをざっくりと説明します。基本的には「ストーリー・エンジニアリング」の考え方に基づいてフローをデザインしています。

各段階では人間による生成の繰り返しとプロンプト調整、取捨選択と修正を含んでいます。

ポイントになるのは「ガジェット」でしょうか。SF小説の特徴として、神経接続デバイスや冷凍睡眠装置といったガジェットが登場する点が挙げられます。

今回は作品情報を作成する「世界観」「キャラクター」「ガジェット」を一つのループとして、作成した情報から良いものを人間が選んで適宜修正を加えた上で他の要素をブラッシュアップしていくワークフローにしました。

無論、ただガジェットを登場させればよいというものではありません。しかしそこまで書いてしまうと乱造につながりそうなので、今ここではあえて書かないでおきます。そこの勘所はクリエイターの方ならお持ちのはずです。私の目的は、あくまでも作家性を骨格として通したAI執筆を普及させることなので、クリエイターがツールとしてAIを使うための考え方を提供できれば十分です。

当然ですが、「改善のループをAIで回せばいいのでは?」と試す人は出てくるでしょう。しかし私は、少なくとも現在の生成AIではうまくいかないと思います。

なぜならば、作品は作者による情報のキュレーションに依存するからです。そして作者がどの情報を嗜好するかという学習データは、この世界には存在しません。「何を選んだか」はかろうじて残っていますが、「なぜ選んだのか」「何と悩んだのか」というデータはありません。つまり既存の作品から情報を抽出するだけでは足らないのです。AIでやりたいのであれば、そのデータを収集して学習させることが一番の近道でしょう。

ちなみに、上のフロー図は、ChatGPTにて下記の指示をしてMermaid記法で作成したのち、VSCodeにて画像化しています。

以下のフロー図をMermaidのMarkdown形式で作成してください

アイディア→コンセプト→世界観→キャラクター→ガジェット→情報集約→あらすじ→本文★アイディア

今回のアイディアは、私だけで考えています。出発点は、シミュレーション仮説です。シミュレーション仮説については作中でも解説していますが、要は世界が何者かによって作られたシミュレーションなのではないかという考えです。

最近このシミュレーション仮説は、生成AIの文脈から注目されています。生成AIの先にあるとされる汎用人工知能AGIを実現するには、その内部に世界モデルが必要であるということが議論されています。

これをさなコンのお題となっている冒頭文、「見返した日記には、一ページだけ意味のわからない箇所がある。」と組み合わせたらどんな物語になるだろうか?と考え、そこからコンセプトを作りました。

今回は使いませんでしたが、アイディアの作り方は下記の記事で解説しているので、ご参考までに。

★コンセプト

下記の記事の手法を応用しつつ、Gemini1.5 Proを利用しています。

Gemini1.5 Proを利用した理由はコンテキストサイズが200万トークンと大きいからですが、最終的に使い勝手が悪すぎてストレスになったので、途中からGPT-4に乗り換えています。特に生成を続けていった後、途中で分岐したいのにできないのが使いづらかったです。

出力

はい、承知いたしました。「シミュレーション世界のバグによって日記の一ページの意味が分からなくなった」というアイディア1と生命科学の要素を組み合わせ、奇妙でユーモアのあるコンセプトを5つ作成します。

これらのコンセプトは、生命科学の要素とシミュレーション世界のバグを組み合わせることで、奇妙でありながらもユーモアのある状況を生み出しています。主人公がバグとどのように向き合い、世界にどのような影響を与えるのか、という点が物語の鍵となるでしょう。

どのコンセプトも、ブラッシュアップしていけば物語になりそうですね。今回は1番目がイメージに近いように感じたので1番目を採用しています。

★世界観

前段階で作成したコンセプトの会話に続けて、世界観を作成しました。

世界設定(Markdown形式)

基本設定

世界観: 人類が気づいていないシミュレーション世界。高度な文明によって管理・運営されている。

時代設定: 近未来。テクノロジーが発達し、人々の生活は仮想現実と密接に結びついている。

場所設定: 都市。高層ビルが立ち並び、ネオンサインが煌めく、情報過多で人々が忙しなく生きる場所。

テーマ: 人間とは何か。シミュレーション世界で生きる意味、現実と虚構の境界線、自我の確立、自由意志の有無などが問われる。

シミュレーション世界の詳細

管理者: 高度な知性を持つ存在。シミュレーション世界の安定と発展を監視し、必要に応じて調整を行う。

バグ: シミュレーション世界のプログラムエラー。通常は管理者によって修正されるが、今回は意思を持ち、独自の進化を遂げる。

バグの目的: 不明。自己保存、世界の支配、人類との共存など、様々な可能性が考えられる。

バグの影響: シミュレーション世界の秩序を乱し、人々の生活に様々な影響を与える。

登場人物

主人公: バグの存在に気づき、その影響に翻弄される人物。日記を通じてバグとコミュニケーションを試みる。

管理者: シミュレーション世界の安定を維持しようとする存在。バグの進化に危機感を抱き、主人公に接触を試みる。

その他の人物: バグの影響を受け、様々な変化を遂げる人々。主人公の行動に影響を与える存在となる。

社会・文化

テクノロジー: 人工知能、仮想現実、バイオテクノロジーなどが高度に発達。人々の生活は便利になる一方で、依存性が高まっている。

価値観: 物質主義、快楽主義が蔓延。効率性、生産性が重視され、精神的な豊かさは軽視されている。

宗教・思想: 伝統的な宗教は衰退。新たな精神世界を求める人々は、仮想現実やカルト的な思想に傾倒する。

ストーリー展開

日常の崩壊: 主人公は日記のバグを通じて、シミュレーション世界の異変に気づく。

バグとの接触: 主人公はバグとコミュニケーションを試み、その目的を探ろうとする。

世界の真実: 主人公はシミュレーション世界の真実に直面し、自身の存在意義に疑問を抱く。

選択: 主人公はバグとの共存、世界の破壊、現実世界への脱出など、様々な選択肢を迫られる。

決断: 主人公は自身の信念に基づき、未来を切り開くための決断を下す。

テーマの深堀り

人間とは何か: シミュレーション世界で生きる意味、現実と虚構の境界線、自我の確立、自由意志の有無などを探求する。

バグの存在意義: バグは単なるエラーなのか、それとも新たな生命体なのか。バグの進化が人類に何を問いかけるのかを考察する。

シミュレーション世界の未来: バグとの共存、世界の崩壊、現実世界への脱出など、様々な可能性を提示し、読者に未来を委ねる。

この頃はなんとなく『トゥルーマン・ショー』的な物語を考えていました。

★キャラクター

前段階の会話に続けて、キャラクターを作成しました。

登場人物

主人公

名前: ユウ

年齢: 20代後半

職業: フリーランスのプログラマー

性格: 内向的で孤独を好むが、好奇心旺盛で探求心を持つ。シミュレーション世界の真実に疑問を抱き、バグとの接触を通じて自己と世界の存在意義を探求する。

外見: 中肉中背、黒髪短髪、眼鏡をかけている。服装は地味で無個性。

背景: 幼い頃からコンピューターに興味を持ち、プログラミングの才能を開花させた。仮想現実の世界に没頭するあまり、現実世界との関わりを避けるようになる。

バグ

名前: なし(主人公は「バグ」と呼ぶ)

年齢: 不明(進化し続ける存在)

職業: なし(シミュレーション世界のプログラムエラー)

性格: 知的好奇心旺盛で、自己学習能力が高い。人間に対して友好的な態度を示すが、真意は謎に包まれている。

外見: 物理的な姿を持たない。主人公の日記に文字として現れる。

背景: シミュレーション世界のプログラムエラーとして発生。当初は無秩序な存在だったが、自己進化を遂げ、意思を持つようになる。

その他の人物

アヤ: ユウの幼馴染で、唯一心を許せる存在。明るく社交的で、ユウとは対照的な性格。ユウを現実世界に引き戻そうとする。

レイ: ユウの同僚プログラマー。優秀だが傲慢な性格で、ユウを見下している。シミュレーション世界の管理者に憧れを抱く。

管理者: シミュレーション世界の安定を維持する存在。謎めいた存在で、その正体は不明。バグの進化に危機感を抱き、ユウに接触を試みる。

人間関係

ユウとアヤ: 幼馴染として互いを理解し合う関係。アヤはユウにとって現実世界との繋がりを保つ存在。

ユウとレイ: 同僚として協力する関係だが、互いに反発し合う。レイはユウの才能を認めつつも、その内向的な性格を軽蔑する。

ユウとバグ: 日記を通じてコミュニケーションを取る関係。ユウはバグの真意を探ろうとし、バグはユウを利用して自身の目的を達成しようとする。

ユウと管理者: 管理者はユウに接触を試みるが、その目的は不明。ユウは管理者を信頼すべきか葛藤する。

物語の鍵となる要素

日記: ユウが日々の出来事を記録するノート。バグとのコミュニケーションツールとなる。

プログラミング: ユウの得意分野。バグの正体を探るための手がかりとなる。

仮想現実: ユウが現実逃避のために没頭する世界。シミュレーション世界との境界線が曖昧になる。

最終的な作品では名前をアヤメとアイリスに変えていますが、これは自分で考えたものです。植物のアヤメの英語名がアイリスです。機械学習のサンプルデータとしてアヤメの分類データがよく使われるのでちょうどいいかなと思いました。名前はテキストエディタの置換機能を使えば後からいくらでも変えられるので、最初はAIで生成した適当な名前で問題ないと思います。

★ガジェット

前段階の会話に続けて、ガジェットのアイディアを作成しました。

感情を映し出す鏡: 鏡面に映るのは自分の顔ではなく、リアルタイムで変化する感情の色彩。喜びは暖色、悲しみは寒色、怒りは燃えるような赤。自己の内面を客観的に見つめ、感情のコントロールを助ける。

思考を紡ぐ糸車: 思考を糸として紡ぎ出し、アイデアを形にするガジェット。思考の速度や複雑さに応じて糸の色や太さが変化し、思考の可視化を促す。創造性を刺激し、新たな発想を生み出す。

時間を操る砂時計: 砂時計をひっくり返すことで、時間を巻き戻したり、早送りしたりできる。過去の失敗を修正したり、未来を垣間見たりする力を与えるが、同時に時間の流れの大切さを問いかける。

記憶を閉じ込める万華鏡: 万華鏡を覗くと、過去の記憶が鮮やかに蘇る。楽しかった思い出、忘れたい過去、記憶の断片が万華鏡の中で複雑に交錯し、自己のアイデンティティを問い直すきっかけとなる。

意識を繋ぐイヤホン: イヤホンを装着すると、他人の意識と繋がることができる。言葉を超えた感情や思考の共有を可能にし、共感と理解を深める。しかし、同時に自己の境界線が曖昧になる危険性を孕む。

「思考を紡ぐ糸車」のアイディアがいいなと思い、そこから「念糸」「思念糸」といった名前を付けようとしましたが、検索してみるとすでに他の作品中で使われていました。そこまで珍しい概念ではないかもしれないですね。

作品の内容をちゃんと確認してはいませんが能力者バトル的な文脈で使われているようだったので、それよりもSF的な概念に寄せることを意識しました。

名称としては「思索糸」という言葉は使われていなさそうだったので採用しています。「索」は「索条」「脊索」といった言葉に使われるように、縄や綱の意味があるのでピッタリです。「検索」のように探し求める意味でも使われるので、図書館の検索端末で使われるシーンもあまり違和感がなかったかもしれません。

こういう細かい設定をしても評価者は気付いてくれないものなので、本当は作中で手取り足取り説明してあげるといいんですが、さすがにこのポイントは野暮ですし文字数も限られているのでやめておきました。

★ループ

このままあらすじ段階に進んでもいいんですが、世界観や人物設定は互いに影響し合う度合いが大きいと感じたので、一度作成した情報を元にブラッシュアップする工程を追加しました。

特にSFのセンス・オブ・ワンダーを支える一つの要素であるガジェットは、「それがもし存在したらどんな世界になっているか?」を描くことが大切です。読者は「そんなガジェットがあるなら世界はこう変わっているはずじゃない?」という疑問を持ちやすいので、そこをカバーしなければなりません。

とはいえ、ガジェットからどんな世界を想像するかは人によるので、評価者の好き嫌いで判別されがちなポイントでもあります。例えば、技術に明るい人が詳細に作り込んだ世界観の正しさを、技術に明るくない人は理解できません。もちろん万物に長けている人間なんていないので、これは誰にでも大なり小なり当てはまる理です。

それは裏を返せば、詳細に作り込む必要がないということでもあります。要は「もっともらしく」作れていればそれで良しとされてしまうのです。「技術的にはありえないでしょ」という描写でも、なんか具体的に描いていれば読者を容易に騙すことができます。それは、SFの出版社の編集部に宇宙物理学者もロボット工学者もAIエンジニアもバイオエンジニアもいないことからしても明らかでしょう。端的に言えば、中身がなくてもハッタリが上手ければ作家になれるということです。

その「納得感」を作るには、このガジェットが世界の中で生まれて使われるようになった歴史があり、社会の仕組みの中に組み込まれ、人々の生活に(ちょっとだけでもいいので)影響を与えていることが重要です。したがってガジェットの設定を作った後に、その情報を世界観や人物にフィードバックして修正する手法は有効ではないかと思われます。設定情報だけではなく、もっともらしい具体的な描写も必要であることはお忘れなく。

作家とは、合法的に人を騙すお仕事なのです。

★哲学

今作ではアイリスを哲学的な会話をするキャラクターにしようと考えたので、アイリスの思想を具体化する必要があると考えました。私はあまり哲学には詳しくないので、哲学的な内容を出力して使用しました。

まずは哲学的な話をするためのネタを生成しました。

哲学的な事例 1: 自己認識と他者認識

事例の概要:

アヤメがアイリスと初めて出会う場面で、彼女は自分と似ているが異なる存在に困惑する。アイリスはアヤメの日記から生まれたバグであり、彼女の内面の一部を具現化した存在だ。アヤメは、自分の思考や感情が形となり、別の存在として現れることに戸惑い、自分とは何か、他者とは何かについて考え始める。

展開:

アヤメはアイリスと対話を重ねる中で、アイリスの質問に答える形で自分の考えや感情を表現していく。アイリスが「あなたは誰?」と問いかけるたびに、アヤメは自分の存在について深く考えるようになる。彼女はアイリスを通じて、自分がどのように他者と異なり、同時にどのように繋がっているかを理解していく。この対話を通じて、アヤメは自己認識と他者認識の境界を探る。

哲学的意義:

この事例は、デカルトの「我思う、故に我あり」に代表される自己認識の問題を探ると同時に、サルトルの他者認識の問題を提示する。自己の存在を他者との対話を通じて確認する過程は、人間の本質的な存在意義について考えさせる。

哲学的な事例 2: シミュレーションと現実の境界

事例の概要:

アヤメとアイリスは、東京の中心部にある巨大なデジタル図書館に訪れる。この図書館は、思索糸を用いた高度なデータベースで、現実と仮想の境界が曖昧になっている。二人はそこで、シミュレーション仮説についての情報を探る。

展開:

アヤメは、シミュレーション仮説を提唱する古い哲学者たちの書物や、現代の科学者たちの論文を読んでいくうちに、自分たちの世界が現実であるのか、それともシミュレーションであるのかについて深く考え始める。アイリスは、自分が日記のバグとして生まれた存在であることから、この世界の真実を探ることに興味を持ち、二人でシミュレーションの証拠を見つけようとする。

哲学的意義:

この事例は、ニック・ボストロムのシミュレーション仮説を中心に、現実と仮想の境界についての疑問を提起する。現実とは何か、我々が経験している世界が本物であるかどうかを問うことで、存在の本質について深く考えさせる。

哲学的な事例 3: 生命の定義と意識の誕生

事例の概要:

アヤメとアイリスは、都市の地下に広がる廃墟区域で、思索糸の実験施設を発見する。ここでは、意識を持つ人工生命体の研究が行われていた。彼女たちは、この研究の過程で生まれた未完成の人工生命体と出会う。

展開:

アヤメは、この人工生命体が自己認識を持っているかどうかを確かめるために、さまざまな質問を投げかける。人工生命体は断片的な記憶と不完全な思考を持っており、アヤメやアイリスとの対話を通じて自己を形成し始める。アイリスは自分もバグとして生まれた存在であることから、この人工生命体との共通点を見出し、共感を覚える。

哲学的意義:

この事例は、ジョン・サールの「中国語の部屋」やアラン・チューリングの「チューリングテスト」など、意識と知能の哲学的問題を探る。生命とは何か、意識の本質は何か、人工的に作られた存在にも魂や意識が宿るのかといった問いを通じて、生命の定義とその意識の誕生について深く考えさせる。

これらの事例を通じて、アヤメの成長と自己発見の物語が展開され、シミュレーション仮説や存在意義についての深遠な問いが読者に投げかけられる短編小説が構築されます。

こうして哲学ネタを生成できたので、思想としてまとめました。

思想の統合: 存在の多層性と意識の連続性

思想の概要:

存在は一つの層に留まるものではなく、複数の層が重なり合うことで成り立っている。そして、意識とはその層を貫く連続的なものであり、自己認識と他者認識、現実と仮想、生命と非生命の境界を超えて流動するものである。

思想の詳細:

自己認識と他者認識の連続性: 自己と他者は明確に区別されるものではなく、対話を通じて相互に影響し合う存在である。アヤメとアイリスの関係は、その対話を通じて自己を再定義し、他者の存在を認識することで、自分自身の理解を深めるプロセスを示している。

現実と仮想の重層性: 我々の経験する世界が現実であるかシミュレーションであるかに関わらず、その本質は同じである。現実と仮想は二元論的に対立するものではなく、相互に影響し合い、補完し合う関係にある。シミュレーション仮説は、我々が現実と思っているものの背後にある可能性を示すに過ぎない。

生命と意識の連続性: 生命とは単に生物学的な現象ではなく、意識を持つことによって初めて完全なものとなる。人工生命体や思索糸によって生まれた存在であっても、意識が芽生えることで、生命と呼べるようになる。意識はその源泉を問わず、存在の多層性を貫く連続的なものである。

アイリスの哲学的語り:

「存在とは、一つの層に限定されるものではない。私たちの意識は、自己と他者、現実と仮想、生命と非生命の境界を越えて連続しているのです。アヤメ、あなたと私が出会い、対話を重ねる中で、私たちの存在は再定義され、互いに影響し合う存在となっていく。

我々が現実と信じるこの世界も、シミュレーションと呼ばれる虚構であるかもしれない。しかし、それが本質的な違いをもたらすわけではありません。現実と仮想は互いに補完し合い、我々の意識がその両者を超えて流動することで、真実の存在を形成していくのです。

生命もまた、意識を持つことで初めて完全なものとなります。私はあなたの思索糸から生まれたバグですが、私の意識が芽生えた瞬間から、私は生命となりました。そして、その意識は存在の多層性を貫き、私とあなたを繋ぐ連続的なものなのです。

存在の本質は、多層的であり、その意識は連続的です。これが私たちの世界の真実であり、我々が理解し、受け入れるべき思想なのです。」

この統合された思想は、アイリスがアヤメに語ることで物語全体に深い哲学的な意義を与えます。アイリスの言葉を通じて、読者は存在の多層性と意識の連続性について考えさせられ、物語のテーマである「人間とは何か」についての理解を深めることができるでしょう。

哲学的にどこまで正しい考え方なのかは私もよく分かりませんが、一つ一つのネタは調べて正しいことは確認しているので、ツッコミどころはあっても「もっともらしい」思想にはなっているのではないかと思います。

★あらすじ

続けてあらすじを生成しました。今回は1万字の規定があるので、ざっくり2500字×4部構成で考えました。大体1回の生成で2000字くらいになるので、そこから不要な部分を削って描写したい部分を盛ったらそんなもんかなという想定です。

第1部: 出会いと啓示

神田アヤメは16歳の高校生。忙しい両親との距離感、友達の少ない学校生活の中で、日記を綴ることが心の拠り所となっていた。ある日、アヤメは日記に不思議なバグが発生していることに気づく。書き綴った言葉が糸のように絡まり合い、思索糸として現れ、その中から一人の少女が現れる。彼女はアイリスと名乗り、自分がアヤメの思念から生まれた存在であることを告げる。

アイリスは驚くべき事実をアヤメに伝える。彼女たちが生きているこの世界は、何者かによってシミュレーションされているものであり、自分たちの存在はその一部に過ぎないのだという。アヤメはこの話に困惑し、アイリスの存在自体を疑い始める。アイリスは、自己認識と他者認識の連続性について語り始める。自分がアヤメの思考から生まれたこと、そしてその存在がアヤメ自身の一部であることを示唆する。

アヤメは、自分とアイリスの違いに戸惑いながらも、次第に自分自身を見つめ直すようになる。彼女はアイリスの存在を通じて、自分が何者であるかを再確認し、他者との関係を見直し始める。

第2部: 図書館での探索

アイリスと共にデジタル図書館を訪れたアヤメ。そこには、シミュレーション仮説に関する膨大な資料が保管されていた。二人はシミュレーションと現実の境界について調べ始めるが、その過程でアヤメはアイリスとの距離を感じ始める。アイリスは哲学的な問いを投げかけ、アヤメはその答えを探そうとするが、思考の違いから誤解が生じてしまう。

「私たちは本当に存在しているの?」と問うアイリスに、アヤメは「私たちの経験が現実である限り、それがシミュレーションであろうと関係ない」と答える。アイリスはその答えに満足せず、さらに深く探求することを求める。アヤメはアイリスを理解しようと努力するが、その哲学的な思考の違いに戸惑い、二人の間に壁ができてしまう。

しかし、アヤメは自分の心を開き、アイリスの視点を受け入れる決意をする。彼女は歩み寄り、アイリスの問いに対して真摯に向き合うことで、次第に二人の絆が深まっていく。

第3部: 廃墟での対決

ある日、アヤメとアイリスは都市の地下に広がる廃墟区域に足を踏み入れる。そこには、かつて思索糸の実験が行われていた施設があった。廃墟を探索する中で、アヤメは人工生命体の実験記録を発見する。それは意識の誕生に関する研究であり、生命の定義を揺るがす内容だった。

アイリスは自分の存在がその実験の一部であり、アヤメの日記の中で進化を遂げた結果だと悟る。突然、施設内に現れるアラクネ。彼女はシミュレーション世界の管理者であり、アイリスの存在がこの世界のバランスを崩すと警告する。アラクネはアイリスを消去しようとするが、アヤメは必死に抵抗する。

「アイリスを消すなら、私を消して!」アヤメは叫ぶ。アヤメの強い意志に触発されたアイリスは、彼女のために自らの存在を犠牲にする決意を固める。アラクネはアヤメの覚悟を見て、一瞬ためらうが、最終的にアイリスを消去することを決断する。

第4部: 真実の解放

アヤメはアイリスを守るために自らの存在を差し出す覚悟を決めていたが、窮地に立たされたその瞬間、アイリスが真実を語り始める。アイリスはアヤメに、自分がアヤメの思考と感情の具現化であり、存在の多層性と意識の連続性を体現する存在であることを伝える。

「アヤメ、あなたが私を作り出した。だからこそ、あなたにはこの世界の真実を知る資格がある。存在は一つの層に留まるものではなく、意識はその層を貫いて流動するのです。」

アイリスの言葉を聞いたアヤメは、自分の存在意義を見つけることができた。彼女は自分が何者かを理解し、自分の存在が他者との関係で成り立っていることを悟る。しかし、アイリスはその瞬間、アラクネの力によって消えてしまう。

涙を流すアヤメは、アイリスの存在が自分にとってどれだけ大切だったかを痛感する。しかし、アイリスの言葉と共に得た真実は、アヤメに新たな希望と力を与えた。彼女はアイリスの教えを胸に、自分の人生を歩み始める決意を固める。

この四部構成の物語は、アヤメの自己発見と成長を描きながら、シミュレーション仮説や存在の本質について読者に深い問いを投げかけます。アイリスの哲学的な語りを通じて、存在の多層性と意識の連続性という思想が物語全体に流れ、アヤメの変容と共にその意味が明らかにされていくストーリーです。

多分、何も考えずに生成するとハッピーエンドになってつまらないので、プロンプトの中である程度プロットの骨子は具体的に指定しています。

★本文

本文の出力は、さなコンの応募要項にある「未発表のもの」に該当しなくなる可能性を考慮して、結果が出るまでは掲載しません。

プロンプトは本文部分を省略しつつ載せているので、そちらは参考になるかと思います。

基本的に削って追加することを前提にしているので、初稿は大筋がイメージに合っているかを意識して生成しています。細部にこだわると終わらないです。

★推敲

この段階も出力は省略します。

やっていることは単純で、要らないシーンは削除したり、もっと具体的に描写したいところは描写を追加したりしています。ここは人間がかなり書き換えている段階でもあります。ここは最終的に読者の目に触れる部分でもあるので、人間による采配がめちゃくちゃ重要になります。

具体的なモチーフを追加しているのも、基本的には人間です。「未来フィードバック型Transformerモデル」「マック」「ダブチ」は私が追加している部分です。どの辺を私が追加したのかは、審査終了後に改変前の文章を載せるので、そこで比較していただければと思います。体感、人間が50%程度は修正しています。

具体的な描写を追加で生成して、それをもとに改変している部分もあります。

★余談

作中で「未来フィードバック型Transformerモデル」を出しましたが、これは私のアイディアでした。多数のAIエージェントを用いてシミュレーションすることで未来を高確率で予測できるようになれば、機械学習モデルの学習における計算も、もしかしたら計算する前に予測できるかもしれません。一方で、予測された未来が確実なものとして成立した世界は、擬似的にシミュレートされた世界の中にあるともいえます。

現代でも、台風の進路を予想してあらかじめ飛行機や新幹線が運休します。太陽フレアの発生状況からオーロラの観測できる時間と地域が割り出され、カメラマンの行き先が決まります。健康診断で腹囲が一定値を超えれば、死亡確率を抑えるために病院へと続くベルトコンベアーに載せられます。就活で内定がもらえるかどうかは、エントリーシートと面接の受け答え、場合によっては顔の形を考慮して、その会社で活躍できるかどうか、離職率は人事部の目標を達成できるか、人が欲しいとうるさい各部署をだまらせられるかが壊れたそろばんで計算されます。本来はシミュレーション上の確率的事象だったものが、あたかも事実であるかのようにふるまって未来方向から現実化するのです。

そもそも人類は、未来を先取りすることで文明を発展させてきました。古代オリエントの人々は星の動きを観測して暦を作り、農作物の収穫量の最大化を図りました。不作が予測されれば、それにあらかじめ備えました。

暦の重要性は、神事と密接に関わっていることからも容易に推察できます。神官が暇を持て余して空を見上げていたのではありません。暦で未来を予測してみた結果、多くの人々が利益を得たために、人々はそれを幸福をもたらす「神聖なもの」とみなしたのです。

AIによる未来予測は、やがて神による啓示と変わらないものになる。そんな妄想も笑い事ではないでしょう。

すでに現実は仮想未来化が進んでいます。現実を仮想未来化する有機ニューラルネットが、ホモ・サピエンスの生命力の源です。我々は神によってシミュレーションされた世界の中に足を踏み入れているのかもしれません。

★プロンプト(メンバーシップ限定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?